GAZA, une guerre coloniale (2025),

Chronique de lecture d’Alice BSÉRÉNI

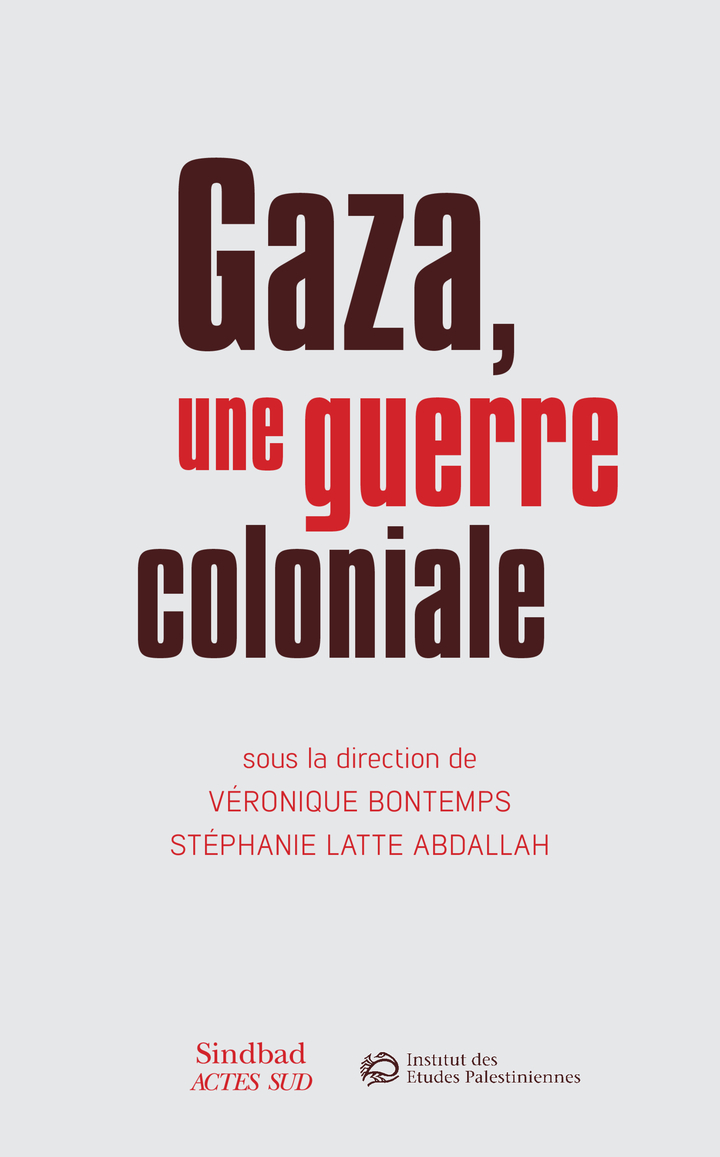

Notre amie Alice BSÉRÉNI, avec l’ardeur de son engagement militant en faveur de la cause palestinienne, et bien connue de nos fidèles lecteurs, nous livre aujourd’hui ci-dessous sa nouvelle chronique de lecture portant sur l’excellent ouvrage, au titre révélateur, Gaza, une guerre coloniale, écrit par dix-huit contributeurs – chercheurs et universitaires pour la plupart, et tous spécialistes du Moyen-Orient, ou, pour quelques-uns, écrivains, journalistes, avocats impliqués sur la question palestinienne – sous la direction de Véronique BONTEMPS et Stéphanie LATTE ABDALLAH (Editions Sinbad-Actes Sud, mai 2025).

L’on ne peut que se réjouir de la publication de cet ouvrage très éclairant sur la situation actuelle à Gaza et concernant également la Palestine, et remercier Alice BSÉRÉNI d’attirer notre attention sur ce livre très utile et précieux pour la compréhension de la cause palestinienne.

Louis SAISI

Paris, 5 septembre 2025

Chronique de lecture d’Alice BSÉRÉNI

Le titre annonce la couleur : dix-huit contributeurs, spécialistes du Moyen-Orient [1], consacrent leurs compétences et leurs champs de recherches à déchiffrer la contextualisation du 7 octobre 2023 et ses multiples composantes. Sont rappelés en quatre chapitres magistraux : la « Déflagration guerrière » et ses « Continuités », les efforts pour « Effacer une société » toute entière, tandis que sont radiographiés les « Quotidiens » de cette guerre, avant d’élargir les perspectives à l’ensemble de la région et au Monde, et conclure avec la question grave « Quelle justice internationale pour Gaza ? ». L’ensemble de ces contributions, organisé du point de vue de l’histoire de la Palestine, rigoureusement argumentées, scientifiquement articulées, précisément documentées, est destiné à révéler le caractère inédit d’une déflagration et d’un séisme autant inattendus que prédictibles.

De la première Nakba en 1948 jusqu’à ce jour funeste, se sont succédées en Palestine des guerres assorties de nouvelles déportations, des accords déséquilibrés restés lettres mortes ou dévoyés, les Intifada et leurs colères impuissantes, quand les divisions palestiniennes ont creusé à chaque crise un abîme de désespérance. Un seul objectif pour la puissance occupante : empêcher à tout prix l’émergence d’un État palestinien, poursuivre une colonisation galopante en Cisjordanie occupée et à l’entour.

Depuis 1948, un processus d’occupation de type colonial des plus féroces s’est accéléré jusqu’à l’actuel génocide, assorti de déportations, assassinats, meurtres, famines, épidémies, destructions de toutes infrastructures de la vie sociale, économique, culturelle, technologique… dans le champ de ruines et l’immense charnier qu’est devenu Gaza. L’offensive israélienne déborde dans les pays voisins et en Cisjordanie occupée avec les incursions meurtrières de colons haineux, avides de combler les interstices entre chaque colonie implantée en terre palestinienne. Le tout destiné à anéantir toute condition d’existence d’un État palestinien dans « cette peau de léopard » [2].

Ce désastre génère un nouveau lexique de mots composites forgés sur le modèle sémantique de « génocide » : « urbanicide », « mémoricide », « urbicide », « démocide », « culturicide », « futuricide », « écocide », tous concepts et pratiques destinés à effacer la société palestinienne dans son intégralité, précipitant la déshumanisation d’une société « d’animaux humains ». [3] Ceci avec l’aide active de l’IA pour ce qui est des ciblages des victimes, soit « une usine à assassiner la masse » d’après un officier israélien. L’amer constat de Rami Abou Jamous, journaliste palestinien aux témoignages poignants, s’attarde sur l’objectif de « faire détester l’endroit où l’on vit ou se réfugie », incitant à le fuir. L’implosion brutale de tout dispositif de gestion par l’ONU et l’UNWRA des aides et accompagnements des populations accélère et précipite les processus génocidaires, en même temps qu’elle prétend effacer le statut même de « réfugiés » de la première Nakba. Et donc du problème : plus de « réfugiés », plus de « droit au retour ».

Autre victime collatérale, et non des moindres, de ce désastre : le Droit et la Justice Internationale, l’ONU et son rôle d’arbitre et de gestion des crises et des conflits de par le monde. Mais aussi les prétentions du modèle démocratique occidental à s’imposer en exemple au reste du monde et de la région. C’est une page sanglante de l’Histoire contemporaine qui semble imploser, ainsi que les espoirs de paix qui ont motivé le fondement des institutions onusiennes. Dans ce macabre scénario, l’invocation du Droit revient à une litanie sans plus d’objet ni de contenu. Seules les armes dictent leur loi. Ce livre collectif rembobine le film mortifère qui a fracturé le monde lors de la Deuxième Guerre mondiale, jusqu’à l’inversion des martyrs d’alors en bourreaux d’aujourd’hui, ceci à l’encontre d’un peuple et d’un territoire totalement étranger à l’ignominie de la Shoah.

La lecture de ces diverses contributions, qu’on aurait pu craindre âpre et ardue, se montre passionnante, chacune bouleversante, riche et rigoureuse, chaque chapitre et thème complémentant les développements connexes, chacun utile et nécessaire à la reconstitution d’un puzzle complexe et fragmenté. Cette démarche courageuse et lucide jette un éclairage cru, sans concession, sur un conflit obscène hors normes, dont les racines et les objectifs gangrènent le Moyen-Orient et l’Histoire contemporaine depuis plus de 75 ans.

Puisse-t-elle restaurer en partie l’espoir que l’intelligence et la raison, la capacité de penser et la soif de justice puissent ne pas sombrer dans l’entreprise machiavélique qui broie, en Palestine et ailleurs, autant l’humain que les idées, la pensée que l’émotion, les institutions que les valeurs, les idéaux comme les forces vives qu’on aimerait voire consacrées à restaurer un monde en faillite.

Alice BSÉRÉNI,

Paris, août 2025

Sommaire de l’ouvrage : Gaza une guerre coloniale

Introduction ………………………………………………………………………………………………………. 9

I/ Une déflagration guerrière, des continuités |

||

| Auteur | Thème et article | Pages |

| Leila SEURAT

|

Contextualiser l’attaque du 7 octobre

Retour sur une décennie d’évolutions stratégiques et organisationnelles au sein du Hamas |

25 |

| Amélie FÉREY | La société israélienne à l’épreuve de la guerre |

44 |

| Antoine SHALHAT | Les Palestiniens d’Israël et leur approche du Déluge d’Al-Aqsa et de la guerre contre Gaza |

59 |

| Maher CHARIF | La configuration politique palestinienne à la veille et au lendemain du 7 octobre 2023 |

70 |

II/ Effacer une société |

||

| Stéphanie LATTE ABDALLAH | Un futuricide en Palestine |

91 |

| Abaher EL-SAKKA | La guerre à Gaza. Urbicide, démocide, génocide |

119 |

| Taher LABADI | L’économie palestinienne du colonialisme au génocide |

130 |

| Marion SLITINE | Un culturicide à Gaza. Ce que la guerre génocidaire fait aux artistes |

144 |

III/ Quotidiens |

||

| Muna DAJANI & Omar JABARY SALAMANCA | Écologies de siège. Cultiver la vie pendant la Nakba |

161 |

| Erminia CHIARA CALABRESE | De Gaza à Beyrouth. Positionnements politiques et vécus des guerres |

178 |

| Christine JUNGEN | Télé-empathies fébriles. Gaza vue d’un salon jordanien |

195 |

IV/ La région et le monde face à la guerre |

||

| Dima ALSAJDEYA | La gestion égyptienne de la bande de Gaza, entre politique d’endiguement et enjeux transfrontaliers |

211 |

| Fatiha DAZI-HÉNI | Extension de la guerre à Gaza et ses incidences en péninsule Arabique |

230 |

| Thomas VESCOVI | Les médias face à la guerre. La France comme cas d’école |

251 |

| Joni AASI | Gaza et la Cour internationale de justice. De la guerre perpétuelle au génocide |

264 |

| Johann SOUFI | Que peut faire la justice internationale pour Gaza ? |

292 |

Directrices de l’ouvrage : |

||

|

Véronique BONTEMPS est anthropologue et chargée de recherche au CNRS. Ses travaux relèvent de l’anthropologie des sociétés palestiniennes contemporaines au Moyen-Orient, à travers plusieurs thèmes : le patrimoine, les frontières et les inégalités, les sociétés urbaines et les expériences de la maladie. Elle a publié deux livres : Ville et patrimoine en Palestine (Karthala-IISMM, 2012) et, avec Aude Signoles, Vivre sous occupation. Quotidiens palestiniens (Gingko, 2012). |

||

|

Stéphanie LATTE ABDALLAH est directrice de recherche au CNRS, spécialiste du Moyen-Orient et des sociétés arabes. Elle a travaillé sur l’histoire sociale et l’histoire du genre des réfugiés palestiniens et, plus largement, sur les questions de genre, les mobilisations de la société civile et les féminismes laïques et islamiques au Moyen-Orient. Elle a notamment publié La Toile carcérale. Une histoire de l’enfermement en Palestine (Bayard, 2021) et Des morts en guerre. Rétention des corps et figures du martyr en Palestine (Karthala, 2022). |

||

Contributeurs : Joni AASI, Dima ALSAJDEYA, CHIARA CALABRESE, Maher CHARIF, Muna DAJANI, Fatiha DAZI-HENI, Abaher EL-SAKAA, Amélie FÉREY, Christine JUNGEN, Omar SALAMANCA JABARY, Taher LABADI, Stéphanie LATTE ABDALLAH, Leila SEURAT, Anton SHALHAT, Marion SLITINE, Johann SOUFI, Thomas VESCOVI. |

||

NOTES

[1] Les contributeurs sont directeurs de recherches au CNRS, anthropologues, chercheuse au CAREP, responsable de laboratoire de recherches à l’IFRI, chercheur dans le domaine des études israéliennes ou à l’Institut d’Études Palestiniennes et à l’IFPO, au département de géographie de LES de Londres, écrivain, critique littéraire, traducteur, professeur de sociologie doyen de fac à Birzeit, de Sciences Po, politiste à l’INSERM, doctorant, professeur de Droit international, avocat, directeur de l’UNWRA à Gaza…

[2] Dixit les qualificatifs israéliens.

[3] IBD.