Retour sur les origines d’un conflit vieux de près de quatre-vingts ans (depuis la création d’Israël) qui s’est enlisé dans des guerres et négociations sans fin

par Louis SAISI

SOMMAIRE

Introduction

I/ Du projet sioniste (1896/1897) au mandat britannique sur la Palestine

A/ Le projet sioniste (1896-1897)

B/ La déclaration BALFOUR (novembre 1917) endosse le projet sioniste

C/ Le mandat des britanniques sur la Palestine et l’immigration juive (1920-1947) (carte)

1/ Un mandat favorable à l’immigration juive

2/ Le projet britannique à l’épreuve de l’opposition des Palestiniens (1929-1947)

3/ La pression des USA sur les britanniques

4/ Les multiples plans sans lendemain de résolution du conflit originel entre Juifs et Palestiniens

II/ La création de l’Etat d’Israël (1948)

A/ La résolution de l’ONU du 29 novembre 1947 antichambre de la création d’un Etat juif et sa contestation par le Haut Comité arabe palestinien

1/ Le plan de partage de la Palestine élaboré par l’ONU (1947) (carte)

2/ Une simple étape pour BEN GOURION et le rejet de ce plan par les Palestiniens

B/ La proclamation unilatérale de l’Etat d’Israël (14 mai 1948) et ses conséquences

1/ Un Etat sans frontières précises

2/ La première guerre israélo-arabe

3/ Les gains territoriaux d’Israël à l’issue de cette première guerre

4/ L’échec de la conférence de Lausanne (1949)

III/ Près de vingt ans plus tard, la nouvelle guerre de 1967, puis de 1973

A/ La guerre des 6 jours : initiative israélienne (5 juin au 10 juin 1967)

1/ Vers de nouvelles frontières pour Israël ?

2/ Le général de Gaulle et la position de la France sur le conflit

B/ La guerre du Kippour (du 6 au 24 octobre 1973)

1/ L’offensive surprise du camp arabe (Égypte, Syrie)

2/ La résolution 338 (1973) du Conseil de sécurité de l’ONU

IV/ La proclamation de l’Etat indépendant de Palestine (1988)

A/ Le contexte

1/ La première Intifada (9 décembre 1987-13 septembre 1993)

2/ La naissance du Hamas et sa nature controversée

3/ Le retrait de la Jordanie de la Cisjordanie

B/ La Déclaration d’indépendance de la Palestine

1/ De la première tentative avortée (1985) à la Déclaration d’Alger (15 novembre 1988)

2/ Le statut actuel de la Palestine au sein de l’ONU

C/ La question du dépassement du statut actuel de la Palestine pour son admission comme membre de plein droit au sein de l’ONU

1/ La résolution présentée par l’Algérie le 18 avril 2024

2/ La résolution de l’Assemblée générale des Nations Unies du 10 mai 2024

3/ Une grosse majorité d’États ayant reconnu la Palestine

4/ L’absence troublante des États occidentaux dans cette reconnaissance

5/ Les étranges atermoiements et palinodies de la France

V/ Les accords d’Oslo (1993) ou l’occasion de paix manquée

A/ Le contenu des accords d’Oslo

1/ La Déclaration de principes

2/ Le processus d’Oslo

B/ L’échec des accords d’Oslo

C/ Au lendemain d’Oslo

1/ Révolte et terrorisme palestiniens contre occupation et colonisation israéliennes

2/ La situation politique aujourd’hui en Israël depuis fin 2022

3/ Après l’attaque du Hamas, l’offensive terrestre israélienne dans la bande de Gaza et la saisine de la CIJ pour génocide dénoncé par l’Afrique du Sud (carte)

——-

L’attaque particulièrement meurtrière conduite le 7 octobre 2023 par le Hamas contre Israël tuant plus de 1 200 personnes – dont un millier de civils innocents et plus de 200 soldats – a consterné la communauté internationale. A cela s’est ajoutée la prise en otages de plus de 200 civils et soldats israéliens capturés et détenus dans la bande de Gaza pour être échangés contre des prisonniers palestiniens.

La communauté internationale a été également très marquée tant par l’ampleur que par l’effet de surprise de cette opération sanglante. Certains spécialistes de la région n’ont pas hésité à la comparer au même effet de surprise qu’avait suscité la guerre du Kippour (cf. infra, III/B, § 1) cinquante ans auparavant et qui avait entraîné, en Israël, la démission le de Golda MEIR, alors Première Ministre [1]. D’autres évoquent les effets du blocus de Gaza, instauré en 2007, comme terreau de la puissance du Hamas.

En représailles, les israéliens, invoquant leur droit à une légitime défense ont entrepris le siège, le bombardement et l’invasion de Gaza pour éradiquer le Hamas de la région, faisant, à leur tour, plusieurs dizaines de milliers de victimes civiles innocentes (plus de 36 000 selon l’ONU) en violation du droit de la guerre.

Cette guerre en cours n’est que l’un des modes d’expression et le reflet de près d’un siècle de tensions et de violences à la suite du conflit, d’abord entre juifs établis en Palestine et Palestiniens eux-mêmes, devenu ensuite, à partir de 1948, le conflit israélo-palestinien.

S’il serait trop fastidieux de retracer ici la chronologie complète et exhaustive de ce conflit complexe, en revanche, pour comprendre la situation actuelle, il n’est pas interdit d’en rappeler les dates et évènements clés en cernant ses causes et en évoquant ses premières manifestations fratricides puis franchement guerrières qui remontent déjà à plus d’un siècle [2].

I/ Du projet sioniste (1896/1897) au mandat britannique sur la Palestine

A/ Le projet sioniste (1896-1897)

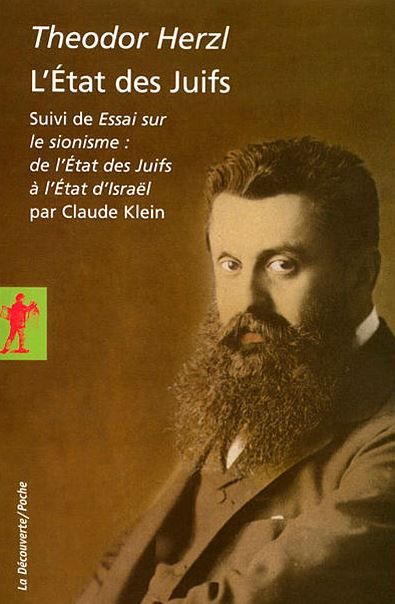

Au départ, dès la fin du 19ème siècle, Théodor HERZL (1860-1904) développa dans son ouvrage Der Judenstaat, Versuch einer Modernen Lösung der Judenfrage (L’État des Juifs, recherche d’une réponse moderne à la question juive), publié à Vienne le 15 février 1896, l’idée de créer, en Palestine, un Etat pour les Juifs, ce qui était, comme l’indiquait d’ailleurs très explictement l’intitulé même du sous titre de son livre, une manière d’apporter une « réponse moderne » institutionnelle à la situation des juifs persécutés dans une Europe alors minée par les pogroms et les divers actes d’antisémitisme, notamment en Europe centrale et de l’Est mais aussi dans l’ouest du continent européen qui connaissait un regain d’antisémitisme comme le montrait alors en France « l’affaire Dreyfus » [3] qui, de 1894 à 1906, déchira notre pays en deux camps irréductibles : dreyfusards, partisans de l’innocence de Dreyfus, et les « antidreyfusards », partisans de sa culpabilité.

Au départ, dès la fin du 19ème siècle, Théodor HERZL (1860-1904) développa dans son ouvrage Der Judenstaat, Versuch einer Modernen Lösung der Judenfrage (L’État des Juifs, recherche d’une réponse moderne à la question juive), publié à Vienne le 15 février 1896, l’idée de créer, en Palestine, un Etat pour les Juifs, ce qui était, comme l’indiquait d’ailleurs très explictement l’intitulé même du sous titre de son livre, une manière d’apporter une « réponse moderne » institutionnelle à la situation des juifs persécutés dans une Europe alors minée par les pogroms et les divers actes d’antisémitisme, notamment en Europe centrale et de l’Est mais aussi dans l’ouest du continent européen qui connaissait un regain d’antisémitisme comme le montrait alors en France « l’affaire Dreyfus » [3] qui, de 1894 à 1906, déchira notre pays en deux camps irréductibles : dreyfusards, partisans de l’innocence de Dreyfus, et les « antidreyfusards », partisans de sa culpabilité.

Journaliste hongrois d’origine juive, HERZL, qui était à Paris le correspondant du grand journal autrichien la Neue freie Press, assista, le 5 janvier 1895 au matin, dans la grande cour de l’Ecole militaire, à la « parade d’exécution » (cérémonie de dégradation du capitaine Dreyfus).

Il fut profondément affecté et révolté de constater que cette vague d’antisémitisme ait pu se produire dans la patrie des Droits de l’Homme, mais surtout il en dégagea l’idée négative que l’intégration-assimilation – à laquelle lui-même avait cru en condamnant même le « sionisme » de DUMAS fils exprimé en 1873 dans sa pièce de théâtre La femme de Claude – était inaccessible aux juifs qui ne devaient donc pas en attendre le moindre salut. Et cela lui fit dire : « Le procès Dreyfus, auquel j’assistai à Paris en 1894, me rendit sioniste » [4].

Selon la Revue Herodote [5], HERZL n’aurait pas préconisé la création d’un « Etat » car l’expression qu’il avait utilisé était celle d’Heimstätte, c’est-à- dire « foyer » qui devait offrir un refuge à tous les Juifs orientaux (Ostjuden) persécutés car il considérait qu’étant donné leur mode de vie en Europe occidentale, les juifs occidentaux n’y renonceraient pas et ne seraient donc pas intéressés.

Ce « foyer » juif, établi en Palestine, devait être protégé par le Sultan de Constantinople qui exerçait déjà sa souveraineté sur cette région du monde arabe.

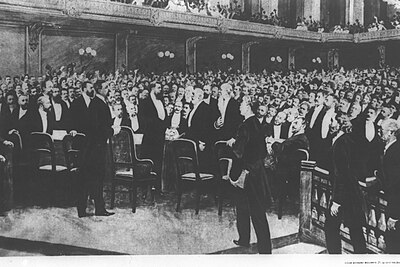

Ci-dessous, les délégués du premier congrès sioniste de Bâle en 1897

C’est à Bâle (Suisse) que, sous la présidence de Theodor HERZL, se tint, du 29 au 31 août 1897, le premier congrès sioniste, dans la grande salle du Stadtkasino – tendue de drapeaux « blancs frappés de l’étoile de David » – réunissant 250 délégués venus de 24 pays. Jusqu’alors désuni et désorganisé, le mouvement sioniste adopta une forme définie, avec un programme et des buts spécifiques. Conscient de l’importance du moment, HERZL lui-même, n’hésita pas à écrire dans son journal de manière prémonitoire : « Si je devais résumer le congrès en un mot, […] à Bâle, j’ai fondé l’Etal juif. Si je disais ceci à haute voix aujourd’hui, je serais accueilli par un rire universel. Dans cinq ans peut-être et certainement dans cinquante, tout le monde le reconnaîtra. » [6]

C’est à Bâle (Suisse) que, sous la présidence de Theodor HERZL, se tint, du 29 au 31 août 1897, le premier congrès sioniste, dans la grande salle du Stadtkasino – tendue de drapeaux « blancs frappés de l’étoile de David » – réunissant 250 délégués venus de 24 pays. Jusqu’alors désuni et désorganisé, le mouvement sioniste adopta une forme définie, avec un programme et des buts spécifiques. Conscient de l’importance du moment, HERZL lui-même, n’hésita pas à écrire dans son journal de manière prémonitoire : « Si je devais résumer le congrès en un mot, […] à Bâle, j’ai fondé l’Etal juif. Si je disais ceci à haute voix aujourd’hui, je serais accueilli par un rire universel. Dans cinq ans peut-être et certainement dans cinquante, tout le monde le reconnaîtra. » [6]

Si l’on prend cette affirmatiion d’HERZL lui-même au pied de la lettre, cela semblerait bien montrer que malgré les réserves de la Revue Herodote évoquées plus haut, celui-ci pensait bien, dès 1897, à l’établissement d’un Etat juif en Palestine, et non à un simple « foyer ».

Pour réaliser son projet, outre la fondation du mouvement sioniste en 1897, HERZL créa le Fonds pour l’implantation juive en 1899 qui avait pour but l’achat de terres en Palestine, alors territoire de l’Empire ottoman, en vue de la construction de l’État espéré. Il fut ainsi l’un des premiers à mettre concrètement en place son idée d’un État national pour les juifs en Palestine.

Mais, comme l’a justement souligné Gilbert ACHCAR, Professeur à l’École des études orientales et africaines (SOAS) de l’université de Londres, « ce mouvement relevait d’une logique colonialiste conforme au contexte européen de l’époque. » [7], et cela d’autant plus qu’il n’eut sûrement pas pu aboutir à la naissance de l’Etat d’Israël sans le soutien du Royaume-Uni ayant reçu un mandat d’administration de la Palestine de la part de la Société des Nations (SDN) née au lendemain du premier conflit mondial.

B/ La déclaration BALFOUR (novembre 1917) endosse le projet sioniste

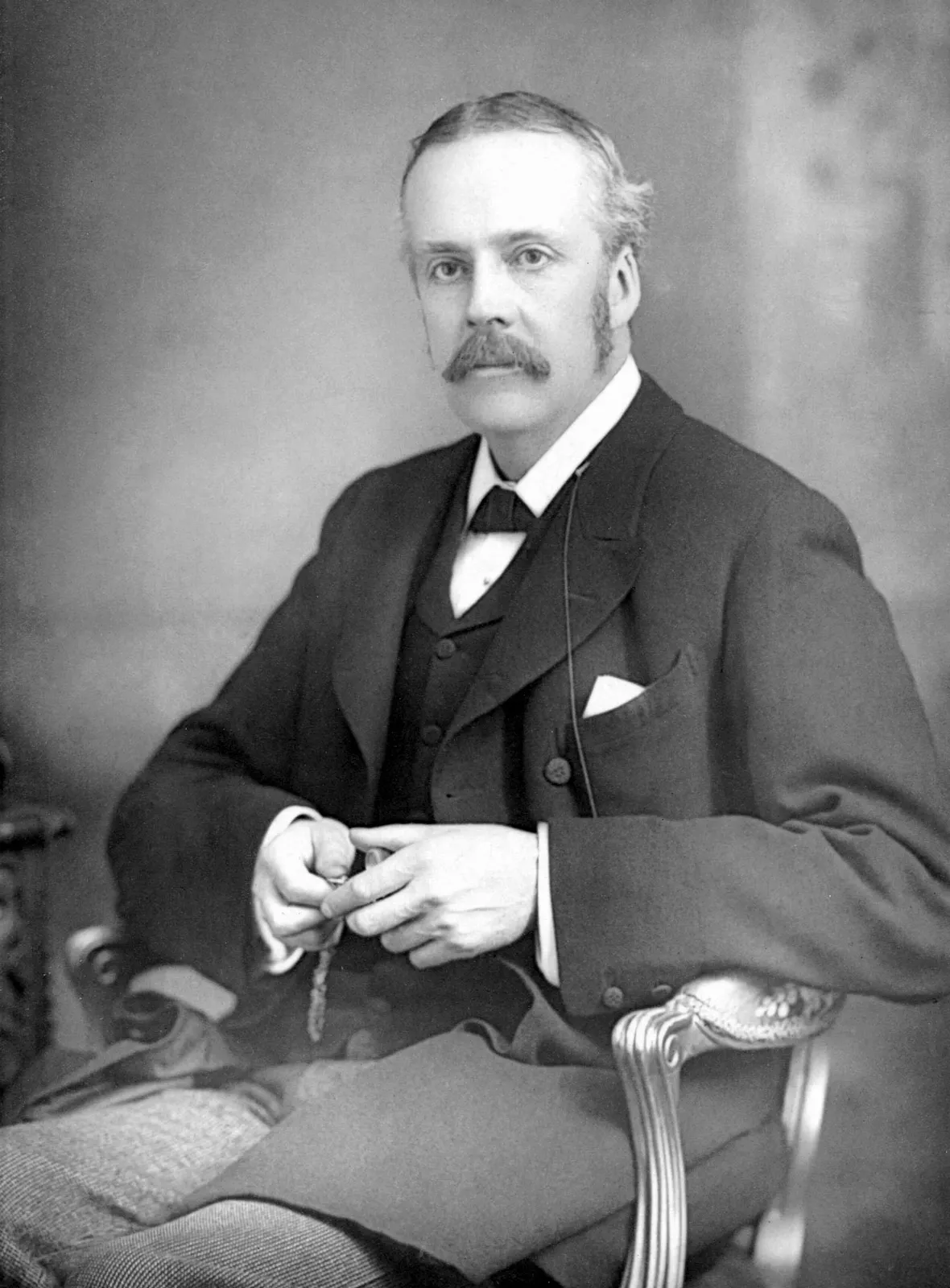

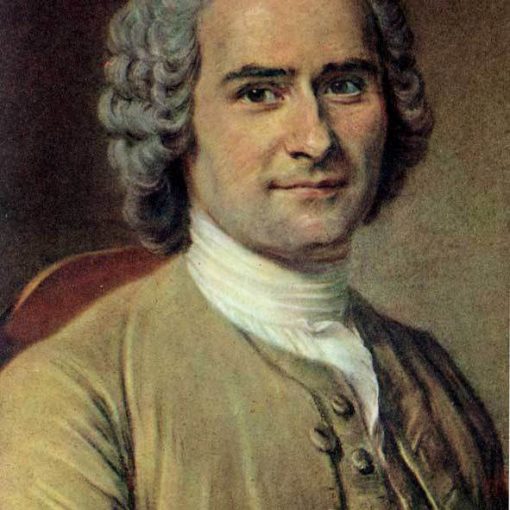

Ci-dessous, Arthur James BALFOUR (1848-1930), membre du parti conservateur. Il fut Premier Ministre du Royaume-Uni du 11 juillet 1902 au 5 décembre 1905, puis secrétaire d’Etat des Affaires étrangères du 10 décembre 1916 au 23 octobre 1919 dans le gouvernement de David LLOYD GEORGE (1916-1922), et bien sûr auteur de la célèbre Déclaration de 1917 retenue sous son nom…

Assez curieusement, ce furent les Anglais qui, comme dit ci-dessus, relayèrent le projet sioniste avec, en novembre 1917, la célèbre et troublante déclaration de Lord Arthur James BALFOUR qui, ministre britannique des affaires étrangères, préconisa l’établissement d’un « foyer national juif » en Palestine [8].

Assez curieusement, ce furent les Anglais qui, comme dit ci-dessus, relayèrent le projet sioniste avec, en novembre 1917, la célèbre et troublante déclaration de Lord Arthur James BALFOUR qui, ministre britannique des affaires étrangères, préconisa l’établissement d’un « foyer national juif » en Palestine [8].

C’est cette attitude des Anglais qui fit dire à l’écrivain britannique Arthur KOESTLER, avec une très juste finesse et aussi une pointe d’ironie : « Une nation a solennellement promis à une seconde le territoire d’une troisième. »

Rachad ANTONIUS, professeur de sociologie à l’université de Québec à Montréal [9], relève que la Déclaration BALFOUR a été classiquement analysée comme accordant des droits politiques aux juifs (« foyer national pour le peuple juif ») alors qu’elle n’accordait que des droits religieux aux palestiniens qui d’ailleurs n’étaient pas perçus comme constituant un peuple mais comme des « collectivités non juives » [10].

« En d’autres termes, souligne-t-il, avec la DB (DB = Déclaration Balfour), pour la Grande-Bretagne, l’identité de référence en Palestine devient l’identité juive, alors que le reste de la population, qui forme la majorité (plus de 90 % à ce moment-là) n’existe que comme négation de cette identité de référence. » [11]

Quant à l’expression « foyer national pour le peuple juif », elle a suscité beaucoup d’interrogations sur son contenu originel : s’agissait-il de créer un État juif en Palestine ?

Le doute fut levé lorsqu’un des rédacteurs de cette lettre à Lord ROTSCHILD (retenue sous le nom de « Déclaration Balfour »), Leopold AMERY, secrétaire dans le cabinet de guerre en 1917-18, témoigna sous serment, trois décennies plus tard, devant la Commission anglo-américaine, que « tous ceux qui y étaient impliqués (lors de la Déclaration Balfour) comprenaient que la phrase “l’établissement en Palestine d’un foyer national pour le peuple juif” voulait dire que la Palestine deviendrait en fin de compte une république ou un État juif. » En effet, tout en dissimulant ce fait, tant BALFOUR que David LLOYD GEORGE, lui-même Premier ministre britannique au moment de la Déclaration, admettaient en privé qu’ils ambitionnaient finalement la création d’un État juif.

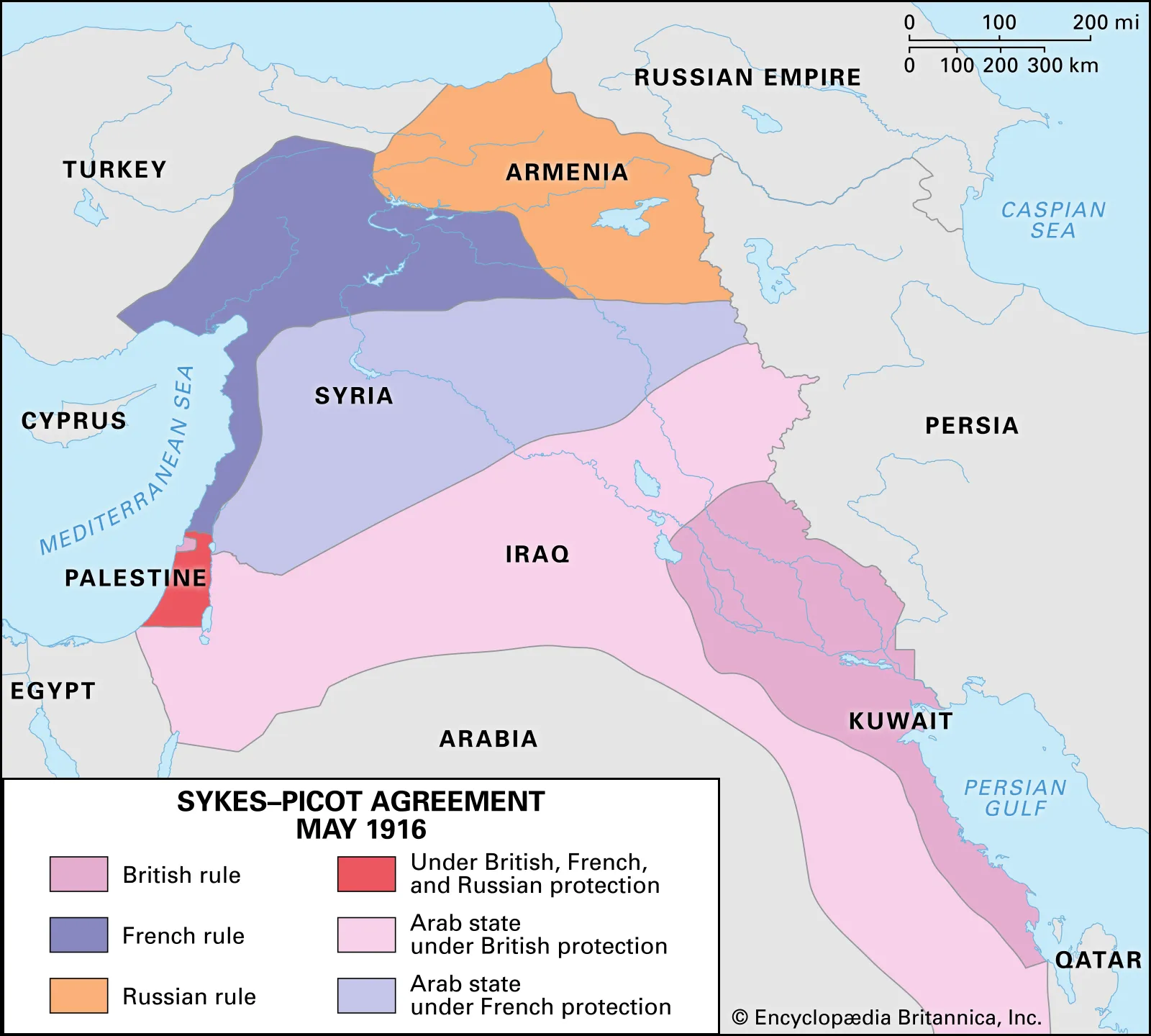

Ainsi, en 1917, les Britanniques – qui avaient déjà également promis de reconnaître et soutenir l’indépendance des Arabes en échange de leur participation à la guerre contre les Turcs [12] – se montrèrent peu soucieux de la cohérence de leurs multiples affirmations contradictoires. Et d’ailleurs, en 1916, ils s’étaient engagés à se partager le Moyen-Orient avec la France à la suite des accords SYKES-PICOT [13] et avec l’approbation de la Russie et de l’Italie (carte ci-dessus).

Ainsi, en 1917, les Britanniques – qui avaient déjà également promis de reconnaître et soutenir l’indépendance des Arabes en échange de leur participation à la guerre contre les Turcs [12] – se montrèrent peu soucieux de la cohérence de leurs multiples affirmations contradictoires. Et d’ailleurs, en 1916, ils s’étaient engagés à se partager le Moyen-Orient avec la France à la suite des accords SYKES-PICOT [13] et avec l’approbation de la Russie et de l’Italie (carte ci-dessus).

C/ Le mandat des britanniques sur la Palestine et l’immigration juive (1920-1947)

Ci-contre (à gauche), la carte de la  Palestine mandataire, ou Palestine sous mandat britannique.

Palestine mandataire, ou Palestine sous mandat britannique.

À partir du 29 septembre 1923 et jusqu’à la fin du mandat en mai 1948, la Palestine mandataire comprenait les territoires actuels de la Bande de Gaza, de l’État d’Israël (à l’exception du plateau du Golan), et de la Cisjordanie.

À l’issue de la Première guerre mondiale, lors de la conférence de San Remo, en 1920, la Palestine fut cédée au Royaume-Uni, au lieu d’être internationalisée.

1/ Un mandat favorable à l’immigration juive

Forts du mandat reçu par la SDN en 1922, les britanniques [14] favorisèrent une immigration juive massive qui venait de Russie, de Pologne ou d’Allemagne.

C’est ainsi qu’entre 1917 et 1948, les Juifs qui représentaient initialement 10% de la population locale passèrent à 30% de la population de la Palestine. Les colons juifs mirent rapidement en place des structures étatiques : une armée juive, une radio nationale, une université hébraïque, un système de santé, etc. (yishouv)

Mais les nationalistes arabes se soulevèrent alors, et les conflits se multiplièrent.

Déjà, à l’époque, comme nous l’avons déjà évoqué plus haut avec le témoignage de Leopold AMERY, en sous-main, les britanniques étaient bien conscients eux-mêmes que le processus ainsi engagé déboucherait inévitablement sur la création d’un Etat juif en Palestine.

Mais, de manière encore plus explicite que BALFOUR et LLOYD GEORGE, CHURCHILL ne déclarait-il pas lui-même, en marge de la réunion du Conseil suprême de la Conférence de paix de Paris en 1919 :

« Nous avons dit qu’il fallait qu’il y ait un Foyer juif en Palestine, mais si de plus en plus de Juifs se rassemblent dans ce Foyer et que tout est organisé de génération en génération, avec justice et équité pour les déplacés, etc., il était certainement envisagé et voulu qu’ils pourraient constituer au fil du temps, et de manière écrasante, un État juif. » [15]

Entre 1917 et 1947, soit pendant 30 ans, le mouvement sioniste fut ainsi parrainé et soutenu par le Royaume-Uni, mais en rencontrant toutefois une résistance de plus en plus forte des Palestiniens, notamment à la fin des années 20.

2/ Le projet britannique à l’épreuve de l’opposition des Palestiniens (1929-1947)

De nombreux conflits éclatèrent entre Juifs et Arabes, au nombre desquels les émeutes de 1929 qui firent 133 morts juifs et 116 morts arabes et l’insurrection de 1936 à 1939 qui fit plus de 5 000 morts arabes et 500 morts juifs et qui se solda par l’arrestation, l’exil ou la mort de la plupart des leaders politiques arabes palestiniens.

Appuyés par les pays arabes, les Palestiniens réagirent violemment à la constitution du yishouv (communauté juive), et cela se solda par des émeutes, comme celles de 1929 relatées dans la manchette du journal ci-dessous.

Cette situation explosive contraignit les britanniques à adopter, en 1939, le troisième Livre blanc qui abandonnait l’idée de la partition des territoires du mandat en faveur d’un État indépendant palestinien gouverné par les Arabes et les Juifs et limitant de façon draconienne l’immigration juive vers la Palestine.

En 1945, on comptait environ 600 000 Juifs pour 1 300 000 Arabes en Palestine.

3/ La pression des USA sur les britanniques

Aux Etats-Unis, le Président Harry TRUMAN fit pression sur Clement ATTLEE, alors Premier Ministre du Royaume-Uni, pour que son pays soit réceptif à de nouvelles migrations de Juifs en Palestine, notamment tournées vers ceux qui avaient connu les horreurs des camps de concentration depuis plus d’une décennie et qui attendaient dans des camps de réfugiés.

4/ Les multiples plans sans lendemain de résolution du conflit originel entre Juifs et Palestiniens

Durant la période 1945-1947, plusieurs idées de plans fourmillèrent et furent proposés en vue de résoudre le problème de la Palestine : État binational (rejeté par les Juifs comme par les Palestiniens) ; plan de division de la Palestine en provinces autonomes dont les intérêts collectifs seraient gérés par une puissance mandataire ; partage de la Palestine entre Juifs et Arabes (proposition américaine de TRUMAN) ; libre immigration juive contre l’indépendance de la Palestine dans un délai de 5 ans (proposition faite, en février 1947, par le ministre des Affaires étrangères britannique, Ernest BEVIN).

En réponse, les sionistes opposaient leur propre projet de partage, tandis que les Arabes demandaient l’indépendance immédiate de la Palestine.

Ci-contre (à gauche), Ernest BEVIN (1881-1951), homme politique britannique du Parti travailliste.

Ci-contre (à gauche), Ernest BEVIN (1881-1951), homme politique britannique du Parti travailliste.

En 1945, après la victoire travailliste, Clement ATTLEE le nomma secrétaire aux Affaires étrangères.

Il tenta durant son ministère de s’opposer à la création de l’État d’Israël.

Il fut à l’origine de la Commission d’enquête anglo-américaine de 1946, dont la 3ème recommandation était que « la Palestine ne soit ni un État juif ni un État arabe ».

Le 18 février 1947, faute de pouvoir apporter une solution aux troubles dans le pays, Ernest BEVIN décida officiellement de transmettre le dossier à l’ONU.

Le 28 avril 1947, celle-ci confia à une commission spéciale, l’UNSCOP, le soin d’étudier le problème. Celle-ci remit assez vite son rapport fin août de la même année.

II/ La création de l’Etat d’Israël (1948)

A/ La résolution de l’ONU du 29 novembre 1947 antichambre de la création d’un Etat juif et sa contestation par le Haut Comité arabe palestinien

Ce n’est qu’avec la Résolution 181 du 29 novembre 1947 de l’Assemblée générale de l’ONU que le mouvement sioniste prit la dimension d’acteur étatique autonome et se dégagea de la tutelle du Royaume-Uni dont le mandat sur la Palestine devait prendre fin le 1er août 1948.

1/ Le plan de partage de la Palestine élaboré par l’ONU (1947)

Cette résolution établissait la partition de la Palestine mandataire en trois entités, avec la création d’un État juif (sur 56% du territoire de la Palestine mandataire) et d’un État arabe (sur 42% du territoire), tandis que la ville de Jérusalem et sa proche banlieue (2% du territoire) devaient être placées sous contrôle international. Les arabes de Palestine représentaient alors 70% de la population.

2/ Une simple étape pour BEN GOURION et le rejet de ce plan par les Palestiniens

Si ce plan fut accepté par les dirigeants du Yichouv (communauté juive en Palestine), par le biais de l’Agence juive, exceptés ceux de l’Irgoun et du Lehi – et cela d’autant plus que pour certains leaders israéliens, en particulier BEN GOURION, il s’agissait d’une étape devant permettre de prendre le contrôle sur l’intégralité de la Palestine mandataire -, il fut rejeté par la quasi-totalité des dirigeants de la communauté arabe.

C’est ainsi que le Haut Comité arabe palestinien, appuyé par la Ligue arabe, annonça sa volonté de prendre « toutes les mesures nécessaires pour empêcher l’exécution de la résolution » tandis que certains États arabes déclarèrent leur intention d’attaquer l’État juif.

B/ La proclamation unilatérale de l’Etat d’Israël (14 mai 1948) et ses conséquences

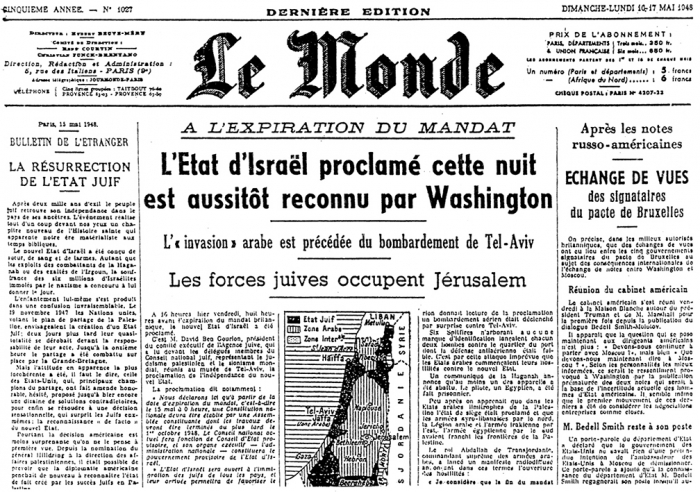

En Israël, comme chez les occidentaux, la composante mystique dans la création de l’Etat d’Israël a toujours impressionné les journalistes et chroniqueurs (cf. Arthur KOESTLER ci-dessous). Et même le journal Le Monde, habituellement assez circonspect, n’hésita pas à évoquer, dans son édition datée des 15-17 mai 1948, une « résurrection » ( voir ci-dessous).

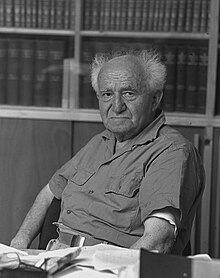

Ci-contre, David BEN GOURION en 1968 (1886-1973)

En 1930, il participa à la fondation du Mapaï – devenu par la suite le Parti travailliste israélien – qui dirigea la communauté juive de Palestine (Yichouv) à l’époque du mandat britannique (1918-1948) – puis l’État d’Israël durant les trois premières décennies de son existence. En effet, il fut Premier ministre d’Israël de 1948 à 1954, puis à nouveau de 1955 à 1963.

Le 14 mai 1948, dernier jour du mandat britannique sur la Palestine, la Déclaration d’établissement de l’État d’Israël est prononcée par BEN GOURION dans le hall du Musée d’art de Tel Aviv dans les termes suivants :

« En vertu du droit naturel et historique du peuple juif, et de la résolution des Nations unies, nous proclamons par le présent acte la création de l’État juif de Palestine qui prendra le nom d’Israël. »

1/ Un Etat sans frontières précises

En effet, contrairement aux règles internationales, les frontières de ce nouvel État ne furent pas précisées car sa création se fondait sur la « loi du Retour », c’est-à-dire que tout juif du monde entier avait le droit de s’installer dans le pays.

Dès lors, la question politico-militaire qui se posait à BEN GOURION consistait à trancher la définition des frontières d’Israël, soit précisément, en mentionnant clairement celles inscrites dans le plan de partage de l’ONU, ou bien, comme il le proposait lui-même, de faire le choix contraire en restant dans le vague, afin de ne pas se priver des effets positifs d’une éventuelle future victoire militaire qui permettrait de dépasser les territoires officiellement attribués à l’État juif par le plan de partition de la Palestine par l’ONU. Par 6 voix contre 5, les membres du conseil du peuple appuyèrent la proposition « du vieux » [16].

Aujourd’hui, l’État d’Israël n’a toujours pas défini officiellement ses frontières.

L’adoption d’une telle attitude heurta les occupants majoritaires du territoire palestinien, les Arabes, qui étaient alors deux fois plus nombreux que les Juifs (1,3 million face à 650.000 Juifs).

Les frontières internationalement reconnues, telles que lors de son admission à l’ONU, suivent la ligne verte, c’est-à-dire les lignes d’armistice de la guerre israélo-arabe de 1948.

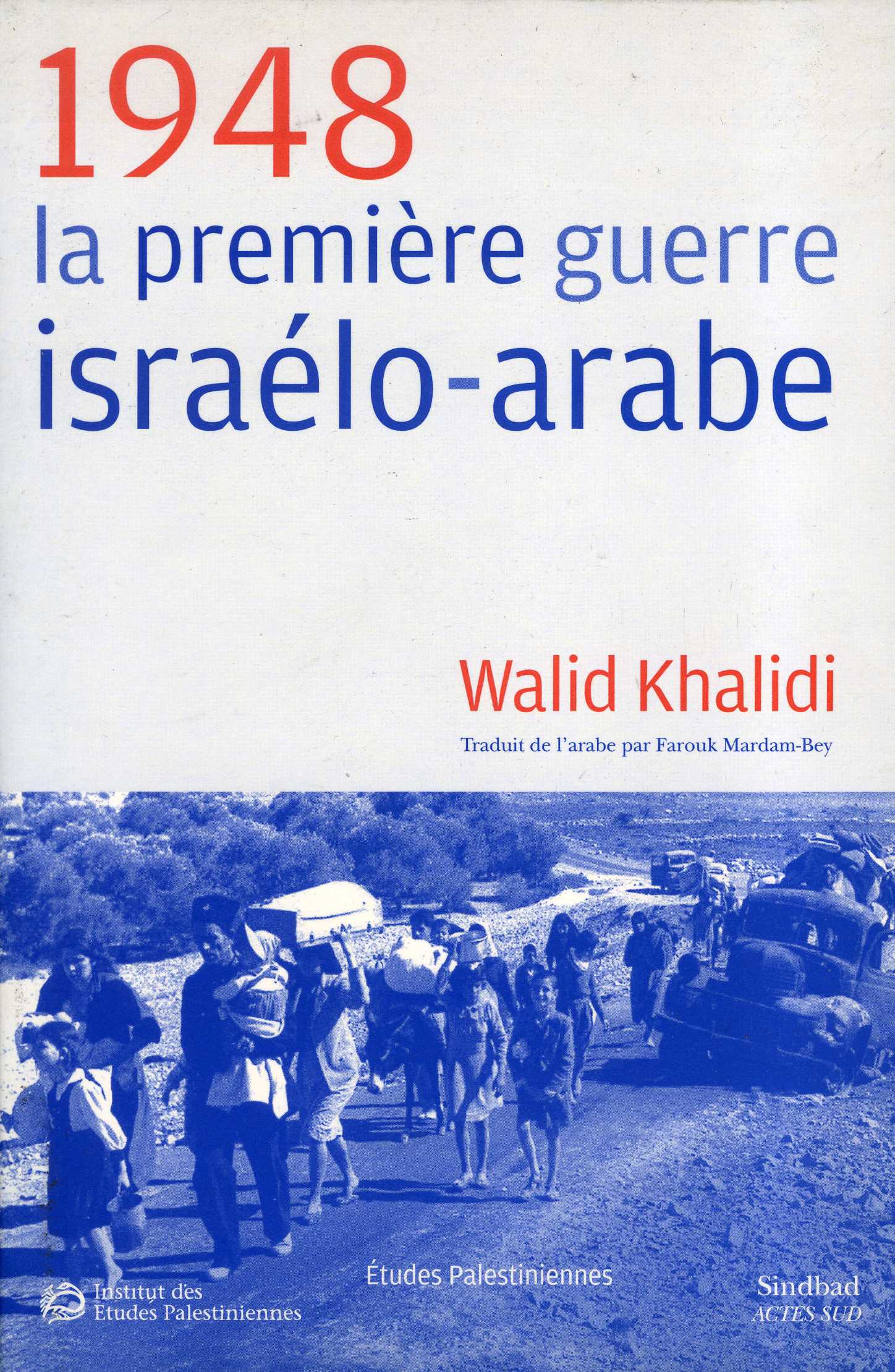

2/ La première guerre israélo-arabe

La première guerre israélo-arabe éclata dès le lendemain de la proclamation d’Israël, avec, à la suite de la débâcle des arabes palestiniens, l’intervention militaire de pays arabes contre Israël et l’envoi de corps expéditionnaires égyptien, syrien, irakien et transjordanien sur l’ancien territoire de la Palestine.

À l’issue des combats, des négociations furent entreprises à Rhodes. Elles débouchèrent sur la conclusion de quatre armistices en 1949 : israélo-égyptien signé le 24 février 1949 ; israélo-libanais le 23 mars ; israélo-jordanien le 3 avril ; et israélo-syrien le 20 juillet. Ces armistices portèrent principalement sur des questions territoriales.

À l’issue des combats, des négociations furent entreprises à Rhodes. Elles débouchèrent sur la conclusion de quatre armistices en 1949 : israélo-égyptien signé le 24 février 1949 ; israélo-libanais le 23 mars ; israélo-jordanien le 3 avril ; et israélo-syrien le 20 juillet. Ces armistices portèrent principalement sur des questions territoriales.

Les Palestiniens vécurent l’indépendance d’Israël et la défaite des armées arabes comme un drame national. La mémoire collective palestinienne retint l’évènement sous le terme « Nakba » qui, en arabe , signifie « désastre » ou « catastrophe ».

En l’espace de vingt mois, de décembre 1947 à juillet 1949, en quatre vagues successives, quelque 600 000 à 700 000 Arabes de Palestine prirent le chemin de l’exil ou furent chassés de leurs terres.

L’écrivain britannique Arthur KOESTLER (1905-1983) – qui s’était rendu sur place pour Le Figaro – raconta pour ce journal l’exode des Palestiniens à partir du 15 mai 1948 [17].

Il devait également se livrer, en 1949, dans son ouvrage, sans doute au titre un peu mystique, Naissance d’un miracle, se présentant à la fois comme un essai et un reportage, à une analyse de la naissance d’Israël, dans laquelle, après un entretien avec David BEN GOURION, il souligna avec lucidité les dangers que recélait un nationalisme aux fondements religieux.

Ci-dessous, l’exode massif des Palestiniens entre 1947 et 1949

Durant la guerre, on a évalué approximativement que 400 villages arabes furent abandonnés, évacués ou détruits. Les réfugiés se virent également dépossédés de leurs biens et refuser tout droit au retour. Les descendants de ces personnes sont aujourd’hui plus de 5 millions et sont connus sous le nom de « réfugiés palestiniens ».

3/ Les gains territoriaux d’Israël à l’issue de cette première guerre

Sur le plan territorial, Israël, en plus de la partie issue du plan de partage de l’ONU, garda les territoires acquis pendant la guerre, occupant ainsi 78% de la Palestine : Israël se composa alors de la Galilée, de la côte jusqu’à Gaza, de Jérusalem ouest et du Néguev en totalité.

L’Égypte administra la bande de Gaza.

Quant à la Transjordanie, elle occupa Jérusalem-Est et annexa la Cisjordanie le 24 avril 1950 à la suite du vote du Parlement jordanien.

4/ L’échec de la conférence de Lausanne (1949)

En parallèle, une conférence organisée par l’ONU se tint à Lausanne du 27 avril au 15 septembre 1949 dont le but était de régler les problèmes nés du conflit israélo-arabe : la question du retour des réfugiés et celle des frontières.

Pour les réfugiés, les États arabes demandèrent le droit à leur retour, mais Israël le refusa.

Concernant les frontières, Israël ne voulut pas revenir sur leur élaboration provenant du plan de partage de l’ONU et résultant des territoires conquis. En outre, la ville de Jérusalem resta partagée entre Israël et la Transjordanie.

La conférence de Lausanne se solda par un échec et cette situation fut maintenue en vigueur jusqu’en 1967.

III/ Près de vingt ans plus tard, la nouvelle guerre de 1967, puis de 1973

Rien n’apaisa les tensions entre Juifs et Arabes qui ne cessèrent de déboucher sur des conflits récurrents.

Le 30 mai 1964, la Ligue arabe créa l’Organisation pour la libération de la Palestine (OLP).

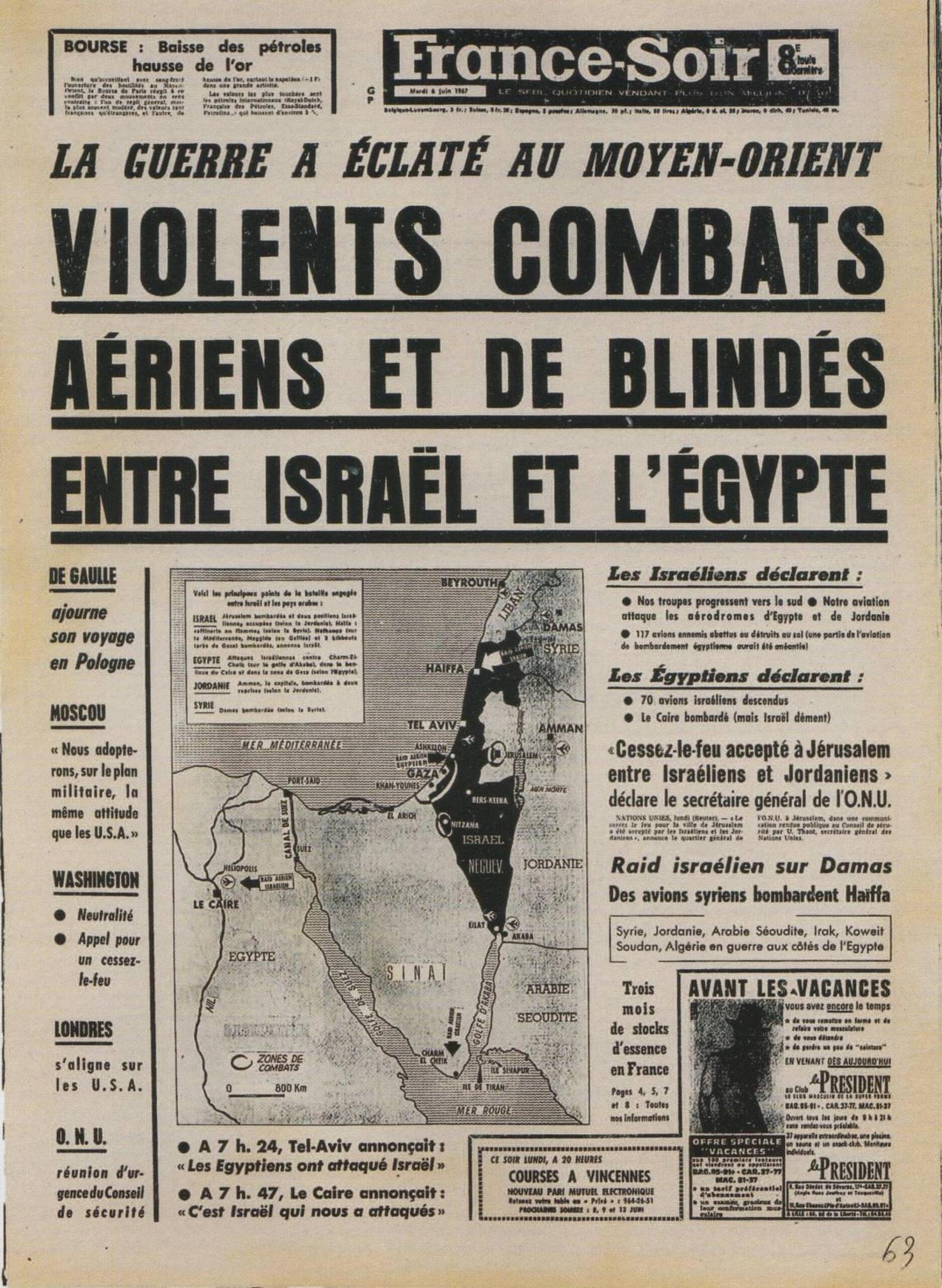

A/ La guerre des 6 jours : initiative israélienne (5 juin au 10 juin 1967)

Trois ans plus tard, éclata la guerre des Six Jours – du lundi 5 juin au samedi 10 juin 1967 – opposant Israël à l’Égypte, la Jordanie et la Syrie, à la suite de la guerre préventive déclenchée par Israël en réplique au blocus, par l’Égypte, du détroit de Tiran donnant accès à la mer Rouge, via le golfe d’Aqaba, aux navires israéliens.

Ci-dessous, le journal populaire France-Soir rendant compte, dans son édition du 6 juin 1967, de l’éclatement du conflit entre Israël et les pays arabes (Egypte, Syrie et Jordanie) et qui allait devenir rapidement « la guerre des six jours » .

1/ Vers de nouvelles frontières pour Israël ?

Après six jours de combats, de nouvelles lignes de cessez-le-feu se substituèrent aux anciennes en faveur d’Israël : la Cisjordanie, la péninsule du Sinaï, la bande de Gaza et le plateau du Golan passèrent sous contrôle israélien, et la navigation des navires israéliens par le détroit de Tiran put reprendre tandis que Jérusalem, qui était divisée entre Israël et la Jordanie depuis 1949, fut réunifiée sous contrôle israélien.

C’était la quasi-totalité de la Palestine qui était désormais occupée par l’État juif.

S’ensuivit un nouvel exode palestinien – également connu sous le nom de « Naksa » – sous la forme d’une migration massive de 280 000 à 325 000 Palestiniens qui fuirent ou furent expulsés de Cisjordanie et de la bande de Gaza à la suite de cette nouvelle guerre des Six Jours . Cette guerre se traduisit par la dévastation de plusieurs villages tels que ceux d’Imwas, Yalu, Beit Nouba, Surit, Beit Awwa, Beit Mirsem, Shuyukh, Jiftlik, Agarith et Nuseirat, qui furent rasés au cours des opérations militaires.

À l’issue de la guerre des Six Jours, le Conseil de sécurité des Nations unies adopta la résolution 242 (1967) qui réclamait la fin immédiate de l’occupation militaire et la restitution des territoires occupés par Israël.

Cette résolution, fréquemment invoquée depuis dans les négociations de paix au Proche-Orient, reste encore inappliquée par Israël.

2/ Le général de Gaulle et la position de la France sur le conflit

Quant aux relations de la France avec Israël, avec de Gaulle à l’Elysée, elles ont changé : embargo décidé par la France concernant les ventes d’armes à Israël décidé le 1967, communiqué du conseil des ministres du 1967 condamnant l’ouverture des hostilités par Israël et soutien de la France le 1967 à la résolution 242 du Conseil de sécurité des Nations unies demandant, comme on l’a vu, la fin de l’occupation militaire des territoires palestiniens par Israël.

Ci-dessous le général de GAULLE dans sa conférence

de presse du 27 novembre 1967 s’exprimant à propos du

conflit du Proche-Orient, après la « guerre des six jours »…

Un peu plus de 5 mois plus tard après la fin des hostilités, le général de Gaulle, dans sa conférence de presse du

Un peu plus de 5 mois plus tard après la fin des hostilités, le général de Gaulle, dans sa conférence de presse du

« L’établissement, entre les deux guerres mondiales, car il faut remonter jusque-là, l’établissement d’un foyer sioniste en Palestine et puis, après la Deuxième guerre mondiale, l’établissement d’un Etat d’Israël, soulevait, à l’époque, un certain nombre d’appréhensions. On pouvait se demander, en effet, et on se demandait même chez beaucoup de Juifs, si l’implantation de cette communauté sur des terres qui avaient été acquises dans des conditions plus ou moins justifiables et au milieu des peuples arabes qui lui étaient foncièrement hostiles, n’allait pas entraîner d’incessants, d’interminables, frictions et conflits. Certains même redoutaient que les Juifs, jusqu’alors dispersés, mais qui étaient restés ce qu’ils avaient été de tout temps, c’est-à-dire un peuple d’élite, sûr de lui-même et dominateur, n’en viennent, une fois rassemblés dans le site de leur ancienne grandeur, à changer en ambition ardente et conquérante les souhaits très émouvants qu’ils formaient depuis dix-neuf siècles.

Cependant, en dépit du flot tantôt montant, tantôt descendant, des malveillances qu’ils suscitaient dans certains pays et à certaines époques, un capital considérable d’intérêt et même de sympathie, s’était accumulé en leur faveur, surtout, il faut bien le dire, dans la Chrétienté ; un capital qui était issu de l’immense souvenir du Testament, nourri par toutes les sources d’une magnifique liturgie, entretenu par la commisération qu’inspirait leur antique malheur et que poétisait, chez nous, la légende du Juif errant, accru par les abominables persécutions qu’ils avaient subies pendant la Deuxième guerre mondiale et grossi, depuis qu’ils avaient retrouvé une patrie, par leurs travaux constructifs et le courage de leurs soldats.

C’est pourquoi, indépendamment des vastes concours en argent, en influence, en propagande, que les Israéliens recevaient des milieux juifs d’Amérique et d’Europe, beaucoup de pays, dont la France, voyaient avec satisfaction l’établissement de leur Etat sur le territoire que leur reconnurent les Puissances, tout en désirant qu’ils parviennent, en usant d’un peu de modestie, à trouver avec leurs voisins un « modus vivendi » pacifique.

Il faut dire que ces données psychologiques avaient quelque peu changé depuis 1956 ; à la faveur de l’expédition franco-britannique de Suez, on avait vu apparaître, en effet, un Etat d’Israël guerrier et résolu à s’agrandir. Ensuite, l’action qu’il menait pour doubler sa population par l’immigration de nouveaux éléments, donnait à penser que le territoire qu’il avait acquis ne lui suffirait pas longtemps et qu’il serait porté, pour l’agrandir, à utiliser toute occasion qui se présenterait. C’est pourquoi, d’ailleurs, la Ve République s’était dégagée, vis-à-vis d’Israël, des liens spéciaux et très étroits que le régime précédent avait noués avec cet Etat et s’était appliquée, au contraire, à favoriser la détente dans le Moyen-Orient. Bien sûr, nous conservions avec le gouvernement israélien des rapports cordiaux et, même, nous lui fournissions pour sa défense éventuelle les armements qu’il demandait d’acheter, mais, en même temps, nous lui prodiguions des avis de modération, notamment à propos des litiges qui concernaient les eaux du Jourdain ou bien des escarmouches qui opposaient périodiquement les forces des deux camps. Enfin, nous nous refusions à donner officiellement notre aval à son installation dans un quartier de Jérusalem dont il s’était emparé et nous maintenions notre ambassade à Tel Aviv. »

Du côté du camp palestinien, après le conflit, l’OLP fit de la Jordanie sa principale base arrière pour conduire la lutte armée contre Israël.

B/ La guerre du Kippour (du 6 au 24 octobre 1973)

1/ L’offensive surprise du camp arabe (Égypte, Syrie)

Le camp arabe ne pouvait rester sur l’échec de 1967 consacrant l’extension de l’Etat juif en Palestine.

C’est ainsi qu’en 1973, la « guerre du Kippour » – ou « guerre du Ramadan » ou « guerre d’Octobre » ou « guerre israélo-arabe » de 1973 – opposa à nouveau, du 6 au 24 octobre 1973, une coalition militaire arabe conduite par l’Égypte et la Syrie à Israël. Mais c’est le nom du jeûne juif de « Yom Kippour », jour férié en Israël – qui, en 1973, coïncida également avec la période du Ramadan musulman – qui a laissé sa marque religieuse quant à la dénomination internationale de ce conflit.

C’est ainsi qu’en 1973, la « guerre du Kippour » – ou « guerre du Ramadan » ou « guerre d’Octobre » ou « guerre israélo-arabe » de 1973 – opposa à nouveau, du 6 au 24 octobre 1973, une coalition militaire arabe conduite par l’Égypte et la Syrie à Israël. Mais c’est le nom du jeûne juif de « Yom Kippour », jour férié en Israël – qui, en 1973, coïncida également avec la période du Ramadan musulman – qui a laissé sa marque religieuse quant à la dénomination internationale de ce conflit.

L’effet de surprise fut tel dans le camp israélien [18] qu’il fallut pas moins d’une semaine à son armée pour se ressaisir et arrêter l’avance des troupes égyptienne et syrienne dans la péninsule du Sinaï et sur le plateau du Golan, territoires respectivement égyptien et syrien occupés par Israël depuis la guerre des Six Jours.

2/ La résolution 338 (1973) du Conseil de sécurité de l’ONU

Ci-dessous, une session du Conseil de sécurité de l’ONU qui est l’organe exécutif de l’Organisation des Nations unies (ONU). Il est défini comme ayant « la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationale » selon la Charte des Nations unies et dispose, dans ce but, de pouvoirs spécifiques tels que l’établissement de sanctions internationales et l’intervention militaire. Il se compose de 15 membres, dont cinq membres permanents. Mais ses résolutions sont souvent bloquées, en son sein, par le veto d’un membre permanent appartenant à l’un des 5 Etats suivants : Chine, États-Unis d’Amérique, Fédération de Russie, France et Royaume-Unis. Outre ces 5 membres permanents, il se compose également aujourd’hui de 10 membres élus par l’Assemblée générale pour un mandat de 2 ans.

Ainsi la résolution 338 (1973) du Conseil de sécurité de l’ONU – adoptée le 22 octobre 1973 sous l’impulsion des USA et de l’URSS et les bons offices du Royaume-Uni [19] – obtint des belligérants la cessation des hostilités et l’ouverture de négociations de paix qui aboutirent à la normalisation des relations entre Israël et l’Égypte formalisée, un peu plus tard, par les accords de Camp David en 1978. L’Égypte, contre l’engagement de ne plus attaquer Israël (engagement encore respecté aujourd’hui), récupéra la péninsule du Sinaï, jusqu’alors occupée, comme on l’a vu, par Israël après la guerre des Six Jours de 1967. La frontière entre l’Égypte et Israël fut rouverte et la population de chacun des deux pays put à nouveau se déplacer chez l’autre.

Ainsi la résolution 338 (1973) du Conseil de sécurité de l’ONU – adoptée le 22 octobre 1973 sous l’impulsion des USA et de l’URSS et les bons offices du Royaume-Uni [19] – obtint des belligérants la cessation des hostilités et l’ouverture de négociations de paix qui aboutirent à la normalisation des relations entre Israël et l’Égypte formalisée, un peu plus tard, par les accords de Camp David en 1978. L’Égypte, contre l’engagement de ne plus attaquer Israël (engagement encore respecté aujourd’hui), récupéra la péninsule du Sinaï, jusqu’alors occupée, comme on l’a vu, par Israël après la guerre des Six Jours de 1967. La frontière entre l’Égypte et Israël fut rouverte et la population de chacun des deux pays put à nouveau se déplacer chez l’autre.

IV/ La proclamation de l’Etat indépendant de Palestine (1988)

A/ Le contexte

Le contexte ayant conduit à la déclaration d’indépendance de la Palestine alla de pair avec l’intensification du nationalisme palestinien qui, depuis décembre 1987, avec la première intifada, manifestait le rejet grandissant de l’occupation israélienne.

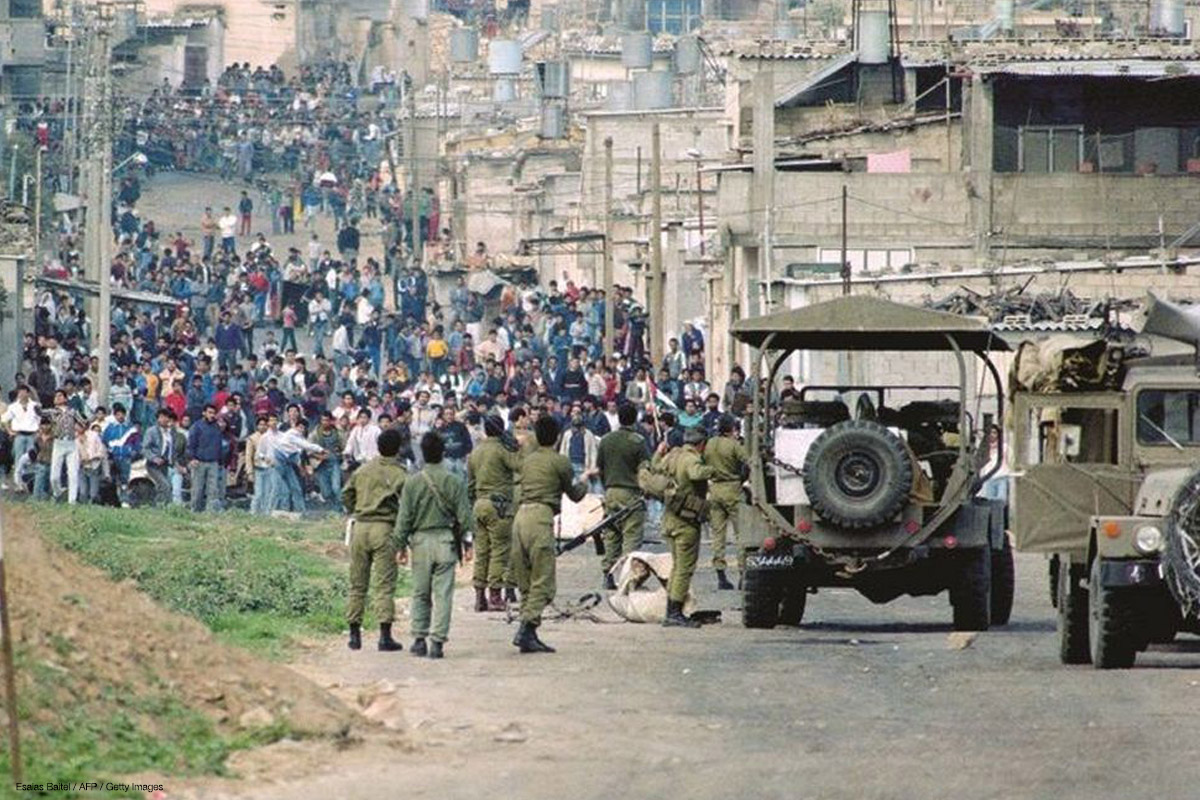

1/ La première Intifada (9 décembre 1987-13 septembre 1993)

La première intifada – appelée également « guerre des pierres » – explosa du 9 décembre 1987 jusqu’à la signature des accords d’Oslo en 1993. Il s’agissait d’un affrontement qui conjuguait les actes de désobéissance civile (contre la domination israélienne) avec des actes de violence divers, par les Palestiniens des territoires occupés – bande de Gaza, la péninsule du Sinaï, la Cisjordanie (dont Jérusalem-Est, partie de la Cisjordanie) et le plateau du Golan – dirigés contre Israël, puissance occupante.

Ci-dessous, une image très caractéristique de la première Intifada

Elle se caractérisa par le soulèvement de la population palestinienne (de sa jeunesse surtout) par le biais d’attentats et d’émeutes violentes engendrant, en réplique, une dure répression de la part de l’armée israélienne. Elle se doubla de conflits entre factions palestiniennes opposées.

L’Intifada joua un rôle très important car elle permit l’union de toutes les couches sociales et consolida l’entité nationale palestinienne.

2/ La naissance du Hamas et sa nature controversée

L’année 1987 marque également la naissance du Hamas, l’organisation islamique de Palestine que certains pays occidentaux qualifient de « terroriste ». Cependant il n’y a pas de consensus au sein de la société internationale sur la qualification d’une organisation de « terroriste ».

Pour ne pas nous appesantir ici trop longuement sur l’aspect très sensible de cette question complexe qui mériterait un autre article différent centré sur celle-ci, nous prions nos lecteurs de bien vouloir nous permettre de les renvoyer à l’excellent article de François DUBUISSON, Professeur au Centre de droit international de l’Université Libre de Bruxelles, sur « La définition du « terrorisme » : débats, enjeux et fonctions dans le discours juridique » [dans la Revue Confluences Méditerranée 2017/3 (N° 102), pages 29 à 45].

L’auteur conclut ainsi son étude exhaustive :

« Au terme de notre analyse, on constate que la notion de « terrorisme » reste largement insaisissable, et que les éléments définitionnels qui en sont donnés demeurent extrêmement flous, ce qui octroie une importante marge d’appréciation aux Etats dans son utilisation, qu’il s’agisse de justifier des régimes juridiques dérogatoires et exceptionnels, ou de stigmatiser un ennemi, dans une perspective politique. Avec Pierre Klein, on peut donc s’interroger sur la « valeur ajoutée » de toute définition du terrorisme, qui n’offre guère de sécurité juridique dans la conception d’infractions spécifiques, et qui constitue le plus souvent le paravent de politiques sécuritaires, menées dans l’urgence (P. KLEIN : « Le droit international à l’épreuve du terrorisme », Recueil des cours de l’Académie de La Haye, 2007, pp. 262-264). Cela ne signifie pas que le phénomène terroriste n’existe pas, et qu’il n’appelle pas de réponses pénales appropriées, mais il n’en demeure pas moins que l’usage fait de la notion de « terrorisme » doit pouvoir faire l’objet d’une analyse critique.» [20]

Pour revenir au Hamas, s’il est classé comme « organisation terroriste » par une trentaine d’États, quasi-exclusivement occidentaux – notamment les États-Unis, le Canada, l’Union européenne, le Royaume-Uni, l’Australie ou encore le Japon -, force est de constater que la majorité des États membres de l’ONU ne classent pas le Hamas parmi les organisations terroristes, à l’instar de la Chine, de la Russie, mais aussi du Brésil ou de la Norvège. Quasiment aucun des pays arabo-musulmans, d’Afrique, d’Amérique du Sud ou d’Asie ne considère le Hamas comme une organisation terroriste. Selon sa Charte fondatrice (1988) – et les Principes généraux et politiques qui la remplacent en 2017 -, le Hamas se définit comme un groupe de résistance fondé pour libérer la Palestine de l’occupation israélienne.

Cela n’empêche pas, fort heureusement, la possibilté de qualifier les actes du Hamas – comme d’ailleurs ceux d’Israël dans la bande de Gaza – au regard du droit de la guerre qui régit les conflits armés et qui prohibe l’atteinte à l’intégrité physique des populations civiles. L’on retrouve d’ailleurs ce droit de la guerre sous une autre expression – de « droit international humanitaire » (DIH) ou « droit humanitaire international » (DHI) – utilisée de manière encore plus significative car elle désigne de manière plus précise à la fois son objet et sa finalité.

Il reste que le droit humanitaire international recouvre les mêmes règles que le droit de la guerre car il s’agit de règles qui tendent à limiter les effets des opérations de guerre, en particulier à l’égard des populations et des installations civiles et des personnes qui ne participent pas ou plus aux combats (prisonniers de guerre, réfugiés), ainsi qu’en limitant les objectifs, les moyens et les armes de guerre. Le DIH est également appelé « droit des conflits armés » ou « droit humanitaire ».

C’est dire que l’utilisation du droit existant et largement reconnu par la communauté internationle vaut mieux que les incertitudes et errances sur la qualification à donner à une organisation quand le concept à mettre en oeuvre est trop flou et incertain.

C’est dire que l’utilisation du droit existant et largement reconnu par la communauté internationle vaut mieux que les incertitudes et errances sur la qualification à donner à une organisation quand le concept à mettre en oeuvre est trop flou et incertain.

En effet, au regard de ce Droit, très limpide et clair, la qualification juridique des actes du Hamas, comme ceux d’Israël dans la bande de Gaza, s’impose d’elle-même (il s’agit de crimes de guerre), alors qu’en France nos élites politiques et certains de nos concitoyens, trop prompts à l’invective pour justifier la défense totale ou aveugle de l’un des deux camps belligérants, se sont déchaînés et vilipendés pour rendre leur « justice » partisane et médiatique en forme de sentence plus que partiale.

Sur un autre plan, plus moral que juridique, mais tout aussi humaniste et rationnel, les deux camps irréductibles auraient été bien avisés également de relire (ou de lire ?) aujourd’hui « Les justes » de CAMUS qui prohibe la tuerie d’innocents quelle que soit la noblesse ou la justesse de la cause qu’on défend.

3/ Le retrait de la Jordanie de la Cisjordanie

L’autre élément contextuel expliquant la naissance de l’Etat palestinien en 1988, réside dans la décision du 31 juillet 1988 de la JORDANIE de se retirer de Cisjordanie qui rend elle-même indispensable l’émergence d’un État capable d’administrer la Palestine.

B/ La Déclaration d’indépendance de la Palestine

1/ De la première tentative avortée (1985) à la Déclaration d’Alger (15 novembre 1988)

Une première tentative de création d’un État palestinien – en tant qu’entité administrative et politique – avait été déjà envisagée en 1985, en Tunisie, à Hammam Chott, dans la banlieue de Tunis. Mais, en violation de toutes les lois internationales, Israël, pour mettre fin aux tentatives palestiniennes, avait alors attaqué le siège de la Force 17 de l’Organisation de libération de la Palestine (OLP), faisant 68 victimes (50 Palestiniens et 18 Tunisiens). Cette attaque avait été qualifiée d’opération Jambe de bois.

Ci-dessous, le drapeau palestinien

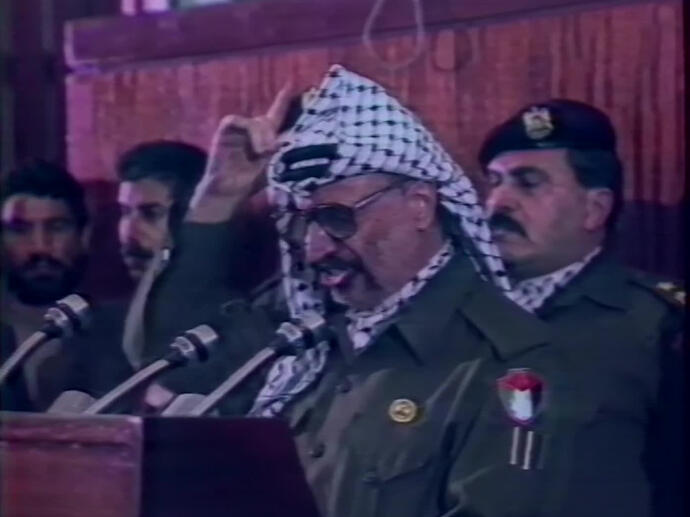

La Déclaration d’indépendance de la Palestine – aussi appelée Déclaration d’Alger – a été proclamée le 15 novembre 1988 à Alger à l’occasion de la 19e session extraordinaire du Conseil national palestinien.

La Déclaration d’indépendance de la Palestine – aussi appelée Déclaration d’Alger – a été proclamée le 15 novembre 1988 à Alger à l’occasion de la 19e session extraordinaire du Conseil national palestinien.

Elle fut écrite par le poète palestinien Mahmoud DARWICH et proclamée par Yasser ARAFAT, président de l’Organisation de libération de la Palestine (OLP) (photo ci-dessous).

Quelques minutes plus tard, l’Algérie reconnaissait officiellement un « Etat indépendant palestinien », suivie le jour même par onze autres pays, dont la Libye, la Syrie et la Malaisie.

Une semaine après, quarante pays, dont la Chine, l’Inde, la Turquie et la plupart des pays arabes, faisaient la même démarche. Suivirent presque tous les pays du continent africain et du bloc soviétique dont 82 d’entre eux avant même la fin de l’année 1988.

Dans une seconde vague, à partir des années 2000, mais surtout en 2010, ce furent la plupart des pays d’Amérique centrale et latine qui, à leur tour, rejoignirent la longue liste des États ayant reconnu la Palestine.

2/ Le statut actuel de la Palestine au sein de l’ONU

Le 15 décembre 1988, l’Assemblée générale des Nations Unies, dans sa résolution 43/177, prit acte de la déclaration d’indépendance de la Palestine et reconnut au peuple palestinien son droit à exercer la souveraineté sur son territoire.

À l’heure actuelle, la Palestine est un « État observateur permanent » auprès de l’ONU, bénéficiant d’un statut qui lui permet de participer à toutes les procédures de l’Organisation, à l’exception du vote sur les projets de résolution et de décisions dans ses principaux organes et institutions, du Conseil de sécurité à l’Assemblée générale et ses six commissions principales.

C/ La question du dépassement du statut actuel de la Palestine pour son admission comme membre de plein droit au sein de l’ONU

1/ La résolution présentée par l’Algérie le 18 avril 2024

Le 18 avril 2024, à la suite du projet de résolution présenté par l’Algérie en vue de reconnaître la Palestine comme Etat membre de plein droit à l’ONU, le Conseil de sécurité de l’ONU a refusé son admission en raison du veto des Etats-Unis.

La résolution a reçu 12 voix pour, 1 voix contre (Etats-Unis) et 2 abstentions (Royaume-Uni et Suisse). La position des USA est fondée sur le fait qu’une telle reconnaissance ne peut résulter que d’un accord entre la Palestine et l’Etat israélien. Si l’on suivait les USA, Israël disposerait ainsi factuellement d’un droit de véto que juridiquement il ne possède pas au sein de l’organisation internationale. C’est par ailleurs également oublier qu’Israël s’est unilatéralement proclamé lui-même comme un Etat indépendant en 1948 sans l’accord des palestiniens qui le contestaient…

On ne peut donc pas faire deux poids et deux mesures… Ce qui est valable pour l’un doit aussi l’être pour l’autre.

2/ La résolution de l’Assemblée générale des Nations Unies du 10 mai 2024

Ci-dessous, l’Assemblée générale des Nations-Unies et les résultats de son vote, le 24 mai 2024, en faveur de l’admission de la Palestine comme membre de plein droit (source : Nations-Unies, ONU Info, publiée sous le titre « L’Assemblée générale presse le Conseil de sécurité de réexaminer « favorablement » l’adhésion de la Palestine à part entière »).

Le 10 mai 2024, l’Assemblée générale des Nations unies a adopté à une très large majorité (143 voix pour, 9 voix contre et 25 abstentions) la résolution ES-10/23 en faveur de l’admission de l’État de Palestine en tant que membre de plein droit de l’ONU, recommandant ainsi au Conseil de sécurité de « réexaminer favorablement » sa position.

Le 10 mai 2024, l’Assemblée générale des Nations unies a adopté à une très large majorité (143 voix pour, 9 voix contre et 25 abstentions) la résolution ES-10/23 en faveur de l’admission de l’État de Palestine en tant que membre de plein droit de l’ONU, recommandant ainsi au Conseil de sécurité de « réexaminer favorablement » sa position.

Le texte adopté par l’Assemblée générale – composée de 193 membres, où aucune nation n’a de droit de veto – « recommande » que le Conseil de sécurité réexamine favorablement la question de l’adhésion de la Palestine, conformément à l’article 4 de la Charte des Nations Unies concernant l’adhésion et à l’avis consultatif émis par la Cour internationale de Justice (CIJ) en 1948.

Après l’adoption de cette résolution par l’Assemblée générale, l’ensemble de la question du statut de la Palestine reviendra au Conseil de sécurité pour un examen plus approfondi, où tout effort visant à devenir membre à part entière risque d’être à nouveau bloqué par le membre permanent, les États-Unis, État très proche d’Israël et aussi son plus fidèle soutien, bien que de plus en plus critique aujourd’hui.

3/ Une grosse majorité d’États ayant reconnu la Palestine

Au 28 mai 2024, sur 193 États membres de l’ONU, 146 pays ont reconnu l’État de Palestine.

Parmi ces pays reconnaissant l’Etat palestinien, on trouve aujourd’hui presque tous les États d’Afrique, d’Asie, d’Amérique du Sud et centrale, de l’ancienne URSS et d’Europe de l’Est, auxquels il faut ajouter les États occidentaux suivants d’Europe de l’Ouest : la Suède, l’Islande, le Vatican, l’Irlande, l’Espagne, et la Norvège.

4/ L’absence troublante des États occidentaux dans cette reconnaissance

En revanche, ne reconnaissent pas l’État palestinien les « puissances occidentales » (les pays d’Amérique du Nord), la plupart des États occidentaux européens, et les alliés inconditionnels des occidentaux que sont la Corée du Sud, le Japon, l’Australie et la Nouvelle-Zélande, même si ces pays entretiennent des relations officielles avec l’Autorité palestinienne.

5/ Les étranges atermoiements et palinodies de la France

MACRON n’est pas de Gaulle en matière de politique étrangère car là où celui-ci s’exprimait avec clarté et courage, notamment, comme on l’a vu plus haut, en 1967, sur le conflit du Proche-Orient, notre président en exercice cultive l’irrésolution et, pire, l’ambiguïté…

En effet, dans un premier temps, le président MACRON a déclaré le 16 février 2024 que la reconnaissance unilatérale de la Palestine (sans le concours d’Israël) n’est plus une « question tabou ».

Considérant qu’il fallait donner « « un élan décisif et irréversible » à la « solution à deux États », israélien et palestinien, pour sortir la région de l’ornière, et se réjouissant que les USA aient porté la question à l’ordre du jour de la communauté internationale, il a franchi lui-même, pour la première fois, le Rubicon diplomatique en soulignant qu’en l’absence de volonté israélienne d’aboutir à une telle solution par des négociations, « La reconnaissance d’un Etat palestinien n’est pas un tabou pour la France ».

Mais des discours aux actes il y a plus d’un pas que notre président n’est pas toujours prêt à sauter…

En effet, regrettant sans doute sa propre audace, le président MACRON a laissé par la suite le soin à son Ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, Stéphane SÉJOURNÉ, de rétropédaler en lui soufflant de dire, de la manière d’ailleurs la plus lapidaire et obscure, que, le moment ne serait pas venu pour la France d’emboîter le pas à la Norvège, l’Irlande et l’Espagne, qui avaient annoncé le 22 mai 2024 vouloir s’engager dans ce sens.

Paris estime en effet que les conditions ne sont pas réunies « à ce jour pour que cette décision ait un impact réel » sur le processus visant la solution à deux États, a réagi, le 22 mai dernier le chef de la diplomatie française auprès de l’AFP.

« Cette décision doit être utile, c’est-à-dire permettre une avancée décisive sur le plan politique », a souligné Stéphane SÉJOURNÉ dans une déclaration écrite. « Dans cette perspective, elle doit intervenir au bon moment pour qu’il y ait un avant et un après », a-t-il ajouté.

Cette volte-face lapidaire constitue une attitude politique en « clair-obscur » là où il faut de la clarté et du courage – et notamment celui de ne pas plaire à Israël ou/et aux USA – car la reconnaissance de la Palestine comme un Etat pleinement souverain n’a jamais été, précisément, plus opportune et nécessaire qu’aujourd’hui.

Sur ce point, la position du Nouveau Front Populaire a le mérite d’être plus claire et nette au moins pour nos concitoyens. En effet, dans son programme de « contrat de législature », dans le chapitre intitulé « L’urgence de la Paix », on peut lire, dans le 3ème paragraphe intitulé « Agir pour un cessez le feu immédiat à Gaza et pour une paix juste et durable » :

- « Reconnaître immédiatement l’Etat de Palestine aux côtés de l’Etat d’Israël sur la base des résolutions de l’ONU ». (Voir p. 6 ce programme imprimé en 22 pages)

V/ Les accords d’Oslo (1993) ou l’occasion de paix manquée

Les accords d’Oslo (1993) firent naître une immense espérance tant parmi les citoyens du monde, adeptes de la paix au Proche-Orient, qu’au sein même de la communauté internationale.

Ci-dessous la poignée de mains historique lors de la signature des accords d’Oslo sur la pelouse de la Maison-Blanche, le : encouragé par Bill CLINTON, Yasser ARAFAT tend la main vers Yitzhak RABIN, qui la saisit après une brève hésitation. Pour renforcer la symbolique, ils furent signés sur la même table que celle des accords de Camp David 15 ans plus tôt.

Ces accords résultèrent de discussions conduites en secret entre des négociateurs israéliens et palestiniens à Oslo, en Norvège, pour jeter les bases d’une résolution du conflit israélo-palestinien.

A/ Le contenu des accords d’Oslo

1/ La Déclaration de principes

La Déclaration de principes fut signée à Washington le 13 septembre 1993 par Yitzhak RABIN, Premier ministre israélien, Yasser ARAFAT, président du comité exécutif de l’OLP, et Bill CLINTON, président des États-Unis.

Elle visait à substituer à la violence un mode de négociations pour régler le problème et posait une base pour une autonomie palestinienne temporaire de 5 ans pour progresser vers la paix.

Les deux parties se donnaient pour objectif « notamment d’établir une autorité intérimaire autonome, le Conseil élu (le « Conseil »), pour les Palestiniens de Cisjordanie et de la bande de Gaza, pour une période transitoire n’excédant pas 5 ans, en vue d’un règlement permanent fondé sur les résolutions 242 (1967) et 338 (1973) du Conseil de sécurité » (déjà évoquées plus haut).

2/ Le processus d’Oslo

Le processus d’Oslo se concrétisa le 4 mai 1994, avec l’accord Gaza-Jéricho investissant la nouvelle Autorité nationale palestinienne de pouvoirs limités.

L’accord intérimaire sur la Cisjordanie et la bande de Gaza – ou « Accord de Taba » qui fut signé à Washington le 28 septembre 1995 – prévoyait en outre les premières élections du Conseil législatif palestinien et un découpage négocié des territoires palestiniens en trois zones où les contrôles israélien et palestinien devaient s’appliquer de façon différente, dans l’attente de l’aboutissement des négociations toujours en cours.

B/ L’échec des accords d’Oslo

Malheureusement, les accords d’Oslo, bien que soutenus par la communauté internationale, furent remis en cause par l’assassinat, en 1995, de Yitzhak RABIN par un fanatique extrémiste de droite israélien.

En effet, très rapidement, entre 1996 et 1999, les positions des israéliens et palestiniens se durcirent lorsque furent abordés les thèmes cruciaux du statut de Jérusalem, le problème des réfugiés palestiniens et celui de la lutte contre le terrorisme.

Les accords d’Oslo furent vite enterrés pour laisser la place aux positions les plus extrêmes qui s’exprimèrent dans les années qui suivirent lors de la multiplication des attentats menés par les mouvements palestiniens Hamas et Jihad islamique.

C/ Au lendemain d’Oslo

C’est ainsi que le processus d’Oslo ne put plus être relancé après 2000, à la suite du déclenchement de la seconde Intifada (septembre 2000-février 2005) et de l’activisme du Hamas rencontrant la droite extrémiste israélienne.

Ci-dessous, seconde Intifada

se traduisant ici par des affrontements

entre Palestiniens et militaires israéliens

à Ayosh, près de Ramallah, en 2000.

Israël ne cessa de dénoncer vigoureusement une campagne de terrorisme palestinien, tandis que les Palestiniens eux-mêmes décrivirent les émeutes et les affrontements comme une juste révolte contre l’occupation et la colonisation israéliennes.

Israël ne cessa de dénoncer vigoureusement une campagne de terrorisme palestinien, tandis que les Palestiniens eux-mêmes décrivirent les émeutes et les affrontements comme une juste révolte contre l’occupation et la colonisation israéliennes.

1/ Révolte et terrorisme palestiniens contre occupation et colonisation israéliennes

Entre avril 1993 et 2005, le Hamas organisa plusieurs dizaines d’attentats-suicides visant essentiellement des civils. Il déclara en avril 2006 renoncer à ce type d’actions, préférant tirer des roquettes Qassam et des missiles Grad sur des villes israéliennes dont Sdérot, Ashdod, Ashkelon et Beer-Sheva, proches de la bande de Gaza..

Avec la victoire du Hamas aux élections législatives de 2006 dans la bande de Gaza qu’il administre seul depuis juin 2007, après l’éviction de l’Autorité palestinienne à la suite d’une brève guerre civile, et faute d’élections depuis, le Hamas développe son action contre Israël de manière violente jusqu’au 7 octobre 2023, où il fut à l’origine de l’attaque coordonnée sanglante contre Israël qui conduisit aux représailles d’Israël dans la bande de Gaza.

2/ La situation politique aujourd’hui en Israël depuis fin 2022

Ci-dessous, après les dernières élections législatives de 2022, Benyamin NETANYAHOU redevient Premier Miniistre

Le 37ème gouvernement de l’État d’Israël est aussi le sixième gouvernement avec M. Netanyahou, à sa tête. Il s’est constitué à l’issue des élections législatives du 1er novembre 2022.

Il se compose d’une coalition composée initialement des six partis de droite et d’extrême droite suivants : Likoud, Judaïsme unifié de la Torah, Shas, le Parti sioniste religieux, Force juive et Noam.

Depuis fin 2022, en Israël, plusieurs ministères sont aux mains de figures de l’extrême droite du pays. Il s’agit de sionistes religieux qui encouragent la colonisation en Cisjordanie, exacerbant ainsi les tensions.

En effet, depuis les dernières élections législatives de novembre 2022, le gouvernement israélien est le plus à droite de toute l’histoire du pays. Le Premier ministre Benyamin NETANYAHOU, qui appartient au Likoud (parti de la droite classique), n’a pu revenir au pouvoir qu’à la faveur d’une coalition comprenant les 5 partis d’extrême droite précités [21].

Empêtré dans de nombreuses affaires de corruption, NETANYAHOU doit sa survie politique à ces partis avec lesquels il a accepté de gouverner. Parmi eux, deux figures, particulièrement inquiétantes pour la paix dans la région, ont obtenu des portefeuilles clés : d’une part, Bezalel SMOTRICH a hérité du ministère des Finances ; d’autre part, Itamar BEN-GVIR, a obtenu celui de la Sécurité intérieure.

Ci-dessous, Jérusalem (Israël), le 29 mars 2019. Panneau électoral affichant des portraits de politiciens d’extrême droite entourant le Premier ministre Benyamin Netanyahou. De g. à dr. : Itamar Ben Gvir, Bezalel Smotrich, Michael Ben Ari. © Thomas Coex/AFP

Dans cette coalition, à côté des ultraorthodoxes des partis Shas et Judaïsme unifié de la Torah, qui militent notamment pour l’exemption totale de service militaire pour les étudiants des écoles religieuses, SMOTRICH et BEN-GVIR sont des représentants de ce que l’on appelle le sionisme religieux . Homophobes, sexistes et racistes, ces deux personnalités israéliennes sont favorables à l’annexion de l’intégralité de la Palestine, de Gaza à la Cisjordanie en passant par Jérusalem-Est, et l’instauration d’un État théocratique intégralement soumis à la loi juive.

Ainsi, selon Samuel LACROIX, journaliste à Philosophie magazine, peu de temps avant l’attaque terroriste du 7 octobre 2023, Bezalel SMOTRICH, dirigeant du parti Mafdal-Sionisme religieux, n’avait pas hésité à déclarer, que « Le Hamas est notre chance ». Cet homme politique d’extrême droite considérerait, en effet, qu’un renforcement de l’entité islamiste radicale empêcherait la mise en œuvre de tout processus de paix, et rendrait ainsi impossible l’entente entre Israël et les Palestiniens en vue de la formation d’un État palestinien [21]

Quant à Itamar BEN-GVIR, selon la philosophe et sociologue franco-israélienne Eva ILLOUZ [22], il serait l’incarnation de la figure paradigmatique de ce qu’elle appelle un « fascisme juif » [23].

Le 9 juin dernier, la démission de Benny GANTZ ancien chef d’état-major et ministre du cabinet de guerre – qui était présenté comme le « centriste » de la coalition gouvernementale – suivie par celle de deux autres ministres de son parti, Gadi EISENKOR et Chili TROPPER [24] – a considérablement affaibli NÉTANYAHOU et modifié la cohésion de la coalition en place.

Pour autant, cela ne fait pas de GANTZ une colombe car il était, bien au contraire, partisan d’accentuer la pression sur GAZA avec un plan d’action plus musclé quant à la poursuite de la guerre contre le Hamas à GAZA. Les critiques de GANTZ portaient sur la gestion de la guerre par NÉTANYAHOU mais ne remettaient pas en cause sa stratégie visant à éradiquer le Hamas. Il était ainsi partisan de permettre à l’armée israélienne une grande latitude opérationnelle car, selon lui, le Premier ministre empêcherait Israël « d’avancer vers une réelle victoire. C’est pourquoi nous quittons aujourd’hui le gouvernement d’urgence avec le cœur lourd mais sans regret » [25].

Il n’était pas davantage favorable à un Etat palestinien indépendant, se bornant à évoquer une « entité palestinienne séparée ». En revanche, il se montrait plus disposé que le Premier ministre actuel à travailler avec les Américains, ce qui, a priori au moins, est assez paradoxal car les Américains sont pour une solution visant à réduire l’emprise militaire israélienne sur GAZA en recherchant une solution de « cessez le feu ». Depuis le début de la guerre, NÉTANYAHOU a fait la culbute dans les sondages tandis que GANTZ est passé devant lui. Ainsi, selon un récent sondage, publié le 30 mai 2024 (avant la démission de GANTZ) par le Pew Research, et relayé par Forward, seulement 41% d’Israéliens soutiennent NÉTANYAHOU tandis que 51% soutiennent Benny GANTZ [26].

Pour autant, et pour le moment au moins, le Premier ministre israélien ne semble pas vouloir prendre le risque d’être soumis à une trop forte pression des extrémistes religieux dans la conduite des opérations militaires dans la bande de Gaza. Aussi a-t-il préféré dissoudre, le 17 juin 2024, le cabinet de guerre afin d’empêcher l’arrivée au sein de ce cabinet de l’aile dure de la coalition après les démissions des ministres « centristes » Beny GANTZ et Gadi EISENKOT.

Le cabinet de guerre israélien – officiellement « gouvernement d’urgence et d’unité » – , avait été constitué le pour répondre à l’attaque du Hamas contre Israël.

Il était composé : du Premier ministre, Benyamin NETANYAHOU ; du ministre de la Défense, Yoav GALLANT [27], ancien militaire et Chef d’Etat-major de l’armée israélienne et membre du Likoud depuis 2019 ; d’un chef de camp officiel, Benny GANTZ, ancien Général de brigade, puis chef d’État-Major de l’armée israélienne, chef de la coalition centriste « Bleu et blanc » aux élections législatives d’avril 2019, de septembre 2019 et de 2020, ministre sans portefeuille dans le cabinet de guerre. Ce cabinet comprenait également, à titre d’observateurs, Gadi EIZENKOT (militaire et ancien Chef-d’Etat major) et Ron DERMER.

Rappelons que ce cabinet, composé essentiellement d’anciens militaires de l’armée israélienne, était autorisé à prendre des décisions concernant la guerre sans passer par la Knesset, le parlement israélien.

L’entré de l’extrême droite dans le cabinet de guerre aurait exacerbé les tensions tant en interne qu’avec la communauté internationale, dans l’ensemble assez critique sur les bombardements de Gaza.

3/ Après l’attaque du Hamas, l’offensive israélienne dans la bande de Gaza et la saisine de la CIJ pour génocide dénoncé par l’Afrique du Sud

Cette impasse d’une solution politique négociée a conduit à la situation actuelle dont le raid du 7 octobre 2023 du Hamas sur Israël a réveillé le conflit dormant avec, en riposte, les bombardements israéliens de la bande de Gaza qui en constituent aujourd’hui la plus tragique expression.

Ci- dessous, une carte des dix premiers jours de l’offensive israélienne dans la bande de Gaza (sources : Le Monde/New York Times)

Selon les rapports de l’ONU, l’offensive israélienne sur GAZA a détruit de grandes parties de l’enclave palestinienne, tué plus de 36 000 civils et entraîné des déplacements massifs de population. Le manque d’accès à l’aide humanitaire internationale est également à l’origine de la famine qui menace Gaza.

Cette situation explique que l’Afrique du Sud ait déposé le 29 décembre 2023 devant la CIJ – juridiction des Nations Unies chargée de régler les différends entre États – une plainte contre Israël l’accusant de violer la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide dans son assaut militaire à Gaza et, avant qu’elle ne statue sur le fond, demandant à la CIJ de prendre d’urgence une série de mesures conservatoires destinées à protéger la population civile de Gaza contre « un nouveau préjudice grave et irréparable » et de faire en sorte qu’Israël respecte les obligations qui lui incombent au titre de la Convention sur le génocide, c’est à dire prévenir et punir le génocide.

Nous aborderons ce point juridique dans un prochain article, la Cour Internationale de Justice – statuant sur les mesures d’urgence demandées par l’Afrique du Sud pour protéger la populatiion palestinienne de la bande de Gaza – ayant rendu son ordonnance le 26 janvier 2024 et ayant d’ailleurs rendu, depuis cette date, d’autres ordonnances.

Louis SAISI

Paris, le 24 juin 2024

NOTES

[1] Le 6 octobre 1973, l’armée égyptienne franchit le canal de Suez à la faveur de la fête juive du Yom Kippour, le Grand Pardon, pendant laquelle se recueillent beaucoup d’Israéliens. Avec pas moins de 1500 chars, 222 bombardiers et près de 300 000 hommes, elle prend à revers les troupes israéliennes qui stationnent dans le Sinaï depuis leur victoire triomphale de juin 1967. À leur tour, les alliés syriens de l’Égypte (100 000 hommes) lancent au même moment 3 divisions blindées et 1000 chars sur le plateau du Golan, également occupé par les Israéliens depuis 1967. En quatre jours, ils s’emparent du mont Hermon et de la ville de Qunaytra. (Voir Herodote Net : 6-24 octobre 1973 La guerre du Kippour).

[2] Sur cet aspect historique qui ne doit pas être occulté, voir Le Monde-Les décodeurs : « Israël-Palestine : un siècle de conflit en cartes et dates-clés », 14 octobre 2023.

[3] La condamnation, fin 1894, du capitaine Dreyfus, alsacien d’origine juive – accusé faussement d’avoir livré des documents secrets français à l’Empire allemand – peut être considérée comme un véritable complot militaro-politico-judiciaire. En effet, cette « affaire », au départ judiciaire, finit par revêtit la dimension d’une véritable affaire d’Etat qui déchira la société française, parfois même à l’intérieur d’une même famille.

[4] Charles ZORGBIBE : Theodor HERZL – L’aventurier de la terre promise, Ed. Tallandier, Paris, 200, 414 pages, notamment p. 60.

[5] Herodote.net : « 15 février 1896 Parution de L’État des Juifs » 15 février 2023.

[6] L’Histoire : « A Bâle, j’ai fondé l’État juif… », Richard MILLMAN, dans mensuel 212, daté juillet-août 1997.

[7] Gilbert ACHCAR : « La dualité du projet sioniste », in Le Monde Diplomatique, février-mars 2018 ; Gilbert ACHCAR, Professeur à l’École des études orientales et africaines (SOAS) de l’université de Londres, est l’auteur notamment de l’ouvrage Les Arabes et la Shoah. La guerre israélo-arabe des récits, Sindbad – Actes Sud, Arles, 2009

[8] Ce fut, en 1917, après la révolution bolchévik, le retrait de la Russie des accords précités entre la France et le Royaume-Uni qui ouvrit la porte au changement de statut de la Palestine. En effet, le 2 novembre 1917, Lord Balfour, secrétaire d’État aux Affaires étrangères, informait dans une lettre Lord Rothschild que le gouvernement de Sa Majesté s’engageait à appuyer le projet d’un « Foyer national juif » en Palestine. (cf. Rachad ANTONIUS : « Palestine-Israël : Moments structurants et droit international (1917-2015) », dans Guerres mondiales et conflits contemporains 2016/2 (N° 262), pages 107 à 128).

[9] Rachad ANTONIUS est Professeur associé au département de sociologie de l’UQAM. Il fut Professeur titulaire de sociologie à l’Université du Québec à Montréal jusqu’à sa retraite en décembre 2020. Il a une formation en sociologie (Ph.D., UQAM) et en mathématiques (M.Sc., Université du Manitoba). Il est également membre associé du CELAT – UQAM, Centre interuniversitaire d’études sur les lettres, les arts et les traditions. Ses recherches récentes ont porté sur la définition théorique des notions de minorités et de majorités, sur le conflit israélo-palestinien, sur les rapports à la terre et à l’eau dans l’agriculture libanaise, sur les minorités arabes au Québec et enfin sur certains aspects idéologiques dans l’islam politique. Des publications antérieures ont porté, sur la représentation des Arabes et des musulmans dans les médias québécois, sur les relations ethniques au Québec, sur le racisme et les discriminations, sur la mesure des inégalités, sur les conflits politiques au Proche-Orient, sur les sociétés arabes contemporaines et en particulier sur les révoltes arabes, sur les rapports État/société civile dans le monde arabe et sur la société rurale égyptienne. Il a travaillé avec des ONG de développement dans le monde arabe et a été consultant pour l’ONU, l’UNICEF, et d’autres agences internationales ou canadiennes.

[10] Rachad ANTONIUS, article op. cit.

[11] Ibid.

[12] Les Turcs firent la conquête de la totalité de l’Empire Mamelouk entre 1516 et début 1517 assujettissant la Palestine à leur domination pendant 4 siècles. La Palestine fut, comme les autres régions d’Orient, incorporée à l’Empire turc, avec sa division en provinces subissant elles-mêmes des remaniements sans toutefois que la Palestine n’en vienne à former une entité administrative distincte, partagée elle-même entre deux provinces rivales. La Palestine ne fut donc pendant longtemps qu’une expression géographique invoquée surtout par les écrivains occidentaux et dont les contours n’étaient pas précisément pas déterminés. Il faudra attendre la fin du 19e siècle et le début du 20e siècles pour voir la naissance d’une entité palestinienne. Le long de la vallée du Jourdain fut établie une limite administrative séparant la province de Damas de celle de Beyrouth. Ainsi se dessina une limite orientale. La région autonome du Mont Liban fixa celle du Nord. Enfin, en 1907, la frontière avec l’Egypte, passée sous le contrôle britannique, fut fixée internationalement.

[13] Il s’agit du dépeçage de l’Empire ottoman entre le Royaume-Uni et la France avec des zones d’administration directe et des zones d’influence. Oubliant ses promesses antérieures d’indépendance faites au porte-parole de la nation arabe, le chérif Hussein, le Royaume-Uni conclut un accord avec la France pour morceler le Moyen-Orient en 5 zones, chacun de ces deux pays se réservant une zone « d’administration directe » et une zone « d’influence» ; à ces quatre zones s’ajoutait une cinquième, la Palestine, censée devenir une zone internationale. De tels accords n’expriment rien d’autre qu’une domination coloniale par laquelle deux pays s’entendent pour exercer géographiquement une action déterminante et durable sur les peuples d’une région étrangère.

[14] A la Chambre des Lords le mandat donné par la SDN au Royaume-Uni fut critiqué et dénoncé comme contraire aux engagements que les britanniques avaient pris envers le peuple de la Palestine. C’est ainsi que lord ISLINGTON soumit une proposition de rejet au motif que le Mandat pour la Palestine, dans sa forme présente, est inacceptable pour la Chambre, parce qu’il viole directement les engagements pris par le Gouvernement de Sa Majesté envers le peuple de la Palestine dans la Déclaration d’octobre 1915 et, à nouveau dans celle de novembre 1918, et qu’il est, dans sa forme présente, contraire aux sentiments et aux vœux exprimés par la grande majorité de la population de la Palestine ; Que, conséquemment, son acceptation par le Conseil de la Ligue des Nations devrait être reportée jusqu’à ce que des modifications y soient apportées de manière à le rendre conforme aux promesses faites par le Gouvernement de Sa Majesté. (cf. Rachad ANTONIUS, op. cit).

[15] Palestine Royal Commission, Notes of Evidence, 12 March 1937 : Churchill Papers : 2/317, cité par Martin Gilbert, op. cit., p. 30.

[16] F/HistoirE, Figaro Archives, 1948 : l’écrivain Arthur Koestler raconte l’exode des Palestiniens d’Israël (lefigaro.fr)

[17] Herodote.net : « David Ben Gourion (1886 – 1973) : Les fondements de l’État d’Israël » (2/2), 23 octobre 2023.

[18] Cette attaque produisit un séisme politique majeur au sein de la société israélienne et de sa classe politique mettant en cause l’incapacité des services secrets israéliens à anticiper l’attaque, ce qui se traduisit également par la démission de la Première ministre Golda MEIR.

[19] La Résolution 338 (1973) est une résolution du Conseil de sécurité des Nations unies, adoptée par le Conseil au cours de sa 1 747e séance, le 22 octobre 1973 par quatorze voix contre zéro (la Chine n’a pas participé au vote), après le déclenchement de la guerre du KIPPOUR.

[20] François DUBUISSON : « La définition du « terrorisme » : débats, enjeux et fonctions dans le discours juridique », dans Confluences Méditerranée 2017/3 (N° 102), pages 29 à 45.

[21 Samuel LACROIX, Proche-Orient « Quelle est l’idéologie de l’extrême droite israélienne ? », in Philosophie Magazine, publié le 20 octobre 2023.

[22] Eva ILLOUZ, née le 30 avril 1961 à Fès au Maroc, est une sociologue et universitaire franco-israélienne spécialisée dans la sociologie des sentiments et de la culture. Elle est directrice d’études à l’École des hautes études en sciences sociales (EHESS).

[23] Eva ILLOUZ : « La troisième force politique en Israël représente ce que l’on est bien obligé d’appeler, à contrecœur, un “fascisme juif” », in Le Monde, 15 novembre 2022.

[24] Cf. Courrier international N° 1754 du 13 au 19 juin 2024, Moen-Orient . Israël : « Benny GANTZ pourrait-il renverser Nétanyahou ? », pp. 24 et 26..

[25] Courrier international précité.

[26 Ibid.