Conseil d’Etat, droit d’asile et apologie du terrorisme : le contrôle juridictionnel des conditions du retrait du droit d’asile

Conseil d’Etat, droit d’asile et apologie du terrorisme : le contrôle juridictionnel des conditions du retrait du droit d’asile

par Louis SAISI

SOMMAIRE

Introduction et détermination du champ de l’étude

Prolégomènes

I/ Le droit d’asile, son histoire et le contexte juridique de sa mise en œuvre en France

A/ Bref aperçu de l’histoire du droit d’asile

B/ Les textes applicables

1/ Les conventions internationales relatives au statut des réfugiés

2/ Les législations nationales

3/ Les textes européens

C/ L’instruction d’une demande de droit d’asile en France par l’OFPRA

1/ L’évolution de l’OFPRA, de sa création à 2009

2/ Le rôle administratif de l’OFPRA, autorité indépendante

3/ La décision de l’OFPRA sur une demande d’asile

4) La juridictionnalisation accrue des recours portés contre les décisions de l’OFPRA : de la Commission des recours des réfugiés à la création de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA)

II/ Le contrôle juridictionnel des décisions de l’OFPRA en matière de refus de l’asile ou de retrait de ce droit

A/ La décision de la CNDA

B/ l’arrêt du Conseil d’Etat du 12 février 2021

1/ Le problème juridique soulevé

2/ L’argumentation du Conseil d’Etat et le contenu de sa décision

III/ Discussion de l’arrêt du Conseil d’Etat du 12 février 2021 sur le statut de réfugié

A/ Les causes du retrait du statut de réfugié : apologie du terrorisme ou actes de terrorisme ?

B/ L’arrêt de la Grande chambre de la CJUE du 14 mai 2019

1 / Rappel du contexte de la question préjudicielle et contenu de celle-ci

2/ Le précédent juridictionnel du 7 juillet 1989 (Cour européenne des droits de l’Homme)

3/ La réception par la Cour de justice de l’Union européenne de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme

C/ La portée de l’arrêt du 14 mai 2019 de la Cour de Justice de l’Union européenne

1/ Critiques

2/ L’absence d’un vide juridique pour les réfugiés « exclus » mais non expulsables

Conclusions

——

Dans un arrêt N° 431239 du 12 février 2021 – rendu par les 2ème et 7ème chambres réunies -, le Conseil d’Etat [1] s’est prononcé en cassation sur un pourvoi formé contre la décision N° 18042277 du 2 avril 2019 par laquelle la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) avait annulé une décision du 20 février 2017 du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) mettant fin au statut de réfugié de M. C… A… en application du 2° de l’article L. 711-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA [2]). S’en est suivie, dans certains milieux politiques, une vigoureuse critique, à forte charge émotive, de cette décision du Conseil d’Etat, contestation qui s’appuyait notamment sur le fait que le requérant – bénéficiaire de l’asile politique – s’était rendu coupable d’une apologie publique d’un acte de terrorisme pour laquelle il avait d’ailleurs été condamné par le tribunal correctionnel de Nice.

Dans un arrêt N° 431239 du 12 février 2021 – rendu par les 2ème et 7ème chambres réunies -, le Conseil d’Etat [1] s’est prononcé en cassation sur un pourvoi formé contre la décision N° 18042277 du 2 avril 2019 par laquelle la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) avait annulé une décision du 20 février 2017 du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) mettant fin au statut de réfugié de M. C… A… en application du 2° de l’article L. 711-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA [2]). S’en est suivie, dans certains milieux politiques, une vigoureuse critique, à forte charge émotive, de cette décision du Conseil d’Etat, contestation qui s’appuyait notamment sur le fait que le requérant – bénéficiaire de l’asile politique – s’était rendu coupable d’une apologie publique d’un acte de terrorisme pour laquelle il avait d’ailleurs été condamné par le tribunal correctionnel de Nice.

Or le droit d’asile s’adossant à un ensemble complexe et parfois très subtil de textes (nationaux et internationaux, cf. infra), il est donc indispensable, au préalable, si l’on veut appréhender, sur le plan du droit, la pertinence – ou non – de cette solution du Conseil d’Etat, de savoir de quoi l’on parle et donc de donner au moins un aperçu cavalier de l’histoire du droit d’asile, de son statut constitutionnel en France ainsi que de l’éventail des textes qui lui sont applicables aujourd’hui.

Dans des Prolégomènes, nous nous pencherons sur la naissance du droit d’asile en France et sur la valeur juridique de ce droit dans la hiérarchie des normes de notre droit public.

Nous aborderons ensuite dans une première partie : Le droit d’asile et le contexte juridique de sa mise en œuvre en France (I). Nous y analyserons les divers textes applicables : conventions internationales relatives aux réfugiés, législations nationales (en France, CESEDA), textes européens (notamment Directive N° 2011/95/UE du 13 décembre 2011) jusqu’à l’instruction, en France, par l’OFPRA, d’une demande de droit d’asile.

Dans une seconde partie, nous étudierons le contrôle juridictionnel portant sur les décisions rendues par l’OFPRA en matière de refus de l’asile ou de retrait de ce droit (II). Sous cet angle la création de la Cour Nationale du Droit d’Asile (CNDA), en 2007 – à partir de la Commission des recours des réfugiés (prévu par la loi N° 52-893 du 25 juillet 1952 portant création d’un office français de protection des refugies apatrides [3] qui était jusqu’alors rattachée à cet organisme) – va dans le sens d’une plus grande juridictionnalisation de la procédure de recours ainsi que de l’indépendance de l’institution nouvelle. Le recours en cassation contre les décisions de la CNDA devant le Conseil d’Etat renforce la juridictionnalisation de l’ensemble du dispositif spécial autour du droit d’asile.

C’est au cœur de cette seconde partie que dans l’affaire jugée par le Conseil d’Etat le 12 février 2021 nous analyserons l’argumentation du Conseil d’Etat et le contenu de sa décision.

Dans une troisième partie nous aborderons la Discussion de l’arrêt du Conseil d’Etat du 12 février 2021 sur le statut de réfugié (III). Nous verrons que cet arrêt du Conseil d’Etat du 12 février 2021 s’insère dans l’ensemble complexe et sensible du domaine du droit d’asile car, comme le rappelle le Conseil d’Etat, l’article L. 711-6 du CESEDA a été « pris pour la transposition des dispositions du § 4 l’article 14 de la directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 ». Il n’est donc pas indifférent de connaître la lecture qui est faite de cette directive à travers le filtre de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne, et plus précisément à travers l’arrêt de la Grande chambre de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) du 14 mai 2019 [4] qui, elle-même, s’appuie sur le précédent juridictionnel de l’affaire SOERING C. ROYAUME-UNI, tranchée par la Cour européenne des droits de l’’Homme le 7 juillet 1989 interdisant l’extradition vers un pays étranger d’une personne susceptible d’y être victime de torture.

Il nous paraît important de souligner que dans son arrêt du 14 mai 2019 la Cour de justice de l’Union européenne réceptionne l’arrêt du 7 juillet 1989 de la Cour européenne des droits de l’Homme dont elle s’efforce d’appliquer la philosophie de sa décision à la matière du droit d’asile.

Enfin il conviendra d’appréhender de manière critique la portée de cet arrêt du 14 mai 2019 de la Cour de justice européenne.

Dans de brèves conclusions nous essaierons de tirer les enseignements de l’arrêt du 14 mai 2019 de la Cour de justice de l’Union européenne ainsi que de l’arrêt du Conseil d’Etat du 12 février 2021.

À travers la Directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 se manifeste incontestablement l’autonomie du droit européen par rapport à la Convention de Genève de 1951.

En revenant vers la décision du Conseil d’Etat du 12 février 2021 nous rappellerons que cet arrêt, loin de constituer une curiosité juridique, trouve sa force de vérité légale dans le droit français codifié dans le CESEDA qui plonge ses racines dans la matrice du droit européen.

Prolégomènes

Le droit d’asile a une longue histoire dans notre propre pays et, dans son expression la plus moderne, il doit être rattaché au 18ème siècle, ce siècle des lumières qui fut un siècle amoureux de la cause de la liberté : il tendait déjà la main aux étrangers qui se battaient pour elle.

En effet, il y a toujours eu un lien, en France, entre le sort réservé aux étrangers par rapport à leur accueil sur le territoire national, et surtout l’accès à la nationalité française, et le droit d’asile.

On l’oublie trop souvent, mais la Constitution montagnarde du 24 juin 1793 de l’an I de la République, malgré la période conflictuelle dans laquelle se trouvait alors la France face au reste de l’Europe coalisée des monarchies de droit divin, loin d’être craintive et xénophobe, était accueillante pour les étrangers. C’est d’ailleurs elle qui, dans son article 4 relatif à la citoyenneté, inventa le droit du sol quant à la manière d’accéder à la nationalité française :

Article 4 : « – Tout homme né et domicilié en France, âgé de vingt et un ans accomplis ; – Tout étranger âgé de vingt-et-un an accomplis, qui, domicilié en France depuis une année – Y vit de son travail – Ou acquiert une propriété – Ou épouse une Française – Ou adopte un enfant – Ou nourrit un vieillard ; Tout étranger enfin, qui sera jugé par le Corps législatif avoir bien mérité de l’humanité – Est admis à l’exercice des Droits de citoyen français. » [5]

Quant au droit d’asile, il fut également reconnu par le même texte constitutionnel qui stipulait dans son article 120 :

« Il (= le peuple français) donne asile aux étrangers bannis de leur patrie pour la cause de la liberté. – Il le refuse aux tyrans. » [6]

Aujourd’hui, le droit d’asile est affirmé dans la Constitution française du 4 octobre 1958 qui, dans son Préambule, a intégré le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 dont l’alinéa 4 dispose très explicitement que « Tout homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté a droit d’asile sur les territoires de la République ».

Quant à la valeur juridique de cette disposition, dans sa décision N° 93-325 du 13 août 1993 [7], le Conseil constitutionnel a reconnu au droit d’asile une valeur constitutionnelle résultant notamment de son 84ème considérant :

« 84. Considérant que le respect du droit d’asile, principe de valeur constitutionnelle, implique d’une manière générale que l’étranger qui se réclame de ce droit soit autorisé à demeurer provisoirement sur le territoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande ; que sous réserve de la conciliation de cette exigence avec la sauvegarde de l’ordre public, l’admission au séjour qui lui est ainsi nécessairement consentie doit lui permettre d’exercer effectivement les droits de la défense qui constituent pour toutes les personnes, qu’elles soient de nationalité française, de nationalité étrangère ou apatrides, un droit fondamental à caractère constitutionnel ».

Néanmoins, dans cette même décision, le Conseil constitutionnel estime « qu’aucun principe non plus qu’aucune règle de valeur constitutionnelle n’assure aux étrangers des droits de caractère général et absolu d’accès et de séjour sur le territoire national. » (2ème considérant) et il renvoie au législateur le soin de déterminer les règles applicables en la matière, sous réserve de « respecter les libertés et droits fondamentaux de valeur constitutionnelle reconnus à tous ceux qui résident sur le territoire de la République » devant néanmoins être « conciliés avec la sauvegarde de l’ordre public qui constitue un objectif de valeur constitutionnelle ». (3ème considérant).

I/ Le droit d’asile, son histoire et le contexte juridique de sa mise en œuvre en France

Malgré la place centrale du 18ème siècle dans l’émergence du droit d’asile moderne, ce droit ne fut pas pour autant une création ex nihilo du siècle des lumières. En effet, avant même d’être revendiqué, sous la Révolution française, comme une prérogative étatique rattachée à la cause de la liberté, le droit d’asile a subi des mutations successives (A).

Au lendemain du second conflit mondial, le droit d’asile a fait l’objet de nombreux textes tant internationaux (Convention de Genève et Protocole de New-York, Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne) que nationaux (CESEDA en France) (B)

En France, un organisme spécialisé – Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides (OFPRA) – a été créé pour répondre aux demandes d’asile sur notre sol (C).

A/ Bref aperçu de l’histoire du droit d’asile

Le terme « asile » a une origine religieuse car il a d’abord été directement lié aux pratiques religieuses de l’Antiquité grecque [8]. Le mot « asile », qui vient du grec « asulon », désignait vers le Ve siècle avant JC, un sanctuaire, un lieu à caractère religieux, inviolable. Le principe était ainsi appliqué dans un cadre religieux : le réfugié, alors placé sous la protection des dieux, devenait inaccessible aux vengeances, dans des lieux divins respectés par tous.

L’asile était alors appliqué très largement, sans distinction de statut social ou de crimes commis (ce qui englobait même les assassinats de droit commun). Ainsi, sur l’île de Paros, le temple de Poséidon accueillait les personnes poursuivies par leurs ennemis [9].

En Occident, la chrétienté prit ensuite le relais.

Dans cette matière comme dans d’autres, intégrant l’héritage grec, SAINT-AUGUSTIN, au début du Ve siècle, défendit la pratique de l’asile et rappela qu’il devait profiter à tous : « justes et injustes », « bons et méchants », « innocents et coupables ».

C’est sous le nom d’ »immunité » que le concile d’Orléans, réuni par CLOVIS en 511, devait à son tour consacrer l’asile qui ne pouvait être invoqué que dans les lieux d’asile consacrés au divin.

Mais, même dans ce cadre étroit, il n’était pas considéré comme absolu car l’asile n’était pas appréhendé comme un droit de nature divine et il ne cessa de faire l’objet de limitations, à l’initiative des autorités temporelles ou même religieuses. Ainsi, au XIIIe siècle, les décrétales d’Innocent III et de Grégoire IX excluaient de l’asile de nombreuses catégories de personnes, parmi lesquelles les juifs et les hérétiques.

Ci-dessous, copie du préambule et des articles

toujours appliqués de l’ordonnance

de Villers-Cotterêts.

Très vite, en France, la montée d’une monarchie puissante rendit celle-ci ombrageuse par rapport à la pratique religieuse de l’asile, qui était vécue comme un obstacle à l’exercice du pouvoir absolu du Monarque : celui-ci n’était guère disposé à partager cette prérogative avec l’Église, ni à supporter ses incursions dans le domaine de la justice qu’il considérait comme le sien propre. C’est ce que confirma l’ordonnance dite de Villers-Cotterêts, édictée sous le roi François 1er en 1539. Cette ordonnance, qui fut à l’origine de la langue française et de la fondation de l’état civil français, supprima l’usage du droit d’asile par l’Église, car dans le Royaume de France, cette prérogative devait revenir à l’Etat.

Très vite, en France, la montée d’une monarchie puissante rendit celle-ci ombrageuse par rapport à la pratique religieuse de l’asile, qui était vécue comme un obstacle à l’exercice du pouvoir absolu du Monarque : celui-ci n’était guère disposé à partager cette prérogative avec l’Église, ni à supporter ses incursions dans le domaine de la justice qu’il considérait comme le sien propre. C’est ce que confirma l’ordonnance dite de Villers-Cotterêts, édictée sous le roi François 1er en 1539. Cette ordonnance, qui fut à l’origine de la langue française et de la fondation de l’état civil français, supprima l’usage du droit d’asile par l’Église, car dans le Royaume de France, cette prérogative devait revenir à l’Etat.

Ainsi, vers le 16ème siècle naquit la territorialisation du droit d’asile comme attaché à un Etat. Le concept d’asile devint séculier : l’asile n’était plus lié à un lieu sacré, mais à un territoire, gouverné par un souverain. Ce concept d’asile, devenu laïc, allait se trouver renforcé avec les guerres de religion.

Mais, comme nous l’avons souligné plus haut, il fallut attendre la grande Révolution française, pour qu’apparaisse la première référence juridique au « droit d’asile » dans sa forme actuelle. C’est l’idée d’une France, terre d’asile, et patrie des Droits de l’Homme, qui constitue sans doute la date la plus marquante de l’émergence d’un droit d’asile. Il n’est pas sans intérêt également de rappeler que dès l’époque révolutionnaire, les étrangers accueillis par la France pouvaient se faire élire comme députés de la Nation, tel l’Anglais Thomas PAINE [10] ardent partisan de l’indépendance des treize colonies américaines.

Aujourd’hui, le droit d’asile est devenu un droit universel fondamental comme le stipule le § 1 de l’article 14 de la Déclaration universelle des Droits de l’Homme :

« 1. Devant la persécution, toute personne a le droit de chercher asile et de bénéficier de l’asile en d’autres pays. ».

B/ Les textes applicables

Ils sont nombreux et d’importance inégale.

1/ Les conventions internationales relatives aux réfugiés

Ci-dessous, signature de la Convention de Genève

du 28 juillet 1951 sur les réfugiés

Au sommet :

- La Convention de Genève du 28 juillet 1951 sur les réfugiés, notamment section A de l’article premier.

Article premier Définition du terme « réfugié »

« A. Aux fins de la présente convention, le terme « réfugié » s’appliquera à toute personne :

(1) Qui a été considérée comme réfugiée en application des arrangements du 12 mai 1926 et du 30 juin 1928, ou en application des conventions du 28 octobre 1933 et du 10 février 1938 et du protocole du 14 septembre 1939, ou encore en application de la Constitution de l’Organisation internationale pour les réfugiés ;

Les décisions de non-éligibilité prises par l’Organisation internationale pour les réfugiés pendant la durée de son mandat ne font pas obstacle à ce que la qualité de réfugié soit accordée à des personnes qui remplissent les conditions prévues au paragraphe 2 de la présente section ;

(2) Qui, par suite d’événements survenus avant le 1er janvier 1951 et craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner. Dans le cas d’une personne qui a plus d’une nationalité, l’expression « du pays dont elle a la nationalité » vise chacun des pays dont cette personne a la nationalité. Ne sera pas considérée comme privée de la protection du pays dont elle a la nationalité, toute personne qui, sans raison valable fondée sur une crainte justifiée, ne s’est pas réclamée de la protection de l’un des pays dont elle a la nationalité. »

Malgré ses immenses mérites, la Convention de Genève était enfermée dans des limites de temps (et en même temps d’espace) car elle s’efforçait de tirer les conséquences des mouvements de population, essentiellement à l’intérieur de l’espace européen, à la suite des deux conflits mondiaux qui conduisaient ces populations à fuir les persécutions politiques dont elles étaient l’objet.

- Le protocole de New-York du 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés

Le protocole – conclu à New York le 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugié – élargit le champ d’application de la Convention de Genève car après la décolonisation intervenue dans les années soixante et l’émergence de nouveaux États indépendants dans les continents africain et asiatique, de nouvelles catégories de réfugiés apparaissent partout dans le monde [11] et ont besoin de la même protection que celle qu’accordait la Convention de Genève aux victimes d’évènements antérieurs au 1er janvier 1951.

Le protocole – conclu à New York le 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugié – élargit le champ d’application de la Convention de Genève car après la décolonisation intervenue dans les années soixante et l’émergence de nouveaux États indépendants dans les continents africain et asiatique, de nouvelles catégories de réfugiés apparaissent partout dans le monde [11] et ont besoin de la même protection que celle qu’accordait la Convention de Genève aux victimes d’évènements antérieurs au 1er janvier 1951.

Il n’est donc plus tenu compte de la date limite du 1er janvier 1951, pour que s’applique à tous les demandeurs d’asile politique la définition de « réfugié » donnée dans la Convention de Genève.

Cela ressort du dispositif de l’article 1er du Protocole de New-York :

« Art. I Disposition générale

- Les États parties au présent Protocole s’engagent à appliquer aux réfugiés, tels qu’ils sont définis ci-après, les articles 2 à 34 inclus de la Convention.

- Aux fins du présent Protocole, le terme « réfugié », sauf en ce qui concerne l’application du paragraphe 3 du présent article, s’entend de toute personne répondant à la définition donnée à l’article premier de la Convention comme si les mots «par suite d’événements survenus avant le 1er janvier 1951 et…» et les mots «… à la suite de tels événements» ne figuraient pas au paragraphe 2 de la section A de l’article premier.

- Le présent Protocole sera appliqué par les États qui y sont parties sans aucune limitation géographique ; toutefois, les déclarations déjà faites, en vertu de l’alinéa a du paragraphe 1 de la section B de l’article premier de la Convention par des États déjà parties à celle-ci, s’appliqueront aussi sous le régime du présent Protocole, à moins que les obligations de l’Etat déclarant n’aient été étendues conformément au paragraphe 2 de la section B de l’article premier de la Convention.»

Aujourd’hui, depuis la fin de la guerre froide, des tensions interethniques latentes, souvent exploitées par des politiciens populistes, ont éclaté en conflits et en troubles. Des communautés qui cohabitaient depuis des générations ont été séparées et des millions de personnes ont été déplacées, que ce soit en ex-Yougoslavie, dans le Caucase, en Afghanistan et, en Afrique de l’Est, dans la région des Grands Lacs [12]. Le fait de prendre délibérément pour cible des civils et de provoquer leur fuite ne représente pas seulement une méthode de guerre mais est devenu l’objectif même du conflit. Très clairement, ces déplacements forcés sont motivés par des raisons qui relèvent sans conteste de la définition du réfugié telle qu’elle résulte de la Convention. Pourtant, dans certaines régions, les États ont souvent eu des difficultés à l’admettre dès le début de la crise et ont préféré élaborer des réponses ad hoc et discrétionnaires.

La xénophobie et l’intolérance envers les étrangers, et en particulier envers les réfugiés et les demandeurs d’asile, se sont également développées au cours des dernières années et cela constitue un problème majeur. Certains médias et politiciens semblent être de plus en plus enclins à tirer profit de cette situation dans leur propre intérêt. En outre, depuis les attaques du 11 septembre 2001 aux États-Unis, les questions de sécurité dominent le débat, y compris en matière de migration, et ont parfois occulté les intérêts légitimes des personnes en quête de protection. Un certain nombre d’États ont, par exemple, réformé leur dispositif d’asile sous un angle sécuritaire et ont, à cette occasion, durci les procédures et introduit des modifications significatives, en élargissant notamment les motifs de détention ou en réexaminant les demandes dans le but de détecter des menaces potentielles à la sécurité. Dans certains cas, le contexte de l’après 11 septembre a été utilisé pour élargir le champ des mesures prévues dans la Convention de 1951 concernant la possibilité d’exclure des réfugiés du statut de réfugié et/ou de les expulser. Le degré de collaboration entre les autorités responsables de l’immigration et de l’asile et les services de renseignements et de lutte contre la criminalité s’est également intensifié.

2/ Les législations nationales

En France, il s’agit principalement du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA)

Ce sont essentiellement les dispositions de ce Code relatives à la qualité de réfugié, et notamment les articles L. 711-1 et L. 712-2 qui se réfèrent à la Convention de Genève du 28 juillet 1951 :

Ce sont essentiellement les dispositions de ce Code relatives à la qualité de réfugié, et notamment les articles L. 711-1 et L. 712-2 qui se réfèrent à la Convention de Genève du 28 juillet 1951 :

« Article L. 711-1 : La qualité de réfugié est reconnue à toute personne persécutée en raison de son action en faveur de la liberté ainsi qu’à toute personne sur laquelle le Haut-commissariat des Nations-Unies pour les réfugiés exerce son mandat aux termes des articles 6 et 7 de son statut tel qu’adopté par l’Assemblée générale des Nations unies le 14 décembre 1950 ou qui répond aux définitions de l’article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés. Ces personnes sont régies par les dispositions applicables aux réfugiés en vertu de la convention de Genève susmentionnée. »

« Article L. 711-2 : Les actes de persécution et les motifs de persécution, au sens de la section A de l’article 1er de la convention de Genève, du 28 juillet 1951, relative au statut des réfugiés, sont appréciés dans les conditions prévues aux paragraphes 1 et 2 de l’article 9 et au paragraphe 1 de l’article 10 de la directive 2011/95/ UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection. S’agissant des motifs de persécution, les aspects liés au sexe, à l’identité de genre et à l’orientation sexuelle sont dûment pris en considération aux fins de la reconnaissance de l’appartenance à un certain groupe social ou de l’identification d’une caractéristique d’un tel groupe. (Nouvelle rédaction applicable aux demandes déposées postérieurement au 1 er janvier 2019) Pour que la qualité de réfugié soit reconnue, il doit exister un lien entre l’un des motifs de persécution et les actes de persécution ou l’absence de protection contre de tels actes. Lorsque l’autorité compétente évalue si un demandeur craint avec raison d’être persécuté, il est indifférent que celui-ci possède effectivement les caractéristiques liées au motif de persécution ou que ces caractéristiques lui soient seulement attribuées par l’auteur des persécutions. »

Mais à côté de la protection qu’assure le statut de réfugié, la France a créé, depuis une vingtaine d’année, une protection dite « subsidiaire » pour les personnes qui ne rentrent pas dans les motifs de la Convention de Genève. Il en est ainsi, par exemple, de femmes battues, martyrisées, mutilées, victimes de sévices sexuels ou exposées à un projet de mariage forcé ou de personnes qui, étant parties à un conflit foncier, sont menacées par une personne puissante sans pouvoir, dans tous ces cas, bénéficier de la protection de leur Etat et donc contraintes de fuir et de quitter leur pays pour sauver leur vie ou/et leur liberté.

Il existe ainsi des affaires de vendettas au KOSOVO, ou en ALBANIE, ou des conflits d’héritage en GUINÉE dans lesquels le demandeur d’une « protection subsidiaire » risque d’être persécuté par des membres de sa famille qui veulent s’accaparer l’héritage.

L’idée d’une telle protection, née en France, visait à protéger des personnes civiles qui étaient persécutés par des milices privées dans leur pays d’origine, notamment par le groupe islamique armé (GIA) pendant les années noires que connut l’Algérie (1991-2002) [13].

La protection subsidiaire fut introduite en France par la loi du 10 décembre 2003 relative au droit d’asile. Une carte de séjour pluriannuelle était délivrée aux bénéficiaires de la protection subsidiaire et aux membres de leur famille. Elle était d »une durée maximale de quatre ans et délivrée, dès sa première admission au séjour. Les bénéficiaires de la protection subsidiaire étaient placés sous la protection juridique et administrative de l’OFPRA.

Le CESEDA consacre cette protection subsidiaire dans son article L712-1 qui stipule :

« Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’elle courrait dans son pays un risque réel de subir l’une des atteintes graves suivantes :

a) La peine de mort ou une exécution ;

b) La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;

c) S’agissant d’un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d’une violence qui peut s’étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d’une situation de conflit armé interne ou international. »

3/ Les textes européens

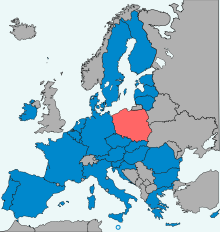

- Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne

Ci-dessous, les Etats parties à la Charte

des droits fondamentaux de l’Union

européenne (7 décembre 2000)

La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne [14], parfois appelée « charte européenne des droits fondamentaux », est une déclaration des droits fondamentaux adoptée le 7 décembre 2000 par l’Union européenne dont l’article 18 portant sur le « droit d’asile », est ainsi libellé :

La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne [14], parfois appelée « charte européenne des droits fondamentaux », est une déclaration des droits fondamentaux adoptée le 7 décembre 2000 par l’Union européenne dont l’article 18 portant sur le « droit d’asile », est ainsi libellé :

Article 18 : « Le droit d’asile est garanti dans le respect des règles de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole du 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés et conformément au traité instituant la Communauté européenne. »

Le traité de Lisbonne de 2007 fait mention de la Charte à l’article 6 du TUE et lui donne une valeur juridiquement contraignante (la charte disposant dès lors de la même valeur juridique que les traités).

- Le Traité de Lisbonne [15] (signé le 13 décembre 2007 dans la capitale portugaise et entré en vigueur le 1er décembre 2009)

Au niveau de son objectif affiché, l’Union européenne a opté pour une politique commune en matière d’asile.

Le traité de Lisbonne, entré en vigueur le 1er décembre 2009, a changé la donne en modifiant les mesures en matière d’asile, qui sont passées de l’établissement de normes minimales à la création d’un système commun comportant un statut et des procédures uniformes.

Ainsi l’article 67 § 2 du Traité FUE dispose :

« 2. Elle (= l’Union) assure l’absence de contrôles des personnes aux frontières intérieures et développe une politique commune en matière d’asile, d’immigration et de contrôle des frontières extérieures qui est fondée sur la solidarité entre États membres et qui est équitable à l’égard des ressortissants des pays tiers. Aux fins du présent titre, les apatrides sont assimilés aux ressortissants des pays tiers. »

Cette politique – qui vise à offrir un statut approprié à tout ressortissant d’un pays tiers nécessitant une protection internationale et à assurer le respect du principe de non-refoulement – doit être cohérente avec la convention de Genève relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 et son protocole du 31 janvier 1967, comme cela résulte de L’article 78 du Traité sur le fonctionnement de l’UE qui stipule :

« 1. L’Union développe une politique commune en matière d’asile, de protection subsidiaire et de protection temporaire visant à offrir un statut approprié à tout ressortissant d’un pays tiers nécessitant une protection internationale et à assurer le respect du principe de non-refoulement. Cette politique doit être conforme à la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et au protocole du 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés, ainsi qu’aux autres traités pertinents.

« 2. Aux fins du paragraphe 1, le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, adoptent les mesures relatives à un système européen commun d’asile comportant :

a) un statut uniforme d’asile en faveur de ressortissants de pays tiers, valable dans toute l’Union ;

b) un statut uniforme de protection subsidiaire pour les ressortissants des pays tiers qui, sans obtenir l’asile européen, ont besoin d’une protection internationale ;

c) un système commun visant, en cas d’afflux massif, une protection temporaire des personnes déplacées ;

d) des procédures communes pour l’octroi et le retrait du statut uniforme d’asile ou de protection subsidiaire ;

e) des critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile ou de protection subsidiaire ;

f) des normes concernant les conditions d’accueil des demandeurs d’asile ou de protection subsidiaire ;

g) le partenariat et la coopération avec des pays tiers pour gérer les flux de personnes demandant l’asile ou une protection subsidiaire ou temporaire. »

Mais l’union prévoit dans un § 3 du même article l’hypothèse d’un afflux massif de demandeurs d’asile et la nécessité d’adopter alors des mesures provisoires.

« 3. Au cas où un ou plusieurs États membres se trouvent dans une situation d’urgence caractérisée par un afflux soudain de ressortissants de pays tiers, le Conseil, sur proposition de la Commission, peut adopter des mesures provisoires au profit du ou des États membres concernés. Il statue après consultation du Parlement européen. »

L’article 80 du Traité sur le FUE porte sur la mise en œuvre de nouveaux mécanismes de solidarité en matière de politiques européennes du droit d’asile et d’immigration :

Article 80 : « Les politiques de l’Union visées au présent chapitre et leur mise en œuvre sont régies par le principe de solidarité et de partage équitable de responsabilités entre les États membres, y compris sur le plan financier. Chaque fois que cela est nécessaire, les actes de l’Union adoptés en vertu du présent chapitre contiennent des mesures appropriées pour l’application de ce principe. »

- Les directives européennes dites « Qualification » :

– La directive 2011/95/UE du Parlement et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte).

Il y a lieu de noter que l’Europe a suivi la France en consacrant la protection subsidiaire dans son droit. Une première directive 2004/83/CE fixa pour la première fois au niveau européen les standards minimums permettant de prétendre à la protection subsidiaire. Cette directive fut ensuite remplacée par la directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011, sans toutefois que la définition donnée de la protection subsidiaire ne soit changée.

C’est ainsi qu’au niveau européen, le bénéfice de la « protection subsidiaire » peut être accordée à « tout ressortissant d’un pays tiers ou tout apatride qui ne peut être considéré comme un réfugié, mais pour lequel il y a des motifs sérieux et avérés de croire que la personne concernée, si elle était renvoyée dans son pays d’origine ou, dans le cas d’un apatride, dans le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, courrait un risque réel de subir les atteintes graves définies à l’article 15, l’article 17, paragraphes 1 et 2, n’étant pas applicable à cette personne, et cette personne ne pouvant pas ou, compte tenu de ce risque, n’étant pas disposée à se prévaloir de la protection de ce pays » (Article 2 (e) de la directive 2011/95/UE).

– La directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)

C/ L’instruction d’une demande de droit d’asile en France par l’OFPRA

1/ L’évolution de l’OFPRA de sa création à 2009

L‘OFPRA (= Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides) est un établissement public administratif qui fut créé par la loi du 25 juillet 1952. En charge de l’application de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, puis de la Convention de New York de 1954 [16], il statue en toute indépendance sur les demandes d’asile et d’apatridie qui lui sont soumises.

L‘OFPRA (= Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides) est un établissement public administratif qui fut créé par la loi du 25 juillet 1952. En charge de l’application de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, puis de la Convention de New York de 1954 [16], il statue en toute indépendance sur les demandes d’asile et d’apatridie qui lui sont soumises.

2/ Le rôle administratif de l’OFPRA, autorité indépendante

À côté de la délivrance du statut de réfugié en France, en application de l’article 4 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 précitée portant création de l’OFPRA, l’institution est également chargée d’une deuxième mission – moins souvent évoquée mais importante – qui consiste à établir les documents d’état civil au profit des personnes reconnues réfugiées ou apatrides qui, du fait de leur statut, ne peuvent s’adresser aux autorités de leur pays d’origine pour leur permettre soit d’exécuter les divers actes de la vie civile, soit de faire appliquer les dispositions de la législation interne ou des accords internationaux qui intéressent leur protection.

Depuis 2009, l’OFPRA est placée sous la tutelle du Ministère de l’Intérieur. Mais Il ne s’agit, en fait, que d’une tutelle financière et administrative, qui n’affecte en rien l’indépendance fonctionnelle de l’OFPRA. L’article 7 de la loi 2015-925 du 29 juillet 2015 (modifiant l’article L. 721-2 du CESEDA) dispose en effet que « L’office exerce en toute impartialité [s]es missions (…) et ne reçoit, dans leur accomplissement, aucune instruction ». Cette tutelle s’accompagne d’un contrat d’objectifs et de performance (COP).

Il reste qu’en dépit de cette garantie légale, ce rattachement du droit d’asile à la tutelle du Ministère de l’Intérieur a été souvent critiqué à cause du risque du risque de dilution du droit d’asile dans les politiques migratoires impulsées pat le Ministère de l’Intérieur.

Ainsi, déjà en 2003 la Coordination française pour le droit d’asile (CFDA) – qui regroupe une vingtaine d’associations – dénonçait le risque d’« assujettir la question de la protection des réfugiés à celle du droit au séjour … en contradiction avec la philosophie et l’application pleine et entière de la Convention de Genève de 1951″. En effet, selon cette organisation, « Le rattachement de l’OFPRA au MAE répond à l’esprit de la convention de Genève. L’asile relève en effet d’une problématique de relations internationales. Dès lors l’appréciation de la situation du demandeur mérite d’être faite en lien avec l’administration qui a les contacts avec l’extérieur », rappelle encore aujourd’hui Claire RODIER, du GISTI. Or, avec le changement de tutelle, « on assiste à une dilution évidente et intentionnelle de l’asile dans la question du contrôle des flux migratoires, et à une perte de la spécificité du droit d’asile qui ne peut relever de quotas », poursuit Anne CASTAGNOS-SEN de l’association « Primo-Lévi », auteur du rapport sur « les conditions d’exercice du droit d’asile en France » présenté en décembre 2006 par la Commission nationale consultative des droits de l’homme (Le Monde du 22 décembre 2006).

De son côté, le syndicat ASYL, l’un des deux syndicats, avec la CGT, représentés dans les instances paritaires de l’Office, avait adressé le 1er juin 2007 un courrier à Nicolas SARKOZY et au ministre des affaires étrangères Bernard KOUCHNER pour leur faire part de craintes que « le changement de tutelle ne crée confusion et amalgame entre deux notions fondamentalement différentes que sont l’asile et l’immigration ».

Tous avaient justement pointé et noté que l’asile ne figurait pas dans l’intitulé du ministère.

3/ La décision de l’OFPRA sur une demande d’asile

Le droit d’asile est accordé en France sur décision de l’OFPRA, après une longue enquête minutieuse de plusieurs mois et une audition de l’intéressé(e) par un enquêteur, puis une instruction de son dossier. C’est pour les intéressés un véritable parcours du combattant car ils doivent s’armer de patience.

L’instruction du dossier du demandeur par l’OFPRA

L’OFPRA doit fonder sa décision sur les textes existants en la matière.

Le délai normal de réponse de l’OFPRA est de 6 mois (il peut être ramené à 15 jours en cas d’urgence) à l’issue duquel si l’organisme n’a pas statué l’intéressé est avisé qu’il sera statué plus tard sur sa demande. Mais ce délai plancher de 6 mois est, la plupart du temps, largement dépassé.

Ainsi, en 2019, le délai d’instruction global à l’OFPRA était en moyenne de 325 jours, soit 18 jours de plus qu’en 2018. Mais parfois, jusqu’à 13 mois peuvent s’écouler entre l’entrée dans la procédure et la décision définitive.

Le parcours de « combattant » du demandeur d’asile

Selon l’association ACAT – ONG œcuménique de défense des droits de l’homme et d’éducation populaire -, les différentes phases du parcours du demandeur d’asile se déroulent selon le schéma ci-dessous qu’elle a elle-même intitulé « Le parcours du combattant »…

- Dès son arrivée sur le territoire français, le demandeur d’asile doit se rendre à la « Plateforme d’accueil des demandeurs d’asile » (dite PADA) de son département ou sa région pour y être enregistré.

- Muni de la convocation délivrée par la PADA, le demandeur doit se rendre à la Préfecture où il est identifié (relevé de ses empreintes) pour y déposer sa demande afin de s’assurer que la France est bien responsable de sa demande d’asile (car celle-ci doit être formulée dans le premier pays européen dans lequel il est passé). La Préfecture lui délivre une « attestation de demande d’asile » (ADDA) et le formulaire de demande d’asile.

- Le demandeur peut demander à être hébergé dans un « centre d’accueil pour demandeurs d’asile » (CADA). Il reçoit alors une aide financière dite « allocation pour demandeurs d’asile » (ADA) de 6,90 euros par jour. Comme seule la moitié des demandeurs d’asile est hébergée en CADA faute de places disponibles, dans le cas où il doit pourvoir à son propre logement, il reçoit alors une ADA d’un montant de 11 euros par jour.

- Lorsque le demandeur d’asile est placé en « procédure normale », il dispose de 21 jours pour adresser sa demande d’asile à l’OFPRA sur un formulaire administratif qui doit être renseigné en Français. L’OFPRA lui délivre une « lettre d’enregistrement » qui lui permet de renouveler son ADDA tout au long de la durée de la procédure.

- Mais le demandeur peut aussi être placé en « procédure accélérée » si son pays d’origine est considéré comme « sûr » par l’administration ; ou s’il a demandé l’asile plus de 120 jours après son entrée en France, sans motif légitime ; ou si l’administration considère qu’il a produit de fausses informations ; ou si ses empreintes digitales sont illisibles ; ou s’il fait déjà l’objet d’une « obligation de quitter le territoire français » (OQTF) ; ou si l’administration estime que sa présence sur le territoire français constitue une menace grave ; ou s’il s’agit enfin d’une demande de réexamen, après le rejet de sa première demande d’asile.

- L’OFPRA convoque le demandeur d’asile dans ses locaux pour un entretien. Après audition de l’intéressé(e), dans le cas d’une « procédure normale », l’OFPRA statue normalement dans le délai de 3 à 6 mois (mais exceptionnellement ce délai peut aller jusqu’à 21 mois). S’il s’agit d’une procédure accélérée, l’OFPRA dispose d’un délai de 15 jours pour statuer sur la demande.

- Si la réponse de l’OFPRA est positive, le demandeur obtient une carte de résident valable 10 ans. Dans le cas de l’octroi de la « protection subsidiaire », le demandeur obtient une carte de séjour valable un an et pouvant être renouvelée chaque année (un recours pouvant toujours être déposé pour obtenir le statut de réfugié).

- Dans l’hypothèse où l’OFPRA rejette sa demande d’asile, le demandeur dispose d’un délai d’un mois pour faire un recours devant la Cour Nationale du Droit d’Asile (CNDA).

- Si la CNDA rejette le recours du demandeur d’asile, son attestation de demande d’asile (ADDA) délivrée par la Préfecture expire, et la Préfecture lui adresse une « obligation de quitter le territoire français » (OQTF), et le demandeur doit retourner volontairement dans son pays d’origine sous la houlette de l’Office français de. l’immigration et de l’intégration (OFII)

4) La juridictionnalisation accrue des recours portés contre les décisions de l’OFPRA : de la Commission de Recours des Réfugiés à la création de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA)

L’existence de la Cour nationale du droit d’asile est le résultat de l’évolution de l’OFPRA.

L’existence de la Cour nationale du droit d’asile est le résultat de l’évolution de l’OFPRA.

En effet, originellement l’OFPRA se subdivisait en deux entités : d’une part, une entité administrative, l’OFPRA proprement dit, qui était chargée de statuer sur les demandes d’asile et d’apatridie ; d’autre part, une entité juridictionnelle appelée « Commission des recours des réfugiés » (CRR) qui se prononçait sur les recours formés contre les décisions négatives de l’OFPRA. Jusqu’en 2009, ces deux organismes étaient placés sous l’unique tutelle du Ministère des Affaires étrangères.

Or, malgré son nom, la Commission de recours des réfugiés (CRR) était une véritable juridiction administrative spécialisée en matière de droit d’asile [17], ayant pour mission d’instruire les recours introduits contre les décisions de l’Office français des réfugiés et apatrides (OFPRA). Par le nombre des affaires traitées, elle constituait même la plus importante des juridictions avec plus de 131 000 décisions rendues entre 2004 et 2006.

Ceci explique que le 25 juin 2007, à la suite du contrôle des comptes et de la gestion de l’OFPRA, la Cour des Comptes avait adressé un référé au ministre des affaires étrangères et des affaires européennes et au ministre de l’immigration, de l’intégration, de l’identité nationale et du codéveloppement, afin d’appeler leur attention sur le caractère problématique, au plan des principes, de la situation statutaire actuelle de la CRR. Placée pour son administration auprès de l’OFPRA, la Commission de recours des réfugiés se trouvait, de manière paradoxale et critiquable, dans la dépendance directe de l’un de ses justiciables. Dès lors, il était difficile de considérer qu’elle jouissait d’un statut garantissant pleinement l’indépendance requise, au regard du droit et des libertés publiques, pour l’exercice de sa mission juridictionnelle. C’est la raison pour laquelle, sans contester l’indépendance des membres de la Commission, la Cour suggérait qu’à l’avenir la CRR se voit reconnaître un statut conforme à sa nature de juridiction administrative et soit éventuellement rattachée au Conseil d’État.

Pour autant, la Cour des comptes considérait que le souci légitime de clarifier, au plan juridique, les relations entre l’OFPRA et la CRR ne devrait pas aboutir à mettre un terme aux liens fonctionnels qui unissaient ces deux organismes et qui étaient nécessaires à leur bon fonctionnement respectif. Aussi suggérait-elle qu’une fois reconnue, sur le plan juridique, l’autonomie de la CRR, une convention, puisse être passée entre la Commission et l’Office, précisant leurs relations administratives et déterminant les modalités de mise à disposition des différents moyens (humains, budgétaires, comptables et logistiques etc.) qu’ils devaient ou pouvaient partager.

Par une même lettre, en date du 9 octobre 2007, les deux ministres firent connaître, de manière conjointe, à la Cour leur accord de principe avec cette analyse et leur volonté d’engager sans délai une réforme destinée à y remédier.

Ils estimaient que la dépendance qu’était celle de la CRR à l’égard de l’OFPRA était difficilement compatible avec le principe de l’indépendance du juge par rapport aux parties.

Cette réforme devait donc viser d’une part, à mieux assurer l’autonomie de la juridiction et d’autre part, à renforcer la professionnalisation des magistrats administratifs. Par ailleurs, les ministres indiquèrent que les opérations de transfert des personnels et des crédits de rémunération et de fonctionnement, qui conditionnaient le passage de la CRR au statut de juridiction administrative, avaient été expertisés lors d’une réunion avec le Conseil d’État en juillet 2007. Les partenaires concernés décidèrent de renvoyer cette réforme budgétaire et comptable à la préparation de la loi de finance de 2009. Ce report eut pour objet d’examiner plus significativement les capacités des services du Conseil d’État d’absorber, dès 2008, la gestion du fonctionnement de la CRR, de déterminer avec précision les tâches de gestion courante assurées actuellement par l’OFPRA pour le compte de la CRR et enfin de prévoir le raccordement de la comptabilité de la CRR à celle de l’État.

Enfin, les deux ministres précisèrent que, dans une approche plus globale, la réforme de la juridiction spécialisée pourrait comprendre la diminution du nombre des formations de jugement dont la présidence serait confiée à des magistrats exerçant cette fonction non pas sous forme de vacations, comme c’est le cas aujourd’hui, mais à plein temps.

Ainsi, en 2009, la Commission des recours des réfugiés, rebaptisée Cour nationale du droit d’asile (CNDA), a été rattachée au Conseil d’Etat [18].

Aux termes mêmes de l’article L. 731-1 du CESEDA, « La Cour nationale du droit d’asile est une juridiction administrative, placée sous l’autorité d’un président, conseiller d’Etat, désigné par le vice-président du Conseil d’Etat. »

Aux termes mêmes de l’article L. 731-1 du CESEDA, « La Cour nationale du droit d’asile est une juridiction administrative, placée sous l’autorité d’un président, conseiller d’Etat, désigné par le vice-président du Conseil d’Etat. »

Aujourd’hui, la CNDA rend en moyenne 65 000 décisions par an [19]. Elle est passée de moins de 10 chambres en 2013 à 23 au 2 mars 2021 et constitue la plus grosse juridiction administrative [20].

Ci-dessous, locaux de la CNDA

à Montreuil

En application de l’article L. 731-2 du CESEDA, « La Cour nationale du droit d’asile statue sur les recours formés contre les décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides prises en application des articles L. 711-1 à L. 711-4, L. 711-6, L. 712-1 à L. 712-3, L. 713-1 à L. 713-4, L. 723-1 à L. 723-8, L. 723-11, L. 723-15 et L. 723-16. A peine d’irrecevabilité, ces recours doivent être exercés dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision de l’office, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. »

En application de l’article L. 731-2 du CESEDA, « La Cour nationale du droit d’asile statue sur les recours formés contre les décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides prises en application des articles L. 711-1 à L. 711-4, L. 711-6, L. 712-1 à L. 712-3, L. 713-1 à L. 713-4, L. 723-1 à L. 723-8, L. 723-11, L. 723-15 et L. 723-16. A peine d’irrecevabilité, ces recours doivent être exercés dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision de l’office, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. »

Juge de pleine juridiction, soumis au contrôle de cassation du Conseil d’Etat, la Cour, lorsqu’elle annule une décision de l’Office de Protection des Réfugiés et Apatrides (OFPRA) lui substitue sa propre décision, juridictionnelle, en reconnaissant à la personne concernée le statut de réfugié ou en lui accordant la protection subsidiaire. Elle se prononce en fonction de la situation juridique et géopolitique existant au moment où elle statue.

II/ Le contrôle juridictionnel des décisions de l’OFPRA en matière de refus de l’asile ou de retrait de ce droit

Comme on l’a vu (cf. supra, I, B, 4), les décisions de l’OFPRA (refus du droit d’asile ou retrait de ce droit) peuvent faire l’objet d’un recours porté devant la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), juridiction administrative française dont le siège est à MONTREUIL, en Seine-Saint-Denis.

La contestation de la décision de la CNDA est elle-même possible par le biais d’un recours en cassation porté devant le Conseil d’Etat.

A/ La décision de la CNDA

De quoi s’agit-il ?

Par une décision du 25 août 2011 émanant de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), un immigré de nationalité russe et d’origine tchétchène s’était vu reconnaître la qualité de réfugié politique.

Mais, depuis son installation en France, ce réfugié a fait l’objet de quatre condamnations pénales infligées par les tribunaux de notre pays, dont une infligée le 18 février 2015 par le tribunal correctionnel de Nice pour « apologie du terrorisme », infraction particulièrement grave, prévue et réprimée par l’article 421-1-5 du Code pénal fixant des peines pouvant aller jusqu’à sept ans d’emprisonnement.

L’OFPRA dispose d’une compétence pour délivrer le statut de réfugié politique mais également de celle de le retirer s’il considère que les conditions prévues par la loi sont réunies. Cette compétence est organisée par l’article L. 711-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui prévoit notamment qu’il peut être mis fin au statut de réfugié antérieurement délivré si « la personne concernée a été condamnée en dernier ressort en France […] soit pour un crime, soit pour un délit constituant un acte de terrorisme ou puni de dix ans d’emprisonnement, et sa présence constitue une menace grave pour la société française. »

L’OFPRA dispose d’une compétence pour délivrer le statut de réfugié politique mais également de celle de le retirer s’il considère que les conditions prévues par la loi sont réunies. Cette compétence est organisée par l’article L. 711-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui prévoit notamment qu’il peut être mis fin au statut de réfugié antérieurement délivré si « la personne concernée a été condamnée en dernier ressort en France […] soit pour un crime, soit pour un délit constituant un acte de terrorisme ou puni de dix ans d’emprisonnement, et sa présence constitue une menace grave pour la société française. »

Par une décision du 20 février 2017, le Directeur général de l’OFPRA a mis fin au statut de réfugié de M. C… A… sur le fondement du 2° de l’article L. 711-6 du Code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, en estimant que l’intéressé ayant fait l’objet de quatre condamnations pénales entre 2011 et 2016, dont une prononcée le 18 février 2015 pour des faits d’apologie publique d’un acte de terrorisme, sa présence sur le territoire français constituait une menace grave pour la société.

En prenant en compte le fait que l’article incriminant l’apologie du terrorisme figure dans le Code pénal dans le titre II « Du terrorisme », l’OFPRA a considéré que les faits d’apologie publique d’un acte de terrorisme – ayant fait l’objet d’une condamnation prononcée le 18 février 2015 par le tribunal correctionnel de Nice – justifiaient qu’il soit mis fin à son statut de réfugié.

Saisi par l’intéressé, la Cour Nationale du Droit d’Asile, par une décision du 2 avril 2019, a annulé la décision de l’OFPRA mettant fin au statut de réfugié de M. A…

LA CNDA a considéré que les délits ayant donné lieu aux condamnations de l’intéressé étaient punis de peines inférieures à dix ans d’emprisonnement et que les faits d’apologie publique d’un acte de terrorisme n’étaient pas un acte de terrorisme.

L’OFPRA s’est pourvu en cassation devant le Conseil d’Etat pour requérir l’annulation de la décision de la CNDA.

B/ l’arrêt du Conseil d’Etat du 12 février 2021

1/ Rappel du problème juridique soulevé

Le problème juridique soulevé est de savoir si l’apologie publique d’un acte de terrorisme est, au regard des dispositions du CESEDA, susceptible de justifier le retrait du statut de réfugié.

En effet, la répression de l’apologie d’un acte de terrorisme avait été inséré dans le Code pénal par la Loi N° 2014-1353 du 13 novembre 2014 renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme.

L’article 5 de cette loi était libellé ainsi :

Article 5

I.- Après l’article 421-2-4 du même code, il est inséré un article 421-2-5 ainsi rédigé :

« Art. 421-2-5.- Le fait de provoquer directement à des actes de terrorisme ou de faire publiquement l’apologie de ces actes est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende.

« Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 € d’amende lorsque les faits ont été commis en utilisant un service de communication au public en ligne.

« Lorsque les faits sont commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle ou de la communication au public en ligne, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables. »

Lors de l’élaboration de la loi précitée du 13 novembre 2014, l’on ne peut pas dire que les dispositions du CESEDA (c’est-à-dire les conditions d’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile) aient été ignorées par le législateur puisque cette même Loi – notamment dans ses articles 2 et 3 – avait également modifié certaines dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA).

En effet, l’article 2 avait modifié le titre Ier du livre II du CESEDA en lui ajoutant un chapitre IV relatif à l’ « Interdiction administrative du territoire ».

Quant à l’article 3 de cette même loi, il avait modifié le titre VI du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) en le complétant par un chapitre III relatif à l’« Assignation à résidence avec interdiction de se trouver en relation avec une personne nommément désignée ».

Ces deux dernières précisions ne sont pas inutiles car elles nous permettant de cerner ce que furent véritablement les intentions du législateur de 2014 sur les dispositions du CESEDA

2/ L’argumentation du Conseil d’Etat et le contenu de sa décision

Dans son arrêt du 12 février 2021, le Conseil d’Etat rappelle d’abord que l’article L. 711-6 du CESEDA a été « pris pour la transposition des dispositions du § 4 l’article 14 de la directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 [21].

Dans son arrêt du 12 février 2021, le Conseil d’Etat rappelle d’abord que l’article L. 711-6 du CESEDA a été « pris pour la transposition des dispositions du § 4 l’article 14 de la directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 [21].

Il examine ensuite les dispositions de l’article 711-6 du CESEDA relatives aux conditions dans lesquelles « Le statut de réfugié peut être refusé ou il peut être mis fin à ce statut ». Il vise notamment le 2° de l’article précité, lorsque (…) :

«2° La personne concernée a été condamnée en dernier ressort en France (…) soit pour un crime, soit pour un délit constituant un acte de terrorisme ou puni de dix ans d’emprisonnement, et sa présence constitue une menace grave pour la société (…).

Par suite, le Conseil d’Etat estime donc que le refus de statut de réfugié ou d’y mettre fin est soumis à deux conditions cumulatives dont l’une est d’avoir fait l’objet d’une des condamnations limitativement énumérées dans l’article L. 711-6 précité du CESEDA.

Dès lors, les deux questions qui se posent sont les suivantes :

- Est-on en présence d’un délit constituant un acte de terrorisme ?

L’article 421-2-5 précité du Code pénal (cf. supra, I, A, 1) punit « le fait de provoquer directement à des actes de terrorisme ou de faire publiquement l’apologie de ces actes ».

Le Conseil d’Etat note que le délit de faire publiquement l’apologie d’actes de terrorisme figure bien dans le chapitre du titre II du Livre IV du Code pénal intitulé « Des actes de terrorisme ». Mais, contrairement à d’autres infractions du même chapitre, le législateur ne l’a pas qualifié d’ « acte de terrorisme », comme l’a d’ailleurs explicitement relevé le Conseil constitutionnel dans sa décision N° 2018-706 QPC du 18 mai 2018 [22].

- L’intéressé a-t-il été condamné à l’une des peines prévues par l’article L. 711-6 précité du CESEDA ?

Le Conseil d’Etat relève que « Pour juger que la première condition posée par le 2° de l’article L. 711-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, tenant à l’une des condamnations qui y sont énoncées, n’était pas remplie et en déduire qu’il ne pouvait être fait application de cette disposition pour mettre fin au séjour de réfugié de M. A…, la Cour nationale du droit d’asile a relevé que les délits ayant donné lieu aux condamnations de celui-ci étaient punis de peines inférieures à dix ans d’emprisonnement et que les faits d’apologie publique d’un acte de terrorisme pour lesquels il avait été condamné le 18 février 2015 ne constituaient pas un acte de terrorisme. »

Par suite, le Conseil d’Etat estime que « la Cour n’a pas commis une erreur de droit ».

Il s’ensuit que « Le moyen tiré de ce qu’elle aurait, en conséquence de son erreur de droit, inexactement qualifié les faits de l’espèce doit, être également écarté. »

Quant au moyen « tenant à la menace grave pour la société », il était cumulatif avec la première condition posée par l’article L. 711-6 du CESEDA et faute que la première condition ait été remplie, il est par suite inopérant.

Pour tous ces motifs, l’OFPRA n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision de la CNDA.

Le Conseil d’Etat rejette donc le pourvoi de l’OFPRA.

Sur le strict plan du droit, la décision du Conseil d’Etat du 12 février 2021, confirmant celle de la CNDA, est solidement motivée et n’est guère contestable car l’on ne peut faire au juge un mauvais procès d’appliquer la Loi dont il est le garant et serviteur, et le fait que l’on ait affaire à un étranger – bénéficiaire de l’asile – ne saurait nous conduire à suspendre notre Etat de droit en lui appliquant une sanction qui, comme on l’a vu, est inexistante dans notre droit.

III/ Discussion de l’arrêt du Conseil d’Etat

A/ Les causes du retrait du statut de réfugié : apologie du terrorisme ou actes de terrorisme ?

A/ Les causes du retrait du statut de réfugié : apologie du terrorisme ou actes de terrorisme ?

A priori, l’on pourrait comprendre que certains de nos concitoyens aient pu être choqués par l’arrêt du 12 février 2021 du Conseil d’Etat ci-dessus analysé dans ses motifs.

Le fait qu’un étranger ayant trouvé asile sur notre territoire se rende coupable d’apologie publique d’actes de terrorisme sans faire l’objet du retrait de son droit d’asile en France peut a priori être en effet troublant. Pour autant, ce n’est pas l’impunité totale car, comme on l’a vu, la sanction pénale existe en application des dispositions de l’article 421-2-5 du Code pénal, la peine allant de 5 ans à 7 ans d’emprisonnement selon le contexte et de 75 000 euros à 100 000 euros d’amende. Le délit n’est donc pas impuni en tant que tel.

Au regard du retrait, l’affaire, on l’a vu, est plus complexe car le CESEDA n’intègre pas comme cause de retrait l’apologie publique du terrorisme.

La question du retrait du statut de réfugié s’était également déjà posée en 2019 devant la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE).

B/ L’arrêt de la Grande chambre de la CJUE du 14 mai 2019

La Grande chambre de la CJUE s’est prononcée dans un arrêt du 14 mai 2019, M. et X., X, affaires jointes C-391-16, C-77/17 et C-78/17, ECLI :EU : C : 2019 :403 sur les conditions de retrait du statut de réfugié.

1 / Rappel du contexte de la question préjudicielle et contenu de celle-ci

Il s’agissait, pour la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE), de se prononcer sur la conformité de l’article 14, paragraphes 4 et 5 de la directive européenne du 13 décembre 2011 – dite « qualification », N° 2011/95/UE du Parlement et du Conseil – avec la Convention de Genève [23].

Cette saisine de la Cour faisait suite à une question préjudicielle [24] posée par une juridiction tchèque et deux autres émanant du Conseil du contentieux des étrangers, juridiction administrative indépendante belge.

Ces questions portaient sur les motifs d’exclusion ou de révocation du statut des réfugiés énoncé à l’article 14, paragraphes 4 et 5 de la directive 2011/95/UE dite « qualification ».

Article 14 : Révocation, fin du statut de réfugié ou refus de le renouveler [25]

—–

—–

« 4. Les États membres peuvent révoquer le statut octroyé à un réfugié par une autorité gouvernementale, administrative, judiciaire ou quasi judiciaire, y mettre fin ou refuser de le renouveler,

a) lorsqu’il existe des motifs raisonnables de le considérer comme une menace pour la sécurité de l’État membre dans lequel il se trouve ;

b) lorsque, ayant été condamné en dernier ressort pour un crime particulièrement grave, il constitue une menace pour la société de cet État membre.

Dans les situations décrites au paragraphe 4, les États membres peuvent décider de ne pas octroyer le statut de réfugié, lorsqu’une telle décision n’a pas encore été prise. »

En vertu de ces dispositions le statut de réfugié peut être refusé ou retiré si la personne – qui le demande ou en est déjà bénéficiaire – constitue une « menace pour la sécurité de l’Etat membre dans lequel il se trouve ».

Dans les différents cas d’espèce, les requérants s’étaient vus refuser le statut de réfugié ou retirer ce statut à la suite de la commission d’infractions soit avant, soit après la fin du processus leur ayant accordé le statut de réfugié.

Les juridictions nationales précitées, saisies de recours, s’interrogeaient quant à la conformité des dispositions précitées avec la Convention de Genève de 1951.

En effet, dans la Convention de Genève, les causes d’exclusion et de cessation énoncées de manière exhaustive à l’article 1er, sections C à F ne contenant pas les motifs liés à la sécurité nationale, ces juridictions se demandaient si les motifs de sécurité nationale permettant de refuser ou révoquer le statut de réfugié n’étaient pas contraires à la Convention précitée.

Comme on l’a vu plus haut, l’article 18 de la Charte des droits fondamentaux de l’UE garantit le droit d’asile, ce qui inclut également le respect du principe de non-refoulement dont il est d’ailleurs fait explicitement état dans le § 2 de l’article 19 disposant que « Nul ne peut être éloigné, expulsé ou extradé vers un État où il existe un risque sérieux qu’il soit soumis à la peine de mort, à la torture ou à d’autres peines ou traitements inhumains ou dégradants ».

2/ Le précédent juridictionnel du 7 juillet 1989 (Cour européenne des droits de l’Homme)

Ci-dessous le Palais des droits de l’homme,

bâtiment de la Cour européenne des droits

de l’homme à Strasbourg, en

Les explications relatives à la Charte indiquent que l’article 19 « incorpore la jurisprudence » pertinente de la Cour européenne des droits l’homme relative à l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme stipulant que « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »

Les explications relatives à la Charte indiquent que l’article 19 « incorpore la jurisprudence » pertinente de la Cour européenne des droits l’homme relative à l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme stipulant que « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »

Cette question fut tranchée le 7 juillet 1989, dans l’affaire SOERING C. Royaume-Uni [26]. Dans cette affaire, la Cour européenne des droits de l’’Homme a interdit l’extradition vers un pays étranger d’une personne susceptible d’y être victime de torture.

Aujourd’hui, les choses seraient plus simples car l’article 2 ( relatif au droit à la vie) de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – adoptée le 7 décembre 2000 par l’Union européenne – prohibe la mort infligée intentionnellement à un homme sous toutes ses formes, y compris par la voie d’une décision de justice conduisant à la peine de mort [27]. Mais, à l’époque, la Convention européenne des droits de l’Homme – adoptée le 4 novembre 1950 par le Conseil de l’Europe – admettait, par exception au principe du droit à la vie, que la mort puisse être infligée intentionnellement en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit était puni de cette peine par la loi.

C’est ainsi qu’en 1989 le processus judiciaire de la VIRGINIE (États-Unis) aboutissant à la peine capitale était considéré comme acceptable par le droit européen [28].

Dès lors, la Cour européenne des droits de l’Homme devait nécessairement passer par le détour des traitements inhumains ou dégradants en considérant que selon les standards démocratiques de justice, l’attente dans le « couloir de la mort » lui-même constitue un traitement inhumain et dégradant [29]. C’est ainsi que depuis 1989 la Cour européenne des droits de l’Homme interdit, en application des articles 2 (droit à la vie) et 3 (interdiction de la torture ou des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention européenne des droits de l’Homme, le renvoi d’une personne qui serait exposée dans l’État de destination à un risque réel de traitement contraire à l’une ou l’autre de ces dispositions.

Cet arrêt a été suivi, depuis, par de nombreux autres, tandis que la Cour européenne des droits de l’Homme était imitée par d’autres juridictions, en adoptant le principe selon lequel l’extradition peut être refusée en cas d’absence de garanties que la peine de mort ne sera pas appliquée. Ainsi, en droit de l’UE, toute forme d’éloignement appliqué en vertu de la directive « retour » (2008/115/CE) ou de transfert d’une personne vers un autre État membre de l’UE réalisé en vertu du règlement Dublin II doit respecter le droit d’asile et le principe de non-refoulement.

Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme, l’article 3 de la CEDH consacre l’une des valeurs fondamentales des sociétés démocratiques et prohibe en termes absolus la torture et les peines ou traitements inhumains ou dégradants, quels que soient les agissements de la victime, aussi indésirables ou dangereux soient-ils.

3/ La réception par la Cour de justice de l’Union européenne de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme

Dans son arrêt du 14 mai 2019 la Cour de justice de l’Union européenne devait s’inspirer des principes analysés ci-dessus dégagés par la Cour européenne des droits de l’Homme en 1989 pour les étendre au règlement du problème du retrait du statut de réfugié dans le cadre de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne adoptée le 7 décembre 2000 et entrée en application le 1er février 2003.

Ainsi, au regard de l’article 19 § 2 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, la responsabilité de l’État est engagée lorsqu’il est procédé à l’expulsion d’un étranger alors qu’il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé courra un risque réel d’être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants dans le pays de destination.

Cette prohibition est différente de celle du risque de persécution fondée sur l’un des motifs visés dans la Convention de Genève de 1951. Il n’en demeure pas moins vrai que la Convention de Genève permet, textuellement, aux États d’accueil d’expulser un réfugié « pour des raisons de sécurité nationale ou d’ordre public » (art. 32).

Elle reconnaît donc l’existence d’une exception au principe de non-refoulement lorsqu’un réfugié est perçu « comme un danger pour la sécurité du pays où il se trouve ou qui, ayant été l’objet d’une condamnation définitive pour un crime ou délit particulièrement grave, constitue une menace pour la communauté dudit pays » (art. 33 § 2).

Mais la Cour de justice de l’Union européenne considère qu’à la différence de la convention de Genève qui permet aux États d’édicter une mesure de refoulement ou d’expulsion « vers leur pays d’origine, et ce quand bien même leur vie ou leur liberté y serait menacée », le droit de l’Union est de ce point de vue plus protecteur puisque le principe de non-refoulement présente un caractère absolu « si celui-ci leur faisait courir le risque que soient violés leurs droits fondamentaux consacrés à l’article 4 (interdiction de la torture et des traitements inhumains et dégradants) et à l’article 19, paragraphe 2 précité de la Charte ».

Dès lors, dans la mesure où la Directive 2011-95 du 13 décembre 2011 prévoit au profit de cet Etat, en vue d’assurer sa sécurité ou la protection de la société de l’Etat membre d’accueil, la possibilité de refuser le statut de réfugié ou de le révoquer, alors que la Convention de Genève permet pour ces mêmes motifs le refoulement d’un réfugié vers un Etat où sa vie et sa liberté seraient menacées, « le droit de l’Union prévoit une protection internationale des réfugiés concernés plus étendue que celle assurée par ladite convention » (cf. arrêt, § 96).

Dans ce même arrêt après avoir fait la distinction entre la qualité de réfugié [30] et le statut de réfugié [31] (§ 86), la Cour de justice considère donc que les personnes concernées par une mesure de refus ou de retrait du statut de réfugié ne perdent pas leur qualité de réfugié (§§ 97 et 98). Ainsi bien que les personnes visées ne résident pas ou plus régulièrement sur le territoire de l’Etat membre concerné, elles jouissent de certains droits prévus par la Convention de Genève, ainsi qu’en atteste l’article 14, § 6 de la directive « Qualification » précitée. La jouissance de ces droits doit être garantie en raison non pas d’une résidence régulière sur le territoire de l’Etat membre, mais d’une simple présence physique du réfugié (§§ 103 à 107 de l’arrêt). Par ailleurs, dans le § 109 de son arrêt, la Cour estime que les États membres ont l’obligation de respecter les dispositions pertinentes de la Charte inscrites dans les articles suivants :

– article 7 relatif au respect de la vie privée et familiale ;

– article 15 relatif à la liberté professionnelle et au droit de travailler ;

– article 34 relatif à la sécurité sociale et à l’aide sociale ;

– article 35, relatif à la protection à la santé.

Pour tous ces motifs, la Cour confirme la validité des disposition mises en cause dans la directive « Qualification » N° 2011-95 du 13 décembre 2011 en estimant que la Directive précitée n’offre pas une protection inférieure à celle de la Convention de Genève.

C/ La portée de l’arrêt du 14 mai 2019 de la Cour de Justice de l’Union européenne

La question préjudicielle portée devant la CJUE consistait à trancher le point de droit touchant à l’interprétation de l’article 14, §§ 4 et 5 de la « Directive » européenne N° 2011-95 du 13 décembre 2011 : en créant une nouvelle cause d’exclusion ou de révocation du statut de réfugié, la Directive précitée était-elle contraire à l’article 1 de la Convention de Genève dont le contenu était considéré comme exhaustif ?

La question préjudicielle portée devant la CJUE consistait à trancher le point de droit touchant à l’interprétation de l’article 14, §§ 4 et 5 de la « Directive » européenne N° 2011-95 du 13 décembre 2011 : en créant une nouvelle cause d’exclusion ou de révocation du statut de réfugié, la Directive précitée était-elle contraire à l’article 1 de la Convention de Genève dont le contenu était considéré comme exhaustif ?

Plus précisément, les comportements répréhensibles et les infractions et crimes visés par la Convention faisant cesser l’application du statut de réfugié sont ceux limitativement énumérés au paragraphe F de l’article 1er :

Les dispositions de cette Convention ne seront pas applicables aux personnes dont on aura des raisons sérieuses de penser :

a) qu’elles ont commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l’humanité, au sens des instruments internationaux élaborés pour prévoir des dispositions relatives à ces crimes ;

b) qu’elles ont commis un crime grave de droit commun en dehors du pays d’accueil avant d’y être admises comme réfugiées ;

c) qu’elles se sont rendues coupables d’agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies.

1/ Critiques

La Cour de Justice de l’Union européenne apporte à cette question une réponse biaisée car, en guise de réponse, elle établit une comparaison sur les niveaux et domaines de protection des deux types de textes.

En interdisant le refoulement, les textes européens sont certes plus généreux quant à la protection du réfugié, mais la Cour a tendance à établir la confusion entre la possibilité prévue par l’article 33 § 2 de la Convention de Genève de refouler un réfugié avec les causes d’exclusion du bénéfice de la convention.

Les motifs qui justifient l’expulsion dans la Convention de Genève – à savoir un « réfugié qu’il y aura des raisons sérieuses de considérer comme un danger pour la sécurité du pays où il se trouve ou qui, ayant été l’objet d’une condamnation définitive pour un crime ou délit particulièrement grave, constitue une menace pour la communauté dudit pays » – sont ceux qui peuvent donner lieu dans l’article 14 , §§ 4 et 5 de la « Directive » européenne N° 2011-95 du 13 décembre 2011 au refus ou au retrait du statut de réfugié.

Or dans la Convention de Genève, celle-ci cessera d’être applicable au réfugié dans les cas limitativement énumérés par les paragraphes C à E de l’article 1er faisant apparaître la survenance de nouveaux éléments objectifs écartant tout danger pour lui :