La découverte, par des enfants,

d’Irena Sendler (en polonais Irena Stanisława Sendlerowa) (1910-2008), une « juste »

qui sauva des milliers d’enfants juifs de l’holocauste

par Louis SAISI

Je dédie ce travail, avec mes remerciements, à ma fille Anne qui m’a fait découvrir Irena SENDLEROWA. Sans elle, et son affectueuse et constante pression ainsi que nos conversations passionnées sur la formidable épopée d’ « Irena », cette modeste page d’histoire consacrée à cette femme admirable n’aurait jamais vu le jour.

Louis Saisi

Paris, le 6 juin 2024

SOMMAIRE

Introduction

I/ Le « quartet de SENDLEROWA »

A/ La transmission, une affaire de générations

1/ L’orientation de la transmission

2/ La clarté du message

B/ Le bouleversement du processus : la transmission des jeunes aux aînés

1/ La genèse du processus de la découverte d’Irena

2/ La pièce de théâtre : l’Holocauste, la vie en bocal

II/ Les racines et l’enfance : une tradition de résistance, d’indépendance et d’ouverture aux autres

A/ Les racines familiales d’Irena

1/ Du côté maternel

2/ Du côté paternel

B/ L’installation de la famille à OTWOCK

1/ Un médecin exemplaire au service de tous

2/ L’immersion d’Irena dans la communauté juive d’OTWOCK et dans la culture Yiddish

III/ La formation d’IRENA et le choix de son métier

A/ La rencontre du scoutisme avec l’indépendance de la Pologne

1/ La jeunesse de la ville de PIOTRKÓW et le scoutisme

2/ La rencontre d’Irena avec le scoutisme

B/ L’heure du choix d’une formation professionnelle et les obstacles

1/ Un rappel sommaire du contexte : la Pologne entre 1918 et 1931 une mosaïque de fortes minorités

2/ Pour Irena, comment trouver sa voie ?

3/ Un contexte antisémite à l’université et la rébellion d’Irena

IV/ L’entrée dans le monde professionnel

A/ Les premiers pas professionnels d’Irena en 1932

B/ Le contexte anti-juif de la Pologne occupée

1/ Les politiques anti-juives de l’occupant allemand

2/ Le ghetto de Varsovie

V/ La résistance et le sauvetage des enfants juifs

A/ L’entrée dans le ghetto

B/ La vie du ghetto : les Comités de maison et les cercles de jeunes

C/ L’action d’Irena SENDLEROWA

1/ La création de ŻEGOTA

a) Pourquoi ce nom de ŻEGOTA?

b) Comment était organisé et fonctionnait ŻEGOTA ?

c) Les besoins de ŻEGOTA aggravés par l’inflation

d) L’appel, par ŻEGOTA, à la population polonaise

2/ la prise en charge de la sortie des enfants du ghetto

a) Les complicités

b) Les trois mères

c) Des « urgences de soins » au placement des enfants

d) La sécurité des enfants et la préservation de leur identité juive originelle

D/ L’insurrection du ghetto de Varsovie (19 avril 1943)

E/ L’arrestation d’Irena SENDLEROWA

1/ Les trois miracles

2/ L’emprisonnement d’Irena, les interrogatoires et sévices qui lui furent infligés

3/ L’évasion d’Irena

ÉPILOGUE

1/ La vie en bocal

2/ La vie d’Irena après la guerre…

3/ L’estimation du nombre des enfants sauvés de l’Holocauste

4/ La reconnaissance de l’action d’Irena

5/ Le sens du combat d’Irena

NOTES

——-

Comme on le sait, la Pologne, au cours du second conflit mondial, tomba vite sous la botte allemande.

Dans ce pays meurtri – et qui devait se révéler être la terre de mise en œuvre de l’odieux Holocauste -, une petite femme d’une trentaine d’années se dressa dans l’ombre, au péril de sa vie, pour éviter le pire aux enfants juifs du ghetto de Varsovie voués à une mort certaine.

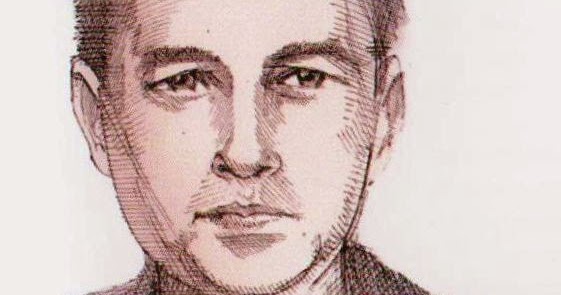

Cette jeune femme polonaise, c’était Irena Stanisława SENDLER (née KRZYŻANOWSKA), aussi appelée Irena SENDLEROWA (en polonais), née le 15 février 1910 à Varsovie et morte le 12 mai 2008, de manière aussi discrète qu’elle avait vécu.

Ci-dessous,

Irena SENDLEROWA dans la force de sa jeunesse

De son mariage, en 1931, avec Mietek SENDLER, elle prit le nom d’Irena SENDLER (en polonais : Irena Stanisława SENDLEROWA).

C’est elle qui, de 1942 à 1944, sauva plusieurs milliers d’enfants juifs du ghetto de Varsovie. La reconnaissance de « Juste parmi les nations » lui sera accordée [1] en 1965 par YAD VASHEM [2], après deux ans d’enquête, mais ce n’est qu’en 1983 qu’elle put obtenir des autorités polonaises l’autorisation de se rendre en Israël pour y recevoir son prix.

Pourtant, son existence même et surtout son magnifique combat ne furent révélés au grand jour que très tardivement et auraient même pu sombrer dans l’oubli sans l’intervention de quatre adolescentes.

I/ Le « quartet de SENDLEROWA »

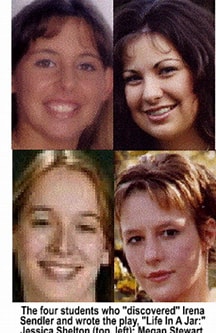

L’expression « quartet de SENDLEROWA » – empruntée au mode de désignation habituel d’une formation musicale – a été utilisée parfois pour désigner les quatre jeunes filles américaines Megan STEWART (14 ans), Elizabeth CAMBERS (14 ans), Sabrina COONS (16 ans), Gabrielle BRADBURY (13 ans) dans la relation privilégiée qu’elles surent établir avec Irena SENDLEROWA dès qu’elles la découvrirent, dans le cadre d’un travail scolaire. Elles contribuèrent ainsi à la faire connaître davantage en la sortant de l’ombre pour la mettre enfin dans la lumière.

L’expression « quartet de SENDLEROWA » – empruntée au mode de désignation habituel d’une formation musicale – a été utilisée parfois pour désigner les quatre jeunes filles américaines Megan STEWART (14 ans), Elizabeth CAMBERS (14 ans), Sabrina COONS (16 ans), Gabrielle BRADBURY (13 ans) dans la relation privilégiée qu’elles surent établir avec Irena SENDLEROWA dès qu’elles la découvrirent, dans le cadre d’un travail scolaire. Elles contribuèrent ainsi à la faire connaître davantage en la sortant de l’ombre pour la mettre enfin dans la lumière.

L’on considère, à juste titre, que la transmission de l’éducation, d’une épopée, d’une mémoire est une affaire de générations. C’est aussi la condition de survie, dans le temps, de toute société.

Habituellement, cette transmission s’opère des aînés – ceux qui savent et ont déjà le vécu, la science, une certaine forme de sagesse ouverte et bienveillante – vers les plus jeunes qui ont, sinon tout, au moins beaucoup, à apprendre des « anciens ».

A/ La transmission, une affaire de générations

La transmission repose sur l’envie, le désir de faire partager à la génération suivante ce que nous avons-nous-mêmes reçu d’utile et de positif pour nous construire et orienter notre vie [3]. C’est une responsabilité et une haute exigence auxquelles nous ne pouvons nous soustraire sans interrompre la chaîne de la transmission du savoir et de la connaissance qui fait appel à tous, du plus savant et/ou socialement consacré au plus modeste citoyen (lequel sait souvent beaucoup de choses mais sans savoir qu’il sait).

1/ L’orientation de la transmission

La transmission, c’est aussi faire des disciples car la vie est un combat entre les forces portées vers la lumière, l’humanisme, la fraternité et l’émancipation intellectuelle, sociale et matérielle de l’Homme contre certaines forces, statiques ou même rétrogrades, nous détournant de la volonté du « vivre ensemble » à la suite de la confusion de nos repères fondamentaux avec trop souvent la négation de l’autre, dans son identité culturelle et sociale.

2/ La clarté du message

La transmission n’est donc pas neutre car elle est orientée politiquement et moralement par un libre choix de valeurs ou vérités universelles, au sens kantien, que nous portons en nous.

La transmission, c’est aussi la prise de conscience de nos propres limites terrestres en vue de les dépasser. C’est ainsi que pour Régis DEBRAY « Nous transmettons pour que ce que nous vivons, croyons et pensons ne meure pas avec nous [4]. »

C’est la raison pour laquelle la transmission doit être claire et saine car elle s’accommode mal de l’ambiguïté de certaines commémorations ou hommages lorsqu’ils se développent sur un fond politique guère compatible avec le sens de telles manifestations. Ainsi l’hommage national faisant entrer au Panthéon un étranger pour célébrer ses hauts faits de résistance, et mort pour notre pays – qui est un signe fort et positif qu’on ne peut qu’approuver et louer -, s’accommode mal de l’adoption antérieure d’une loi xénophobe sur l’immigration et marquée par une forte suspicion générale envers les étrangers. Et que dire de la remise en cause de la loi du sol à MAYOTTE stigmatisant l’étranger, cet autre qui est notre frère ?

B/ Le bouleversement du processus habituel : la transmission des jeunes aux aînés

Il arrive aussi parfois, bouleversant le processus naturel des choses », que la transmission se fasse des plus jeunes vers leurs aînés, lorsque, mûs par leur curiosité instinctive, les jeunes découvrent alors des choses ignorées, ou trop peu valorisées, par les anciens.

Tel fut le cas du « quartet de SENDLEROWA » composée de ces quatre lycéennes précitées fréquentant une école d’une petite ville américaine de 300 habitants, à 150 kms de KANSAS City, qui découvrirent, en 1999, à l’occasion d’un travail scolaire, l’existence d’Irena SENDLEROWA, cette dame discrète et modeste qui était jusqu’alors demeurée trop longtemps méconnue.

1/ La genèse du processus de la découverte d’Irena

Devant, au départ, monter un projet pour un concours d’histoire, elles découvrirent un article paru en 1994 dans le « US. News & World Report » qui évoquait les noms de personnes ayant sauvé des Juifs pendant la seconde guerre mondiale. Ces personnes, contrairement à Oscar SCHINDLER porté à l’écran par Steven SPIELBERG [5], n’étaient jamais entrées dans l’Histoire et demeuraient ignorées et méconnues. Or, parmi les noms des personnes citées, figurait celui d’une femme polonaise, Irena SENDLEROWA, avec la mention de 2 500 enfants juifs sauvés.

2/ La pièce de théâtre : l’Holocauste, la vie en bocal

Étant donné l’importance du chiffre avancé, le professeur des quatre lycéennes fut un peu dubitatif et demanda donc à ses élèves de vérifier la validité de cette information. Elles se lancèrent alors, de manière passionnée, dans d’intenses recherches dévorant tout ce qui avait été écrit sur la seconde guerre mondiale, l’Holocauste, le ghetto de Varsovie, etc. Elles contactèrent aussi des vétérans de la guerre vivant aux USA, se procurèrent des microfilms, visionnèrent des documentaires commandés spécialement sur leur sujet, entamèrent des échanges avec de nombreuses personnes qui, depuis l’étranger partageant leur même engouement pour le sujet, les aidèrent très activement. C’est ainsi qu’en février 2000, lors d’un cours d’histoire, les quatre lycéennes purent commenter la mise en scène de leur pièce de théâtre intitulée « L’Holocauste, la vie en bocal » à partir des éléments d’information qu’elles avaient recensés sur la vie d’Irena SENDLEROWA.

À l’époque, les jeunes lycéennes ne savaient pas qu’Irena SENDLEROWA vivait encore à Varsovie. Lorsqu’elles l’apprirent, elles obtinrent son adresse à la Fondation pour les Justes parmi les nations, à New-York, puis elles lui écrivirent en lui disant combien sa vie et son expérience héroïque avaient été pour elles la source féconde d’une grande inspiration. Elles lui témoignèrent également leur grande et respectueuse admiration.

Ci-dessous, Irena SENDLEROWA en 2000

Après quelques semaines, Irena SENDLEROWA, alors âgé de 90 ans, leur répondit, le 24 mars 2000, en leur disant combien elle était touchée et émue par leur démarche et combien leur travail méritait considération et respect. Plusieurs lettres furent échangées entre les lycéennes et Irena, ce qui permit aux quatre jeunes filles, sous la houlette de leur professeur, d’aller rencontrer, l’année suivante, la vieille dame, à Varsovie, le 23 mai 2001, alors qu’elle avait déjà 91 ans…Leur séjour à Varsovie commença par des rencontres avec des « enfants » de l’Holocauste à l’issue desquelles elles jouèrent leur pièce de théâtre qui fit vibrer d’émotion l’assistance entière.

Ci-dessous, en 2001, la rencontre

d’Irena SENDLEROWA, au centre,

avec les jeunes lycéennes du Kansas

C’est qu’en effet cette femme – par ce don d’elle-même qu’elle fit à la cause du sauvetage des enfants, avec sa forte espérance chevillée au cœur dans la nuit sombre de la barbarie nazie – mérite toute notre admirative attention et notre reconnaissance pour son humanité, son courage et tous les risques qu’elle a pris, sans jamais penser à elle, ni jamais renoncer…

Juste parmi les justes, s’impose à nous l’idée que cette femme héroïque doit être aujourd’hui redécouverte et même célébrée car son destin – qui recoupa l’une des plus grandes barbaries de l’Histoire du vingtième siècle – fut tout de même sublime et exceptionnel [6] .

Mais alors se pose à nous l’inévitable question de fond : « comment, une jeune-femme, d’à peine alors un peu plus de 30 ans, put-elle entreprendre quotidiennement, pendant 2 ans, une action de cette envergure, sans faillir et avec autant de détermination et de courage ? »

C’est à cette question que nous voudrions essayer de répondre.

Car en nous tournant vers ses origines, et plus précisément sa famille, sans doute peut-on y trouver la source de l’imprégnation qui fut la sienne dans la détermination, le courage et l’humanisme.

II/ Les racines et l’enfance : une tradition de résistance, d’indépendance et d’ouverture aux autres

L’être humain est en général très marqué par son enfance et le milieu dans lequel il a évolué depuis sa naissance jusqu’aux apprentissages de sa vie quotidienne jalonnant son accès à l’âge adulte.

Le courage, dans la famille d’Irena SENDLEROWA, était une qualité ancestrale, comme nous allons le voir, en nous penchant sur ses origines familiales.

Irena SENDLEROWA est né à VARSOVIE le 15 février 1910 à l’hôpital du Saint-Esprit où travaillait son père comme médecin.

Elle connaissait bien l’histoire de ses origines familiales qu’elle a relatées d’ailleurs dans ses mémoires.

Elle était la fille de Stanisław KRZYŻANOWSK (1874-1917), son père, lui-même marié depuis 1909, avec Janina Karolina GRZYBOWSKA (1885-1944).

A/ Les racines familiales d’Irena

1/ Du côté maternel

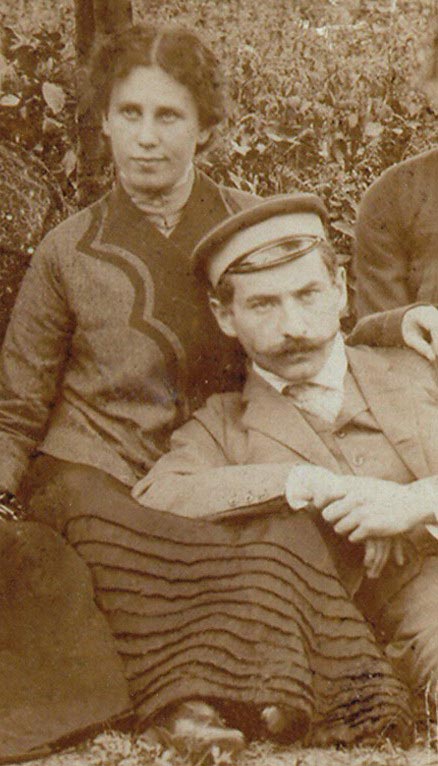

Ci-dessous, la mère d’Irena,

Janina Karolina KRZYŻANOWSKI

née GRZYBOWSKI (1885-1944)

Du côté maternel, son arrière-grand-père, Karol GRZYBOWSKI, fut très lié aux évènements qui secouèrent la POLOGNE alors sous le joug de la RUSSIE tsariste et impérialiste [7].

Du côté maternel, son arrière-grand-père, Karol GRZYBOWSKI, fut très lié aux évènements qui secouèrent la POLOGNE alors sous le joug de la RUSSIE tsariste et impérialiste [7].

L’insurrection de janvier 1863 – ou insurrection polonaise de 1863 contre l’Empire russe – fut déclenchée à la suite de la conscription forcée des Polonais dans l’armée russe, ordonnée par le marquis WIELOPOLSKI. Les Polonais, dépourvus d’armée, recoururent à la guérilla [8].

Le Comité central national se proclama Gouvernement national provisoire et déclara la guerre à la Russie.

L’arrière-grand-père d’Irena – Karol GRZYBOWSKI – qui possédait une petite propriété près de la ville de KALISZ, n’hésita pas à participer, en janvier 1863, à l’insurrection polonaise contre l’Empire russe.

Ci-dessous l’un des dessins du peintre polonais Arthur GROTTGER (1837-1867) figurant parmi ses cinq cycles de dessins destinés à être gravés pour illustrer la lutte pour l’indépendance lors de l’insurrection polonaise de janvier 1863

Mais l’insurrection ayant été impitoyablement réprimée et vaincue en 1864, cela engendra la suppression quasi complète de l’autonomie relative du royaume du Congrès et la russification des anciennes provinces polonaises.

Mais l’insurrection ayant été impitoyablement réprimée et vaincue en 1864, cela engendra la suppression quasi complète de l’autonomie relative du royaume du Congrès et la russification des anciennes provinces polonaises.

La répression fut impitoyable. Pour avoir participé à l’insurrection Karol GRZYBOWSKI fut arrêté et déporté en Sibérie où il mourut…Sa propriété fut confisquée, et sa femme parvint à peine à survivre avec son bébé, le grand-père d’Irena.

En effet, pour échapper à la soldatesque des troupes du tsar qui les recherchaient, sa femme – l’arrière-grand-mère maternelle d’Iréna – et KSAWERY, son jeune fils de trois ans, furent cachés par les paysans du pays et durent vivre pendant plusieurs mois dans la clandestinité avant de s’installer à VARSOVIE où ils vécurent dans la misère, l’arrière-grand-mère ayant dû, pour survivre et subvenir aux besoins de son fils, tricoter et broder des chandails.

Ksawery GRZYBOWSKI entreprit des études de jardinage et d’agriculture et se maria à l’âge de 19 ans avec une veuve ayant déjà trois garçons dont il eut lui-même trois fils et une fille, la mère d’Irena SENDLEROWA.

2/ Du côté paternel

Irena était la fille de Stanisław Henryk KRZYŻANOWSKI, né à TARCZYN [9] le 29 octobre 1874 et mort à OTWOCK (banlieue de Varsovie) le 10 février 1917 [10].

Henryk KRZYŻANOWSKI (photo ci-contre avec son épouse) fut l’un des premiers membres du Parti socialiste polonais (PPS), parti politique de gauche créé à Paris en 1892 et alors l’une des principales forces politiques en Pologne [11]. Le PPS faisait de l’indépendance nationale une condition nécessaire à l’avènement du socialisme et réclamait l’annulation des partages de la Pologne et la création d’un État polonais indépendant.

Henryk KRZYŻANOWSKI fait partie des jeunes militants du Parti socialiste polonais, alors en plein essor. Il s’engage pour l’instauration d’une véritable démocratie, notamment pour l’égalité des droits et une médecine accessible à tous, la réduction à 8 heures de la journée de travail et l’interdiction du travail des enfants. Il participa à la révolution polonaise de 1905 contre la Russie tsariste [12], au cours de laquelle il joua un rôle de meneur dans le déclenchement des grèves des écoles où il défendit les droits des étudiants polonais. Son activité politique considérée comme subversive l’empêcha d’obtenir son diplôme de médecine à l’Université impériale de Varsovie d’où il fut renvoyé. Il dût changer d’université pour celle de Cracovie d’où il fut également exclu. Il l’obtint finalement, en 1908, mais à KHARKIV [13] (anciennement KHARKOV), centre industriel, culturel, scientifique et universitaire d’UKRAINE qui était alors considéré comme le ferment de la contestation socialiste en Europe de l’Est.

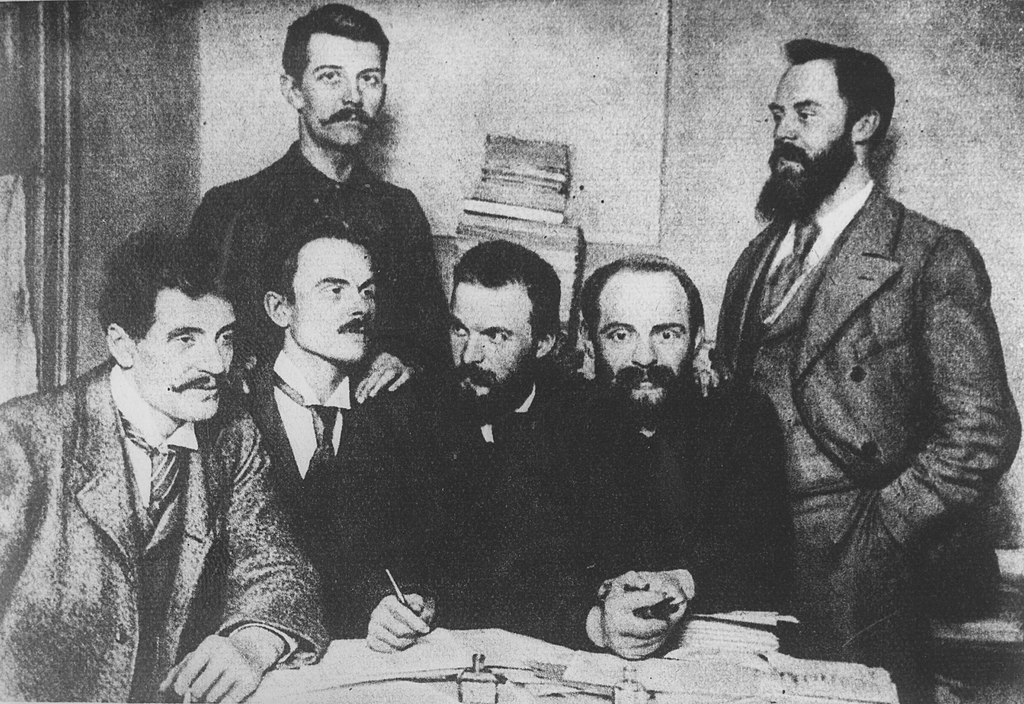

Ci-dessous, les leaders du Parti Socialiste Polonais (PPS), à Londres, en 1896

De gauche à droite Ignacy MOŚCICKI,

Bolesław JĘDRZEJOWSKI, Józef PIŁSUDSKI,

Aleksander DĘBSKI.

Debout : Bolesław MIKLASZEWSKI, Witold JODKO-NARKIEWICZ.

Mais pourquoi ce choix d’une université ukrainienne ?

Il s’explique par le fait que tant du côté paternel que maternel d’Irena, les familles KRZYŻANOWSKI et GRZYBOWSKI avaient des racines en UKRAINE.

Et la cité de KHARKOV, éloignée d’un millier de kilomètres de Varsovie, était l’un des pôles de la vie intellectuelle et culturelle juive, contrairement à la Pologne où l’antisémitisme était alors assez répandu.

C’est au cours d’un séjour chez ses parents à TARCZYN, qu’il rencontra Janina Karolina GRZYBOWSKA et l’épousa en 1909, à POCHREBYSZCZE [14], petite ville d’UKRAINE située à 140 kms de KIEV.

Les jeunes mariés rentrèrent à Varsovie où naquit peu après, le 15 février 1910, Irena à l’hôpital catholique du Saint-Esprit où Henryk KRZYŻANOWSKI exerçait comme médecin et chercheur spécialisé dans l’étude des maladies infectieuses.

Mais, en 1912, la petite Irena – âgée alors de deux ans – contracta une virulente coqueluche, maladie infantile qui était souvent mortelle, à l’époque, pour les enfants en bas âge.

B/ L’installation de la famille à OTWOCK

1/ Un médecin exemplaire au service de tous

À la suite des sérieuses difficultés respiratoires d’Irena qui accompagnèrent cette maladie, la famille décida de quitter Varsovie, trop humide et polluée, pour s’établir à OTWOCK [15], bourgade située à 24 kms au sud-est de Varsovie, qui était alors réputée pour son bon air et sa qualité de vie.

Ci-dessous, sur une carte d’aujourd’hui, l’emplacement géographique d »OTWOCK située à un peu plus de deux dizaines de Kms au sud-est de Varsovie (Warszawa) (et qui était alors, au début du 20ème siècle, une bourgade attractive pour sa qualité de vie)

Le père retrouva ainsi la campagne qui l’avait vu naître lui-même à TARCZYN, non loin d’OTWOCK, l’une et l’autre communes de la voïvodie [16] de Mazovie du nord-est de la Pologne.

Ci-dessous, représentation d’un bon médecin de campagne dans les années 1900

C’est ainsi qu’à peine arrivé à OTWOCK, le Dr. KRZYŻANOWSKI ouvrit un cabinet médical en s’établissant dans la maison d’un médecin décédé quelques mois plus tôt. Irena guérit vite de sa coqueluche, mais ses parents connurent matériellement de très difficiles débuts car la ville comptait déjà quatre médecins lesquels étaient eux-mêmes plutôt solidement établis, ce qui laissait peu de place à leur nouveau confrère arrivant dont par ailleurs la réputation était encore à faire, ce qui se traduisit par peu de patients au cabinet et guère de visites à domicile, lesquelles devaient aussi s’étendre aux villages des alentours où les patients, en général, étant plutôt assez pauvres, avaient du mal à payer le nouveau médecin qui renonçait alors, avec une rare bienveillance, à ses honoraires.

C’est ainsi qu’à peine arrivé à OTWOCK, le Dr. KRZYŻANOWSKI ouvrit un cabinet médical en s’établissant dans la maison d’un médecin décédé quelques mois plus tôt. Irena guérit vite de sa coqueluche, mais ses parents connurent matériellement de très difficiles débuts car la ville comptait déjà quatre médecins lesquels étaient eux-mêmes plutôt solidement établis, ce qui laissait peu de place à leur nouveau confrère arrivant dont par ailleurs la réputation était encore à faire, ce qui se traduisit par peu de patients au cabinet et guère de visites à domicile, lesquelles devaient aussi s’étendre aux villages des alentours où les patients, en général, étant plutôt assez pauvres, avaient du mal à payer le nouveau médecin qui renonçait alors, avec une rare bienveillance, à ses honoraires.

Des années après, Irena a noté cette période sombre et dure da la vie familiale en ces termes :

« Durant le premier hiver, maman dut vendre son manteau d’hiver pour qu’il y ait quelque chose à manger. Papa ne pouvait vendre le sien, car il devait être bien couvert lorsqu’il prenait le volant pour se rendre chez les malades. Maman sortait de la maison seulement le soir, quand papa rentrait de ses visites médicales. Elle mettait alors sa fourrure sur ses épaules et se promenait autour de la maison. »

Ce fut alors que de retour en Pologne, le mari de la sœur du docteur KRZYŻANOWSKI, Jan KARBOWSCY – qui, ingénieur des transports, fit une carrière lucrative dans la construction de chemins de fer en RUSSIE où il avait amassé une fortune personnelle – put venir en aide à son beau-frère en acquérant pour lui un grand bâtiment entouré d’un vaste parc qui avait abrité un ancien pensionnat.

Cet édifice confié par l’oncle d’Irena et son épouse – Jan et Maria KARBOWSCI – au docteur KRZYŻANOWSKI fut transformé par celui-ci en un sanatorium modèle pour y soigner la tuberculose et les maladies pulmonaires.

L’énergie et le professionnalisme du docteur furent rapidement couronnés de succès. Outre la mise en œuvre de techniques novatrices lors des interventions chirurgicales, l’établissement s’appuyait sur le climat exceptionnel de la localité et le repos à l’air libre, sur la terrasse, des patients en toutes saisons.

Le docteur KRZYŻANOWSKI soignait la population pauvre, aussi bien juive que polonaise, sans compter sa peine et souvent gratuitement. C’est ainsi qu’il dispensa ses soins à de nombreux juifs de condition modeste – dont la communauté constituait près de la moitié de la population locale – sans souvent réclamer ses honoraires, avec un grand dévouement et une exceptionnelle bienveillance, contrairement à de nombreux médecins polonais refusant de soigner les juifs d’humble extraction sociale.

Bientôt, dans toute la ville d’OTWOCK, ses qualités et son dévouement furent loués et sa renommée fut vite établie au point que nombreux étaient les juifs, de toutes conditions sociales, qui venaient le consulter.

Le père d’Irena était également très impliqué dans la vie sociale locale : président du cercle patriote polonais (Kolo Maciezy Pomskiej) ; vice-président de l’Association des amis d’OTWOCK ; vice-président du Conseil d’aide sociale de la ville.

Malgré ses multiples activités, le docteur KRZYŻANOWSKI ne cessait de se plonger quotidiennement dans la lecture des revues médicales savantes en provenance de l’étranger pour tenir à jour et perfectionner toujours davantage ses connaissances en sciences en général et en médecine en particulier.

Lors de la première guerre mondiale et l’occupation de la Pologne par les puissances centrales [17], avec l’institution des tickets de rationnement par les Allemands, les conditions de vie des Polonais devinrent catastrophiques car ils manquaient de vivres et de tout en général. Sur le plan sanitaire, la pénurie de médicaments engendra une épidémie de typhus qui n’épargna pas OTWOCK dont les habitants furent vite contaminés.

Selon le témoignage d’Irena, parmi les cinq médecins en exercice, seul son père acceptait de prendre le risque d’aller soigner chez eux les malades atteints du typhus. Victime de son devoir, le docteur KRZYŻANOWSKI contracta le typhus et, terrassé par la maladie et une fièvre intense, après quelques jours, il mourut le 10 février 1917 alors qu’il n’avait que 40 ans.

Irena et sa mère furent déchirés par la mort de ce père et époux tant chéri.

Après son décès, des représentants du conseil juif local, sensibles aux bons soins souvent désintéressés que le bon docteur KRZYŻANOWSKI avait apportés à leur communauté, n’hésitèrent pas à proposer à sa veuve de prendre en charge l’éducation d’Irena, ce qu’elle refusa – avec tact et en les remerciant pour leur geste – en invoquant le fait qu’elle-même encore jeune (elle n’avait alors que 32 ans) elle pouvait travailler pour subvenir à l’éducation et aux besoins de sa fille.

Ci-dessous, quelque part en Europe, un lieu de soins saturé donnant une idée des ravages de la grippe espagnole, de 1918-1919, qui frappa gravement Irena SENDLEROWA en mettant sa vie en danger, et qui fut la 1ère grande pandémie moderne faisant pas moins de 30 millions de morts selon la statistique la plus généralement admise

Comme le montre la photo ci-contre, à gauche, en 1918, lors de l’épidémie de grippe espagnole qui sévissait partout dans le monde, avec parfois des conséquences mortelles, Irena contracta cette affection qui atteignit ses deux poumons et une oreille. Et bien qu’elle en guérît, après un traitement adapté, elle dût subir ensuite dans une clinique de Varsovie une trépanation car le liquide infecté avait contaminé son cerveau. Elle survécut mais dut suspendre sa scolarité en rentrant avec son grand-père maternel – Ksawery GRZYBOWSKI – à OTWOCK où une enseignante lui prodigua des cours à domicile. Guérie, elle garda néanmoins des séquelles invalidantes de sa maladie qui se manifestaient par de violents maux de tête lesquels, pour l’essentiel, comme annoncé à sa mère par ses médecins soignants, disparurent, avec le temps, mais avec, de manière récurrente, la réapparition de ces maux gênants.

Comme le montre la photo ci-contre, à gauche, en 1918, lors de l’épidémie de grippe espagnole qui sévissait partout dans le monde, avec parfois des conséquences mortelles, Irena contracta cette affection qui atteignit ses deux poumons et une oreille. Et bien qu’elle en guérît, après un traitement adapté, elle dût subir ensuite dans une clinique de Varsovie une trépanation car le liquide infecté avait contaminé son cerveau. Elle survécut mais dut suspendre sa scolarité en rentrant avec son grand-père maternel – Ksawery GRZYBOWSKI – à OTWOCK où une enseignante lui prodigua des cours à domicile. Guérie, elle garda néanmoins des séquelles invalidantes de sa maladie qui se manifestaient par de violents maux de tête lesquels, pour l’essentiel, comme annoncé à sa mère par ses médecins soignants, disparurent, avec le temps, mais avec, de manière récurrente, la réapparition de ces maux gênants.

Quant au sanatorium, il ne survécut pas au décès du père d’Irena, son initiateur et bienfaiteur, car, une première fois temporairement fermé pour une désinfection après le décès paternel, puis réouvert avec la prise en charge de son administration par la mère d’Irena, il fut enfin définitivement fermé en 1920 par Jan et Maria KARBOWSCI qui le vendirent à la communauté juive locale, laquelle en fit une école.

Et en 1920, Irena et sa mère JANINA quittèrent OTWOCK pour PIOTRKÓW TRYBUNALSKI [18], bourgade de plus de 40 000 habitants, située à 136 kms au sud-ouest de Varsovie et où vivait avec sa famille (son épouse et sa fillette) l’un des plus jeunes frères de JANINA qui les accueillit généreusement, avec le grand-père maternel d’Irena.

Irena passa alors un examen d’admission dans la classe de 3ème du collège d’Helena TRZCIŃSKA [19] où elle fut intégrée [20].

2/ L’immersion d’Irena dans la communauté juive d’OTWOCK et dans la culture Yiddish

Ci-dessous, l’une des expressions de la culture Yiddish, cette langue

parlée par les communautés juives d’Europe centrale et orientale

De même que son cabinet, la maison familiale du docteur KRZYŻANOWSKI était toujours ouverte. Son épouse, accueillante et chaleureuse, était elle-même très disponible pour tous ses hôtes et avec son époux ils se réjouissaient tous les deux que leur petite Irena sympathise avec les enfants de ces familles juives et soit bien accueillie au sein de celle-ci. C’est ainsi qu’elle apprit le yiddish qu’elle parlait couramment à l’âge de six ans. À son tour elle initiait des petits amis juifs au Polonais. Elle jouait beaucoup à l’extérieur avec eux – à cache-cache ou au ballon – pour, à l’issue de ces jeux et de retour dans leur maison, sentir l’arôme du pain chaud au cumin qui était la promesse d’un merveilleux goûter.

De même que son cabinet, la maison familiale du docteur KRZYŻANOWSKI était toujours ouverte. Son épouse, accueillante et chaleureuse, était elle-même très disponible pour tous ses hôtes et avec son époux ils se réjouissaient tous les deux que leur petite Irena sympathise avec les enfants de ces familles juives et soit bien accueillie au sein de celle-ci. C’est ainsi qu’elle apprit le yiddish qu’elle parlait couramment à l’âge de six ans. À son tour elle initiait des petits amis juifs au Polonais. Elle jouait beaucoup à l’extérieur avec eux – à cache-cache ou au ballon – pour, à l’issue de ces jeux et de retour dans leur maison, sentir l’arôme du pain chaud au cumin qui était la promesse d’un merveilleux goûter.

De son propre aveu, ces années passées à OTWOCK, de 1912 à 1920, furent, pour Irena, les plus heureuses de son enfance. Sa mère s’était engagée dans la vie culturelle locale en jouant dans des représentations théâtrales organisées par l’association culturelle « Spojnia » regroupant des amis d’OTWOCK et des intellectuels animant la vie locale. Irena participait aux processions des fêtes de l’Église où portant le costume d’une fille de Cracovie elle jetait des fleurs aux passants avec d’autres enfants. Elle fut également initiée au chant par un bel adolescent de 15 ans lui-même très doué et talentueux dans les exercices vocaux qui firent de lui, plus tard, un excellent baryton reconnu sur les places internationales.

III/ La formation d’IRENA et le choix de son métier

Lorsque Irena et sa mère s’installèrent dans la ville citadine de PIOTRKÓW TRYBUNALSKI, les tensions entre la Pologne et la Russie étaient entrées dans une phase aigüe et la ville était en effervescence.

A/ La rencontre du scoutisme avec l’indépendance de la Pologne

Ci-dessous, illustration de ce qu’était l’écho du scoutisme en Pologne,

avec son appropriation par l’ »Association nationale du scoutisme polonais »

Un peu avant la Première Guerre mondiale, sitôt né, le mouvement du scoutisme avait rencontré un certain écho en Pologne. En effet, le scoutisme polonais – qui avait été fondé en 1910 par Andrzej MAŁKOWSKI et, un peu plus tard avec sa femme Olga DRAHANOWSKA, enthousiasmés l’un et l’autre par l’approche éducative de BADEN-POWELL [21] – avait déjà participé activement à la lutte pour l’indépendance de la Pologne.

Un peu avant la Première Guerre mondiale, sitôt né, le mouvement du scoutisme avait rencontré un certain écho en Pologne. En effet, le scoutisme polonais – qui avait été fondé en 1910 par Andrzej MAŁKOWSKI et, un peu plus tard avec sa femme Olga DRAHANOWSKA, enthousiasmés l’un et l’autre par l’approche éducative de BADEN-POWELL [21] – avait déjà participé activement à la lutte pour l’indépendance de la Pologne.

Une fois celle-ci acquise, en 1918, le mouvement scout put entamer une nouvelle étape tournée vers des activités plus pacifiques. C’est ainsi qu’au lendemain de la guerre, en 1919, fut fondée officiellement l’Association nationale du scoutisme polonais (ZHP) qui devint membre fondateur de l’Organisation mondiale du scoutisme (OMMS) et de l’Association mondiale des guides et des éclaireuses (AMGE).

1/ La jeunesse de la ville de PIOTRKÓW et le scoutisme

La jeunesse de la ville de PIOTRKÓW, lorsqu’elle s’engagea dans les troupes de scouts, outre l‘apprentissage de chants valorisant les valeurs du scoutisme, y reçut également une formation paramilitaire conçue pour lui apprendre à se défendre contre les envahisseurs de la patrie [22]. C’est dans ce contexte de revendication de l’identité nationale polonaise, qu’Irena s’engagea avec résolution dans le mouvement du scoutisme.

2/ La rencontre d’Irena avec le scoutisme

C’est ainsi que lors des chaudes journées de printemps, Irena rejoignait les patrouilles de scouts qui bivouaquaient et s’entraînaient au bord de la rivière : exécution des exercices de premier secours, marche au pas cadencé, etc. [23]

Après, comme nous l’avons vu plus haut, l’appropriation du scoutisme par l’Association nationale du scoutisme polonais, le serment des scouts polonais comportait ce slogan qui enflammait le cœur de l’adolescente : « [vous pouvez] compter sur [nous] comme sur ZAWISZA [24] ».

Valeurs du scoutisme

Irena fut probablement marquée par le mouvement scoutiste de sa jeunesse reposant sur les valeurs chevaleresques de solidarité, d’entraide et de respect qui ont contribué également à forger son caractère et sa personnalité, sans doute parce que le scoutisme rencontrait certaines valeurs fondamentales de son éducation familiale et la praxis de sa famille autour de ces valeurs tournées vers les autres.

B/ L’heure du choix d’une formation professionnelle et les obstacles

Un rappel préalable du contexte politique de la Pologne entre 1918 et 1938 est ici nécessaire (1) avant d’aborder les difficultés rencontrées par Irena avant de trouver sa voie (2) pour conduire à terme ses études après sa rébellion contre les institutions universitaires et la période d’ostracisme qui s’ensuivit jusqu’à l’obtention de son diplôme de maîtrise (3).

1/ Un rappel sommaire du contexte : la Pologne entre 1918 et 1931 une mosaïque de fortes minorités

Dès le début des années vingt, la nouvelle République de Pologne [25] – fondée le 11 novembre 1918 – qui avait adopté en 1921 une constitution démocratique de type parlementaire, inspirée du modèle républicain français – s’était engagée dans une politique de « polonisation » qui avait exacerbé les revendications nationales.

En effet, le recensement de 1918 avait révélé que près d’un tiers de la population polonaise (30,8 %) appartenait à des minorités. Or cette tendance s’accentua davantage avec la victoire polonaise de 1920 sur le nouveau régime politique russe avec les gains territoriaux qu’elle entraîna. C’est ainsi qu’au recensement de 1931, la population comptait 68,9 % de Polonais, 13,9 % d’Ukrainiens et de Ruthènes, 8,6 % de Juifs, 3,1 % de Biélorusses, 2,3 % d’Allemands et 2,8 % d’autres minorités comme celles des Lituaniens, des Tchèques et des Arméniens.

Et bien que la POLOGNE ait ratifié, en 1920, le Traité des Minorités [26] – qui avait été annexé au Traité de Versailles – les populations minoritaires (Allemands, Ukrainiens, Biélorusses, Juifs, etc.) se plaignaient des multiples discriminations dont elles étaient l’objet. Les engagements du Traité n’étaient pas respectés et, encore pis, pour les juifs, les sentiments antisémites qu’attisaient des groupes nationalistes polonais et l’Église catholique, se transformaient en actes violents souvent très meurtriers : boycott des entreprises et des commerces juifs, quotas et « ghettos des bancs » à l’université, pogroms, etc.

Ci-dessous, signature du traité de Versailles le 28 juin 1919 (à la galerie des Glaces, château de Versailles) comportant le « Traité concernant la reconnaissance de l’indépendance de la Pologne et de la protection des minorités », conclu entre les principales puissances alliées et associées. Il permit la renaissance de la Pologne.

D’ailleurs, un peu plus tard, après avoir rompu avec le Traité des Minorités – dénonciation auprès de la SDN du 13 septembre 1934 refusant la protection internationale des minorités – le gouvernement polonais finit par faire voter, en 1938, des lois ouvertement antisémites (limitation de l’abattage rituel) et donna également l’ordre à l’armée de détruire les églises orthodoxes dans les zones ukrainiennes pendant l’été 1938.

2/ Pour Irena, comment trouver sa voie ?

Après avoir passé son baccalauréat en 1927, Irena voulait s’orienter vers des études supérieures à fort contenu social. Or celles-ci n’étant pas dispensées en Pologne, étaient éventuellement envisageables à Paris. Or si ses oncles étaient d’accord pour permettre à la fille de leur sœur d’entreprendre les études qu’elle rêvait de faire, ils considéraient qu’une jeune-fille de dix-sept ans se retrouvant seule, loin des siens, dans une ville lointaine comme Paris n’y trouverait pas toutes les garanties de sécurité.

Irena s’inscrivit d’abord à l’université de Varsovie pour étudier le droit, pensant trouver dans cette discipline ses liens avec le travail social. Au bout de deux années d’études du droit romain dispensées par un professeur très érudit mais ne suscitant guère son intérêt et par ailleurs ayant tendance à considérer qu’une telle discipline n’était pas destinée aux jeunes-femmes, elle renonça, préférant se tourner vers les sciences humaines en focalisant son intérêt sur la littérature polonaise.

3/ Un contexte antisémite à l’université et la rébellion d’Irena

Le contexte antisémite dans les universités polonaises dans les années 30 fut hélas une triste et sinistre réalité. Il est aujourd’hui bien connu et a été finement analysé par le politologue et sociologue Paul ZAWADZKI (université de Paris I Panthéon-Sorbonne) dans sa très forte contribution à l’ouvrage collectif Les juifs et la ville, sous le titre « La violence antisémite dans les universités polonaises » (Ed. Presses universitaires du Midi, 2000, pp. 169-188) (voir également OpenEdition Books : 27 février 2020, 308 pages). Il s’y exprime en ces termes :

« … le phénomène le plus troublant, qui nous interpelle très particulièrement en tant qu’universitaires, c’est la violence antisémite surgie au cœur même d’une institution incarnant la Raison, l’universalisme des Lumières, l’Humanisme par excellence, bref située en principe au plus loin du préjugé racial. Les Universités et les écoles supérieures polonaises devinrent le théâtre de bagarres déclenchées dans les années trente par les corporations nationalistes qui dominaient alors la vie politique étudiante.

« … le phénomène le plus troublant, qui nous interpelle très particulièrement en tant qu’universitaires, c’est la violence antisémite surgie au cœur même d’une institution incarnant la Raison, l’universalisme des Lumières, l’Humanisme par excellence, bref située en principe au plus loin du préjugé racial. Les Universités et les écoles supérieures polonaises devinrent le théâtre de bagarres déclenchées dans les années trente par les corporations nationalistes qui dominaient alors la vie politique étudiante.

Les premiers affrontements sanglants se produisirent en automne 1931 à l’université de Cracovie, où des étudiants nationalistes (nationaux-démocrates) chassèrent des salles de cours leurs condisciples juifs, auxquels ils reprochaient de ne pas fournir un nombre suffisant de cadavres à l’Institut d’Anatomie. Rapidement, les troubles se sont étendus à Wilno, à Lwow, à Varsovie où en novembre 1931 des groupes d’étudiants armés de matraques ont sérieusement blessé des étudiants juifs, avant de se précipiter sur les passants juifs du Jardin de Saxe.»

C’est ainsi qu’Irena SENDLEROWA dut elle-même affronter, à l’université au cours de ses études, dans les années 30, un tel climat antisémite [27] avec des bagarres fréquentes et qui se traduisit par la mise en œuvre de la part des autorités sur le livret universitaire des étudiants à l’endroit de l’emplacement où était apposé le sceau de l’université d’un côté droit aryen pour les Polonais et d’un côté gauche pour les Juifs destiné à distinguer ces deux catégories de la population étudiante pendant les cours. Outrée par une telle pratique de séparation des étudiants, par solidarité, Irena – qui, comme on l’a vu, avait vécu son enfance en osmose avec la communauté juive d’OTWOCK – s’asseyait systématiquement parmi les étudiants juifs, en butte, ainsi qu’elle-même et tous les étudiants polonais qui les côtoyaient et leur témoignaient leur sympathie, aux ratonades des étudiants appartenant à l’extrême droite nationaliste [28].

Ulcérée par l’impunité accordée à ces fauteurs de troubles et surtout aux auteurs d’exactions fréquentes contre les étudiants juifs, outre sa résistance courageuse, parfois même physique contre eux [29], Irena se rebella et barra sur son livret étudiant la mention « côté droit aryen ». Elle fut aussitôt sanctionnée par les autorités universitaires qui lui refusèrent son inscription aux travaux dirigés ainsi qu’aux examens et la suspendirent de ses droits d’étudiante.

C’est ainsi que pendant 3 ans, et malgré ses demandes réitérées de réintégration, Irena fut privée de tous ses droits et ne put achever ses études universitaires. Ce n’est qu’à l’occasion d’un nouveau contexte rectoral plus favorable [30], en 1938 [31], qu’elle put enfin recommencer à travailler pour reprendre la rédaction de son mémoire de maîtrise. Elle passa son dernier examen, en juin 1939, et put se présenter ensuite pour la soutenance de son mémoire.

IV/ L’entrée dans le monde professionnel

Les premiers pas professionnels d’Irena se rattachent à l‘année 1932 (A).

À partir de l’occupation de la Pologne en septembre 1939 (B), Irena, qui travaillait toujours au sein de la section d’aide à l’enfant fonctionnant dans le cadre de l’ancien département d’Aide sociale, orienta son action vers l’aide apportée aux juifs enfermés dans le ghetto de Varsovie à partir du 16 novembre 1940.

A/ Les premiers pas professionnels d’Irena en 1932

Irena commença à travailler en août 1932 dans la section d’aide à la mère et à l’enfant dont la professeure Helena RADLINSKA était la présidente et Maria UZIEMBLO la directrice. La section – qui était rattachée au Comité citoyen d’Aide sociale – organisait une aide pour les demandeurs d’emploi à cette époque où la Pologne connaissait un chômage massif [32]. Antérieurement, elle avait essayé de trouver un poste d’enseignante de la langue et littérature polonaises mais sans succès car sa « mauvaise réputation » de frondeuse la suivait depuis l’université, sans parler de sa qualification de « rouge » qui la disqualifiait quant à l’obtention de ce type d’emploi.

C’est cette même année que son conjoint Mieczyslaw SENDLER – qui occupait, depuis 1931, un poste d’assistant à la faculté de lettres classiques de Varsovie – lui annonça son départ pour POZNAN où il avait accepté le poste de professeur de lettres qui lui avait été proposé. En même temps, il tint à lui rappeler que bien que mariés depuis 9 ans, ils vivaient tous les deux, s’étant connus depuis l’âge de 14 ans, comme frère et sœur sans avoir eu d’enfant. Aussi lui dit-il que leur séparation était lourde de signification, même s’ils continueraient à rester proches l’un de l’autre. C’est alors qu’elle lui annonça à son tour qu’elle venait d’entrer au département d’aide sociale et prenant conscience ce jour-là qu’elle ne partageait pas avec son mari les mêmes idéaux et combats, elle lui manifesta néanmoins le même attachement que celui qu’il lui avait exprimé [33].

Au sein de la section d’aide à la mère et à l’enfant – qui était territorialement organisé en 3 centres [34] -, Irena fut bien accueillie et baigna vite dans une atmosphère de « bonté et de justice sociale », en osmose avec l’éducation qu’elle avait reçue de ses parents [35].

Son travail reposait sur une enquête effectuée sur le milieu social de la personne aidée. Pour cela, les agents de l’aide sociale, loin d’être formés pour ce type d’investigation, devaient, au contraire, faire l’apprentissage, eux-mêmes, d’une large autonomie dont ils disposaient ensuite pour agir librement selon leur ressenti. Ce n’est qu’après 1 ou 2 mois de travail que chacun des agents présentait, au cours d’une réunion, ses méthodes et analyses.

L’aide dispensée pouvait être médicale, juridique, matérielle ou tout autre.

En 1932, le Comité d’action sociale n’était pas bien perçu par le Gouvernement polonais alors en place car d’une part dans sa publication, « L’Homme en Pologne », il faisait état des conséquences dramatiques du chômage qui sévissait à cette époque [36] ; d’autre part il exigeait des subventions qui, bien qu’indispensables, étaient souvent considérées comme excessives par le pouvoir politique.

Irena s’investit dans la seconde équipe juridique destinée à venir en aide aux mères d’enfants nés hors mariage et souvent au chômage pour lesquelles il fallait obtenir l’aide des pères en sollicitant, avec la coopération d’un avocat, l’intervention du tribunal. Cela nécessitait enquêtes et témoignages.

Ayant accédé à la direction de cette équipe d’aide aux mères élevant des enfants hors mariage dont le nombre s’accroissait avec la venue à Varsovie de filles de la campagne y cherchant un travail, Irena, après une année d’activité, écrivit un article dans le journal L’Homme en Pologne pour plaider en faveur de la régularisation sociale de ces jeunes-femmes, alors dans le besoin et le malheur.

Mais les partis de droite au gouvernement et au Parlement n’appréciaient guère les demandes de subventions de plus en plus pressantes de l’institution dans laquelle était impliquée Irena et ses collègues, et cela d’autant plus que certains de ceux-ci venaient de l’extrême gauche alors très mal supportée.

Cette double considération précipita, au printemps de 1935, la fermeture des sections d’aide à la mère et à l’enfant, avec l’assurance que tous leurs employés seraient réaffectés au sein du département d’Aide sociale du conseil municipal de Varsovie. Mais la promesse ne fut pas tenue car si certains employés furent engagés à plein temps, d’autres durent trouver du travail ailleurs.

Fort heureusement pour elle, Irena trouva du travail dans le sixième centre d’aide et de santé du n° 25, rue SIEDZIBNA dont la mission était de prendre en charge la population pauvre vivant dans les baraques d’ANNOPOL situées dans un quartier du nord-est de Varsovie.

Elle travailla ensuite comme instructrice chargée d’organiser des stages professionnels pour les nouveaux fonctionnaires au sein de différents secteurs du département d’Aide situé au n° 24 de la rue ZLOTA.

B/ Le contexte anti-juif de la Pologne occupée

L’occupation de la Pologne par les nazis [37] n’obligeait plus ceux-ci à s’embarrasser de considérations politiques. Ils terrorisèrent le peuple polonais, arrêtèrent et assassinèrent ses dirigeants ainsi que les élites intellectuelles du pays, considérant les Polonais comme devant se plier aux exigences de la « race des seigneurs ».

1/ Les politiques anti-juives de l’occupant allemand

La politique anti-juive et les solutions à la question juive furent présentées comme des efforts destinés à mettre fin aux dommages causés par les Juifs à la nation et au gouvernement allemands, ce qui justifia que la police et la SS furent autorisées à devenir la force exécutive pour tout ce qui touchait au traitement des Juifs. Le 21 septembre 1939, Reinhard HEYDRICH, chef de l’Office de sécurité, envoya une directive, la Schnellbrief, expliquant les procédures à suivre et l’attitude à adopter vis-à-vis des Juifs dans les zones occupées de Pologne. Selon celle-ci, les Juifs vivant dans les villages et les petites localités devaient être transférés dans des ghettos, et des conseils juifs, Judenräte [38], devaient être mis en place pour exécuter les ordres des autorités allemandes.

À Varsovie, dès l’hiver 1939 – 1940, les nazis contraignirent les juifs à porter un brassard blanc avec l’étoile bleue de David. Ils identifièrent les vitrines des magasins juifs, confisquèrent leurs radios et leur interdirent de voyager en train (novembre 1939).

2/ Le ghetto de Varsovie

Ci-dessous, porte d’entrée du ghetto de Varsovie, le plus grand

de tous les ghettos juifs dans l’Europe occupée par les nazis

L’ordre de transplantation de Juifs dans le ghetto fut donné le 2 octobre 1940. Puis, le 12 octobre 1940 (jour de la fête juive de Yom Kippour), les Allemands annoncèrent aux Juifs qu’ils n’avaient que jusqu’à la fin du mois pour déménager dans le quartier juif.

L’ordre de transplantation de Juifs dans le ghetto fut donné le 2 octobre 1940. Puis, le 12 octobre 1940 (jour de la fête juive de Yom Kippour), les Allemands annoncèrent aux Juifs qu’ils n’avaient que jusqu’à la fin du mois pour déménager dans le quartier juif.

Les Juifs devaient être rassemblés dans une petite zone misérable et inhospitalière en partie détruite par les bombardements. Elle se composait de 73 rues représentant 4% de la superficie de Varsovie [39].

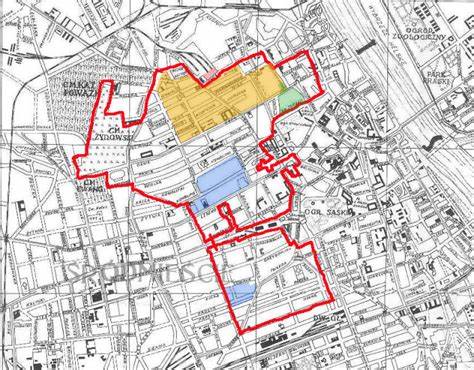

Ci-dessous, plan du ghetto de VARSOVIE en 1940

En effet, le ghetto, d’une superficie d’environ 300 hectares, se situait au centre de la ville de Varsovie. Initialement il était composé de deux parties – un grand ghetto et un petit ghetto – reliées entre elles par un pont en bois. Le ghetto était entouré de 18 kilomètres de murs hauts de plusieurs mètres et de fil de fer barbelé. Dans cette enceinte, on comptait 128 000 habitants au km² contre 14 000 environ dans la Varsovie non juive. La population du ghetto, qui comptait 381 000 personnes enregistrées en janvier 1941, avait atteint 439 000 personnes en juin 1941 pour retomber à 400 000 en mai 1942. Ces différences ont été expliquées par l’arrivée de nombreux réfugiés et la surmortalité qui sévissait dans le ghetto. Seul lien avec l’extérieur, un tramway réservé aux Polonais non juifs traversait le lieu.

En effet, le ghetto, d’une superficie d’environ 300 hectares, se situait au centre de la ville de Varsovie. Initialement il était composé de deux parties – un grand ghetto et un petit ghetto – reliées entre elles par un pont en bois. Le ghetto était entouré de 18 kilomètres de murs hauts de plusieurs mètres et de fil de fer barbelé. Dans cette enceinte, on comptait 128 000 habitants au km² contre 14 000 environ dans la Varsovie non juive. La population du ghetto, qui comptait 381 000 personnes enregistrées en janvier 1941, avait atteint 439 000 personnes en juin 1941 pour retomber à 400 000 en mai 1942. Ces différences ont été expliquées par l’arrivée de nombreux réfugiés et la surmortalité qui sévissait dans le ghetto. Seul lien avec l’extérieur, un tramway réservé aux Polonais non juifs traversait le lieu.

V/ La résistance et le sauvetage des enfants juifs

Quand, à partir de l’automne 1939, les Allemands ordonnèrent aux autorités municipales de Varsovie de licencier les travailleurs juifs et de cesser d’apporter une aide aux Juifs pauvres, des cellules d’aide, d’abord de 5 personnes puis de 10 personnes, se mirent en place aussi bien au sein de la section d’aide à l’enfant de l’ancien département d’Aide sociale que sur le terrain Il s’agissait d’orienter des enfants polonais vers des orphelinats et de porter secours à de petits enfants sans abri et voués à devenir des futurs enfants du ghetto. Ces femmes et hommes courageux agissaient, en dehors de toute structure partisane, sur la base de considérations purement humanitaires pour venir en aide à leur prochain, en l’occurrence les Juifs « les plus touchés » par la misère et la faim.

Dans l’avant-propos des Archives clandestines du ghetto de Varsovie : Les enfants et l’enseignement (Tome 2) rassemblées par Emanuel RINGELBLUM [40], Feliks TYCH [41], historien et publiciste polonais, chercheur sur l’Holocauste et le mouvement ouvrier, écrivit :

« La guerre d’Hitler contre la plupart des pays d’Europe pour établir un ordre nouveau sur le continent, celui des nazis, pour soumettre l’Europe à l’Allemagne fasciste et pour conquérir l’espace vital nécessaire à la race des hommes supérieurs germaniques était devenue, à partir de l’été 1941, la première guerre dans l’Histoire conduite consciemment contre des enfants. Tuer des enfants était l’un des buts de guerre d’Hitler. Il ne s’agissait pas des enfants de tous les pays occupés, mais des représentants d’un groupe concret : les enfants juifs. Et, dans ce cas unique, de tous les enfants juifs. » [42]

L’avocat nazi Hans FRANCK qui dirigeait le Gouvernement général [43], avait interdit aux Juifs, le 15 octobre 1941, de quitter le ghetto et aux Polonais de leur apporter de l’aide, sous peine de mort.

Le sort des Juifs avait, dès 1942, préoccupé le Gouvernement polonais alors en exil à Londres. Ainsi, dès juin 1942, le général SIKORSKI, chef de l’Etat polonais en exil, alertait les Alliés de l’existence du génocide en leur révélant que des trains entiers étaient envoyés vers les centres de mise à mort de TREBLINKA, SORBIBOR, BELZEC appelés déjà « camps de la mort » et que plus de 1 million de Juifs polonais avaient déjà été tués à l’été 1942. Les autorités polonaises s’étonnaient de l’inertie des Alliés devant une telle barbarie [44]. Un peu plus tard, le 30 octobre 1942 à Londres, lors de la manifestation de « Protestation contre la persécution des Juifs », organisée à l’Albert Hall, le général SIKORSKI devait à nouveau s’exprimer en ces termes :

« Je prends la parole lors de cette manifestation d’importance au nom du gouvernement polonais pour témoigner d’une vérité tragique. Il s’agit de persécutions massives. Sans pitié. Parmi celles-ci se trouve l’extermination des Juifs en Pologne. Ceux-ci sont la plupart des Juifs polonais ou des Juifs venus des pays occupés par les Allemands. On les emmène de force dans les ghettos de Varsovie, Lodz, Cracovie, Lwow et Vilnus. Ils sont pourchassés plus loin vers l’Est et, dans les conditions les plus atroces qui soient, plus maltraités que des troupeaux de vaches et de bœufs, mis ensuite à mort par des dizaines de milliers. Même la science allemande est aujourd’hui au service de ces bourreaux, inventant des méthodes nouvelles et perfectionnées pour tuer massivement les gens. Outre ce déploiement de moyens d’extermination systématique de la nation polonaise qui, malgré tout et depuis trois ans déjà, ne plie pas devant l’occupant, les Allemands utilisent les systèmes de persécution les plus honteux et les plus cruels… » [45]

Ci-dessous le général Władysław SIKORSKI (1881-1943)

Chef des forces armées polonaises exerçant les fonctions

de Premier ministre du gouvernement polonais en exil

de 1939 à 1943. Les circonstances de sa mort dans un

accident d’avion sont encore sujettes à interrogations.

De son côté, 15 jours plus tard (15 novembre 1942), la Résistance polonaise fit état du fait que des dizaines de milliers de Juifs et de prisonniers de guerre soviétiques étaient acheminés à Auschwitz-Birkenau « afin d’y être exterminés dans des chambres à gaz ». [46]

En mai 1943, un rapport, rédigé par les services de renseignement polonais et parvenu à Washington, dressait le nombre consternant des victimes du camp d’Auschwitz-Birkenau en décembre 1942 : 520 000 Juifs ; 65 000 Polonais ; 26 000 prisonniers de guerre soviétiques. [47]

A/ L’entrée dans le ghetto

À la suite de l’entassement des populations, de leur malnutrition et de la mauvaise hygiène de vie quotidienne, toutes les conditions étaient réunies pour qu’une épidémie de typhus ou d’autres maladies contagieuses se déclenchent et se propagent alors au sein du ghetto. Ce fut ainsi que, grâce à l’aide du docteur Julian MAJKOWSKI, épidémiologiste et à la tête de la direction sanitaire, Irena obtint, pour elle-même et sa collègue de travail Irena SCHULTZ et ensuite pour d’autres « courriers », de vraies cartes de travail afin de lutter contre les maladies contagieuses. Ce furent ces cartes de travail qui légalisèrent leurs entrées dans le ghetto jusqu’au 18 avril 1943, date de soulèvement du ghetto.

Devant la menace d’épidémie les Allemands, de leur côté, redoutant le typhus et d’autres maladies contagieuses au contact de porteurs potentiels, laissèrent aux Polonais le soin de contrôler la situation sanitaire au sein du ghetto.

Cela permettait à Irena et à ses collègues de pénétrer plusieurs fois par jour dans le ghetto avec des vivres, des médicaments (notamment vaccins contre le typhus), des produits sanitaires. Afin de ne pas trop attirer l’attention des Allemands et de ne pas susciter la crainte des Juifs, Irena prit l’habitude d’exprimer sa solidarité avec la population juive du ghetto en arborant un brassard avec l’étoile de David [48].

B/ La vie du ghetto : les Comités de maison et les cercles de jeunes

Les « comités de maison » jouèrent un rôle considérable dans l’organisation sociale de l’aide, alors qu’à l’origine ils avaient été créés pour se protéger contre les bombardements des avions allemands pour installer des abris et éteindre les incendies. Ces comités de maison s’étendaient sur toute la ville de Varsovie car ils étaient aussi bien présents dans les quartiers dits « aryens » que dans les anciens quartiers juifs.

À la tête de ces comités de maison l’on trouvait des hommes dotés d’exceptionnelles qualités humaines et sociales tels, pour n’en citer que quelques-uns, le docteur Emanuel RINGELBLUM, Szachno ZAGAN, Chaim KAPLAN, Jonasz TURKOW, etc., faisant face à la fois à l’occupant allemand et au Judenrat [49] qui ne leur facilitaient pas la tâche. Ces Comités développèrent une activité sociale extraordinaire et constituaient un asile authentique dans l’aide incessante qu’ils apportaient, sans compter, à leur prochain.

Dans chaque Comité de maison étaient choisis par le tuteur ceux des jeunes qui présentaient les capacités nécessaires non seulement pour organiser l’aide sociale mais aussi pour prendre en charge les besoins culturels et éducatifs de la communauté en se constituant en « cercles » pour permettre aux jeunes de vivre leurs valeurs dans leur engagement quotidien. Ces « cercles », comme les Comités de maisons, prirent de plus en plus d’importance à partir de la fermeture du ghetto devenant des lieux de discussion, des espaces de liberté et de vie pour ces milliers de personnes confinées dans l’isolement le plus sombre et parfois même ils pouvaient devenir des lieux d’espoir et même de gaieté où était maintenue la foi en l’Homme.

Dans ses conversations avec Anna MIESZKOWSKA [50], Irena SENDLEROWA évoque quelques-unes des grandes et attachantes figures de ces cercles : Ala GOLAB-GRYNBERGOWA, infirmière de profession, s’occupant du cercle du 9 de la rue SMOCZA et organisatrice, avec l’aide de Ludwik HIRSZFELD, professeur de la Faculté de Médecine de Varsovie, d’une fondation sanitaire clandestine accueillant les garçons et les jeunes-filles en proie aux conditions sanitaires déplorables qui régnaient dans le ghetto ; Jozef ZYSMANN, juriste et brillant avocat, dirigea le cercle de la rue Ogrodowa où, homme de gauche et patriote, il aidait les jeunes et leur enseignait la sociabilité et la générosité ; Rachela ROZENTHAL, enseignante de profession, s’occupait du cercle de la rue PAWIA qui, ayant été elle-même victime d’actes de discrimination et d’humiliation de la part d la droite nationale radicale (ONR), acquit la conviction que le seul endroit où elle pourrait travailler était une école pour enfants juifs issus de milieux défavorisés voulant leur apprendre, outre leur culture ancestrale avec leurs grands poètes, qu’ils ne cessaient d’avoir le droit de jouer et aussi de rire, quel que soit le pire des contextes ; Jan Izaak KIERNICEL, enseignant de formation et possédant une maîtrise de lettres slaves le destinant à un brillant avenir académique, était également héritier d’un riche patrimoine qu’au grand dam de sa famille il préféra décliner pour se tourner, après son enfermement dans le ghetto, vers la prise en charge du cercle de la rue ELEKTORALNA en vue de la scolarisation et l’éducation d’enfants qui, handicapés, par la maladie, ne pouvaient participer à l’enseignement clandestin organisé dans le ghetto tandis que son cercle organisait des discussions culturelles et intellectuelles, avec le choix de poèmes du polonais TUWIM [51] et de moments musicaux autour de CHOPIN, et notamment de son Étude révolutionnaire qui enflammait l’assistance. [52]

C/ L’action d’Irena SENDLEROWA

Ci-dessous Irena SENDLEROWA en 1939-1942

Comme on l’a vu, le père d‘Irena avait joué un rôle important dans la création du nouveau parti socialiste polonais, ce que ses anciens camarades de Varsovie n’avaient pas oublié, parlant de lui avec la plus grande affection. Irena avait, elle-même, adhéré au parti socialiste [53], et c’est parmi ces militants politiques progressistes qu’elle se sentait à l’aise. Elle prolongeait et continuait ainsi l’action politique et militante qui avait déjà été celle de son père – dont le souvenir lui était si cher – en s’engageant pleinement dans le sauvetage des juifs et notamment des enfants si vulnérables – ce qui la rapprocha également de son condisciple, Adam CELNIKIER, étudiant juif idéaliste rencontré sur les bancs de l’université lorsqu’elle avait envisagé, au début, d’y faire son droit – même si c’est Mietek SENDLER qu’elle épousa en 1931, alors qu’elle était à peine âgée de 21 ans.

Comme on l’a vu, le père d‘Irena avait joué un rôle important dans la création du nouveau parti socialiste polonais, ce que ses anciens camarades de Varsovie n’avaient pas oublié, parlant de lui avec la plus grande affection. Irena avait, elle-même, adhéré au parti socialiste [53], et c’est parmi ces militants politiques progressistes qu’elle se sentait à l’aise. Elle prolongeait et continuait ainsi l’action politique et militante qui avait déjà été celle de son père – dont le souvenir lui était si cher – en s’engageant pleinement dans le sauvetage des juifs et notamment des enfants si vulnérables – ce qui la rapprocha également de son condisciple, Adam CELNIKIER, étudiant juif idéaliste rencontré sur les bancs de l’université lorsqu’elle avait envisagé, au début, d’y faire son droit – même si c’est Mietek SENDLER qu’elle épousa en 1931, alors qu’elle était à peine âgée de 21 ans.

Pourquoi une telle attirance pour l’action sociale chez Irena ? Dans ce choix et sa détermination son père est toujours présent :

« Mon père était un médecin, un humaniste, et ma mère, qui aime les gens, l’aidait beaucoup dans son travail social. On m’a appris depuis mon plus jeune âge qu’il existe deux catégories d’êtres : les bons et les mauvais. Leur race, leur religion, leur nationalité importent peu ; ce qui importe, en revanche, c’est la personne elle-même. C’est une vérité qu’on m’a inculquée dès l’enfance » [54]

C’est ainsi, comme on l’a vu (cf. supra IV notamment A), qu’Irena effectua son stage universitaire auprès de la professeur Helena RADLINSKA, pionnière de l’action sociale en Pologne, qui l’affecta ensuite comme stagiaire rétribuée au sein de la protection maternelle et infantile chargée d’aider les mères célibataires.

Le contexte familial et universitaire explique l’engagement et l’entrée en résistance d’Irena, dix ans plus tard, au moment de l’invasion de la Pologne par les nazis puis de l’enfermement des Juifs au sein du ghetto de Varsovie.

Mais pour des raisons de sécurité la plupart des enfants sauvés ont connu Irena SANDLEROWA sous son nom de code, « sœur JOLANTA », variation du mot « violette » désignant la fleur éponyme [55].

1/ La création de ŻEGOTA

Le 27 septembre 1942 fut créé un « Comité temporaire d’Aide aux Juifs », à l’initiative de Zofia KOSSAK-SZCZUCKA (ci-dessous) – célèbre femme écrivaine populaire en Pologne et conservatrice catholique -, et de la journaliste Wanda KRAHELSA-FILIPOWICZOWA (ci-dessous), rédactrice en chef du magazine d’art ARKADY, et activiste socialiste engagée dans le travail social.

Ci-dessous, Zofia KOSSAK-SZCZUCKA (1889-1968), écrivaine, essayiste, militante catholique et résistante polonaise. Par ses origines familiales – qui la portaient également vers la peinture qu’elle étudia en 1912-1913 à l’École de l’Art à Varsovie – elle hésita entre la peinture et la littérature pour finalement choisir celle-ci. Elle fut vite reconnue en tant qu’écrivaine puisqu’en 1936, elle reçut les Palmes d’or de l’Académie polonaise de littérature.

Ci-dessous, Wanda KRAHELSA-FILIPOWICZOWA (1886-1968), militante du parti socialiste polonais (Polska Partia Socjalistyczna, PPS), membre de l’organisation de combat du parti socialiste polonais. Épouse d’un ancien ambassadeur à Washington, elle utilisa ses contacts avec la direction militaire et politique de l’État polonais clandestin pour la sensibiliser au sort de la population juive..

Pourtant, s’agissant de l’écrivaine Zofia KOSSAK-SZCZUCKA, au départ, celle-ci n’était guère favorable aux Juifs avant la guerre car elle leur reprochait leur rôle actif dans la révolution bolchévik qu’elle-même rejetait [56]. Mais, à partir d’août 1942, elle s’indigna vite de l’inertie de la Grande-Bretagne, de l’Amérique et même de la société internationale juive en général devant l’Holocauste, ce « carnage de millions de personnes sans défense se réalis(ant) dans l’indifférence du monde ».

Le 4 décembre 1942 le « Comité temporaire d’Aide aux Juifs » se transforma en Conseil d’aide aux Juifs et fut désigné sous le nom de code de « Konrad ŻEGOTA » [57].

En 1963, le comité ŻEGOTA a été honoré en tant qu’organisation par YAD VASHEM : un arbre a été planté dans l’allée des justes.

Władysław BARTOSZEWSKI (1922-2015), historien et homme politique polonais, résistant pendant la Seconde Guerre mondiale – il fut membre de ŻEGOTA – assista à la cérémonie.

Ci-dessous le monument à la mémoire de ŻEGOTA à Varsovie

a) Pourquoi ce nom de ŻEGOTA ?

A priori, le nom de code de ŻEGOTA pouvait surprendre. Mais il avait été discrètement emprunté au grand poète romantique polonais Adam MICKIEWICZ (1798-1855) qui, dans son œuvre théâtrale, avait créé les deux personnages de KONRAD et ŻEGOTA. Dans son pays, il était unanimement considéré comme l’égal de DANTE, pour l’Italie, et GOETHE, pour l’Allemagne, car il fut le chantre de sa patrie trop longtemps disparue [58]. Lors de son approche d’Irena en vue de son intégration dans l’organisation, la romancière catholique Zofia KOSSAK-SZCZUCKA donna une autre raison quant au choix du nom ŻEGOTA qui, selon elle, serait composé de « vieilles racines » signifiant « coup de poignard » ou « brûler » [59].

b) Comment était organisé et fonctionnait ŻEGOTA ?

L’organisation ŻEGOTA comprenait des représentants du Parti socialiste polonais, de l’Union paysanne, de l’Union démocratique, du Front catholique pour la Renaissance de Pologne, de l’Union générale des Travailleurs Juifs, (BUND)[60], du Comité national Juif.

ŻEGOTA était soutenu par la DELEGATURA (gouvernement polonais exilé) et regroupait alors autour de 180 personnes [61].

Fin décembre 1942, Irena fut approchée par une femme d’environ une cinquantaine d’années se présentant sous le nom d’ALICIA (nom de code de Zofia KOSSAK-SZCZUCKA) qui l’invita à entrer en contact avec ŻEGOTA [62] pour parler avec son responsable, un certain TROJAN (nom de code de Julian GROBELNY [63]) qui connaissait les activités clandestines en faveur des Juifs du Département d’Aide. Militant laïc du PPS (parti socialiste polonais), résistant et président du Conseil d’aide aux Juifs polonais – ŻEGOTA [64] –, GROBELNY lui confia la section d’aide aux enfants juifs où elle devint très active au sein du Conseil.

Elle-même catholique, l’écrivaine Zofia KOSSAK-SZCUCKA était chargée de la liaison entre ŻEGOTA et les couvents, les orphelinats catholiques, ainsi qu’avec les membres du clergé [65].

ŻEGOTA recevait des subsides du Gouvernement polonais en exil qui lui-même les recevait essentiellement des Etats-Unis. Mais ces subsides étaient loin de couvrir tous ses besoins immenses, estimés à un demi-million de zlotys [66] par mois, et cela compte tenu de la tendance inflationniste de l’économie polonaise subissant le joug de l’occupant [67].

Ci-dessous, Julian GROBELNY (1893-1944),

membre du Parti Socialiste Polonais,

Président de ŻEGOTA . Pour cette activité,

il fut honoré du titre de « Juste parmi les nations ».

C’est à Julian GROBELNY lui-même qu’Irena rendait compte quant à la manière dont elle gérait les sommes reçues pour aider les Juifs, adultes, et surtout adolescents et enfants, à sortir du ghetto. S’il est difficile, faute de la conservation d’archives liées à cette période, de savoir combien de personnes travaillaient effectivement à la section des enfants, il reste que le travail au sein du Conseil d’Aide aux Juifs était fondamental. Au sein de la section des enfants, Irena SENDLEROWA donnait, sans relâche, l’impulsion pour favoriser son extension et son développement. Mais seule une dizaine de personnes collaboraient directement avec elle et partageaient la connaissance des affaires du Conseil d’Aide aux Juifs, la plupart des autres collaborateurs, même s’ils étaient pleinement investis dans la sauvetage et l’apport d’allocations pour les enfants, ne savaient rien de l’existence même du Conseil.

c) Les besoins de ŻEGOTA aggravés par l’inflation

L’aide matérielle apportée par ŻEGOTA avait pour ennemie irréductible, à cette époque, l’augmentation incessante des prix des denrées de première nécessité : à un certain moment, note Irena, 1 kg de lard ne coûtait pas moins de 1400 slotys.

La subvention, de 70 000 slotys attribués à ŻEGOTA par le Gouvernement polonais en exil, en décembre 1942, passa à 250 000 slotys un peu avant l’insurrection du ghetto de Varsovie.

Selon Irena, même si l’aide matérielle apportée par ŻEGOTA demeurait modeste et insuffisante, la constance et la régularité d’une telle aide engendraient un sentiment de sécurité et de réconfort pour les Juifs qui, traqués et en danger de mort, recevaient cette aide.

d) L’appel, par ŻEGOTA, à la population polonaise

ŻEGOTA publiait également des journaux clandestins et des tracts dans lesquels l’organisation faisait appel à la population polonaise pour qu’elle lui apporte son aide, et cela d’autant plus, note Irena, qu’il fallait au moins mobiliser dix polonais pour sauver une seule personne d’origine juive, qu’elle soit adulte ou enfant.

2/ la prise en charge de la sortie des enfants du ghetto

Cette prise en charge s’effectuait en étroite collaboration avec les familles dont l’assentiment était nécessaire et pas toujours très simple à obtenir de leur part.

Après que les familles avaient été informées qu’il était possible de sauver leur enfant en le faisant sortir du ghetto, celles-ci souhaitaient obtenir des garanties quant à l’efficacité de l’entreprise, ce qui, bien que légitimement compréhensible, n’était pas possible honnêtement de leur promettre car les risques étaient trop grands et l’insuccès n’était jamais à écarter pour l’organisation clandestine. Parfois les familles étaient déchirées quant à la bonne solution à adopter dans l’intérêt de l’enfant : le père étant d’accord pour donner son enfant, alors que son épouse était réticente et parfois même s’y opposait franchement, et quand les deux étaient d’accord il arrivait que ce fut la grand-mère qui refusait alors de s’en séparer pour « rien au monde ».

Les familles s’interrogeaient, à juste titre, sur leurs chances de retrouver leurs enfants après une telle séparation et le péril passé ainsi que sur l’éducation religieuse qui serait donnée à leur progéniture, certaines d’entre elles redoutant l’inculcation de la religion chrétienne aux dépens de leur religion judaïque.

En effet, il fallait fournir aux enfants de faux papiers ou bien leur fabriquer un faux acte de naissance, le plus souvent avec le secours des paroisses catholiques. Les enfants devaient endosser une nouvelle identité : apprendre les prières chrétiennes, s’habituer à leur nouveau nom « polonais » ; ne jamais parler de leurs véritables mère et père et surtout ne jamais dire qu’ils étaient juifs. C’est la « leçon » que, bien que bouleversée, devait faire, chaque fois, Irena à chaque enfant extirpé du ghetto

Mais il arrivait à Irena et à ses collaborateurs de repartir sans l’enfant ou de devoir revenir le lendemain pour essayer à nouveau de convaincre la famille si celle-ci et l’enfant n’étaient pas déjà sur l’umschlagplatz [68]…

a) Les complicités

L’aide de la police juive était requise pour la sortie des enfants du « quartier de la mort », mais il fallait aussi compter sur de nombreuses complicités. Toutes les « sorties » du ghetto étaient exploitées (avec le courageux concours des concierges), et notamment celles du Palais de justice dont l’une des sorties donnait sur le côté « aryen » (côté rue OGRODOWA).

Les enfants étaient emmenés dans des voitures de pompiers, dans des voitures sanitaires ou même dans les tramways grâce à la complicité des conducteurs. Certains jeunes enfants étaient déplacés dans des sacs, des cartons, des paniers. Les nourrissons étaient endormis puis dissimulés dans des boîtes en bois spéciales perforées par des trous. Ils voyageaient dans des ambulances qui étaient chargées d’acheminer des produits antiseptiques au sein du ghetto grâce au dévouement de l’un de leurs chauffeurs (Antoni Dabrowski).

L’on faisait aussi passer les enfants par les caves des maisons qui avoisinaient l’extérieur du ghetto ou même parfois par les égouts.

Irena répétera sans cesse qu’elle ne fut que le modeste et banal rouage, le maillon d’un réseau qui sut tisser une chaîne de fraternité et qui, au printemps 1943, était fort de milliers de membres déterminés et résolus.

b) Les trois mères

Selon Irena, l’une des rescapées raconte qu’elle a eu trois mères : la première, juive, qu’elle n’a jamais connue ; la seconde, polonaise, qui l’a élevée ; la troisième, Irena SENDLEROWA, à qui elle doit sa survie et son salut.

c) Des « urgences de soins » au placement des enfants

Le premier endroit, et le plus important, pour l’accueil des enfants à leur sortie du ghetto était dénommé « urgences de soins » car il fallait apprendre rapidement aux enfants leur nouveau mode de vie ainsi que les mettre en confiance en les entourant de la plus affectueuse attention et en leur prodiguant les plus grands soins : propreté, nourriture, tenue vestimentaire décente afin d’apaiser la douleur de la séparation d’avec leurs parents. Il s’agissait aussi de leur apprendre le polonais, les prières, des chansons et des poèmes. Tout ceci explique que le temps de séjour aux « urgences » n’était jamais fixé à l’avance car il variait selon la capacité d’adaptation des enfants à leur nouvelle condition de vie.

C’est dire que cette période d’urgence se passait nécessairement chez des personnes de grande confiance. À la fin de cette période d’adaptation, les enfants étaient placés soit à l’orphelinat du père BODUEN, soit dans de nombreux monastères situés dans toute la Pologne, soit dans des familles polonaises très fiables.

Parfois il était nécessaire de trouver un autre endroit pour le petit réfugié exposé à la dénonciation du voisinage pour échapper à la Gestapo inquisitrice, ces déménagements successifs traumatisaient parfois les jeunes enfants qui, les vivant comme des « tragédies », ne manquaient pas alors de s’étonner auprès d’Irena : « Madame, s’il vous plaît, dites-moi combien on peut avoir de mamans, car moi, je vais déjà chez la troisième. »

d) La sécurité des enfants et la préservation de leur identité juive originelle

Ceux qui organisaient le sauvetage des enfants étaient bien conscients que ceux-ci ne devaient pas être considérés comme irrémédiablement perdus pour leur famille d’origine et leurs proches, si ceux-ci, à l’issue de la guerre, survivaient à la barbarie nazie. À cette fin, était consigné dans un « registre » leur lieu d’habitation à Varsovie ou dans toute la Pologne. Et c’est Irena SENDLEROWA qui, pendant plusieurs années, eut la lourde responsabilité de tenir ce « registre » qui contenait le prénom, le nom de famille et l’adresse du pupille, mais aussi, entre parenthèses, les prénom et nom originels de l’enfant juif. Quant au lieu où l’enfant avait été emmené, il faisait l’objet d’une adresse codée [69]. En fait de « registre », il s’agissait en réalité de petites bandelettes en papier de soie enroulées dans un cylindre qu’Irena déposait chaque soir sur une table au centre de la pièce donnant sur le jardin de la maison et de la cour afin qu’en cas d’intrusion et de perquisition des Allemands ces documents puissent être jetés par la fenêtre dans les arbustes du jardin.

D/ L’insurrection du ghetto de Varsovie (19 avril 1943)

Le soulèvement du ghetto de Varsovie est une révolte armée, organisée et menée par la population juive du ghetto de Varsovie contre les forces d’occupation allemandes entre le 19 avril et le 16 mai 1943.

À partir du 22 juillet 1942 les Allemands avaient déclenché la « Grande Action » : déportation de Juifs au camp d’extermination de Treblinka. Mais, début janvier 1943, ils considérèrent qu’il fallait accélérer la déportation de la population civile du ghetto vers les camps d’extermination afin de la « liquider » définitivement. Et cette menace devenait de plus en plus pressante sur le ghetto.