LES ÉTATS-UNIS : UNE HISTOIRE CONSTANTE D’EXPANSIONNISME TERRITORIAL DE LA NATION AMÉRICAINE CONSIDÉRÉE COMME « ÉLUE DE DIEU »

par Louis SAISI

« Loue le Puissant qui a créé et préservé notre nation :

Alors nous devons conquérir, car notre cause est juste,

Et que cela soit notre devise : « En Dieu est notre confiance. »

Et la bannière étoilée dans son triomphe flottera

Sur le pays de la liberté et la patrie des courageux !»

— The Star-Spangled Banner, Traduction littérale

SOMMAIRE

Introduction

I/ L’expansionnisme territorial originel américain

A/ Les doctrines de l’exceptionnalisme américain et de la Destinée Manifeste

1/ La doctrine de l’exceptionnalisme américain

2/ La doctrine de la Destinée Manifeste des USA et leur extension continentale

B/ L’extension territoriale des États-Unis

1/ Contre les nations rivales (Mexique, Angleterre, Espagne)

2/ L’extension territoriale contre les Indiens

II/ L’idéologie impérialiste américaine du 20ème siècle

A/ Les deux visions réaliste et idéaliste au 20ème siècle des doctrines de l’exceptionnalisme et la Destinée manifeste et l’interventionnisme américain

1/ Le réalisme de Theodore ROOSEVELT (1901-1909) : la diplomatie du « Big Stick »

2/ L’idéalisme du président Woodrow WILSON

B/ Entre Theodore Roosevelt et Woodrow Wilson, un autre pionnier : Franklin Delano ROOSEVELT (1933-1945) : la mission historique des USA est « d’apporter la paix, la prospérité et le bonheur à notre peuple et au monde. »

C/ L’idéologie impérialiste américaine héritière de la vision du monde des présidents Theodore Roosevelt et Woodrow Wilson (1949-1989)

1/ La doctrine TRUMAN et les premiers jalons de la guerre froide dans la lutte contre le communisme

2/ La nouvelle frontière de John F. KENNEDY (1961)

3/ Jimmy CARTER et l’exemplarité des USA (1977)

4/ Le manichéisme reaganien (1981-1989)

5/ Après la fin de la guerre froide : quel nouvel ordre mondial ?

Conclusions (1,2,3,4,5,6,7,8,9)

°°°°°°°

L’évocation de la grandeur de l’Amérique à travers la célèbre formule de Donald TRUMP « MAGA » = « Make America Great Again » (« Rendre l’Amérique à nouveau grande » ou « Rendre sa grandeur à l’Amérique ») reprend le vieux rêve américain en mettant l’accent sur le passé considéré comme glorieux de cette nation. Cette grandeur est d’ailleurs très présente dans l’hymne national américain The Star-Spangled Banner dont nous avons extrait l’une des strophes mise en exergue du présent article.

La reprise du rêve américain, asséné comme un leitmotiv, n’est pas la marque originale de TRUMP, même s’il lui a donné une nouvelle impulsion à forte connotation populaire, car il s’inscrit dans une continuité entre hier et aujourd’hui.

Car ce rêve américain est consubstantiel à l’histoire des États-Unis puisqu’il il s’est manifesté dès la création des colonies américaines parmi les premiers colons anglais au milieu du 17ème siècle pour être repris et largement développé ensuite par les pères fondateurs de la nation américaine dont certains furent aussi ses premiers dirigeants [1].

C’est en effet autour des doctrines de « l’exceptionnalisme américain » et de la « Destinée Manifeste » que s’est construit l’expansionnisme territorial originel américain au cours du 19ème siècle (I).

Au 20ème siècle, l’idéologie impérialiste américaine s’est construite – autour de visions tantôt réalistes, tantôt idéalistes ou enfin fanchement manichéennes – et développée jusqu’à la fin de la guerre froide (II).

Après la fin de celle-ci, cet expansionnisme a pris une nouvelle forme idéologique, à partir de 1997, malgré la fin de la guerre froide, en se développant à travers l’OTAN. Nous ne reprendrons pas ici les nombreux développements que nous avons déjà consacrés à cette question, mais nous bornerons à renvoyer sur ce site à notre article du 27 juin 2022 : « Il était une fois l’OTAN… Once upon a time NATO », https://ideesaisies.deploie.com/il-etait-une-foi…-par-louis-saisi/).

La théorie de l’exceptionnalisme américain qui, déjà, avait été largement invoquée, développée et popularisée pendant la guerre froide, a connu, en effet, une renaissance particulière après la dislocation de l’Union soviétique.

Aujourd’hui, cet expansionnisme américain revient avec force, au mépris du droit international, en se révélant sous un nouveau jour à travers l’impérialisme trumpien totalement assumé (ce que nous traiterons dans une IIIème partie qui sera développée ultérieurement en dehors du présent article).

I/ L’expansionnisme territorial originel américain [2]

L’expansionnisme territorial des Etats-Unis d’Amérique a été habilement masqué par un messianisme séculier connu, à partir du milieu du XIXe siècle, sous le nom de « destinée manifeste » qui a pris le relais de « l’exceptionnalisme américain » qui avait servi de fondement à l’établissement des 13 colonies anglaises dans le nouveau monde.

L’expansionnisme territorial des Etats-Unis d’Amérique a été habilement masqué par un messianisme séculier connu, à partir du milieu du XIXe siècle, sous le nom de « destinée manifeste » qui a pris le relais de « l’exceptionnalisme américain » qui avait servi de fondement à l’établissement des 13 colonies anglaises dans le nouveau monde.

Les États-Unis se sont construits contre l’Angleterre, ce qui est largement connu, mais aussi, ce qui l’est moins, idéologiquement contre l’Europe qui était, selon eux, la mère de tous les maux et vices dans le domaine politique.

Les colons anglais avaient fui l’Angleterre à cause des persécutions religieuses [3].

À partir de 1534, l’Église anglaise ne reconnaît plus l’autorité du pape, mais celle de son roi. Sous l’influence des idées calvinistes, les anglicans deviennent de plus en plus dissidents au point de se rapprocher des protestants [4]. De plus, vont se développer d’autres courants : le presbytérianisme, le congrégationalisme, le puritanisme. Rompant tout lien avec les anglicans, les Pèlerins (qui sont puritains) décident de fuir leur pays et arrivent en Nouvelle Angleterre. Leur installation est très difficile : difficulté à se nourrir, lutte contre les populations autochtones, augmentation lente de leur population.

La fondation d’une colonie anglaise en Nouvelle Angleterre en 1620 a constitué une date historique marquante, avec la création, par les pèlerins anglais – appelés « Pilgrim Fathers » – de la colonie de Plymouth, la première colonie anglaise [5] dans l’Etat du Massachussetts.

Cette colonie fut fondée par des dissidents anglais chassés de leur pays par des persécutions religieuses de l’église anglicane. Ils considéraient dès lors que leur mission était de créer une « Nouvelle Jérusalem » où ils pourraient pratiquer librement leur culte.

Leur débarquement du « Mayflower » fut un évènement historique important qui fut suivi par l’élaboration d’un « pacte de bonne entente » qui préfigurait ce que devaient être les constitutions des 13 colonies anglaises d’Amérique et, plus tard, la constitution des États-Unis.

Les puritains continuèrent à affluer vers la Nouvelle-Angleterre. On a parfois comparé leur émigration dans la « Nouvelle Angleterre » de l’Amérique à celle de “l’hégire”, départ ou fuite de Mahomet vers Médine [6]. L’Hégire est un événement considéré par les récits traditionnels comme une rupture fondamentale avec la société telle qu’elle était connue des Arabes jusqu’alors. Mahomet, rappelons-le, était le prophète qui avait osé rompre avec un modèle sociétal établi sur les liens du sang (organisation clanique), pour lui substituer une communauté de destin fondée sur la croyance autour du principe d’égalité où, dans ce nouveau modèle, tout le monde était censé être « frère » et où il n’était plus permis d’abandonner le démuni ou le faible comme c’était le cas auparavant, nouveau paradigme religieux qui n’était guère du goût des puissants clans de La Mecque.

De la même manière, les puritains étaient en « rupture » avec leur pays d’origine qu’ils quittaient et fuyaient pour construire une « Nouvelle Angleterre » débarrassée de ses péchés.

Si cette colonisation se révéla être un succès, c’est parce que les puritains d’Angleterre quittaient leur pays sans idée de retour. C’est ainsi qu’avant de partir pour le nouveau monde, ils vendaient tous leurs biens et s’embarquaient avec leur famille car plus rien ne les retenait dans la métropole. Une fois établis, ils expédiaient en Angleterre des lettres particulièrement positives et encourageantes pour valoriser l’émigration vers le nouveau monde et faire de nouveaux adeptes d’une émigration choisie. Ces lettres étaient vénérées comme “de saintes écritures, comme les écrits d’un prophète”.[7]

A/ Les doctrines de l’exceptionnalisme américain et de la Destinée Manifeste

1/ La doctrine de l’exceptionnalisme américain

Dès leur naissance, les États-Unis développent une vision idéaliste fondée sur les préceptes religieux adoptés par les puritains, en mettant l’accent sur le fait que les colonies anglaises implantées en Amérique – qui en se fédérant entre elles, après leur indépendance, deviendront, à la suite de leur victoire contre l’Angleterre, les États-Unis d’Amérique – occupent une place spéciale parmi les nations du monde, compte tenu de l’existence d’un profond sentiment national, de leur évolution historique, et de la force de leurs institutions politiques et religieuses louées par le français TOCQUEVILLE dans son ouvrage De la démocratie en Amérique [8].

Mais l’exceptionnalisme américain n’est pas né avec TOCQUEVILLE car, en 1840, comme il a été dit plus haut, il a déjà une « histoire » dont on peut trouver les prémisses chez l’avocat John WINTHROP [9] (1588-1649) qui, dès 1630, dans son fameux sermon « A Model of Christian Charity », prononcé lors de la fondation de la Colonie de la baie du Massachusetts, assigna aux puritains du Nouveau Monde la mission divine de construire une « Cité sur la colline »

« We shall be as a city upon a hill, the eyes of all people are upon us » (= « Nous serons comme une ville perchée sur une colline, les yeux de tous les peuples rivés sur nous »)

Cette expression elle-même tirée de l’Évangile selon Saint Matthieu (5 :14) [10] : « Vous êtes la lumière du monde. Une ville ne peut se cacher, qui est sise au sommet d’un mont. […] Ainsi votre lumière doit-elle briller aux yeux des hommes… ».

C’est ce discours qui est considéré comme fondateur du thème de « l’exceptionnalisme américain ».

Et, un siècle plus tard, selon Yves LACOSTE [11], ce sentiment est très répandu :

« Au XVIIIe siècle s’y produit le « grand réveil biblique » selon lequel Dieu a choisi l’Amérique comme terre promise, terre de renaissance de l’humanité et de lumière. Le Nouveau Monde est celui du Renouveau, à l’opposé des royaumes corrompus de l’Ancien Monde. George Washington affirme que « chaque pas qui nous fait avancer dans la voie de l’indépendance nationale semble porter la marque de l’intervention providentielle ». La certitude que l’Amérique a été élue par Dieu pour une destinée particulière dans le monde imprègne des textes qui sont encore fondamentaux pour les Américains, comme la Déclaration d’indépendance, le Bill of Rights, la Constitution fédérale. Cette exaltation de la « destinée manifeste » de l’Amérique n’est pas réservée aux déclarations de personnages officiels. Ainsi au XIXe siècle le romancier américain Herman Melville [12], l’auteur de Moby Dick, qui sera considéré bien plus tard comme l’un des plus grands romanciers américains, affirme : « Nous, Américains, sommes le peuple élu, l’Israël de notre temps, nous portons l’Arche des libertés du monde. »

Ce furent les premiers dirigeants américains qui développèrent la doctrine de l’exceptionnalisme américain en mettant l’accent sur le fait que la jeune république du nouveau monde devait se démarquer de toute influence européenne en limitant ses relations avec l’Europe seulement aux relations commerciales.

C’est cette doctrine qu’inaugura, le premier, Georges WASHINGTON dans ses recommandations adressées à ses successeurs et au peuple américain dans son discours d’adieu de 1796 :

« Notre Grande règle de conduite envers les nations étrangères est d’étendre nos relations commerciales afin de n’avoir avec elles qu’aussi peu de liens politiques qu’il est possible. Autant que nous avons déjà formé des engagements remplissons-les, avec une parfaite bonne foi. Et tenons-nous en là.

L’Europe a un ensemble d’intérêts primordiaux, qui avec nous n’ont aucun rapport, ou alors très lointain. Par conséquent elle est engagée dans de fréquentes polémiques, dont les causes sont essentiellement étrangères à nos soucis. Par conséquent donc il est imprudent pour nous de s’impliquer, à cause de liens artificiels, dans les vicissitudes ordinaires de sa politique, ou les combinaisons et les conflits ordinaires de ses amitiés ou de ses inimitiés.

[…] Pourquoi renoncer aux avantages d’une situation si particulière ? Pourquoi quitter notre propre sol pour se tenir sur une terre étrangère ? Pourquoi, en entrelaçant notre destin avec celui d’une quelconque part de l’Europe, empêtrer notre paix et notre prospérité dans les labeurs des ambitions, rivalités, intérêts, humeurs ou caprices européens ?

C’est notre politique véritable d’avancer exempt d’Alliances permanentes avec n’importe quelle partie du Monde étranger – Aussi loin, veux-je dire, que nous sommes maintenant capables de le faire – ne me croyez pas capable de recommander d’être infidèle aux engagements existants, (je soutiens la maxime non moins applicable aux affaires publiques que privées, que l’honnêteté est toujours la meilleur politique) – Je le répète donc, continuez à appliquer ces engagements dans leur sens véritable. Mais à mon avis, il est inutile et serait imprudent de les étendre. » [13]

De la même manière, c’est cette même idée de création d’un État exceptionnel ayant reçu la mission divine de s’implanter démographiquement et institutionnellement en Amérique du Nord qui justifia, chez JEFFERSON, le refus de développer des liens avec l’Europe dont il fallait se distinguer par la création d’un système original :

« Rien n’est plus important que l’Amérique reste séparée des systèmes européens, et en établisse un original. Notre situation, nos objectifs, nos intérêts sont différents. Il doit en être de même pour les principes de notre politique. Tout engagement avec cette région du monde doit être évitée si nous voulons que la paix et la justice soient les (objectifs, caractéristiques) de la société américaine. » (Thomas JEFFERSON à J. CORREA de SERRA, 1820)

Et un peu plus tard, JEFFERSON développa cette idée de ne pas s’immiscer dans les affaires européennes, et cela d’autant plus qu’il considérait avec sévérité les nations européennes, les considérant comme décadentes :

« J’ai toujours considéré comme fondamental pour les États-Unis de ne jamais prendre part aux querelles européennes. Leurs intérêts politiques sont entièrement différents des nôtres. Leurs jalousies mutuelles, leur équilibre des puissances (forces), leurs alliances compliquées, leurs principes et formes de gouvernement, ils nous sont tous étrangers. Ce sont des nations condamnées à la guerre éternelle. Toutes leurs énergies sont dévolues à la destruction du travail, de la propriété et des vies de leurs peuples. » [Thomas JEFFERSON à James MONROE, 1823]

Quant à la nécessité de l’expansion des 13 colonies américaines originelles ayant constitué la jeune démocratie américaine en 1787[14], persuadé qu’une telle expansion consoliderait la prospérité et les idéaux des États-Unis d’Amérique, le président Thomas JEFFERSON commença, dès 1803, par acheter la Louisiane à la France, qui permit aux explorateurs de découvrir les terres à l’Ouest du Mississipi et qui doubla aussitôt la superficie du territoire américain.

Il envoya ensuite, en 1804, avec les capitaines LEWIS et CLARK, une mission de reconnaissance vers l’océan Pacifique en passant par la vallée du Missouri. Cette expédition, qui dura de 1804 à 1806 avec l’atteinte de l’Océan Pacifique en décembre 1805, dût son succès à la présence, en son sein, d’un Français [15], et surtout de son épouse, une « native »[16] servant de guide et d’interprète shoshone (sioux).

Cet expansionnisme se poursuivit sous la présidence de James MONROE (1817-1825), à un moment où la tension entre l’Espagne et les États-Unis était vive sur la question des frontières au début du XIXᵉ siècle.

Aussi, pour éviter de perdre la Floride sans compensation, le diplomate espagnol Luis de Onis négocie un échange de souveraineté sur le territoire de Floride avec le secrétaire d’état John Quincy ADAMS. En retour, les Américains devaient abandonner leur prétention sur le Texas.

Cela se traduisit par la signature du traité d’ADAMS-ONIS – du nom des diplomates négociateurs des deux pays [17] – qui permit aux États-Unis de racheter la Floride à l’Espagne mais en devant renoncer, en échange, à toute prétention sur le Texas pour détendre la tension entre les deux États.

Officiellement nommé Traité d’amitié, de colonisation et de limite entre les États-Unis d’Amérique et sa Majesté catholique, cet accord fut signé le 22 février 1819 à Washington. Les ratifications furent ensuite échangées et le traité fut proclamé le 22 février 1821.

Officiellement nommé Traité d’amitié, de colonisation et de limite entre les États-Unis d’Amérique et sa Majesté catholique, cet accord fut signé le 22 février 1819 à Washington. Les ratifications furent ensuite échangées et le traité fut proclamé le 22 février 1821.

En contrepartie de la cession de la Floride, le traité fixe une frontière sur une zone disputée, le long de la rivière Sabine au Texas et établit fermement celle-ci entre territoire américain et la Nouvelle-Espagne (provinces de Alta California, Santa Fe de Nuevo México et Nuevas Filipinas) jusqu’aux Rocheuses et à l’océan Pacifique, le long du 42e parallèle nord (voir la carte ci-dessus).

L’intégration de la Floride à la nation américaine s’inscrivit dans un vaste processus, celui de l’expansion de la frontière qui donna progressivement une vocation continentale aux États-Unis.

Sur le plan des frontières continentales, le président James MONROE formula, un peu plus tard, en 1823, sa doctrine de « l’Amérique aux Américains ». Si les Etats-Unis s’engageaient à ne pas s’immiscer dans les affaires européennes, ils considéraient en contrepartie toute intervention des États européens sur le continent américain comme une agression (il s’agissait de protéger les Etats indépendants d’Amérique Latine des visées coloniales des États européens, les Amériques n’étant plus ouvertes à la colonisation).

Ces deux présidents – MONROE et JEFFERSON – furent les ardents défenseurs de l’isolationnisme américain qui constitua l’un des axes forts, malgré certaines variations et adaptations selon les séquences historiques, de la politique étrangère américaine jusqu’à nos jours.

Comme nous l’avons déjà souligné, l’aristocrate français Alexis de TOCQUEVILLE est également considéré comme l’un des propagandistes, en Europe, du mythe de l’exceptionnalisme américain lorsque, de retour d’Amérique, il écrivit dans son ouvrage : « La situation des Américains est donc entièrement exceptionnelle, et il est à croire qu’aucun peuple démocratique n’y sera jamais placé. » [Alexis de Tocqueville, 1835-1840, De la démocratie en Amérique].

C’est la doctrine de « l’exceptionnalisme américain » – présentant le gouvernement des États-Unis d’Amérique comme étant le plus abouti et le plus harmonieux – qui fit germer l’idée corollaire, de plus en plus indétachable, d’une « destinée manifeste » des États-Unis appelés à essaimer à travers le monde leur système de valeurs et de gouvernement.

2/ La doctrine de la Destinée Manifeste des USA et leur extension continentale

Cette expression fit son apparition pour la première fois en 1845 sous la plume du journaliste américain John O’SULLIVAN (1813- 1895) élu à l’Assemblée de l’État de New York en 1841. Il utilisa l’expression « Destinée manifeste » pour justifier, dans un article publié dans la Democratic Review, l’extension des Etats-Unis sur tout le continent américain en légitimant ainsi leur annexion du Texas et du comté de l’Oregon :

« Notre Destinée Manifeste [consiste] à nous étendre sur tout le continent que nous a alloué la Providence pour le libre développement de nos millions d’habitants qui se multiplient chaque année » [18].

L’historien Edward L. WIDMER [19] place O’SULLIVAN et la Democratic Review de New York au cœur du mouvement « Young America » (= Jeune Amérique).

Le mouvement « Jeune Amérique » était un mouvement politique, culturel et littéraire américain du milieu du XIXe siècle. Inspiré par les mouvements réformateurs européens des années 1830 (tels que la Jeune Allemagne, la Jeune Italie et les Jeunes Hégéliens), ce groupe américain s’était constitué en organisation politique en 1845 sous l’impulsion de Edwin de LEON [20] et George Henry EVANS [21]. Il prônait le libre-échange , la réforme sociale, l’expansion vers l’ouest et le sud dans les territoires, ainsi que le soutien aux mouvements républicains et anti-aristocratiques à l’étranger. Le mouvement inspira également un essor de la littérature résolument « américaine » chez des écrivains tels que Nathaniel HAWTHORNE [22] , Herman MELVILLE [23] et Walt WHITMAN [24]. Il devint une faction au sein du Parti démocrate dans les années 1850.

C’est cette idée de « Destinée Manifeste » des Etats-Unis qui présida à la conquête de l’Ouest considérée comme une « terre promise de grande nécessité ». C’est au nom de cette « Destinée manifeste » que naquit, dans les années 1840, la croyance en un droit quasi divin du peuple américain à s’approprier les terres de l’Ouest, malgré la présence des Amérindiens ou d’autres nations (Espagne, Mexique).

B/ L’extension territoriale des États-Unis

1/ Contre les nations rivales (Mexique, Angleterre, Espagne)

C’est sous la présidence de James KNOX POLK (1845-1849) [25], ardent adepte de l’idéologie de la « Destinée Manifeste », que fut réalisée la plus vaste expansion territoriale des États-Unis, permettant au pays de s’étendre jusqu’à l’océan Pacifique.

Déjà, après l’installation des colons américains au Texas et la proclamation de leur indépendance vis-à-vis du Mexique en 1835, le Congrès des États-Unis avait voté l’annexion du Texas en 1845, ce qui déclencha la guerre entre le Mexique [26] et les États-Unis (1846-1848)[27].

Ci-dessous : Territoires cédés par le Mexique aux USA par le traité de Guadalupe Hidalgo (1848) : les cessions mexicaines et la république du Texas figurent en blanc, l’achat Gadsden de 1853 en marron.

Cette guerre entre les États-Unis et le Mexique régla définitivement le différend. En effet, par le traité de Guadalupe Hidalgo signé le 2 février 1848, le Mexique céda aux États-Unis ses territoires non organisés (connus sous le nom de Cession mexicaine) qui correspondaient à la majeure partie des États mexicains de Alta California et de Santa Fe de Nuevo México, c’est-à-dire ce qui correspond aujourd’hui à la totalité des territoires des États américains de Californie, du Nevada, de l’Utah,et de l’Arizona (aux deux tiers septentrionaux) et du Texas ; ainsi que d’une partie du Colorado, du Nouveau-Mexique et du Wyoming (soit un immense territoire de 1,36 million de km2 correspondant à la moitié de son territoire) pour 15 millions de dollars de l’époque, soit l’équivalent, environ, de la somme de 600 millions de dollars de l’an 2000. Ce traité mit fin aux hostilités, mais fut très humiliant pour les Mexicains. La Californie, qui fut acquise par les Etats-Unis à l’issue de ce conflit, devint en 1849 le théâtre d’une ruée vers l’or dont l’ampleur n’avait jamais été égalée jusqu’alors, attirant des populations du monde entier. D’autres découvertes de filons aurifères incitèrent plus tard l’implantation de pionniers dans plusieurs régions de l’Ouest américain.

En 1846, le Président POLK négocia avec le Royaume-Uni le partage du territoire de l’Oregon le long du 49e parallèle nord, fixant ainsi la frontière nord-ouest avec le Canada par le traité de l’Oregon.

Le 30 décembre 1853, le représentant des États-Unis au Mexique, James GADSDEN, et le président mexicain, Antonio López de Santa Anna, se mirent d’accord pour la vente par le Mexique aux Etats-Unis pour le prix de 10 millions de dollars américains d’une zone territoriale de 76 800 km qui fut intégrée au territoire du Nouveau-Mexique.

Cette transaction territoriale se fit sous la présidence de Franklin PIERCE [28] (1853-1857) qui au, niveau international, embrassait les idéaux expansionnistes du mouvement Young America.

En 1867, contre le paiement de 7 millions de dollars, l’Alaska fut achetée par les États-Unis à la Russie, celle-ci le considérant comme d’un faible intérêt économique et sans continuité avec ses possessions sibériennes et donc ne pouvant exploiter ce territoire et craignant d’en être un jour dépossédé, sans compensation, par les anglais présents au Canada ou même les américains eux-mêmes.

Outre le fait que la Russie était en difficulté financière, ses motivations apparaissent dans la dépêche adressée le 4 janvier 1860 au tsar par le baron Edouard de Stoeckl, ambassadeur russe à Washington, dans les termes suivants :

« Elles sont situées trop au nord pour y envoyer des émigrants et y former une colonie commerciale et industrielle. Cette colonisation étant impossible, le Gouvernement Impérial devra, à l’expiration de l’année 1861, soit exploiter lui-même les produits de ce territoire par l’intermédiaire de ses employés, soit les abandonner de nouveau à une Compagnie, celle qui existe en ce moment ou toute autre. (…) Sous le point de vue politique, nos possessions ont une importance tout à fait secondaire. Toute puissance maritime, avec laquelle nous serons en guerre, pourra nous les enlever. Un incident imprévu a empêché les Anglais de les attaquer pendant la guerre d’Orient, et sans leur peu de valeur elles ne seraient pas à l’abri des flibustiers américains. C’est sur nos côtes asiatiques que reposent nos intérêts et c’est sur ce point que nous devrons concentrer notre énergie. Là, nous sommes sur notre propre terrain et nous avons les produits d’une province vaste et riche à exploiter. Nous prendrons notre part à l’activité extraordinaire qui se développe dans le Pacifique… »

L’idée de l’expansion territoriale des Etats-Unis est dominante dans l’opinion.

Depuis les années 1880, les esprits américains sont gagnés par le sentiment nouveau que les États-Unis ne peuvent se contenter d’une aire d’influence circonscrite aux deux Amériques mais qu’ils sont appelés à jouer un rôle de plus en plus grand sur la scène mondiale.

Rien d’étonnant que les élus politiques nationaux leur emboîtent le pas. Ainsi, en mars 1895, le sénateur Henry CABOT LODGE publie un article retentissant intitulé Our Blundering Foreign Policy (= Les cafouillages de notre politique étrangère). Selon lui, l’expansion territoriale est de première importance pour les États-Unis, notamment parce que « le commerce suit le drapeau » et qu’il faut donc sensiblement accroître le nombre de bases navales et de vaisseaux…

C’est ainsi que l’archipel des îles Hawaï [29] est annexé au territoire américain [30] le 7 juillet 1898 avec le statut de Territoire d’Hawaï, dont il deviendra le 50e État de l’Union en 1959.

A la fin des années 1890, la volonté du peuple cubain de s’émanciper du colonisateur espagnol depuis déjà plusieurs décennies va fournir aux américains l’occasion d’intervenir et de donner suite à leur insatiable appétit territorial.

Sous la présidence McKINLEY (1897-1901), à la suite de la guerre hispano-américaine de 1898, après le sévère désastre naval espagnol des Philippines (1er mai 1898) et la défaite espagnole sur l’île de CUBA (17 juillet 1898), puis la prise de Porto-Rico dans les Caraïbes (25 juillet 1898), l’Espagne, le 12 août 1898, dût accepter un traité de paix préliminaire mettant fin aux hostilités à Cuba tandis que le lendemain Manille tombait entre les mains des Américains aidés par les insurgés philippins.

La guerre hispano-américaine, déclarée par le Congrès américain à l’Espagne le 25 avril 1898 [31], avait duré à peine 10 semaines pour aboutir au traité de Paris du 10 décembre 1898 par lequel l’Espagne reconnaissait l’indépendance de Cuba et cédait aux américains les Philippines, Porto Rico et Guam, en échange d’un versement de vingt millions de dollars américains.

2/ L’extension territoriale contre les Indiens [32]

Originellement, à la fin du 18ème siècle, la politique vis-à -vis des Indiens était plutôt permissive, reposant sur la recherche pacifique d’une solution pratique fondée sur la cohabitation devant déboucher sur la conclusion de traités entre les communautés blanches et autochtones, et cela d’autant plus que les colons sont minoritaires car, au-delà des Appalaches [33], chacune des tribus indiennes compte plus de membres que les établissements précaires installés par les pionniers sur ce qui est encore « la Frontière ».

En effet, dès le 22 septembre 1783, les autorités centrales se réservent une certaine exclusivité sur les Affaires indiennes conformément à la section 8 de l’article 1 de la Constitution qui attribue au Congrès la compétence de « réglementer le commerce avec les nations étrangères, entre les divers Etats, et avec les tribus indiennes ».

L’ordonnance du 13 juillet 1787 dite du Nord-Ouest « organise la colonisation des territoires du Nord-Ouest en préconisant « la plus totale bonne foi » envers les Indiens et en interdisant que « leurs terres et propriétés » leur soient « enlevées sans leur consentement ».

Mais suite à une série d’affrontements dans les territoires du nord-ouest (1785–1795) entre une confédération indienne et les forces fédérales, en 1795, le traité de Greenville y mit fin, à la suite de la victoire des colons américains. Défaites, les tribus amérindiennes furent contraintes de céder une grande partie du territoire du Nord-Ouest, y compris une grande partie de l’Ohio, tandis que leurs droits furent confirmés sur les terres qu’ils occupaient encore.

Ce traité entraîna la formation du premier territoire organisé par les États-Unis : le territoire du Nord-Ouest, situé au sud des Grands Lacs, au nord de l’Ohio et à l’est du Mississippi. Elle établit pour tout le XIXe siècle les modalités de la croissance des États-Unis vers l’ouest, ainsi que l’interdiction de l’esclavage dans le Nord-Ouest.

Mais cette posture initiale rencontrait ses propres limites car elle s’éloignait du sentiment anti-indien contenu dans la Déclaration d’indépendance elle-même qui n’avait pas hésité à faire grief au Roi de Grande Bretagne d’avoir « cherché à attirer sur les habitants de nos frontières les Indiens, ces sauvages sans pitié, dont la manière bien connue de faire la guerre est de tout massacrer, sans distinction d’âge, de sexe ni de condition. » [34]

Le Bureau des affaires indiennes (Bureau of Indian Affairs désigné le plus souvent par son sigle BAI) est une administration du gouvernement fédéral des États-Unis fondée le chargée de gérer les droits spécifiques octroyés aux minorités indiennes américaines. Cette administration qui dépendait à l’origine du département de la Guerre a été placée sous la tutelle du département de l’Intérieur à partir de 1849.

Depuis 1880, elle dispose de l’United States Indian Police ayant pour juridiction le territoire des cinq tribus civilisées. Le BAI a recensé 564 tribus sur le territoire des États-Unis. Il peut recruter également des Indian Agency Polices formées de policiers amérindiens volontaires.

Pour le 19ème siècle, dans son ouvrage, et notamment sa troisième édition mise à jour de Farewell, My Nation : American Indians and the United States in the Nineteenth Century [35] (« Adieu, ma nation : Les Amérindiens et les Etats-Unis au XIXe siècle, Editeur John Wiley et Fils, 2016, 368 pages) Philip WEEKS, professeur émérite d’Histoire à l’Université de KENT [36] analyse de manière approfondie les changements significatifs dans les relations entre les Indiens et les Américains, en mettant l’accent sur les effets et les conséquences des trois politiques de « Séparation », de « Concentration » et d’« Américanisation » qui se succèdent mais aussi se chevauchent, chacune étant en gestation avant même la fin de l’autre.

La présence des Indiens sur les terres convoitées par les colons divisent ceux-ci quant à l’attitude à adopter vis-à-vis des Indiens afin de leur permettre de s’étendre davantage sans entraves. Deux camps vont alors s’affronter : celui des Gradualists et celui des Removalists.

Les Gradualists comptent sur l’effet temps et civilisation : les colons représentent le camp de la civilisation et de la modernité s’opposant à une civilisation ancestrale traditionnelle désuète et ils finiront par triompher car les Indiens s’intégreront progressivement de leur propre chef dans la société américaine des colons sans qu’il soit besoin de les y contraindre par la force. En attendant qu’ils rejoignent le pôle dominant de la civilisation nord-américaine, les Gradualists prônent une coexistence pacifique avec eux.

À l’opposé, les Removalists pour éviter le choc sanglant des deux civilisations estiment devoir utiliser la contrainte en invitant les Indiens à échanger les terres qu’ils détiennent à l’Est du Mississipi contre des terres qui leur seraient concédées à l’Ouest de ce même fleuve. Si certaines tribus s’opposaient à un tel échange et à la cession de leurs terres de l’Est aux « Blancs », elles y seraient alors contraintes par leur « Removal », c’est-à-dire par leur transfert forcé.

Pour les Removalists, partisans de la solution de la partition du territoire américain, leur idée devient d’autant plus réalisable en 1803 que l’achat de la Louisiane aux Français constitue avec les autres terres situées à l’Ouest du Mississipi un immense réservoir de terres considérées par les colons comme un « grand désert » aride peu propice aux cultures. Parallèlement, les colons blancs américains sont convaincus que les terres de l’Est suffiront à leurs besoins.

Le séparatisme prôné par les Removalists suivi de la déportation des Indiens est une réponse à la demande de certains États revendiquant depuis 1820 le pouvoir se débarrasser de leurs Indiens en les envoyant à l’Ouest du Mississipi. Or si certains présidents surent résister à une telle demande [(James MONROE (1817-1825), John Quincy ADAMS (1825-1829)], face à la GÉORGIE qui ne cesse de faire pression sur l’administration fédérale pour déporter ses Creeks et Cherokees, avec l’arrivée Andrew JACKSON à la présidence, les choses prirent un autre tour.

C’est en effet cette politique séparatiste que le président Andrew JACKSON (1829-1837) va mettre en œuvre en faisant voter par le Congrès américain les 24 avril et 26 mai 1830 L’Indian Removal Act (en français : « loi sur le déplacement des Indiens » ou « loi sur la déportation des Indiens »).

Jusqu’en 1800, 98 % des Blancs vivent sur 7 % du territoire américain, à l’est des Appalaches, les Amérindiens vivant à l’ouest.

À l’est, les États-Unis tolèrent les Amérindiens, jusqu’en 1830, pour autant qu’ils adoptent un mode de vie « civilisé », c’est-à-dire l’abandon du nomadisme, la pratique de l’agriculture, l’abandon de la propriété collective des terres et l’adoption de la démocratie. Ces conditions, et la pression exercée autant par les colons que par les États, poussèrent des dizaines de tribus à émigrer vers l’ouest.

En 1830, les cinq tribus vivant encore à l’est du Mississippi vivaient toutes selon les principes considérés aux États-Unis comme civilisés, et étaient désignées collectivement par le nom des Cinq tribus civilisées : Cherokees, Séminoles, Choctaws, Creeks et Chickasaws.

Le déplacement de ces tribus des terres qu’elles occupaient est l’un des thèmes majeurs de la campagne présidentielle de 1828, qui porte Andrew JACKSON au pouvoir.

La Cour suprême des États-Unis considéra que les tribus amérindiennes étaient des nations souveraines (Cherokee Nation v. Georgia, 1831), et que les lois des États ne pouvaient s’appliquer à ces tribus (Worcester v. Georgia (en), 1832).

Le gouvernement mena d’abord des négociations, mais seule une faible partie des peuples concernés était prête à partir à des centaines de kilomètres pour s’établir dans une réserve. C’est l’armée américaine qui finalement mena une véritable déportation des Amérindiens, avec rassemblements préliminaires dans des forts, concentration dans des camps vastes et convoyage.

Les Choctaws furent déplacés en 1831, les Creeks en 1836, les Chickasaws en 1837.

La déportation de 20.000 Cherokees, à marches forcées, en 1838, se fait dans des conditions épouvantables. Près de 4.000 trouvent la mort le long du parcours, baptisé « piste des larmes » du fait de l’indignation soulevée au sein d’une partie de l’opinion américaine.

La Piste des Larmes

(en cherokee : Nunna daul Isunyi, « La piste où ils ont pleuré » ;

en anglais : Trail of Tears)

Carte montrant le chemin suivi au cours de la « Piste des larmes ».

Ces populations déportées s’établissent à l’ouest du Mississippi et leurs anciennes terres sont remises à des colons américains, en application de l’Indian Removal Act, loi proposée et signée par le président Andrew JACKSON. Les Cherokees sont alors le plus important groupe autochtone de la zone impliquée.

Ainsi, en 1840, toutes les terres à l’est du Mississippi ont été perdues par les peuples qui, des siècles durant, y avaient vécu. Seuls quelques Séminoles isolés continuaient de résister en Floride, suggérant que la violence et la férocité sont une protection plus efficace que la conversion à la vie civilisée.

Il s’agissait de renégocier les traités pour récupérer, éventuellement moyennant dédommagements, une partie des terres que les tribus s’étaient vues concéder. Cet objectif était au cœur de l’action des commissaires aux Affaires indiennes [37] des années 1850.

C’est ainsi que dès 1856, furent signés 52 traités, dont celui de « Fort Laramie » (1851), sans doute le plus important, qui « éteignent » les droits des Indiens sur 174 millions d’arpents [38]. L’indice matériel militaire d’un tel changement c’est qu’alors que l’existence des « forts » avait surtout pour but d’empêcher les colons d’accaparer les terres des Indiens, désormais, ces mêmes fortifications ont pour priorité d’assurer la sécurité des pionniers face aux Indiens que leur passage risque d’irriter.

Avec la victoire des États-Unis sur le Mexique (1846-1848) et les larges perspectives d’expansion vers l’Ouest qu’elle offrait à la jeune nation américaine blanche s’imposait alors la nécessité de permettre aux colons de circuler de la côte Atlantique vers la côte Pacifique qui remit en cause les traités ayant permis l’accession aux Indiens des terres de l’Ouest.

La politique de « séparation » ne semble plus appropriée à la nouvelle phase de l’expansionnisme américain et une politique de « concentration » va prendre le relais.

La guerre de Sécession (1861-1865) va constituer un formidable accélérateur de changement économique et politique en faveur de la colonisation.

D’une part, elle sanctionne la victoire des partisans de la « terre libre » (free-soilers) et donc de la distribution quasi gratuite de terres publiques.

D’autre part, elle s’identifie ensuite au triomphe d’un ordre industriel dans lequel les Indiens sont totalement marginalisés.

Les cinq nations indiennes civilisées firent des choix différents pendant la guerre civile américaine. Les Chactas et les Chicachas combattaient majoritairement au côté des Confédérés tandis que les Creeks, les Séminoles et surtout les Cherokees étaient partagés entre le Nord et le Sud. Les Cherokees étaient même divisés au point d’être en guerre civile.

Les tribus ayant fait le mauvais choix des Confédérés dûrent en répondre devant le gouvernement triomphant des Fédérés de Washington, ce qui se traduisit par la perte de leurs terres.

Pour autant le gouvernement fédéral ne respectait pas ses engagements de défendre les tribus indiennes contre les incursions des colons, ce qui en réplique débouchait sur des affrontements sanglants favorisant la nouvelle politique de « concentration ».

En effet, le nouveau traité de Fort Laramie de 1868 avait reconnu les Black Hills [39] (collines noires) comme appartenant aux Lakotas. Les Sioux Lakotas et les Cheyennes, en effet, revendiquaient leurs droits sur ces terres, qui pour eux étaient d’autant plus sacrées qu’elles représentaient le centre du monde.

En 1874, la détection de la présence de gisements aurifères dans les Black Hills, dans la réserve des Sioux Lakotas, provoqua une véritable ruée vers l’or que l’hystérie et la cupidité collectives des chercheurs d’or ne permirent pas aux autorités d’endiguer, ce qui les conduisirent à proposer d’acheter les Black Hills aux Sioux. Ceux-ci refusèrent fermement de quitter leurs terres en septembre 1875. Un ultimatum leur fut alors lancé en novembre jusqu’au 31 décembre pour accepter l’offre américaine sous peine d’être chassés de leur territoire, par la force si nécessaire. Devant leur nouveau refus, commença, en mars 1876, la guerre des Black Hills. C’est au cours de cette guerre qu’eut lieu, en juin 1876, la bataille de Little Bighorn [40].

Las des guerres d’extermination des tribus indiennes, le président Ulysses GRANT (1869-1877) [41] qui, voulant rechercher la paix autour des valeurs chrétiennes bafouées par les colons Blancs, entreprit de réaliser cet objectif par une série de mesures drastiques.

Tout d’abord, sa « politique de paix » visait à remplacer les hommes d’affaires qui servaient d’intermédiaire entre les tribus et le gouvernement par des missionnaires. C’est ainsi qu’avec la nomination d’Ely S. PARKER, un Seneca [42] et ancien membre de son état-major, au Bureau des Affaires indiennes, il s’efforça d’attribuer le contrôle absolu des affaires indiennes entre les mains du gouvernement fédéral, beaucoup moins sensible aux pressions locales.

En 1869, il créa également un comité chargé de superviser les dépenses et de réduire la corruption du bureau des Affaires indiennes.

Quant au changement qu’il se proposait d’introduire, ses déclarations furent très explicites :

« Mes futurs efforts seront menés de manière humaine, pour amener les aborigènes du pays sous les influences bénéfiques de l’éducation et de la civilisation… Les guerres d’extermination… sont démoralisantes et mauvaises ».

Bien que peu populaire aujourd’hui, sa « politique de paix » était jugée très progressiste pour l’époque.

Il souhaitait que les tribus soient regroupées pour leur protection – on dirait aujourd’hui plutôt « concentrées » – dans de grandes réserves indiennes supervisées par des Blancs afin que leurs membres, les Indiens, renoncent à leur mode de vie nomade traditionnel et s’assimilent à la société américaine.

Enfin, il abandonna la politique des « traités » dont l’hypocrisie était une source permanente de conflits : les Amérindiens relevaient à présent des législations du gouvernement fédéral et les tribus n’étaient plus considérées comme des entités souveraines.

Deux ans plus tard, il approuva une législation du Congrès mettant fin au système des traités : en effet, en 1871, le Congrès adopta un texte affirmant : « Désormais, aucune nation ou tribu indienne sur le territoire des États-Unis ne sera […] reconnue comme une nation, une tribu ou une puissance indépendante avec laquelle les États-Unis puissent conclure un traité. »

Mais les révoltes et les guerres indiennes ne cessèrent pas pour autant dans les grandes plaines pendant 10 ans, entre 1864 et 1876. Le déséquilibre des forces en présence était tel que les Indiens étaient régulièrement vaincus mais se relevaient toujours pour résister et reprendre le combat. Ils y étaient aidés par la vaste étendue des Plaines rendant difficile leur localisation, leur culture guerrière acquise, très jeunes, leur stratégie de la guérilla qui déstabilisait une armée américaine formée aux classiques conceptions européennes de la guerre.

Il restait que, malgré quelques victoires éclatantes [43], un peu partout les Indiens finissaient par succomber devant les colons aidés par l’armée américaine [44].

Alors germa l’idée de l’assimilation ou « américanisation » consistant à intégrer tous les Indiens dans la jeune nation américaine, ce qui, dès lors, rendait nulles et non avenues les obligations que Washington avait contractées.

Cette politique reposait sur un pilier éducatif et un pilier juridique.

L’acculturation – qui en était le pilier éducatif – visait à introduire chez les tribus indiennes la scolarisation pour extirper la culture ancestrale, et notamment l’élimination de la justice tribale.

Le pilier juridique était de promouvoir le passage chez les Indiens de la propriété collective des terres à une appropriation privée : il s’agissait de permettre l’accès des Indiens à la propriété privée par l’attribution à chacun d’eux d’un lopin de terre prélevé sur les terres collectives dont la tribu disposait.

Pour les réformateurs – qui dénonçaient depuis des décennies les mauvais traitements infligés aux Indiens – c’était la seule manière de sauver désormais les Indiens.

Pour les colons, intéressés et cupides, c’était la voie la plus rapide pour récupérer les terres qu’ils continuaient à occuper illégalement.

Ce fut l’objet du Dawes Act ou General Allotment Act (= « Loi générale sur le morcellement »), de 1887.

Ci-contre, Henry Laurent DAWES (1816-1903), Sénateur républicain du Massachussetts (1875-1893). Il fut président, au Sénat, du Comité sur les affaires indiennes. Il se concentra sur la promulgation de lois qui, de son point de vue, seraient bénéfiques pour les Amérindiens. À la fin du 19ème siècle, après les guerres indiennes, il y avait la crainte, largement répandue, de la disparition des Amérindiens et de leurs tribus.

Bien qu’étant un acte du Congrès américain du 8 février 1887 – réglementant aux États-Unis la distribution des terres aux Amérindiens, dans le Territoire indien qui deviendra l’Oklahoma en 1907 – le Dawes Act était davantage connu par le nom de son auteur dont il avait endossé le patronyme, le sénateur du Massachusetts précité, Henry L. DAWES, son principal initiateur.

Cette « loi générale sur le morcellement » fut modifiée en 1891 et en 1906 par le Burke Act [45]. Elle resta en application jusqu’en 1934.

L’objet de la loi Dawes ou « loi générale sur le morcellement » était d’autoriser le Président à scinder les terres de la réserve, détenues en commun par les membres d’une tribu, en petits lotissements à distribuer entre des individus. Ainsi, les Amérindiens inscrits sur une « liste » tribale se voyaient attribuer des attributions de terres de réserve. « À chaque chef de famille, un quart de section ; Pour chaque personne de plus de dix-huit ans, un huitième de section ; Pour chaque enfant orphelin de moins de dix-huit ans, un huitième de section ; et À chaque autre personne célibataire vivant de moins de dix-huit ans, ou pouvant naître avant la date de l’ordre du Président ordonnant une attribution des terres incluses dans toute réserve, un seizième d’une section. » [46]

Le bilan de la loi DAWES est largement négatif.

Tout d’abord, c’était le gouvernement des États-Unis qui choisissait les terres à diviser en lots et celles-ci étaient souvent de qualité médiocre.

Trop souvent, les propriétaires fonciers indiens – dont la « parcellisation » des terres avait introduit une catégorie juridique, la propriété individuelle qui leur était totalement étrangère et constituait un concept difficile à saisir – étaient incapables de vivre ou de cultiver la terre, et ils furent vite contraints de la vendre, provoquant généralement le transfert de la propriété de la communauté amérindienne vers les colons blancs trop heureux de l’aubaine.

Officiellement, pour rendre la gestion de la paperasse foncière plus aisée, les autorités leur suggéraient fortement d’angliciser leurs noms, mais cela entrait probablement dans l’objectif concerté de supprimer la culture amérindienne.

En vertu de la loi Dawes, les tribus se sont souvent retrouvées fragmentées, perdant leur identité, leur langue et leur culture fondamentales. De plus, les lotissements ont été morcelés par les descendants des propriétaires terriens, provoquant encore plus de morcellement. De nombreux enfants frustrés ont fini par vendre leurs portions, souvent à un prix très avantageux.

Alors que la loi DAWES était censée promouvoir la propriété foncière parmi les Amérindiens, le résultat net a été une énorme augmentation du nombre d’Amérindiens sans terre. Parce que leurs tribus étaient fortement fragmentées, les descendants d’un grand nombre de ces individus eurent du mal à établir leur éligibilité à la classification en tant qu’Amérindiens, avec tous les avantages que cela impliquait. L’éclatement des terres autochtones en vertu de la loi Dawes a également contribué à la perte de la culture, des traditions et des langues amérindiennes.

L’entreprise de colonisation de l’Amérique, d’Est en Ouest, est une entreprise qui a réussi pour les Blancs chrétiens au détriment des populations indiennes locales qui étaient nombreuses puisque la population autochtone vivant en Amérique, au 16ème siècle, avant l’arrivée des colons anglais, a été estimée autour de 12 millions d’habitants au minimum.

Cette colonisation par une incessante expansion à l’Ouest a été fondée, comme on l’a vu, en la croyance à l’exceptionnelle destinée des États-Unis décrétée par la divine Providence confrontée aux mœurs considérées comme « sauvages » et peu civilisées des Indiens (voir la Déclaration d’indépendance des États-Unis du 4 juillet 1776).

Or, selon l’Encyclopédie Universalis [47], cette population amérindienne, qui vivait des ressources locales et ne connaissait pas une mortalité endémique et précoce, était organisée et connaissait pas moins de 1 000 espèces végétales et 1 500 espèces animales entrant dans leur alimentation avec des méthodes de conservation et de stockage, et une intervention discrète sur leur milieu naturel. Ainsi les économies tribales, loin d’être vécues au jour le jour, étaient extrêmement diverses : l’agriculture était pratiquée dans les régions à l’est des Plaines, au sud des Grands Lacs, le long des fleuves et des points d’eau dans les régions arides du Sud-Ouest ; la chasse et la pêche étaient développées respectivement dans les régions subarctiques et du Nord et sur la côte pacifique et les rivières à saumon ; les indiens de Californie, avant et après leur contact avec les Européens, pratiquaient la collecte qui constituait une partie essentielle de leur alimentation à base de plantes et d’autres ressources naturelles (glands, noix, baies, grains de graminées, et parfois des racines ou des bulbes) en utilisant diverses méthodes de ramassage (avec des outils spécifiques pour déterrer les racines et des pierres pour moudre les graines).

Les économies tribales indiennes étaient ainsi organisées de manière rationnelle et mettaient en œuvre un savoir considérable. Elles étaient sobres, ne recherchant pas la surproduction ni le profit car elles ne se concentraient pas sur un seul type de ressources mais les diversifiaient, ce qui évitait la pénurie et leur assurait une autonomie domestique.

Nous avons vu combien, au cours du 19ème siècle, la situation des tribus indiennes se dégrada et combien sa population fut dévastée par les guerres, les maladies endémiques, la famine.

Au siècle suivant, et à partir des années 30, cette situation changea avec l’arrivée au pouvoir de l’administration ROOOSEVELT et la nomination à la tête du B.I.A. de John COLLIER

Son action déboucha sur la loi de réorganisation indienne (Indian Reorganisation Act, ou loi Wheeler-Howard, parfois également dénommée « New Deal Indien ») qu’il fit adopter, amendée, le 18 juin 1934. Elle mit fin à la loi Dawes en rétablissant le statut fédéral sur les lots individuels et édicta des dispositions prises pour le rachat des terres, avec un système de prêt devant aider le développement des réserves. Le second point de l’I.R.A. était ambitieux car il se proposait de donner un certain degré d’autonomie et de gouvernement aux groupes indiens qui adopteraient constitutionnellement un gouvernement représentatif sous la forme de conseils tribaux. Mais le dispositif était obéré par le fait que les constitutions ainsi que toutes les décisions des conseils tribaux devaient recevoir l’assentiment du B.I.A. pour être exécutoires. Par ailleurs, la plupart des traditionalistes ne participèrent pas aux élections, sans doute parce que cette politique d’assimilation culturelle imposait une forme de gouvernement calquée sur celle des Blancs. Or, non seulement le système représentatif était étranger aux Indiens mais, dans des sociétés encore largement régies par les règles de parenté, il ne pouvait que mal fonctionner et aboutir au népotisme.

Son action déboucha sur la loi de réorganisation indienne (Indian Reorganisation Act, ou loi Wheeler-Howard, parfois également dénommée « New Deal Indien ») qu’il fit adopter, amendée, le 18 juin 1934. Elle mit fin à la loi Dawes en rétablissant le statut fédéral sur les lots individuels et édicta des dispositions prises pour le rachat des terres, avec un système de prêt devant aider le développement des réserves. Le second point de l’I.R.A. était ambitieux car il se proposait de donner un certain degré d’autonomie et de gouvernement aux groupes indiens qui adopteraient constitutionnellement un gouvernement représentatif sous la forme de conseils tribaux. Mais le dispositif était obéré par le fait que les constitutions ainsi que toutes les décisions des conseils tribaux devaient recevoir l’assentiment du B.I.A. pour être exécutoires. Par ailleurs, la plupart des traditionalistes ne participèrent pas aux élections, sans doute parce que cette politique d’assimilation culturelle imposait une forme de gouvernement calquée sur celle des Blancs. Or, non seulement le système représentatif était étranger aux Indiens mais, dans des sociétés encore largement régies par les règles de parenté, il ne pouvait que mal fonctionner et aboutir au népotisme.

Cela expliquait que dans de nombreuses réserves deux formes de « gouvernement » continuaient à coexister : les structures traditionnelles, ignorées par le B.I.A., et les conseils tribaux, souvent élus par une poignée d’électeurs (car l’abstention était forte), mais qui étaient néanmoins les seules structures indiennes reconnues par Washington.

À ces dysfonctionnements s’ajoutait le fait que les conseils tribaux constituaient une réalité politique manipulable en devenant un nouveau moyen de pression sur les communautés indiennes. Ainsi les conseils tribaux, avec l’institution de la règle majoritaire, continuèrent, sur le plan politique, la politique de désintégration des tribus commencée sur le plan territorial par la loi DAWES.

L’assimilation n’était pas une invention de cette époque car la croyance que les peuples autochtones devaient abandonner leur vie pour devenir « civilisés » existait, comme on l’a vu, au siècle précédent. Mais ce qui était nouveau, avec ce qui allait devenir le programme de l’Indian termination policy ou politique indienne d’assimilation, à partir du milieu des années 1940 jusqu’au milieu des années 1960, c’était le sens de l’urgence, avec ou sans consentement, avec lequel les tribus devaient rompre avec leur passé et commencer à vivre « comme des Américains ».

C’est ainsi qu’à la fin de la seconde guerre mondiale, sous l’influence du maccarthysme, un nouveau coup fut porté aux tribus indiennes. En effet, sous le prétexte de les libérer de la tutelle du BIA, la Public Law 280, mettait le rattachement des réserves indiennes sous la juridiction des États en transférant une partie de la compétence du gouvernement fédéral aux États, tant dans les affaires civiles que pénales dans certains endroits, ce qui leur assurait moins de protection car les législations des États fédérés étaient élaborées sous la pression des groupements d’intérêts locaux qui en général étaient hostiles aux tribus.

Parallèlement, l’Indian termination policy ou politique indienne d’assimilation fut mise en œuvre par la résolution concurrente 108 de la Chambre (H. Con. Res. 108), adoptée le 1er août 1953, qui déclara que le Congrès considérait que la politique du gouvernement des États-Unis devait abolir la surveillance fédérale sur les tribus amérindiennes dès que possible et soumettre les Indiens aux mêmes lois, privilèges et responsabilités que les autres citoyens américains. Cela impliquait la fin des réserves et de la souveraineté tribale, l’intégration des Amérindiens dans la société américaine dominante.

La conséquence de la résolution H. Con. 108 fut le début d’une ère de politique dite de « suppression », durant laquelle le statut qui avait été reconnu au niveau fédéral à de nombreuses tribus amérindiennes fut révoqué, mettant fin à la responsabilité gouvernementale envers les membres des tribus et retirant la protection juridique au territoire, à la culture et à la religion.

Au début des années 60, l’administration KENNEDY se démarqua de la Termination Policy sans toutefois l’annuler officiellement. Sous l’administration NIXON, la doctrine qui prévalut fut celle de l’autodétermination des Indiens qui devait se traduire par l’entrée d’un plus grand nombre d’Indiens dans le personnel du B.I.A.

Parallèlement, le regard sur le problème indien changea de nature. Ce n’était plus un problème civilisationnel et culturel car le problème devint essentiellement socio-économique. A ce titre il réclama la mise en œuvre de mesures administratives, notamment en termes de droits politiques et de niveau de vie. Une politique de développement des réserves fut conduite également par des subventions d’implantation industrielle.

Du côté des Amérindiens allait s’opérer le réveil indien [48] dans le premier tiers du 20ème siècle, favorisé par la loi de réorganisation indienne de 1934, qui vit éclore un renouveau du pan-indianisme avec la fondation, en 1944, du National Congress of American Indians [49]. (voir pour ne pas alourdir davantage ici notre analyse, en complément à ces développements, notre Annexe sur le Réveil indien).

II/ L’idéologie impérialiste américaine du 20ème siècle

A/ Les deux visions réaliste et idéaliste au 20ème siècle des doctrines de l’exceptionnalisme et la Destinée manifeste et l’interventionnisme américain

1/ Le réalisme de Theodore ROOSEVELT (1901-1909) : la diplomatie du « Big Stick »

Ci-dessous, Theodore ROOSEVELT en 1904,

26ème président des Etats-Unis (1901-1909)

La présidence du républicain Theodore ROOSEVELT (1901-1909) est souvent considérée comme l’une des plus remarquables que connurent les États-Unis.

La présidence du républicain Theodore ROOSEVELT (1901-1909) est souvent considérée comme l’une des plus remarquables que connurent les États-Unis.

C’est pourtant lui qui donna une orientation nouvelle aux doctrines de l’exceptionnalisme américain et de la Destinée Manifeste en inaugurant et justifiant l’interventionnisme américain autour de l’idée que les États-Unis avaient le devoir d’intervenir en Amérique Latine et aux Caraïbes, lorsque leurs intérêts étaient menacés. Dans sa vision, il s’agitssait moins de propager l’idéal américain que de réprimer les déviances politiques s’opposant aux intérêts américains.

Les États-Unis intervinrent ainsi dans la crise vénézuélienne de 1902-1903 [50] et dans la guerre des Mille Jours [51] — qui aboutit à l’indépendance de Panama [52] par rapport à la Colombie et à la concession du canal de Panama aux américains [53] – tandis qu’un peu plus tard, dans son célèbre Message au Congrès américain, le président Theodore ROOSEVELT définit la « doctrine du « Big Stick [54] » qui constitue le surprenant corollaire expansionniste de la doctrine Monroe :

« L’injustice chronique ou l’impuissance qui résulte d’un relâchement général des règles de la société civilisée peut exiger, en fin de compte, en Amérique ou ailleurs, l’intervention d’une nation civilisée et, dans l’hémisphère occidental, l’adhésion des États-Unis à la doctrine de Monroe peut forcer les États-Unis, même à contrecœur, dans des cas flagrants d’injustice et d’impuissance, à exercer un pouvoir de police international. » [Théodore Roosevelt, Discours prononcé au Congrès, 6 décembre 1904].

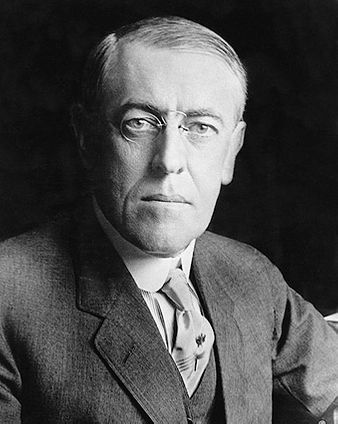

2/ L’idéalisme du président WILSON (1913-1921) : l’Amérique seule nation idéale dans le monde

Thomas Woodrow WILSON (ci-contre, en 1916) , président démocrate des USA du 4 mars 1913 au 4 mars 1921, mit fin à presque un siècle d’isolationnisme au profit d’une politique interventionniste toujours active un siècle plus tard.

Thomas Woodrow WILSON (ci-contre, en 1916) , président démocrate des USA du 4 mars 1913 au 4 mars 1921, mit fin à presque un siècle d’isolationnisme au profit d’une politique interventionniste toujours active un siècle plus tard.

Mais si WILSON se servit du concept de « Destinée manifeste » ce fut pour légitimer le fait que les États-Unis avaient la mission d’apporter la liberté et la justice au reste du monde :

« Je crois que Dieu a présidé à la naissance de cette nation et que nous sommes choisis pour montrer la voie aux nations du monde dans leur marche sur les sentiers de la liberté. » [55]

A la fin de la Première Guerre mondiale, il considérait que l’Amérique avait sauvé le monde [56], et en même temps comme porteur d’un modèle exceptionnel à vocation universelle :

« L’Amérique est la seule nation idéale dans le monde […] L’Amérique a eu l’infini privilège de respecter sa destinée et de sauver le monde […] Nous sommes venus pour racheter le monde en lui donnant liberté et justice. » [57]

En politique étrangère, il signa, le 2 mai 1913, l’acte de reconnaissance de la république de Chine proclamée en 1912 et le 27 août 1913, il refusa de reconnaître le coup d’État au Mexique qui avait porté au pouvoir le général Victoriano Huerta, sans toutefois décider d’une intervention des États-Unis.

Mais le 21 avril 1914, WILSON ordonna à la marine d’envahir le port de Vera Cruz, (Mexique). L’Argentine, le Brésil et le Chili tentèrent une médiation qui se révéla inutile après la démission forcée du président Huerta en juillet. Les troupes américaines se retirèrent du Mexique en novembre 1914.

Le 29 juillet 1915, WILSON ordonna l’intervention des troupes américaines à Haïti à la suite de l’assassinat du président et dictateur Vilbrun Guillaume Sam.

Le 15 mars 1916, il décida à nouveau de l’intervention des troupes américaines au Mexique pour capturer Pancho Villa qui combattait le gouvernement mexicain légitime. Les Américains ne quittèrent le Mexique qu’au début de 1917 sans avoir réussi dans leur mission.

En mai 1916, WILSON fit intervenir des troupes américaines en République dominicaine pour restaurer l’ordre public. L’occupation américaine dura jusqu’en 1924.

Lors du premier conflit mondial, à la demande du président WILSON du 2 avril 1917, le Congrès américain vote, le 6 avril 1917, la déclaration de guerre officielle à l’Allemagne.

A l’issue du conflit, le 14 février 1919, Wilson présente la charte de la Société des Nations (SDN) au cours de la Conférence de paix de Paris.

Elle sera signée le 28 juin 1919 et entra en application le 10 janvier 1920 sans toutefois la participation des USA, à la suite du refus du Sénat d’autoriser la ratification du traité l’ayant instituée.

B/ Entre Theodore Roosevelt et Woodrow Wilson, un autre pionnier : Franklin Delano ROOSEVELT (1933-1945) : la mission historique des USA est « d’apporter la paix, la prospérité et le bonheur à notre peuple et au monde. »

Selon Arthur SCHLESINGER, Franklin Delano ROOSEVELT – qui exerça comme président des États-Unis quatre mandats successifs (1933-1945) – oscillait, dans la pratique de sa propre présidence, entre les expériences présidentielles de Théodore ROOSEVELT (avec lequel il entretenait une lointaine parenté de cousinage et qui devint son oncle par alliance) et Woodrow WILSON: « Théodore Roosevelt n’était pas attiré comme Woodrow Wilson par les problèmes de fond et il ne sut pas, comme ce dernier stimuler les convictions sociales et morales profondes, écrivit-il un jour. Wilson, en revanche, ne savait pas, contrairement à Théodore Roosevelt soulever l’enthousiasme à propos d’événements individuels précis même s’ils pouvaient sembler superficiels comparés aux principes fondamentaux. » [58]

C’est le 27 juin 1932, à l’occasion de la Convention démocrate de Chicago, que F. D. ROOSEVELT, après avoir égrené le programme du Parti démocrate, déclara : « Je vous promets, je m’y engage, à une nouvelle donne pour le peuple américain. »

Le Krach boursier de 1929 avait plongé les Etats-Unis dans une grande dépression se traduisant par une forte récession économique et un chômage élevé.

Le président Hoover n’arrivant pas à enrayer la crise, cela permit au candidat ROOSEVELT, chantre du changement [59], de l’emporter aisément aux élections présidentielles de 1932, avec 57,3 p. 100 des voix et l’appui d’un Congrès à majorité démocrate.

Ci-dessous, au centre, Franklin D. ROOSEVELT signant le social security act (loi sur la sécurité sociale) le 14 août 1935 qui fut un élément clé du New Deal.

Dans son discours, ROOSEVELT, se situant dans la tradition messianique, rappelle que la mission historique des USA est « d’apporter la paix, la prospérité et le bonheur à notre peuple et au monde. » [60]

En matière de politique étrangère, il promeut l’irruption des USA sur la scène internationale en préconisant « une politique étrangère ferme, incluant le désir de paix envers le monde entier et le règlement des désaccords internationaux par l’arbitrage ; La non-interférence dans les affaires des autres nations ; Le respect sacré des traités et le maintien de la bonne foi et de la bonne volonté dans les obligations financières ; L’adhésion à la Cour internationale avec les réserves nécessaires ; Le Pacte de Paris abolissant l’usage de la guerre comme outil de politique nationale, qui sera mis en place grâce à des dispositions organisant consultations et conférences en cas de menaces de violation de traité ; Des accords internationaux pour la réduction des armements et pour la coopération avec les nations de l’hémisphère occidental en vue de maintenir l’esprit de la doctrine Monroe. » [61]

Selon Jacques PORTE, « … Franklin Delano Roosevelt, le nouveau président, parvient rapidement à faire oublier son prédécesseur et ouvre une nouvelle page de l’histoire des États-Unis, en proposant un New Deal qui est resté dans la mémoire et a souvent été imité. L’homme domine la scène pendant plus de douze ans, une période essentielle pour son pays et pour le monde. De ces années date une nouvelle naissance des États-Unis, qui connaissent des changements en profondeur, avec une entrée décisive dans le vaste monde. Il n’est pas rare de faire de 1945 la date fondatrice des États-Unis contemporains, mais beaucoup de ce qui les compose s’est mis en place durant les mandats de FDR – comme il est fréquemment dénommé –, et son héritage marque toujours le pays soixante-cinq après sa disparition en avril 1945…

Grâce à ce président complexe, les États-Unis entrent vraiment dans la modernité, avec une ébauche de services sociaux (complétés seulement en 2010 par la réforme du système de santé) et une réelle vision du monde qui lui a été propre. » [62]

Un peu plus tard, au cours du second conflit mondial, Roosevelt va être aussi l’homme de l’éloge des quatre libertés essentielles prononcé le 6 janvier 1941 dans son discours sur l’état de l’Union, puis de la déclaration de la Charte de l’Atlantique et enfin de la création de l’Organisation des Nations-Unies (ONU).

C’est ainsi que la Charte de l’Atlantique du 14 août 1941, déclaration conjointe de F. D. ROOSEVELT et du Premier ministre britannique, Winston CHURCHILL, «entreprend de jeter les fondements d’une nouvelle politique internationale », à partir du discours des quatre libertés prononcé par le président des Etats-Unis, quelques mois plus tôt.

L’énoncé des quatre libertés (cf. notre article : « Les quatre libertés essentielles selon F.D. ROOSEVELT : un héritage qui s’estompe et s’efface aujourd’hui ? », publié le 6 octobre 2025 sur notre site https://ideesaisies.deploie.com/les-quatre-liber…-par-louis-saisi/ ) a également inspiré la Charte des Nations unies adoptée le 26 juin 1945 ainsi que le préambule de la Déclaration universelle des droits de l’homme adoptée le 10 décembre 1948 par l’Organisation des Nations unies, sous l’impulsion de la Première dame Eleanor Roosevelt, qui, après la mort de son mari, s’impliqua au sein de l’ONU et dans la rédaction de cette déclaration.

C/ L’idéologie impérialiste américaine héritière de la vision du monde des présidents Theodore Roosevelt et Woodrow Wilson (1949-1989)

C’est autour des doctrines de l’exceptionnalisme américain [63] et de la Destinée Manifeste que s’est développé l’impérialisme américain avec son droit de regard et d’intervention sur toutes les affaires du monde entre 1949 et 1989 pendant la période dite de la « guerre froide ».

1/ La doctrine TRUMAN et les premiers jalons de la guerre froide dans la lutte contre le communisme

Au lendemain de la seconde guerre mondiale, TRUMAN [64] mit au point sa doctrine destinée à contenir l’expansion du monde communiste en invoquant la Destinée manifeste des USA :

« Je crois que les États-Unis doivent soutenir les peuples libres qui résistent à des tentatives d’asservissement […]. Je crois que nous devons aider les peuples libres à forger leur destin […]. Je crois que notre aide doit consister essentiellement en un soutien économique et financier. […] de maintenir la liberté des États du monde et à les protéger de l’avancée communiste. » [65]

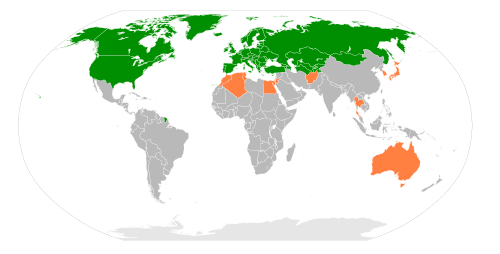

D’où la mise en place du plan MARSHALL, adopté en 1947 et mis en œuvre durant 4 ans, entre avril 1948 et juin 1952, et destiné à empêcher que l’Europe occidentale, confrontée aux difficultés de reconstruction après-guerre, ne sombre dans le communisme.

Dans le même esprit, l’on peut y ajouter la création de l’OTAN (avril 1949) suivie de l’envoi de troupes américaines lors de la guerre de Corée (25 juin 1950-27 juillet 1953).

2/ La nouvelle frontière de John F. KENNEDY (1961)

John Fitgerald KENNEDY, président des États-Unis (1961-1963),

ci-dessous signant le décret du blocus naval de CUBA (29 octobre 1962)

En 1961, le Président John F. KENNEDY (1961-1963), puisant aux mêmes sources doctrinales ancestrales, et à peine élu, insista à son tour sur la mission des États-Unis à travers le monde :

« Plus que n’importe quel peuple sur Terre, nous portons les fardeaux et acceptons les risques sans précédent – de par leur taille et leur durée – non pas pour nous seuls mais pour tous ceux qui souhaitent être libres. » [66]

Fidèle au messianisme de certains de ses illustres prédécesseurs (notamment Woodrow WILSON, FD. ROOSEVELT et son New Deal), et critiquant le conservatisme de l’administration précédente avec lequel il avait décidé de rompre, J.F. KENNEDY voulait assigner aux USA une « Nouvelle Frontière ».

Évoquant, lors de son discours prononcé le 15 juillet 1960, à l’occasion de la clôture de la convention démocrate de Los Angeles, la fin de la frontière décrite par l’historien Frederick J. TURNER [67] en 1893, il ajoute qu’il existe désormais une « nouvelle frontière » et appelle ses concitoyens à en devenir les pionniers.

« Nouvelle frontière »[68] est, en effet, le nom donné à une nouvelle ligne politique prévoyant la recherche de la détente avec l’URSS, la conquête de l’espace, avec l’envoi, à brève échéance, d’un homme sur la Lune, l’instauration de l’égalité raciale entre Noirs et Blancs, la relance de la croissance de l’économie américaine [69] par le choix d’une politique d’inspiration keynésienne, la lutte contre la Mafia américaine [70] et l’endiguement de l’expansion communiste dans le monde.

Dans sa détermination à vouloir endiguer le communisme, John F. KENNEDY (JFK) va vite trébucher sur CUBA.

En effet, initialement accueilli favorablement par les États-Unis, le nouveau régime de CUBA rencontra vite l’hostilité de ces derniers lorsqu’il décida d’entreprendre une série de réformes agraires et la nationalisation des entreprises américaines de l’île. Le gouvernement américain réagit d’abord par des représailles économiques et politiques, et la CIA tenta même plusieurs fois d’assassiner Fidel CASTRO avant de se résoudre, en 1961, à organiser le débarquement de la Baie des Cochons.

L’objectif était de renverser le nouveau gouvernement cubain de Fidel CASTRO, moins parce que son régime était communiste que parce qu’il menait une politique économique défavorable aux intérêts américains et se rapprochait de l’URSS.

C’est cette expédition de la Baie des Cochons contre l’île de CUBA que John KENNEDY ordonna pour renverser Fidel CASTRO à CUBA sous la forme d’une tentative de débarquement, le 17 avril 1961, dans l’Ile, de 1400 exilés cubains recrutés et entraînés aux États-Unis par la CIA.

Bien que le nom de KENNEDY soit resté attaché à cette expédition, l’opération avait été planifiée sous l’administration de son prédécesseur, Dwight D. EISENHOWER (1953-1961). Mais il reste qu’organisée par la CIA, l’opération fut lancée au début du mandat de John F. KENNEDY – qui aurait pu la stopper – et se solda par un lamentable fiasco pour les USA.

Un an plus tard, CUBA fut à nouveau un motif de discorde entre les USA et l’URSS.

En effet, au lendemain de l’expédition de la Baie des Cochons, CASTRO, craignant de nouvelles tentatives d’invasion, chercha la protection de l’URSS.

KHROUCHTCHEV vit là l’occasion d’installer des missiles longue portée à CUBA menaçant directement le territoire américain pour contrebalancer les missiles américains installés en Turquie et en Italie.

L’Union soviétique dépêcha plus de 50 000 hommes, une trentaine de missiles SS-4 et SS-5 à tête nucléaire et des sous-marins contenant des torpilles nucléaires pour empêcher toute invasion américaine de l’île.

Dès lors, les USA et l’URSS s’affrontèrent diplomatiquement et militairement, du 14 au 27 octobre 1962, au sujet des missiles intercontinentaux installés par les soviétiques à Cuba.

Au nom de leur sécurité, les américains ne pouvaient admettre que les fusées de CUBA soient pointées sur les côtes de Floride distantes de 400km. Et le même KENNEDY engagea alors un bras de fer avec Nikita Sergueïevitch KHROUCHTCHEV pour que les soviétiques retirent leurs fusées.

Pendant quelques jours, le monde vécut avec le spectre d’une guerre nucléaire. Mais après plusieurs échanges de lettres et des allers-retours dans les ambassades respectives, les négociations aboutirent à un laborieux compromis scellé le 28 octobre 1962.

La crise se solda par le retrait de ses missiles par l’URSS en échange du retrait de certains missiles nucléaires américains de Turquie et d’Italie, ainsi que par la promesse faite par les États-Unis de ne plus jamais envahir Cuba sans provocation directe.

L’enseignement que l’on peut tirer de l’épilogue de cette séquence tensionnelle de la guerre froide est que les deux superpuissances alors en conflit – USA et URSS – mirent en avant leur propre sécurité et eurent la sage lucidité d’admettre l’une et l’autre que le déploiement de leurs propres forces ne pouvait s’envisager que s’il ne mettait pas en cause la sécurité de leurs frontières respectives par rapport auxquelles ces forces destructrices ne pouvaient être installées et tolérées à leur proximité.

La proximité relative des côtes de Floride par rapport à Cuba était évidente et l’implantation de missiles dans cette île mettait en cause la sécurité des USA, même si les fusées intercontinentales avaient été installées dans un but défensif : défendre CUBA contre une nouvelle agression militaire américaine, après celle d’avril 1961.

L’on peut ici raisonnablement considérer que les deux « Grands » – à travers leurs dirigeants respectifs (les deux « K ») – ont ainsi implicitement scellé un Pacte concernant leur sécurité territoriale qui ne saurait être menacée du fait de l’action diplomatique et militaire de l’autre, même si elle s’exerçait à partir d’un autre territoire. Mais alors, mutatis mutandis, certains missiles nucléaires américains installés en Turquie et en Italie posaient le même type de problème. Certes, Moscou, à vol d’oiseau, est à près de 2 400 km de Rome et à près de 1 800 km d’Ankara mais les missiles intercontinentaux parcourent des distances de plus de 5 000 km à la vitesse de 7 km par seconde. C’est dire que leurs cibles potentielles peuvent être atteintes en quelques minutes seulement et que les USA pouvaient ainsi, hier, avec leurs relais et alliés européens de l’OTAN, menacer indirectement l’URSS, comme aujourd’hui, ils peuvent encore de la même manière, menacer la RUSSIE. En 1962, la menace ne venait donc pas exclusivement du côté de l’URSS, mais aussi des USA par les bases de l’OTAN interposées en Turquie, en Italie et aussi en France [71] et ailleurs…

3/ Jimmy CARTER et l’exemplarité des USA (1977)

Dix-sept ans plus tard, le président Jimmy CARTER (1924-2024), dans son discours du 2 mai 1977, renouvela sa foi dans la forme démocratique du gouvernement américain considérée comme la « meilleure » et servant d’« exemple » au monde

« Nous avons notre forme de gouvernement démocratique que nous pensons être la meilleure. Dans tout ce que je fais concernant la politique intérieure ou extérieure, j’essaie de faire en sorte que les gens réalisent que notre système fonctionne […] et que cela puisse servir d’exemple à d’autres. » [Jimmy Carter, 1977]

4/ Le manichéisme reaganien (1981-1989)

À partir des années 1980, Ronald REAGAN fit la synthèse entre le réalisme de Théodore ROOSEVELT et l’idéalisme wilsonien. D’un côté, il chercha à provoquer la chute de l’URSS en la désignant comme « l’Empire du mal », en l’entraînant dans la « Guerre des étoiles », et en finançant les opposants au communisme dans plusieurs pays. D’autre part, REAGAN renoua avec la « Destinée manifeste » en se faisant le défenseur de la diffusion de la démocratie dans le monde :

« Dans le monde entier aujourd’hui, la révolution démocratique gagne en force […]. Nous devons être fermes dans notre conviction que la liberté n’est pas uniquement la prérogative de quelques privilégiés mais un droit inaliénable et universel pour tous les êtres humains. » [Ronald REAGAN, Discours du 8 juin 1982][72].

5/ Après la fin de la guerre froide : quel nouvel ordre mondial ?