La validation par le Conseil constitutionnel de la résurgence du «séparatisme» et du serment de fidélité

par Louis SAISI

SOMMAIRE

Introduction

I/ La résurgence du thème du « séparatisme », une vieille antienne de la droite et de l’extrême droite

A/ Aux sources historiques du « séparatisme »

B/ Sous Vichy le prétexte de la défaite permit de dénoncer sous le même vocable voisin les nouveaux « séparatistes » accusés d’être responsables de celle-ci

II/ La loi confortant le respect des principes de la République : l’esprit de cette loi

A/ L’esprit d’une loi

B/ Pourquoi cette loi confortant les « principes de la République » votée le 23 juillet 2021 ?

III/ Le Conseil constitutionnel face à la loi confortant le respect des principes de la République

A/ La liberté d’association

1/ Sur le « contrat d’’engagement républicain » des associations

2/ Sur le contenu du contrôle de l’obligation : serment et engagement républicain

3/ La reconnaissance d’utilité publique et la délivrance de l’agrément

B/ Les autres dispositions contestées de la loi

1/Sur la création d’un nouveau délit pénal d’intimidation (rejet)

2/L’article 16 et la dissolution administrative d’une association (rejet) et la procédure de suspension de ses activités (annulation)

a) Rappel du contexte originel du droit de dissolution administrative des associations

b) La réponse du Conseil constitutionnel : un principe fondamental reconnu par les lois de la République s’effaçant derrière le primat de la sauvegarde de l’ordre public

c) La suspension des activités d’une association motivée par l’urgence porte atteinte à la liberté d’association (annulation)

3/ L’article 26 et la subordination du séjour d’un étranger en France à l’absence de manifestation d’un rejet des principes de la République (annulation)

4/L’article 36 et la protection de la vie privée

5/ L’article 49 déterminant les conditions dans lesquelles l’instruction obligatoire peut être dispensée en famille

a) Rappel : Le choix de l’obligation scolaire des familles une longue et vieille histoire

b) L’évolution de l’obligation familiale, le développement de l’instruction et du rôle de l’Etat

c) Les points de contestation portés devant le Conseil constitutionnel et la réponse de l’institution : l’omission de la liberté de conscience des familles

CONCLUSIONS

NOTES (1 à 31)

——-

La loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République – qui nous a été présentée comme réputée être une arme-clé contre l’islamisme – a été validée, dans ses dispositions essentielles résultant du texte originel présenté par le Gouvernement, dans une décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel rendue le 13 août 2021 .

Comme le rappelle très justement Edgar MORIN dans son ouvrage Vers l’abîme, nous vivons une période de confusion de la pensée et des esprits où « Les conceptions manichéennes s’emparent des esprits faisant profession de rationalité » [1].

La loi sur le « séparatisme » en est une vivante et éloquente illustration. Après sept mois d’allers et retours entre l’Assemblée nationale et le Sénat, ce texte très controversé – baptisé fort habilement et opportunément par le gouvernement « loi confortant le respect des principes de la République » – fut définitivement adopté le 23 juillet 2021 [2].

L’on ne s’étonnera pas si, dès l’origine du projet de loi renforçant le respect des principes de la République, la Fédération nationale de la Libre Pensée (FNLP) était montée au créneau et l’avait dénoncé en ce que le projet du Gouvernement « portait atteinte, selon elle, à quatre grandes libertés fondamentales, celles de l’enseignement, d’association, de conscience et d’expression. »

Après son adoption définitive, le Conseil constitutionnel fut saisi le 26 juillet 2021, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 61 de la Constitution, de la validité constitutionnelle de cette loi par deux groupes politiques de droite et de gauche, chacun d’une soixantaine de députés, et par 60 sénateurs de tendance LR.

Parallèlement, l’émoi provoqué par le contenu de cette loi au sein de la communauté des juristes praticiens fut tel que la Ligue des Droits de l’Homme (LDH), le Syndicat de la Magistrature, le Syndicat des Avocats de France et plusieurs universitaires déposèrent le 10 août 2021 devant le Conseil constitutionnel une « contribution » extérieure [3] pour lui demander, à l’appui des saisines parlementaires, de déclarer inconstitutionnelles les dispositions de nombreux articles, et notamment des articles 1, 2, 9, 12, 13 et 14, 16, 36, 39, 46, 68 et 69.

Néanmoins, dans sa décision n° 2021-823 DC du 13 août 2021 relative à la Loi confortant le respect des principes de la République [4], le Conseil constitutionnel n’a pas cru devoir faire état de cette contribution ni encore moins des arguments très sérieux qui y étaient développés. Et l’on ne peut que le regretter, notamment par rapport à sa pratique constante d’admission des « contributions extérieures ». Le dépôt de cette contribution était-il trop tardif par rapport à sa décision qui fut prise le 13 août 2021 et rendue publique le même jour ? Ou bien a-t-il considéré que la mise en cause du texte de loi était beaucoup trop radicale par rapport aux contenus des saisines parlementaires du 26 juillet 2021 et perdait dès lors son caractère périphérique ? L’on ne peut ici que se perdre en conjectures, et cela altère l’intérêt que tous les justiciables peuvent porter à de telles contributions et jette un doute quant à leur utilité objective et leur « statut ».

Au contraire, dans sa décision précitée, le Conseil constitutionnel a validé l’essentiel de ce texte présenté par le Gouvernement – de manière assez discutable et d’ailleurs fort discuté au Parlement, et notamment à l’Assemblée nationale – comme une arme décisive contre l’Islamisme en invoquant un obscur et fallacieux projet politique non identifié de « séparatisme ».

I/ La résurgence du thème du « séparatisme », une vieille antienne de la droite et de l’extrême droite

Le terme « séparatisme » – qui était contenu dans le discours présidentiel des Mureaux (cf. infra II, B) et dans l’exposé des motifs de la loi [5] et portait une forte connotation accusatoire polémique – ne peut manquer de nous rappeler que ce terme renvoie au procès récurrent de « séparatisme » intenté contre certains partis ou opposants politiques réputés plus ou moins radicaux, procès qui a déjà une longue histoire dans notre pays. L’on sait que dans son discours du 27 juillet 1947, prononcé à Rennes, Charles de GAULLE, alors chef du nouveau parti RPF (Rassemblement du Peuple Français), qualifiait déjà les communistes, mais sans jamais les nommer, de « séparatistes ».

Son discours fut largement analysé par la presse (notamment Le Monde du 28 juillet 1947) comme un virulent réquisitoire anticommuniste émanant d’un chef de parti qui, en effet, s’exprimait ainsi :

« J’ai introduit des hommes de cette sorte dans le gouvernement qui réunissait alors les représentants de toutes les opinions. […] Mais aujourd’hui, tout donne à penser que ceux à qui fut ouverte toute grande la voie du service national ont choisi d’en suivre une autre. Car voici où nous en sommes : sur notre sol, au milieu de nous, des hommes ont fait le vœu d’obéissance aux ordres d’une entreprise étrangère de domination, dirigée par les maîtres d’une grande puissance slave. Ils ont pour but de parvenir à la dictature chez nous, comme leurs semblables ont pu réussir à le faire ailleurs avec l’appui de cette puissance. Pour eux, qui invoquent à grands cris la justice sociale et l’affranchissement des masses, il s’agit, en réalité, de plier notre beau pays à un régime de servitude totalitaire où chaque Français ne disposerait plus ni de son corps, ni de son âme, et par lequel la France elle-même deviendrait l’auxiliaire soumise d’une colossale hégémonie. »

L’on se souvient également que lors de la crise de mai 68 dans son discours du 30 mai 1968 annonçant la dissolution de l’Assemblée nationale, le général de GAULLE, alors aux affaires, évoquait « un parti qui est une entreprise totalitaire même » en décrivant la France « menacée de dictature ».

Les communistes étaient d’ailleurs ensuite, à la fin de son discours, plus explicitement cités et visés : « On veut la contraindre à se résigner à un pouvoir qui s’imposerait dans le désespoir national, lequel pouvoir serait alors évidemment essentiellement celui du vainqueur, c’est-à-dire celui du communisme totalitaire. »

A/ Aux sources historiques du « séparatisme »

Déjà, à la fin 19ème siècle, était apparue l’expression « parti de l’étranger » qui, selon l’historien RAOUL GIRARDET, faisait référence au complot judéo-maçonnique : « Juifs et francs-maçons vont représenter à leur tour le “parti de l’étranger”, l’incarnation même de ce que l’on va prendre l’habitude de désigner l’Anti-France. La formule doit être comprise en l’occurrence comme chargée de tout un poids, et singulièrement lourd, de frayeurs ancestrales. Jésuites, Juifs et francs-maçons ne sont pas seulement appréhendés comme les agents d’exécution privilégiés des desseins hostiles de certains États rivaux. La menace qu’ils représentent est celle qui n’a jamais cessé de hanter les rêves des cités paisibles. Celle du vagabond, du nomade qui rôde autour des maisons heureuses (“Une invasion de gens, dit MICHELET, qui ont passé un à un). Celle du voyageur sans nom qui porte avec lui la maladie ou l’épidémie, dont l’arrivée fait pourrir les moissons et périr le bétail. Celle de l’intrus qui s’introduit dans les foyers prospères pour y apporter le trouble et la ruine. L’insécurité et la peur commencent avec le passage des inconnus qui errent dans la nuit » [6].

En 1922, étaient publiés Les Cahiers de l’Anti-France, sous la forme d’une revue signée sous le nom de Jean MAXE, pseudonyme de Jean COLLOT, lui-même présenté comme un universitaire. La Revue publia une dizaine de numéros entre 1922 et 1925 chez l’éditeur BOSSARD (Paris). Son second numéro dénonçait, sous le titre « l’Alliance du Défaitisme et du Bolchévisme en Suisse (1914-1919) », les pacifistes de la Première Guerre mondiale qui s’étaient regroupés, en Suisse, autour de Romain ROLLAND ou à l’occasion de la conférence de ZIMMERWALD [7]. L’éditeur présentait ainsi Jean MAXE : « Seul, il est remonté à la source intellectuelle et occulte de la trahison, du défaitisme, des doctrines révolutionnaires du bolchevisme bolchevisant ». Les articles de la Revue furent regroupés en 2 volumes publiés en 1925 sous le titre Anthologie des défaitistes chez l’éditeur BOSSARD, 4, rue Madame, Paris, avec une préface d’Émile BURÉ [8], alors directeur de L’Éclair, se définissant comme un « Journal politique quotidien, absolument indépendant », et aussi à bon marché, dont les bureaux étaient installés au no 21 de la rue Croix-des-Petits-Champs avant de migrer, vers 1900, au no 10 de la rue du Faubourg-Montmartre.

En 1922, étaient publiés Les Cahiers de l’Anti-France, sous la forme d’une revue signée sous le nom de Jean MAXE, pseudonyme de Jean COLLOT, lui-même présenté comme un universitaire. La Revue publia une dizaine de numéros entre 1922 et 1925 chez l’éditeur BOSSARD (Paris). Son second numéro dénonçait, sous le titre « l’Alliance du Défaitisme et du Bolchévisme en Suisse (1914-1919) », les pacifistes de la Première Guerre mondiale qui s’étaient regroupés, en Suisse, autour de Romain ROLLAND ou à l’occasion de la conférence de ZIMMERWALD [7]. L’éditeur présentait ainsi Jean MAXE : « Seul, il est remonté à la source intellectuelle et occulte de la trahison, du défaitisme, des doctrines révolutionnaires du bolchevisme bolchevisant ». Les articles de la Revue furent regroupés en 2 volumes publiés en 1925 sous le titre Anthologie des défaitistes chez l’éditeur BOSSARD, 4, rue Madame, Paris, avec une préface d’Émile BURÉ [8], alors directeur de L’Éclair, se définissant comme un « Journal politique quotidien, absolument indépendant », et aussi à bon marché, dont les bureaux étaient installés au no 21 de la rue Croix-des-Petits-Champs avant de migrer, vers 1900, au no 10 de la rue du Faubourg-Montmartre.

B/ Sous Vichy le prétexte de la défaite permit de dénoncer sous le même vocable voisin les nouveaux « séparatistes » accusés d’être responsables de celle-ci

Sous le régime de «Vichy, le maréchal Pétain employa, lui aussi, l’expression « Anti-France » pour dénoncer ceux auxquels il attribuait la défaite de 1940 : les Juifs, les communistes et les francs-maçons contre lesquels il édicta rapidement une série de décrets les mettant hors-la-loi.

Pour les autorités de Vichy, la défaite de 1940 était la conséquence de la « décomposition de la société française ». Celle-ci avait d’ailleurs commencé cent-cinquante ans auparavant, avec la Révolution française. C’était là un thème classique de l’extrême droite, en France, depuis l’Affaire Dreyfus. Dans le droit fil de la pensée maurassienne, cette « décomposition » provenait d’un complot des « forces de l’anti-France » (le communiste, le Juif, le franc-maçon et l’étranger).

L’on comprend que le pouvoir politique macronien n’ait pas introduit le terme « séparatisme » dans le projet de loi, car il a incontestablement des relents d’extrême droite, d’intolérance, de racisme et de xénophobie bien que, sur le fond, le logiciel politique du projet de loi soit hélas demeuré fondamentalement le même.»

En effet, comme le note la Banque des Territoires, dans son article intitulé «Projet de loi « séparatismes » : quelles conséquences pour les collectivités ?» et « S’il a disparu de l’intitulé du projet de loi rebaptisé « projet de loi confortant le respect des principes de la République », il n’en est pas moins le cœur du sujet».

II/ La loi confortant le respect des principes de la République : l’esprit de cette loi

Au-delà même de leur exposé des motifs – souvent sommaire et se bornant à paraphraser quelques dispositions des textes de loi soumis à la délibération et votation du Parlement -, les lois se caractérisent par l’état d’esprit qui les anime et celui-ci est inévitablement le reflet de la nature du régime politique qui les produit.

Ainsi les dictatures, comme d’ailleurs les régimes autoritaires – qui n’en sont que l’expression légèrement atténuée – n’ont jamais enfanté des lois civiles respectueuses de la liberté des citoyens ; de même, les régimes politiques consacrant la domination économique des classes possédantes n’ont jamais produit des lois sociales, justes et généreuses, pour les travailleurs et les gens de condition modeste.

Ci-dessous, Charles Louis de Secondat, baron de La Brède et de MONTESQUIEU

En 1748, lorsque MONTESQUIEU publia son maître ouvrage De l’esprit des lois, on oublia trop souvent le sous-titre pourtant très explicite : « ou des rapports que les lois doivent avoir avec la Constitution de chaque gouvernement, les mœurs, le climat, la religion, le commerce, etc. À quoi l’auteur a ajouté des recherches nouvelles sur les lois romaines touchant les successions, sur les lois françaises et sur les lois féodales » [9].

L’on peut regretter que la théorie de la séparation des pouvoirs – développée par MONTESQUIEU dans son ouvrage – ait à ce point éclipsé cet aspect, pourtant central, de L’esprit des lois, qui est demeuré peu connu et n’a guère attiré ni encore moins mobilisé l’attention intellectuelle des commentateurs et exégètes des facultés de droit en général et aussi de l’institut de Science-po de Paris, alors qu’il justifie la raison d’être et le titre même de l’ouvrage.

Ci-dessous, page de garde du 1er volume de l'édition originale "De l'esprit des lois" de MONTESQUIEU, Editeur Barrillot et fils, Genève, 1748 (2 tomes), Nombre de pages : 522 + 564

En effet, l’« esprit des lois », selon MONTESQUIEU, « consiste dans les divers rapports que les lois peuvent avoir avec diverses choses » (I, 3). Il a donc pour dessein d’expliquer, par des facteurs politiques, sociaux, climatiques, économiques, démographiques, etc., comment telle ou telle loi apparaît dans une nation ou une contrée donnée. Il s’agit des « lois politiques et civiles de chaque nation », mais aussi de celles du « droit des gens » qui « regarde toutes les sociétés » (voir livres X et XV) (De l’esprit des lois, 1748, Genève, Ed. Barrillot & Fils, 2 vol. in-4 ; Nouvelle édition, revue et corrigée, avec des changements considérables donnés par l’auteur, 1749, Genève, Barrillot et fils, 3 vol. in-8).

A/ L’esprit d’une loi

Dans le chapitre 3 de son ouvrage précité, MONTESQUIEU analyse les lois positives, au sens juridique, les met en rapport avec tout ce qui les détermine, mais aussi entre elles (livre XXVI).

Par ailleurs, toujours selon MONTESQUIEU, les lois « doivent être … propres au peuple pour lequel elles sont faites » [10] et elles entretiennent une série de rapports avec « la nature » et le « principe du gouvernement qui est établi, ou qu’on veut établir ; soit qu’elles le forment, comme font les lois politiques ; soit qu’elles le maintiennent, comme font les lois civiles ». [11]

Mais « Avant toutes ces lois… », MONTESQUIEU rappelle (chap. 2) que ces lois positives sont précédées, dans l’ordre de l’universel et du fondamental plus que dans l’ordre du temps, par d’autres lois plus générales, qui règlent l’existence même de l’homme, son être avant toute détermination sociale ou locale. MONTESQUIEU les appelle « lois de la nature ». Et s’il est à noter qu’il n’emploie pas ici l’expression « droit naturel », il le fera très explicitement dans le chapitre 1 du livre XXVI, et il évoquera dans le chapitre suivant (chapitre 3) une série de lois positives contraires a la « loi naturelle ».

C’est dire que depuis MONTESQUIEU, l’on sait que lorsque le législateur élabore une loi, il doit savoir raison garder en ayant à l’esprit le fait qu’une telle norme doit nécessairement s’enraciner dans l’Universel. En effet, le principe de rationalité est au cœur de la loi des hommes : la « loi […] est la raison humaine, en tant qu’elle gouverne tous les peuples de la terre ; et les lois politiques et civiles de chaque nation ne doivent être que les cas particuliers où s’applique cette raison humaine. » [12]

C’est dire qu’aujourd’hui, si l’on mettait au cœur de l’élaboration de toute loi les principes de rationalité et d’universalité chers à MONTESQUIEU, cela devrait exclure la suspicion ou le procès d’intention qui ne sauraient, dans un État libre et démocratique, se substituer à la Raison.

Comme l’a lumineusement montré Louis ALTHUSSER dans son livre Montesquieu, la politique et l’histoire (Ed. PUF, 1959)[13], MONTESQUIEU développe ainsi une conception révolutionnaire de la loi qui n’est plus un acte d’autorité, un commandement auquel il convient d’obéir mais un rapport entre des variables qu’il est nécessaire d’observer. Et c’est à partir de cette observation réaliste qu’il établit ensuite sa typologie des régimes politiques. C’est presqu’une conception « sociologique » de la Loi avant la lettre.

Comme l’a lumineusement montré Louis ALTHUSSER dans son livre Montesquieu, la politique et l’histoire (Ed. PUF, 1959)[13], MONTESQUIEU développe ainsi une conception révolutionnaire de la loi qui n’est plus un acte d’autorité, un commandement auquel il convient d’obéir mais un rapport entre des variables qu’il est nécessaire d’observer. Et c’est à partir de cette observation réaliste qu’il établit ensuite sa typologie des régimes politiques. C’est presqu’une conception « sociologique » de la Loi avant la lettre.

Cette typologie des régimes politiques a débouché sur les trois formes de gouvernements théorisées dans De l’esprit des lois.

Pour ce qui concerne la République, MONTESQUIEU distinguait entre la démocratie et l’aristocratie. Mais, à l’inverse de Rousseau – qui considérait qu’une démocratie qui se donne des représentants se nie elle-même -, MONTESQUIEU estimait, au contraire, qu’une démocratie ne pouvait se passer de représentants désignés par le peuple. Mais la conception qu’il développait d’un système démocratique avait des limites dès lors qu’il ne concevait pas que le « petit peuple » puisse être dans la position de gouverner car il était perçu négativement comme en proie à ses propres passions.

Malgré les progrès de la démocratie et l’établissement du suffrage universel, cette notion de « petit peuple » ou « bas- peuple » n’a pas disparu, aujourd’hui, puisqu’elle a fait place, dans le débat public, à l’expression contestable et pernicieuse de « populisme » pour désigner tout ce qui va dans le sens des intérêts du peuple et qui est systématiquement brocardé comme synonyme de démagogie. Ce peuple auquel, s’agissant du peuple français, nos gouvernants reprochent, souvent de manière péjorative, son esprit « gaulois » (qui serait un état d’esprit quasi permanent contenant des ferments de division et de contestation). Mais c’est oublier un peu vite que le génie du peuple français, depuis 1789, est son attachement invariable et constant à la liberté : liberté d’aller et de venir ; liberté de penser et d’exprimer ses opinions dans le respect de l’ordre public conformément à l’ensemble des articles de la Déclaration de Droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789, et notamment 2, 4, 5, 8, 10 et 11.

Aujourd’hui, formellement au moins, la nature constitutionnelle du régime politique français est « républicaine » (article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958) et son principe actif est « gouvernement du peuple, pour le peuple et par le peuple » (article 2 de notre Constitution précité), malgré la dilution de l’intérêt général et la crise profonde actuelle de notre système politique (cf. infra).

Or la nature d’un gouvernement républicain devrait normalement s’opposer à ce que l’esprit de certaines lois s’éloigne des « principes fondamentaux (déjà) reconnus par l’ensemble des lois de la République » selon l’heureuse affirmation du préambule de la constitution du 27 octobre 1946 – lui-même repris par celui de la Constitution de 1958 – et consacrés par la décision du Conseil constitutionnel du 16 juillet 1971 (cf. infra) .

Ci-dessous le fameux tableau d’Eugène DELACROIX

« La liberté guidant le peuple ».

(huile sur toile réalisée vers 1830)

Cet attachement à la liberté a souvent conduit le peuple français à prendre les armes contre toute forme de despotisme, de dictature ou d’occupation étrangère : 1789 (14 juillet) ; 1792 (10 août ou « seconde révolution ») ; 1830 (les « Trois Glorieuses » des 27, 28 et 29 Juillet) ; 1848 (journée du 24 février débouchant sur l’abdication de Louis Philippe) ; 1870 (déchéance de Napoléon III le 1er mars 1870 et proclamation de la République le 4 septembre) ; Commune de Paris (18 mars 1871-28 mai 1871.) [14] ; Résistance (18 juin 1940-fin du second conflit mondial) et libération de Paris par les parisiens le 25 août 1944, puis progressivement de la France entière (1944-1945) [15].

Cet attachement à la liberté a souvent conduit le peuple français à prendre les armes contre toute forme de despotisme, de dictature ou d’occupation étrangère : 1789 (14 juillet) ; 1792 (10 août ou « seconde révolution ») ; 1830 (les « Trois Glorieuses » des 27, 28 et 29 Juillet) ; 1848 (journée du 24 février débouchant sur l’abdication de Louis Philippe) ; 1870 (déchéance de Napoléon III le 1er mars 1870 et proclamation de la République le 4 septembre) ; Commune de Paris (18 mars 1871-28 mai 1871.) [14] ; Résistance (18 juin 1940-fin du second conflit mondial) et libération de Paris par les parisiens le 25 août 1944, puis progressivement de la France entière (1944-1945) [15].

Et nul n’a su mieux traduire ce goût et cet élan de notre peuple vers la liberté qu’Eugène DELACROIX dans son admirable toile « La liberté guidant le peuple » (ci-dessus) [16].

Sous la 3ème République, de grandes lois républicaines ont conforté l’enracinement de notre peuple dans son amour de la liberté : loi sur la liberté de la presse ; loi sur la liberté de réunion, loi sur la liberté d’association ; loi de séparation des Eglises et de l’Etat, etc.

B/ Pourquoi cette loi confortant les « principes de la République » votée le 23 juillet 2021 ?

Ce projet de loi s’inscrit dans la continuité du discours prononcé aux Mureaux le 2 octobre 2020 par le Président de la République : « Ce à quoi nous devons nous attaquer, c’est le séparatisme islamiste. C’est un projet conscient, théorisé, politico-religieux, qui se concrétise par des écarts répétés avec les valeurs de la République… ». Dans ce discours, il annonçait la nécessité de « renforcer la laïcité et de consolider les principes républicains » dans le cadre d’un prochain projet de loi. Le meurtre de l’enseignant Samuel PATY, le 16 octobre 2020 et la vague légitime d’émotion qu’il a soulevée dans le pays, l’attentat terroriste islamiste de la basilique Notre-Dame de Nice perpétré le 29 octobre 2020 n’ont fait que précipiter un peu plus les choses en leur donnant une force dramatique fort opportune pour le pouvoir politique et une forte charge émotionnelle qui ont influencé également, sur certains points, le contenu du projet de loi.

Délit de « séparatisme », encadrement de l’instruction en famille, contrat d’engagement républicain pour les associations, lutte contre la haine en ligne, meilleure transparence des cultes …Telles sont les mesures phares du projet de loi qui se donne pour objectif de lutter contre le « séparatisme » et les atteintes à la citoyenneté.

Avant tout autre examen de certaines des dispositions les plus importantes – et à juste titre contestées – de cette loi, une question préalable s’impose : les « principes républicains » avaient-ils vraiment besoin d’être « confortés » ?

La crise n’est-elle pas plutôt une « crise de régime » et ne doit-elle pas être recherchée ailleurs, et notamment – pour n’évoquer ici que le plan institutionnel – dans le comportement de nos gouvernants avec la prédominance, depuis 1958/62, d’un Exécutif autoritaire et guère légitime dans le cœur des Français seulement à peine au bout de 2 années d’exercice du mandat présidentiel ? En même temps, cette suprématie de l’Exécutif, outre les pouvoirs constitutionnels exorbitants du Chef de l’Etat – qui dépassent ceux d’un Monarque de droit divin -, n’est-elle pas aussi, elle-même, le résultat de la pratique suiviste d’une partie de la classe politique parlementaire (s’incarnant dans le parti présidentiel) – aujourd’hui LREM, mais hier ce furent d’autres partis politiques aussi prompts à obéir, avec le même zèle, à l’autorité pontificale d’un Président laïc – qui enregistre et valide les desiderata d’un chef supposé « providentiel », tandis qu’ une autre partie est vouée à l’impuissance pendant la durée d’une législature devant l’hégémonie du bloc majoritaire attaché inconditionnellement, à la fois politiquement et affectivement, à « son homme » (l’on ne peut s’empêcher de penser à la chanson culte d’Edith Piaf pourtant d’une autre époque aujourd’hui révolue au plan des mœurs…).

En effet, avec des alternances politiques qui, loin d’être des alternatives, se ressemblent de plus en plus et affectent davantage le personnel politique détenteur du pouvoir d’Etat davantage que les programmes à peu près similaires sur l’essentiel (résultant, partout en Europe, de la convergence de la social démocratie avec les libéraux), nous traversons, depuis des décennies, une crise de la représentation politique dont l’abstention, de plus en plus massive aux différentes consultations électorales, en est le marqueur le plus objectif et guère contestable. Rien d’étonnant alors que l’expression politique du mécontentement populaire s’exprime dans la rue, comme l’ont montré les manifestations des gilets jaunes qui ont révélé l’étendue du malaise social, du mal-vivre et de la pauvreté dans un contexte d’inégalités et de richesses aussi mal partagées. Sans parler de la frénésie de « réformes » anti sociales assénées par l’Exécutif et sa majorité (retraites, atteintes récurrentes au Code du Travail, privatisations, etc.) aussitôt contestées par des cortèges de manifestants dans les rues qui en ont également révélé l’ampleur.

La dernière réforme controversée du système universel de retraite, et son passage en force par le 49.3, a contribué à la généralisation des contestations et à l’organisation de manifestations de grande ampleur. Par ailleurs, à côté du service public de la santé, et notamment des hôpitaux publics, dont la pandémie du covid-19 a révélé les failles, les insuffisances et la fragilité, c’est toute la place des services publics qui est remise en cause dans notre société par nos gouvernants successifs et leur doxa du néolibéralisme.

Ainsi, dans le même ordre d’idées, la loi de programmation pluriannuelle de la recherche (LPPR) proposée par la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche Frédérique VIDAL – devenue la Loi du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l’enseignement supérieur – avait ébranlé la communauté scientifique et mobilisé également contre elle, dans la rue, en mars 2020, de nombreux chercheurs et enseignants du Supérieur.

Certes, l’épidémie soudaine de covid-19 et les mesures de confinement décidées en mars 2020, pour les raisons sanitaires que l’on sait, ont pu paralyser les nombreux mouvements de mobilisations se caractérisant par l’appropriation habituelle des lieux publics tels que les avenues et les places publiques fréquemment empruntées. Mais après une brève période de silence, les groupes mobilisés se sont organisés pour poursuivre les revendications tout en restant confinés.

Sur le plan de la sécurité et de la lutte contre le terrorisme, après la mise en œuvre de la Loi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme (cf. JORF n°0255 du 31 octobre 2017, Texte n° 1) – et se donnant pour objet de doter l’État de nouveaux moyens juridiques de droit commun permettant de mieux prévenir la menace terroriste hors période d’état d’urgence (cette loi a pris commodément le relais de l’état d’urgence contre le terrorisme lequel prit fin le 1er novembre 2017) -, il nous fallait donc, selon nos gouvernants, une autre « loi confortant le respect des principes de la République » qui fut ainsi définitivement adoptée le 23 juillet 2021.

Quant à nous, il nous paraît, au contraire, que devant cette crise – fondamentalement politique et sociale -, l’adoption de la loi du 24 août 2021 confortant les principes de la République a constitué pour nos gouvernants une tentative de diversion nous invitant à porter notre regard ailleurs sur un faux problème fabriqué de toutes pièces sous la forme du spectre menaçant d’un « projet conscient, théorisé, politico-religieux » dirigé contre la République.

Saisi, comme il a été dit, le 26 juillet 2021, le Conseil constitutionnel trancha les différents points contestés dans sa décision du 13 août 2021 qu’il rendit publique le même jour.

III/ Le Conseil constitutionnel face à la loi confortant le respect des principes de la République

A/ La liberté d’association

Les députés auteurs de la seconde saisine (députés de gauche : LFI, PCF, PS) contestaient notamment les dispositions soumettant toute association ou fondation sollicitant l’octroi d’une subvention auprès d’une autorité administrative ou d’un organisme chargé d’un service public industriel et commercial à l’obligation de souscrire un contrat d’engagement républicain. Les dispositions contestées prévoyaient en effet que l’autorité ou l’organisme sollicité puisse refuser cette subvention ou même puisse procéder au retrait d’une subvention antérieurement accordée lorsque l’objet de l’association ou de la fondation, son activité ou les modalités d’exercice de celle-ci étaient illicites ou incompatibles avec le contrat d’engagement républicain.

Les députés auteurs de la seconde saisine (députés de gauche : LFI, PCF, PS) contestaient notamment les dispositions soumettant toute association ou fondation sollicitant l’octroi d’une subvention auprès d’une autorité administrative ou d’un organisme chargé d’un service public industriel et commercial à l’obligation de souscrire un contrat d’engagement républicain. Les dispositions contestées prévoyaient en effet que l’autorité ou l’organisme sollicité puisse refuser cette subvention ou même puisse procéder au retrait d’une subvention antérieurement accordée lorsque l’objet de l’association ou de la fondation, son activité ou les modalités d’exercice de celle-ci étaient illicites ou incompatibles avec le contrat d’engagement républicain.

Il y a lieu de rappeler que dans son second avis du 25 mars 2021, la Commission Nationale Consultative des Droits de l’Homme (CNCDH) [17] avait préconisé l’abandon de la notion de « contrat d’engagement républicain » car il « instaure unilatéralement une obligation nouvelle et rompt avec le climat de confiance nécessaire au développement du partenariat prévu par la charte des engagements réciproques signé en 2014 avec le mouvement associatif ».

Il y a lieu de rappeler que dans son second avis du 25 mars 2021, la Commission Nationale Consultative des Droits de l’Homme (CNCDH) [17] avait préconisé l’abandon de la notion de « contrat d’engagement républicain » car il « instaure unilatéralement une obligation nouvelle et rompt avec le climat de confiance nécessaire au développement du partenariat prévu par la charte des engagements réciproques signé en 2014 avec le mouvement associatif ».

1/ Sur le « contrat d’’engagement républicain » des associations

Après avoir rappelé dans son 22ème paragraphe que « la liberté d’association est au nombre des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République et solennellement réaffirmés par le Préambule de la Constitution (et qu’) en vertu de ce principe, les associations se constituent librement et peuvent être rendues publiques sous la seule réserve du dépôt d’une déclaration préalable » -, le Conseil constitutionnel estime aussitôt dans le § suivant que « L’obligation faite à une association de souscrire un contrat d’engagement républicain lorsqu’elle sollicite une subvention publique n’a pas pour objet d’encadrer les conditions dans lesquelles elle se constitue et exerce son activité ».

Or s’il est incontestable qu’une telle obligation n’a pas pour objet de contrôler les conditions dans lesquelles se constitue une association, il est en revanche très discutable d’affirmer qu’une telle obligation ne porte pas sur son organisation et surtout sur son fonctionnement et qu’elle n’affecte pas le contrôle de l’activité de l’association, sinon l’on ne voit pas au nom de quoi et sur quelles bases factuelles pourrait être refusée ou retirée la subvention sollicitée ou obtenue.

Il y a donc bien, dès qu’est formulée une demande de subvention, un encadrement effectif de la part de l’autorité administrative des conditions dans lesquelles une association exerce son activité.

Assez curieusement, le Conseil constitutionnel rappelle implicitement sa propre jurisprudence libérale émanant de sa décision du 16 juillet 1971 sur la constitution des associations [18] – qu’il prétend étendre à l’activité de l’association – pour aussitôt considérer que l’autorité administrative, lorsqu’elle contrôle le respect du contrat d’engagement républicain, n’exerce pas un contrôle sur l’activité de l’association concernée (sic), ce qui est assez surprenant quant à la rigueur du raisonnement…

En effet, l’on est en droit de se demander alors sur quoi porte, effectivement, le contrôle du respect du contrat d’engagement républicain de l’association concernée.

Par ailleurs, dans le § 19 de sa décision, le Conseil constitutionnel lui-même, examinant les causes de refus ou de retrait de la subvention, énumère bien « l’objet de l’association ou de la fondation, son activité ou les modalités d’exercice de celle-ci » considérées comme « illicites ou incompatibles avec le contrat d’engagement républicain ».

Certes, nous dira-t-on, après tout, ce ne sont pas toutes les associations qui sont a priori concernées par un tel dispositif qui ne s’applique qu’aux associations formulant des demandes de subventions.

Mais cet argument formel n’est guère recevable quand on sait combien ces subventions sont aujourd’hui nécessaires et même indispensables à de nombreuses associations dont certaines s’investissent pour développer ou conforter le lien social dans de nombreux domaines où l’Etat est défaillant et où les services publics – et notamment sociaux – sont insuffisants ou en panne (rigueur budgétaire et compression des dépenses publiques obligent).

Les associations sont en effet les partenaires incontournables des pouvoirs publics. À ce titre, elles contribuent à la prise en compte de l’intérêt général par leurs fonctions de veille, d’innovation et d’animation des territoires. Elles sont essentielles à l’exercice de la démocratie et au développement des solidarités.

Selon le Rapport du Haut Conseil à la vie associative (HCVA), 61% des associations percevaient un financement public (subvention ou commande publique) en 2011-2012, ce chiffre élevé s’expliquant principalement par la fréquence des subventions que les mairies octroient aux associations sans salarié implantées sur le territoire de la commune et qui animent la vie locale. Pour autant, cette fréquence des relations financières entre les associations et les pouvoirs publics est en baisse car en 2005, c’étaient 69% des associations qui percevaient un financement public (cf. HCVA, Bilan de la vie associative 2012-2014).

Comme l’a montré Didier MINOT dans son excellent ouvrage Des associations citoyennes pour demain (Paris, septembre 2013), le tissu associatif, en France, est d’une extraordinaire richesse et vitalité et joue un rôle irremplaçable dans le domaine du maintien du lien social. La création, à son initiative, en 2010, du Collectif des Associations Citoyennes (CAC) a permis de regrouper pas moins de 7 000 responsables associatifs et plus de 1 500 associations dont 140 réseaux nationaux ou régionaux pour lutter contre la réduction des associations à leur seule dimension économique et défendre leur contribution au service de l’intérêt général ainsi qu’ à la construction d’une société solidaire, durable et participative.

Après la décision du 13 août 2021 du Conseil constitutionnel, dans sa Newsletter du 1er septembre 2021, le Collectif des Associations citoyennes a rappelé l’opposition de l’ensemble des associations à la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République et appelé à la mobilisation : « À l’heure de la mise en application de la loi, reste donc à ré)inventer les manières de concevoir « la liberté associative comme bien commun à défendre ».

C’est dire qu’instaurer une telle quasi police d’usages et de mœurs à l’endroit des associations, au prétexte qu’elles sont subventionnées en jetant en même temps une forme de suspicion maladive et inquisitoriale sur leurs activités, ne rehausse pas le niveau d’implication de nos gouvernants ni de la classe dirigeante.

2/ Sur le contenu du contrôle de l’obligation : serment et engagement républicain

Les députés auteurs de la deuxième saisine critiquaient le caractère imprécis des obligations relatives au contrat d’engagement républicain avec notamment le renvoi à un décret en Conseil d’État quant à la détermination des modalités d’application de ces dispositions. Ils estimaient qu’une telle imprécision était de nature à conférer aux autorités compétentes un pouvoir d’appréciation arbitraire pour attribuer des subventions publiques ou en exiger le remboursement en cas de non-respect du contrat d’engagement. Il en résulterait, selon eux, une méconnaissance par le législateur de l’étendue de sa compétence, de l’objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi ainsi que de la liberté d’association.

Dans sa réponse à cet argument, le Conseil constitutionnel semble estimer implicitement que le décret auquel renvoie la loi est limité par la loi elle-même car « Il résulte des termes mêmes des dispositions contestées que les obligations prévues au titre de ce contrat sont celles de respecter les principes de liberté, d’égalité, de fraternité et de dignité de la personne humaine, ainsi que les symboles de la République au sens de l’article 2 de la Constitution, c’est-à-dire l’emblème national, l’hymne national et la devise de la République, celle de ne pas remettre en cause le caractère laïque de la République et, enfin, celle de s’abstenir de toute action portant atteinte à l’ordre public. Il résulte des travaux parlementaires que cette dernière obligation vise les actions susceptibles d’entraîner des troubles graves à la tranquillité et à la sécurité publiques. Dès lors, le législateur a défini précisément les obligations prévues par le contrat d’engagement républicain. »

Dans sa réponse à cet argument, le Conseil constitutionnel semble estimer implicitement que le décret auquel renvoie la loi est limité par la loi elle-même car « Il résulte des termes mêmes des dispositions contestées que les obligations prévues au titre de ce contrat sont celles de respecter les principes de liberté, d’égalité, de fraternité et de dignité de la personne humaine, ainsi que les symboles de la République au sens de l’article 2 de la Constitution, c’est-à-dire l’emblème national, l’hymne national et la devise de la République, celle de ne pas remettre en cause le caractère laïque de la République et, enfin, celle de s’abstenir de toute action portant atteinte à l’ordre public. Il résulte des travaux parlementaires que cette dernière obligation vise les actions susceptibles d’entraîner des troubles graves à la tranquillité et à la sécurité publiques. Dès lors, le législateur a défini précisément les obligations prévues par le contrat d’engagement républicain. »

Ce sont donc ici les premiers articles de la Constitution qui sont visés explicitement donnant à celle-ci son caractère républicain. Mais si une telle précision est en elle-même suffisante l’on peut se demander alors pourquoi ce renvoi à un décret pris en Conseil d’Etat. Certes, l’intervention du Conseil d’Etat peut être a priori considérée comme un gage du respect de telles dispositions législatives.

Il ne s’agit pas moins d’une forme de serment de fidélité déguisé aux principes de la Constitution de 1958. Il est vrai que le respect de nos institutions républicaines s’impose à tout le monde. Mais, jusqu’alors, il y avait, pour les associations, comme pour l’ensemble des citoyens, une confiante présomption de leur part du respect de ces principes.

Si la République ne fait pas des citoyens des vassaux, elle ne fait pas davantage des associations librement constituées des vassales du pouvoir politique malgré sa coloration « républicaine ».

En effet, la liberté d’association ne fait pas des associations des groupements abandonnant tout esprit critique même vis-à-vis du régime républicain.

Ainsi certaines associations peuvent être contraintes par la conjoncture politique à se positionner à la limite du respect de l’ordre public, notamment lorsqu’elles choisissent de le troubler en manifestant sur la voie publique pour faire mieux entendre leur cause ou leur protestation concernant la prise de décisions, selon elles contestables, portant sur l’objet même de leurs activités. L’on pense notamment au travail très sensible des associations humanistes d’aide aux migrants, comme par exemple le GISTI, la Cimade ou le Secours catholique, ou encore à de nombreuses autres associations dont l’une des modalités de leur action militante les conduit parfois à utiliser leur droit de manifester sur la voie publique.

Or, chose inquiétante, parmi les obligations liées au contrat d’engagement républicain, le Conseil constitutionnel énonce lui-même « celle de s’abstenir de toute action portant atteinte à l’ordre public » en ajoutant aussitôt qu’« Il résulte des travaux parlementaires que cette dernière obligation vise les actions susceptibles d’entraîner des troubles graves à la tranquillité et à la sécurité publiques. »

Avec de telles dispositions et bien d’autres contenues dans cette cette loi, le triste « ordre moral » du président monarchiste Mac MAHON [19] semblerait de retour, et cela n’est guère rassurant ni encore moins enthousiasmant pour les vrais républicains…

L’on sait, en effet, que les régimes autoritaires s’efforcent toujours d’obtenir de ceux qui les servent (fonctionnaires notamment) un « serment de fidélité » solennel, et l’on peut regretter que la loi en cause ait ainsi, dans son article 2, imposé aux agents des forces de sécurité nationale (police et gendarmerie), municipale et aussi de l’administration pénitentiaire l’obligation, avant leur prise de fonction, de prêter un serment de « servir avec dignité et loyauté la République, ses principes de liberté, d’égalité et de fraternité et sa Constitution par une prestation de serment. » (L’on peut d’ailleurs regretter que cet article 2 n’ait pas été ici contesté par les parlementaires auteurs des différentes saisines du Conseil constitutionnel) [20]. Car exiger un tel serment d’adhésion de la part de ces fonctionnaires, en guise d’éthique professionnelle, touche à leur liberté d’opinion qui ne disparaît pas du fait de leur mission.

Certes, en ce qui concerne le « contrat d’engagement républicain » imposé aux associations, il ne s’agit pas, à proprement parler, d’un « serment de fidélité ». En effet, comme on l’a vu, les dispositions contestées soumettent à l’obligation de souscrire un contrat d’engagement républicain toute association ou fondation sollicitant l’octroi d’une subvention auprès d’une autorité administrative ou d’un organisme chargé d’un service public industriel et commercial. Elles prévoient en conséquence que l’autorité ou organisme peut refuser cette subvention ou procéder à son retrait lorsque l’objet de l’association ou de la fondation, son activité ou les modalités d’exercice de celle-ci sont illicites ou incompatibles avec le contrat d’engagement républicain.

Mais le caractère unilatéral du « contrat d’engagement républicain » – qui est surtout un contrat d’adhésion – n’est pas sans rappeler la déclaration unilatérale d’allégeance et de soumission que constitue le « serment de fidélité ».

L’on se souvient des tristes heures sombres de VICHY où les fonctionnaires devaient prêter un serment de fidélité à la personne du maréchal PÉTAIN. En effet, le 14 août 1941, un décret signé par PÉTAIN enjoignait à tous les fonctionnaires de lui prêter un serment de fidélité. Le serment était prêté en ces termes : « Je jure fidélité à la personne du chef de l’État en tout ce qu’il commande dans l’intérêt du service, de l’ordre public et pour le bien de la patrie. »

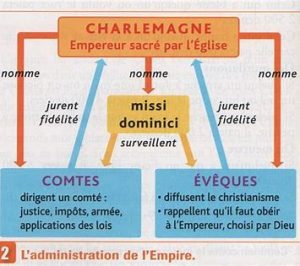

Et si nous voulions rechercher les origines de ce serment de fidélité, il nous faudrait remonter encore beaucoup plus haut dans le temps pour nous plonger dans le Haut Moyen Age, époque où le serment général de fidélité au roi [21] était une institution de la royauté carolingienne, qui avait déjà existé quelque temps auparavant sous les Mérovingiens, comme l’indique ci-contre le formulaire de MARCULF(E) [22].

En 789, CHARLEMAGNE promulgua un capitulaire stipulant que la formule du serment de fidélité au roi devait être prononcée par tous les hommes libres. Les missi dominici, envoyés de l’empereur, étaient chargés de recueillir les serments. La prestation du serment fut renouvelée dans tout le royaume en 792, 802, 806 et 812.

Autant dire qu’aujourd’hui nous avons affaire à une loi qui, dans sa philosophie, est d’un lointain autre âge – remontant aux limbes d’un pouvoir charismatique monarchique de droit divin – car mettant aujourd’hui en place une forme de police de la pensée s’installant dans l’espace public et dont le moins qu’on puisse dire est qu’elle est assez peu compatible avec l’idéal républicain.

Quant à la défense de la laïcité, cette loi – présentée comme étant dans le droit fil de la loi de 1905 – a été dénoncée par les trois organisations confessionnelles chrétiennes, dans une tribune publiée le 10 mars 2021 dans Le Figaro. Les représentants des Églises protestantes, catholique et orthodoxes, dans leur conclusion sans appel, ont fustigé cette loi alors encore présentée contre le « séparatisme » dans des termes sévères : « Quoi qu’il en soit des intentions, ce projet de loi risque de porter atteinte aux libertés fondamentales que sont la liberté de culte, d’association, d’enseignement et même à la liberté d’opinion », soulignaient, non sans une certaine indignation, leurs signataires.

3/ La reconnaissance d’utilité publique et la délivrance de l’agrément

L’article 15 de la loi mise en cause complète notamment l’article 25-1 de la loi du 12 avril 2000 en ajoutant aux conditions générales de délivrance d’un agrément des associations une condition tenant au respect des principes du contrat d’engagement républicain introduit à l’article 10-1 de la même loi par l’article 12 de la loi déférée.

En effet, aux termes de l’article 15 de la nouvelle loi, le contrat d’engagement républicain est étendu aux associations et fondations demandant la reconnaissance d’utilité publique ainsi qu’aux associations bénéficiant de l’agrément.

Jusqu’alors l’agrément était accordé par l’État ou l’un de ses établissements publics à une association pour marquer la reconnaissance de son engagement dans un domaine particulier. Pour en bénéficier, les associations devaient remplir au moins trois conditions générales et, éventuellement, d’autres conditions propres à chaque agrément.

Les trois conditions générales étaient les suivantes :

- Répondre à un objet d’intérêt général ;

- Présenter un mode de fonctionnement démocratique ;

- Respecter des règles de nature à garantir la transparence financière.

Désormais ces trois conditions générales ne suffisent plus car les associations qui en font la demande ou en demandent le renouvellement doivent respecter les principes du contrat d’engagement républicain mentionné à l’article 10-1 de la présente loi.

Par ailleurs, les associations ayant déjà obtenu antérieurement l’agrément doivent, dans un délai de 2 ans, en faire une nouvelle demande, tout agrément accordé ou renouvelé ayant une validité de 5 ans.

Les auteurs de la seconde saisine font valoir à nouveau le « caractère imprécis des obligations résultant du contrat d’engagement ».

Mais le Conseil constitutionnel les renvoie aux mêmes raisons et arguments qui ont motivé son rejet de l’inconstitutionnalité des obligations du « contrat d’engagement républicain » imposé aux associations faisant des demandes de subventions.

B/ Les autres dispositions contestées de la loi

Elles concernent les articles suivants :

- Article 9 : créant un nouveau délit pénal consistant en l’intimidation d’une personne participant à une mission de service public ;

- Article 16 : relatif à la dissolution d’une association ou procédure de suspension de ses activités ;

- Article 26 : modifiant plusieurs articles du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile afin de subordonner le séjour d’un étranger en France à l’absence de manifestation d’un rejet des principes de la République ;

- Article 36 : insérant, au sein du code pénal, un article 223-1-1 réprimant « le fait de révéler, de diffuser ou de transmettre, par quelque moyen que ce soit, des informations relatives à la vie privée, familiale ou professionnelle d’une personne permettant de l’identifier ou de la localiser aux fins de l’exposer ou d’exposer les membres de sa famille à un risque direct d’atteinte à la personne ou aux biens que l’auteur ne pouvait ignorer » ;

- Article 49 : modifiant notamment l’article L. 131-5 du code de l’éducation qui détermine les conditions dans lesquelles l’instruction obligatoire peut être dispensée en famille.

1/ Sur la création d’un nouveau délit pénal d’intimidation (rejet)

L’article 9 de la loi ajoute à l’article 433-3 du Code pénal un nouvel article 433-3-1 ainsi rédigé :

L’article 9 de la loi ajoute à l’article 433-3 du Code pénal un nouvel article 433-3-1 ainsi rédigé :

« Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende le fait d’user de menaces ou de violences ou de commettre tout autre acte d’intimidation à l’égard de toute personne participant à l’exécution d’une mission de service public, afin d’obtenir pour soi-même ou pour autrui une exemption totale ou partielle ou une application différenciée des règles qui régissent le fonctionnement dudit service.

Lorsqu’il a connaissance de faits susceptibles de constituer l’infraction prévue au premier alinéa, le représentant de l’administration ou de la personne de droit public ou de droit privé à laquelle a été confiée la mission de service public dépose plainte. »

Dans le Rapport n° 454 de Mmes Jacqueline EUSTACHE-BRINION et Dominique VERIEN fait au nom de la commission des lois, et déposé le 18 mars 2021, ce délit résultant du nouvel article 433-3-1 est qualifié de « délit de séparatisme, caractérisé par des actions destinées à se soustraire à l’application des règles communes en matière de service public ».

Or les auteurs de la saisine contestant la constitutionnalité de ce nouvel article font valoir qu’un tel délit existe déjà au sein du Code pénal sous la forme de l’article 433-3 dont le dernier alinéa punit les personnes auteurs, entre autres, d’actes d’intimidation à l’égard d’une des personnes mentionnées aux 3 premiers alinéas précédents aux fins d’obtenir d’elle « soit qu’elle accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat, ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat, soit qu’elle abuse de son autorité vraie ou supposée en vue de faire obtenir d’une autorité ou d’une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable. »

À l’appui de leur contestation ils soutiennent très justement que l’infraction créée par ces dispositions permet de réprimer des faits déjà susceptibles de l’être sous la qualification prévue par le dernier alinéa de l’article 433-3 du Code pénal. Or, selon eux, Il en résulte une incertitude juridique qui permet aux autorités de poursuite de choisir discrétionnairement l’une ou l’autre de ces incriminations, en méconnaissance des principes de clarté de la loi et d’égalité devant la loi pénale.

Il n’est guère contestable, en effet, qu’aux termes de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 (DDHC), « La Loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu’en vertu d’une loi établie et promulguée antérieurement au délit et légalement appliquée ». En application de ce principe et de l’article 34 de la Constitution – qui confie au législateur le soin d’édicter « les règles concernant […] la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables ; la procédure pénale ; l’amnistie ; la création de nouveaux ordres de juridiction et le statut des magistrats » -, le Conseil constitutionnel a déjà jugé qu’il appartient au « législateur de définir les infractions en termes suffisamment clairs et précis pour exclure l’arbitraire » (Cons. const., n° 80-127 DC, 20 janvier 1981, Rec. p.15). Cette obligation constitutionnelle est d’ailleurs rappelée par le Conseil constitutionnel au législateur qui est tenu de rédiger la loi « dans des conditions qui permettent au juge, auquel le principe de légalité impose d’interpréter strictement la loi pénale, de se prononcer sans que son appréciation puisse encourir la critique d’arbitraire » (Cons. const., n° 96-377 DC, 16 juillet 1996, cons. 11).

Pourtant, le Conseil balaie l’objection et met en sommeil sa propre jurisprudence précitée en estimant que « Si les dispositions contestées répriment des faits susceptibles d’entrer dans le champ d’application de l’incrimination prévue au dernier alinéa de l’article 433-3, ces deux incriminations se différencient tant au regard de l’intention particulière exigée de l’auteur des faits que des personnes qui sont l’objet des menaces, violences ou autres actes d’intimidation. En outre, le législateur a expressément prévu que l’incrimination prévue au dernier alinéa de l’article 433-3 ne s’appliquerait pas aux faits incriminés par les dispositions contestées. »

L’on peut regretter ici qu’un tel raisonnement du Conseil constitutionnel n’ait que les apparences de la rigueur juridique qu’on est en droit d’attendre d’une juridiction constitutionnelle (si tant est qu’on ait véritablement affaire à une « juridiction »). En effet, entre les deux articles 433-3 et 433-3-1, le Conseil constitutionnel invoque des différences « tant au regard de l’intention particulière exigée de l’auteur des faits que des personnes qui sont l’objet des menaces, violences ou autres actes d’intimidation ».

Or, s’agissant de l’intention particulière de l’auteur des faits, l’article 433-1 évoque « le fait d’user de menaces, de violences ou de commettre tout autre acte d’intimidation pour obtenir d’une personne mentionnée aux trois premiers alinéas soit qu’elle accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat, ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat, soit qu’elle abuse de son autorité vraie ou supposée en vue de faire obtenir d’une autorité ou d’une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable. »

De son côté, l’article 433-3-1 évoque « le fait d’user de menaces ou de violences ou de commettre tout autre acte d’intimidation à l’égard de toute personne participant à l’exécution d’une mission de service public, afin d’obtenir pour soi-même ou pour autrui une exemption totale ou partielle ou une application différenciée des règles qui régissent le fonctionnement dudit service. »

Dans les deux cas, le but est incontestablement le même : il s’agit de contraindre une personne à accomplir un acte se rattachant à ses fonctions au profit de l’auteur des menaces ou des violences ou des actes d’intimidation.

S’agissant des personnes qui sont l’objet des menaces, violences ou autres actes d’intimidation , les 3 premiers alinéas de l’article 433-3 visent des professionnels déterminés par leurs fonctions précises et dont la liste énumérative est longue : personne investie d’un mandat électif public, magistrat, juré, avocat, officier public ou ministériel, militaire de la gendarmerie nationale, fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l’inspection du travail, de l’administration pénitentiaire ou de toute autre personne dépositaire de l’autorité publique, sapeur-pompier professionnel ou volontaire, gardien assermenté d’immeubles ou de groupes d’immeubles ou agent exerçant pour le compte d’un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage d’habitation en application de l’article L. 127-1 du code de la construction (alinéa 1er) ; agent d’un exploitant de réseau de transport public de voyageurs, enseignant ou tout membre des personnels travaillant dans les établissements d’enseignement scolaire ou toute autre personne chargée d’une mission de service public ainsi que d’un professionnel de santé, dans l’exercice de ses fonctions (alinéa 2) ; personne exerçant une activité privée de sécurité mentionnée aux articles L. 611-1 ou L. 621-1 du code de la sécurité intérieure dans l’exercice de ses fonctions (alinéa 3).

Ainsi, selon le Conseil constitutionnel l’article 433-3-1 donnerait une définition plus large des personnes concernées qui n’auraient pas été incluses dans l’énumération des trois premiers alinéas de l’article 433-1 précité, car il s’agit de « toute personne participant à l’exécution d’une mission de service public ».

Mais c’est oublier que dans le dispositif de l’alinéa 2 de l’article 433-1, après l’énumération des personnes dépositaires de l’autorité publique viennent des agents et personnels des services publics (agent d’un exploitant de réseau de transport public de voyageurs, enseignant ou tout membre des personnels travaillant dans les établissements d’enseignement scolaire, professionnel de santé) et que l’extension se poursuit ensuite puisque figure également l’expression « ou toute autre personne chargée d’une mission de service public ».

Certes, la dernière phrase du 6ème alinéa de l’article 433-3 du Code pénal dispose bien que « Le présent alinéa ne s’applique pas aux faits mentionnés à l’article 433-3-1. »

Mais, pour les raisons que nous avons déjà développées plus haut, cette précision ne constitue pas un garde-fou suffisant à cause de l’obscurité due à la superposition des deux textes des articles 433-3 et 433-3-1.

C’est dire que l’inclusion dans le Code pénal de cet article 433-3-1 est contraire à l’objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi émanant de la propre jurisprudence du Conseil constitutionnel [23] découlant elle-même des articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen de 1789. Cet objectif fait obligation au législateur d’adopter des dispositions suffisamment claires et précises avec des formules non équivoques. La loi doit en effet prémunir les sujets de droit contre toute interprétation contraire à la Constitution ou contre tout risque d’arbitraire, sans reporter sur des autorités administratives ou juridictionnelles le soin de fixer des règles dont la détermination n’a été confiée par la Constitution qu’au seul Parlement [24].

Cela explique que les trois organisations initialement citées auteures de la contribution extérieure devant le Conseil constitutionnel, bien plus sévères que nous, n’hésitent pas à analyser ce « délit de séparatisme » comme « l’un des fétiches pénaux de ce projet de loi (qui) symbolise la judiciarisation de ce concept de séparatisme. En clair, le gouvernement se devait de marquer du sceau répressif cette doctrine politique, quitte à contribuer à un imbroglio législatif. Contrairement à ce qui est asséné dans différents cénacles, l’autorité judiciaire dispose d’un arsenal juridique suffisant pour réprimer les comportements visés. Elle l’investit d’ailleurs largement à lire la palette de condamnations détaillées dans l’étude d’impact. »[25]

2/ L’article 16 et la dissolution administrative d’une association (rejet) et la procédure de suspension de ses activités (annulation)

L’article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure prévoit les cas dans lesquels une association ou un groupement de fait peut être dissous. Les dispositions contestées de l’article 16 de la loi ajoutent au 1 ° de cet article un nouveau motif de dissolution tenant à la provocation à des agissements violents à l’encontre des personnes ou des biens. Le nouvel article L. 212-1-1 prévoit par ailleurs les conditions dans lesquelles une association ou un groupement de fait pouvait être dissous en raison d’agissements commis par un ou plusieurs de leurs membres.

Les députés auteurs de la deuxième saisine mettent en cause les dispositions de l’article 16 de la loi en ce qu’elles prévoient un nouveau motif de dissolution administrative des associations fondé sur la provocation à des agissements violents à l’encontre des personnes, mais aussi des biens. Par ailleurs, ils considèrent que de telles dispositions, en permettant de dissoudre les associations et groupements de fait à raison d’agissements commis par un ou plusieurs de leurs membres, introduisent une présomption de responsabilité du fait d’autrui contraire aux « principes gouvernant la responsabilité pénale des personnes morales ». Ils estiment dès lors que ces dispositions entraînent ainsi « des restrictions disproportionnées » à l’exercice de la liberté d’association.

Déjà, rappelons que le pouvoir de dissolution d’une association s’analyse comme un pouvoir de police administrative qui appartient au Président de la République.

a) Rappel du contexte originel du droit de dissolution administrative des associations

Ci-dessous, émeutes du 6 février 1934 Place de la Concorde à Paris

Une telle mesure de police trouve son origine dans la loi du 10 janvier 1936 – relative aux groupes de combat et aux milices privées – qui fut adoptée en réponse aux émeutes du 6 février 1934 conduites par l’extrême droite pour abattre la République. Rappelons sommairement qu’il s’agissait alors d’une manifestation antiparlementaire organisée à Paris devant la Chambre des députés par des groupes de droite, des associations d’anciens combattants et des ligues d’extrême droite pour protester contre le limogeage du préfet de police Jean CHIAPPE à la suite de l’affaire STAVISKY. La manifestation tourna vite à l’émeute sur la place de la Concorde et fit ce jour-là plus d’une dizaine de victimes et même davantage avec les morts qui survinrent ensuite parmi les blessés. De nouvelles manifestations violentes — avec de nouvelles victimes du côté des manifestants — furent organisées les 7, 9 et 12 février.

Une telle mesure de police trouve son origine dans la loi du 10 janvier 1936 – relative aux groupes de combat et aux milices privées – qui fut adoptée en réponse aux émeutes du 6 février 1934 conduites par l’extrême droite pour abattre la République. Rappelons sommairement qu’il s’agissait alors d’une manifestation antiparlementaire organisée à Paris devant la Chambre des députés par des groupes de droite, des associations d’anciens combattants et des ligues d’extrême droite pour protester contre le limogeage du préfet de police Jean CHIAPPE à la suite de l’affaire STAVISKY. La manifestation tourna vite à l’émeute sur la place de la Concorde et fit ce jour-là plus d’une dizaine de victimes et même davantage avec les morts qui survinrent ensuite parmi les blessés. De nouvelles manifestations violentes — avec de nouvelles victimes du côté des manifestants — furent organisées les 7, 9 et 12 février.

La crise provoqua, dès le lendemain, la chute du second gouvernement DALADIER mais surtout exerça une influence profonde et durable sur la vie politique française.

Ainsi plusieurs mesures furent prises pour prévenir de telles émeutes à la faveur de certaines manifestations politiques, et parmi celles-ci les trois suivantes :

– Un décret-loi du 23 octobre 1935 soumettait toute manifestation sur la voie publique à la déclaration préalable aux autorités municipales ou préfectorales, cette même déclaration devant être déposée trois jours à l’avance avec mention des buts, lieux, dates heures et itinéraires projetés.

– Une circulaire dite « PAGANON » du 27 octobre 1935 (du nom de Joseph PAGANON, alors ministre de l’intérieur du 7 juin 1935 au 22 janvier 1936) requérait des préfets la prise d’arrêtés d’interdiction de toute réunion de nature « à faire prévoir des incidents et à faire redouter des troubles ».

– Enfin, et surtout, comme il a été dit, la loi du 10 janvier 1936 renforçait le pouvoir de dissolution d’associations en visant notamment les associations et groupements qui provoqueraient des manifestations de rue armées, ainsi que les formations paramilitaires ou les groupes ayant pour but de porter atteinte à l’intégrité du territoire national ou d’attenter par la force à la forme républicaine du gouvernement.

Jusqu’à ce jour de telles dissolutions, par leur radicalité même, ne pouvaient être prononcées que dans un nombre limité de cas (7 cas) qui, comme il a été dit, étaient listés à l’article 212-1 du Code de la sécurité intérieure.

b) La réponse du Conseil constitutionnel : un principe fondamental reconnu par les lois de la République s’effaçant derrière le primat de la sauvegarde de l’ordre public

Dans sa réponse, le Conseil constitutionnel pose d’abord que « La liberté d’association est au nombre des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République et solennellement réaffirmés par le Préambule de la Constitution ».

Mais c’est pour ajouter aussitôt que « Les atteintes portées à cette liberté doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif poursuivi. »

Après avoir rappelé le contenu de l’article 16, il estime que « en adoptant les dispositions contestées, le législateur a poursuivi l’objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public. »

Après avoir rappelé le contenu de l’article 16, il estime que « en adoptant les dispositions contestées, le législateur a poursuivi l’objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public. »

Il constate ensuite que « les dispositions contestées ne prévoient la dissolution que d’associations ou groupements de fait dont les activités troublent gravement l’ordre public ».

Paraphrasant l’article 16 de la loi, il considère que ne sont visées que les associations ou groupements de fait « qui provoquent à la commission d’agissements violents à l’encontre des personnes ou des biens. »

Par ailleurs, s’agissant de l’imputabilité aux associations des agissements répréhensibles de leurs membres, cela n’est possible que « lorsqu’ils les ont commis en cette qualité ou que ces agissements sont directement liés aux activités de l’association ou du groupement, et que leurs dirigeants, bien qu’informés, se sont abstenus de prendre les mesures nécessaires pour les faire cesser, compte tenu des moyens dont ils disposaient. »

Enfin, le Conseil constitutionnel souligne que la procédure de dissolution est suffisamment encadrée pour donner des garanties à l’association concernée : d’une part, la décision « doit être écrite et motivée » ; d’autre part, l’association doit avoir « été mise à même de présenter des observations écrites » et doit pouvoir « se faire assister ou représenter par un conseil ou un mandataire » ; enfin la décision de dissolution peut faire l’objet d’un recours devant le juge administratif, y compris par la voie du référé, lequel juge « s’assure qu’elle est adaptée, nécessaire et proportionnée à la finalité de sauvegarde de l’ordre public poursuivie, eu égard à la gravité des troubles susceptibles de lui être portés par les associations et groupements de fait visés. »

Peut-on s’estimer satisfait de cette paraphrase par le Conseil constitutionnel, en guise d’argument juridique constitutionnel, d’un texte de loi qu’il est pourtant chargé de contrôler rigoureusement ?

L’on peut d’abord s’étonner que la loi mette au même niveau les atteintes aux personnes et aux biens et que le régime de la sanction (la dissolution) soit le même.

Si l’on peut comprendre le souci du législateur de prendre en compte les « agissements violents contre les personnes » (encore que d’autres sanctions que la dissolution sont envisageables), en revanche, retenir les mêmes agissements violents contre les biens étend considérablement les pouvoirs de dissolution des associations attribués aux pouvoirs publics.

Ensuite, il y a lieu de rappeler que l’article 212-1 du Code de la sécurité intérieure constitue une dérogation au régime libéral déterminé par la grande loi de 1901 relative au contrat d’association, qui prévoit, non seulement que les associations se forment librement (régime répressif), mais aussi qu’elles ne peuvent être dissoutes que par le seul juge judiciaire.

En effet, cette législation d’exception de l’article 212-1 précité autorise la dissolution, par décret rendu par le président de la République en Conseil des ministres, des associations ou groupements de fait tombant dans son champ d’application (l’acte administratif de dissolution étant susceptible de recours devant le juge administratif, qui exerce alors logiquement un contrôle entier). Il s’agit, ainsi, des associations ou groupements de fait qui provoqueraient des manifestations armées dans la rue (1°), qui présenteraient par leur forme et leur organisation le caractère de milice de groupes de combat ou de milices privées (2°), qui auraient pour but de porter atteinte à l’intégrité du territoire national ou à la forme républicaine du gouvernement (3°), ou dont l’activité tendrait à faire échec aux mesures concernant le rétablissement de la légalité républicaine (4°), ou qui viseraient à rassembler d’anciens collaborateurs avec les nazis ou d’exalter la collaboration en question (5°), qui auraient un caractère « raciste » (6°) ou enfin un caractère « terroriste » (7°).

Jusqu’alors, comme rappelé ci-dessus, la dissolution concernait des associations séditieuses entrant dans l’un des champs sus-évoqués de l’article 212-1 du Code de la sécurité intérieure. Aujourd’hui, l’article 16 de la nouvelle loi met sur le même niveau de violence les associations « appelant à des agissements violents à l’encontre des personnes ou des biens » ou dont les membres se livrent à des agissements répréhensibles. De ce point de vue, il n’est guère discutable que les dispositions contenues dans l’article 16 de la loi sont très vastes dans leur formulation car elles élargissent considérablement le pouvoir de police détenu par le chef de l’Etat d’une manière telle qu’elles font peser sur la liberté d’association une grave menace. Il ne doit pas nous échapper qu’au cours de certaines manifestations peuvent survenir des dérapages imprévisibles et incontrôlés par leurs organisateurs qui peuvent altérer leur caractère qui, au départ, était exclusivement militant et pacifique et que de tels dérapages tombent alors inévitablement sous le coup de la loi pénale sans qu’il soit nécessaire de frapper de mort une association n’ayant pas fait preuve d’une intention de nuisance aux personnes ou aux biens.

L’on peut comprendre alors que les auteurs de la contribution extérieure – la Ligue des droits de l’Homme, le Syndicat de la Magistrature et le Syndicat des Avocats de France – se soient émus et insurgés contre de telles dispositions lorsqu’ils écrivent : « Il suffit de songer à ce qui resterait de la liberté d’association dans un État où le chef de l’Etat pourrait prendre appui sur certaines formes contemporaines de l’action militante et associative contemporaine (occupation de lieux et biens privés, dégradation de biens publics et privés…) pour prononcer la dissolution administrative d’associations, sans même que soient le cas échéant mis en mouvement le droit pénal qui, dans nombre de ses dispositions, permet déjà la sanction d’abus de la liberté d’association. En d’autres termes, la dissolution administrative des associations est une mesure extrême dont l’équilibre entre libertés et sécurité nécessite qu’elle demeure rare. »

Comme l’avait très bien montré le professeur Jean RIVERO, dans ses commentaires sous la décision du Conseil constitutionnel du 16 juillet 1971 relative à la liberté d’association [26], ici aussi, c’est plus l’usage qui peut être fait de la dissolution administrative au point d’étendre la « suspicion » à de nombreuses associations militantes et activistes que les dispositions mêmes de la loi ajoutant deux nouveaux cas de dissolution.

Mais, aujourd’hui, contrairement à 1971, le risque d’une telle dérive administrative n’a pas été censuré par le Conseil constitutionnel.

c) La suspension des activités d’une association motivée par l’urgence porte atteinte à la liberté d’association (annulation)

S’agissant, en revanche, de la suspension des activités d’une association, le Conseil constitutionnel sanctionne les dispositions des troisième et quatrième alinéa du 3 ° du paragraphe I de l’article 16 qui la permettent.

S’agissant, en revanche, de la suspension des activités d’une association, le Conseil constitutionnel sanctionne les dispositions des troisième et quatrième alinéa du 3 ° du paragraphe I de l’article 16 qui la permettent.

En effet, le nouvel article L. 212-1-2 permet au ministre de l’intérieur de prononcer la suspension des activités d’une association ou d’un groupement de fait qui fait l’objet d’une procédure de dissolution sur le fondement de l’article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure en cas d’urgence et à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une fois.

Aussi les députés auteurs de la deuxième saisine dénoncent-ils le caractère excessif de la procédure de suspension, introduite par les dispositions précitées, qui constitue une atteinte contre la liberté d’association.

Le Conseil constitutionnel estime qu’« en permettant au ministre de l’intérieur de prendre une telle décision pour une durée pouvant atteindre six mois dans l’attente d’une décision de dissolution, ces dispositions ont pour objet de suspendre les activités d’une association dont il n’est pas encore établi qu’elles troublent gravement l’ordre public ».

Et il enchaîne aussitôt : « Dès lors, en permettant de prendre une telle décision, sans autre condition que l’urgence, le législateur a porté à la liberté d’association une atteinte qui n’est pas nécessaire, adaptée et proportionnée. »

Il conclut donc, cette fois, par une déclaration d’inconstitutionnalité des dispositions en cause précitées.

Si l’on ne peut que se réjouir de cette déclaration d’inconstitutionnalité pour cette mesure de suspension, l’on ne peut qu’être frappé en même temps, à l’inverse, de l’indulgence dont a fait preuve le Conseil constitutionnel pour la mesure de dissolution d’un degré de gravité encore plus élevé quant à l’atteinte portée à la liberté d’association.

3/ L’article 26 et la subordination du séjour d’un étranger en France à l’absence de manifestation d’un rejet des principes de la République (annulation)

Ci-dessous, L'étranger en France, d'après Plantu

L’article 26 de la loi modifie plusieurs articles du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour subordonner le séjour d’un étranger en France à l’absence de manifestation d’un rejet des principes de la République.

L’article 26 de la loi modifie plusieurs articles du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour subordonner le séjour d’un étranger en France à l’absence de manifestation d’un rejet des principes de la République.

Or les députés auteurs de la deuxième saisine font valoir que l’expression « principes de la République » est beaucoup trop imprécise et que par ailleurs en l’absence de critères permettant de caractériser la manifestation d’un rejet de ces principes, ces dispositions méconnaissent le principe de clarté de la loi et l’objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi. Ainsi de telles dispositions, de par leur caractère équivoque, risquent de générer des « décisions administratives ou juridictionnelles arbitraires » manifestement contraires la liberté d’aller et venir, à la liberté individuelle et au droit à une vie de famille normale.