Il était une fois l’OTAN…

Il était une fois l’OTAN…

Once upon a time NATO

(North Atlantic Treaty Organization)

par Louis SAISI

Après 73 ans d’existence, force est de constater que l’OTAN = Organisation du traité de l’Atlantique Nord (en anglais : North Atlantic Treaty Organization ou « NATO ») est toujours là, alors que l’URSS et ses ex pays satellites d’Europe centrale et orientale – qui ont été censés, pendant toute la durée de la guerre froide, justifier son existence – se sont effondrés depuis plus de 30 ans, avec la chute du mur de Berlin et du bloc soviétique (1989-1991).

Aujourd’hui, l’OTAN, tel un marionnettiste, se cache derrière la guerre russo-ukrainienne pour mieux continuer à tirer les ficelles d’un monde pourtant unipolaire dominé par les USA avec la complicité de ses alliés européens dramatiquement suivistes, comme si la paix et la sécurité dans le monde passaient par la pérennité de l’OTAN.

Néanmoins cette réalité objective n’empêche pas nos gouvernants actuels et certains responsables politiques européens et américains, dans une belle harmonie semblable au chœur antique d’une tragédie grecque, de prétendre qu’une telle présentation des choses serait à la fois partiale et anachronique.

Pourtant, il y a, à peine un peu plus d’un an, en mars 2021, dans une lettre ouverte à Jens STOLTENBERG, secrétaire général de l’OTAN, plusieurs hauts gradés de l’Armée française regroupés au sein du Cercle de Réflexion Interarmées [1] s’insurgeaient contre le projet « OTAN 2030 » dont ils considéraient qu’il affaiblissait la souveraineté de la France [2].

Pourtant, il y a, à peine un peu plus d’un an, en mars 2021, dans une lettre ouverte à Jens STOLTENBERG, secrétaire général de l’OTAN, plusieurs hauts gradés de l’Armée française regroupés au sein du Cercle de Réflexion Interarmées [1] s’insurgeaient contre le projet « OTAN 2030 » dont ils considéraient qu’il affaiblissait la souveraineté de la France [2].

Dans cette lettre, ils y dénonçaient le fait que…

« toute l’orientation de l’OTAN repose sur le paradigme d’une double menace, l’une russe, présentée comme à l’œuvre aujourd’hui, l’autre chinoise, potentielle et à venir. Deux lignes de force majeures se dégagent de cette étude.

La première, c’est l’embrigadement des Européens contre une entreprise de domination planétaire de la Chine, en échange de la protection américaine de l’Europe contre la menace russe qui pèserait sur elle.

La deuxième, c’est le contournement de la règle du consensus, de plusieurs manières : opérations en coalitions de volontaires ; mise en œuvre des décisions ne requérant plus de consensus ; et surtout la délégation d’autorité au SACEUR (Commandant Suprême des Forces Alliées en Europe, officier général américain) au motif de l’efficacité et de l’accélération de la prise de décision. »

Ces hauts gradés de l’Armée française n’hésitaient pas à voir dans cette étude un « monument de paisible mauvaise foi, de tranquille désinformation et d’instrumentalisation de cette « menace Russe », « menace » patiemment créée puis entretenue, de façon à « mettre au pas » les alliés européens derrière les États-Unis, en vue de la lutte qui s’annonce avec la Chine pour l’hégémonie mondiale. »

Après ces hauts gradés dont le métier des armes les conduit à s’intéresser de près aux problèmes de notre défense nationale, nous voudrions, à notre tour, plus modestement certes, mais légitimement en tant que citoyen, nous interroger sur cette attitude belliciste de l’OTAN, aujourd’hui, désignant la RUSSIE comme son ennemi implacable comme au temps de la guerre froide, alors que la fin de celle-ci avait été annoncée lors du sommet de MALTE de décembre 1989 à l’issue duquel l’américain G. BUSH (père) avait promis au russe M. GORBATCHEV (prix Nobel de la Paix en 1990) que si les pays d’Europe de l’Est sont autorisés à choisir leur future orientation par des processus démocratiques, les États-Unis n’essaieront pas de tirer avantage d’un tel processus et s’abstiendront d’avancer leurs pions en Europe par l’intermédiaire de l’OTAN.

Dans ce jeu, manichéen et dangereux, l’OTAN ne cherche-t-elle pas à assurer tout simplement sa propre survie inévitablement liée à l’existence d’une « menace » ? Et peu importe qu’une telle « menace » soit alors plus fictive que réelle ! Mais alors une telle pérennité ou « survie » profite-t-elle, à qui, aujourd’hui ? Car, depuis sa création, le groupe des 12 de l’OTAN, devenu aujourd’hui le club des 30 [3], ne poursuit-il pas toujours le même objectif caché, celui d’assurer l’hégémonie américaine, sans partage, sur le monde, en entraînant l’Europe dans son sillage ?

Sans doute est-il nécessaire d’étayer cette hypothèse, ce qui nous invite alors à revisiter l’histoire de l’OTAN pour cerner les temps forts au cours desquels cette Alliance s’est construite et ensuite a évolué jusqu’à sa trajectoire actuelle : depuis le contenu du Traité ayant institué l’OTAN (I), puis son organisation (II), ensuite, sa force dans le monde (III), en remontant à sa naissance, en tant que produit de la « guerre froide » et élément constitutif de celle-ci (IV), enfin sa curieuse survivance à l’issue de la guerre froide et sa non moins étrange conquête de l’Est aujourd’hui (V). Nous ferons ensuite un retour sur les temps chauds de la « guerre froide » en auscultant le grand silence et la discrétion de l’OTAN dans le monde bipolaire de la « guerre froide » (VI). Nous essaierons de cerner l’insaisissable doctrine de l’OTAN en Europe, tiraillée dans ses contradictions (VII). Nous analyserons enfin l’hyperactivité de l’OTAN et les conséquences négatives de ses interventions au sortir de la « guerre froide » avec l’avènement d’un monde unipolaire qui contraste avec le point VI précédent soulignant, à l’inverse, la discrétion de l’OTAN, de 1949 à 1991 (VIII).

Nous aborderons donc ces différents points selon le plan ci-dessous.

SOMMAIRE

I/ L’OTAN : un Traité ;

II/ L’OTAN : une organisation ;

III/ L’OTAN : une force dans le monde ;

IV/ L’OTAN : un produit de la « guerre froide » et un élément constitutif de celle-ci ;

V/ OÙ VA L’OTAN ? La survivance de l’OTAN et la conquête de l’Est ;

VI/ RETOUR SUR LES TEMPS CHAUDS DE LA « GUERRE FROIDE » : l’OTAN d’hier et son grand silence dans un monde bipolaire (1949-1991) ;

VII/ L’INSAISISSABLE NOUVELLE DOCTRINE de l’OTAN en EUROPE ;

VIII/ L’HYPERACTIVITE DE l’OTAN et ses interventions au sortir de la « guerre froide ».

———

I/ L’OTAN : un Traité

L’OTAN, c’est d’abord un traité.

Ce traité instituant l’OTAN a été signé le 4 avril 1949 à WASHINGTON [4].

Originellement, il n’y avait que 12 États signataires : les États-Unis, le Canada, la Belgique, le Danemark, la France, l’Islande, l’Italie, le Luxembourg, la Norvège, les Pays-Bas, le Portugal, le Royaume-Uni [5].

En application de ce traité, les États membres de cette organisation politique et surtout militaire s’engagent à se porter une mutuelle assistance au cas où le territoire de l’un d’entre eux serait envahi.

A/ Le contexte

1/ Les prémisses chez les européens de recherche d’un système de défense solidaire collective : du traité de Dunkerque entre la France et l’Angleterre (4 mars 1947) à L’Union Occidentale (UO) du traité de Bruxelles (1948)

Le 4 mars 1947, la France et la Grande-Bretagne signent à Dunkerque un pacte d’assistance mutuelle.

Le 4 mars 1947, la France et la Grande-Bretagne signent à Dunkerque un pacte d’assistance mutuelle.

Dans le climat ambiant d’après-guerre, ce traité d’amitié et de coopération est ouvertement dirigé contre l’Allemagne vaincue en cas de nouvelle politique agressive de sa part.

Le gouvernement français tient, en effet, à se prémunir contre ce qu’il perçoit encore comme une menace latente au-delà du Rhin (cf. ci-contre le livre de Yann LAMEZEC : Le Traité franco-britannique de Dunkerque (Editeur SORBONNE PUPS, Paris, 15 mars 2007).

Mais au cours de l’année 1947 le statut de l’Allemagne et le plan Marshall divisent les occidentaux et les russes et une césure apparaît dans le camp des anciens Alliés.

Ceci explique qu’un peu plus tard, le gouvernement britannique présente à la France et aux pays du Benelux un projet d’alliance de défense mutuelle en cas d’agression.

| Parties |

|---|

Le 17 mars 1948, les cinq pays ci-dessus sont « parties » au traité de Bruxelles instituant l’Union occidentale (UO) qui ne prémunit plus uniquement contre l’Allemagne mais qui vise à prémunir ses signataires de toute agression armée en Europe – ce qui exclut les territoires d’outre-mer – contre l’un de ses membres. Le pacte de Bruxelles, prévoit, pour une durée de cinquante ans, d’organiser la coopération des « Cinq » dans les domaines militaire, économique, social et culturel. Un haut commandement militaire unifié de l’Union occidentale, sorte d’État-major commun, est créé. Mais le pacte de Bruxelles se trouve rapidement vidé de son contenu avec la signature du traité de l’Organisation européenne de coopération économique (16 avril 1948).

2/ L’intérêt pour l’Europe des Etats-Unis

Le 5 juin 1947, le secrétaire d’État américain, George MARSHALL, annonce un plan d’aide économique à l’Europe (en anglais : « European Recovery Program » (ERP). Ce plan d’aide, rapidement baptisé plan Marshall, est subordonné à la création d’une organisation multinationale permettant aux États européens de gérer eux-mêmes les fonds qui doivent être versés pour leur reconstruction par les États-Unis en menant à bien conjointement des réformes structurelles.

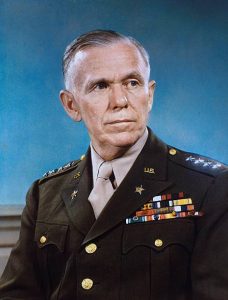

Ci-contre, le général George MARSHALL (1880-1959). De 1941 à la fin de la guerre, conseiller privilégié de Roosevelt, il participa à toutes les conférences interalliées.

Ci-contre, le général George MARSHALL (1880-1959). De 1941 à la fin de la guerre, conseiller privilégié de Roosevelt, il participa à toutes les conférences interalliées.

Secrétaire d’État auprès du président TRUMAN, en 1947, il se consacra à la réalisation du programme ERP (« European Recovery Program ») auquel il donna vite son nom.

UNITED STATES – CIRCA 2002: General George C. Marshall (Photo by Harry Warnecke/NY Daily News Archive via Getty Images)

L’approbation du plan Marshall par le Congrès des États-Unis n’est pas acquise d’avance. Le 19 décembre 1947, le président TRUMAN expose devant le Congrès les enjeux de la reconstruction économique de l’Europe et détaille l’aide que les États-Unis veulent lui octroyer pour relever son économie. Le « coup de Prague » de février 1948 achève de convaincre une majorité de membres du Congrès de voter en faveur du plan si bien que TRUMAN promulgue, le 3 avril 1948, la loi autorisant l’aide américaine, l’Economic Cooperation Act.

3/ Le changement d’état d’esprit aux USA sur l’engagement des américains dans le monde

Quant à la création de l’OTAN, elle est rendue possible par le fait qu’entre-temps, le Sénat américain a adopté la fameuse résolution dite « VANDENBERG », du 11 juin 1948, du nom du sénateur républicain du même nom qui la présenta, en tant que président de la commission des relations extérieures de l’assemblée fédérale des Etats de l’Union. Cette résolution autorise les Etats-Unis à prendre part, dans le respect de leur constitution, à des systèmes de défense collective en temps de paix, ce qu’ils ne se privent pas de faire aussitôt, entre 1948 et 1954 : charte de BOGOTA créant l’OEA (1948)[6] ; traité de l’OTAN (1949) ; traité de sécurité entre les USA et le Japon ( 8 septembre 1951) [7] ; traité de l’OTASE couvrant l’Asie du sud-est (8 septembre 1954) [8]. On a même ironisé et parlé parfois de « pactomanie » pour désigner cette période intense de la diplomatie américaine.

Ci-contre, Arthur H. VANDENBERG (1884-1951), sénateur américain républicain du Michigan (1928-1951) président intérimaire du Sénat des États-Unis de 1947 à 1949. C’est lui qui fit évoluer la doctrine isolationniste du parti républicain. Sa propre conversion de «l’isolationnisme» à «l’internationalisme» s’opéra le 10 janvier 1945 où, il l’annonça publiquement dans un discours au Sénat. En 1947, au début de la guerre froide, il devint président de la commission des relations extérieures du Sénat.

En 1921, il s’était déjà distingué par la publication d’une biographie laudative d’Alexander HAMILTON, puis, un peu plus tard, par une étude sur le nationalisme américain et la politique étrangère américaine. Avocat de formation, il participa à la création de l’ONU en 1945.

Il reste cependant que le traité de Bruxelles de mars 1948, conçu pour renforcer les liens entre ses signataires européens tout en instaurant un système de défense commun, a servi de modèle au traité de Washington.

B/ les dispositions du Traité

Le traité instituant l’OTAN est un texte assez court ne comportant que 14 articles précédées d’un Préambule en exposant la philosophie et la zone géographique d’application.

L’on peut être troublé par sa lecture attentive qui peut faire illusion car ce traité a réussi le tour de force d’être rédigé en des termes très généraux ne mettant jamais explicitement en cause la philosophie marxiste – portée alors par l’URSS et les démocraties populaires d’Europe centrale et orientale liées à l’Union soviétique -, alors que le traité a été fondamentalement conçu pour endiguer et neutraliser le communisme selon la doctrine TRUMAN.

Encore, aujourd’hui, dans « Une brève histoire de l’OTAN », le site NATO de l’organisation, parmi les trois objectifs de l’Alliance atlantique, cite comme premier objectif de celle-ci son souci d’« endiguer l’expansionnisme soviétique » ; le second étant d’« empêcher le retour du militarisme nationaliste en Europe grâce à une présence forte de l’Amérique du Nord sur le continent » ; le troisième étant d’« encourager l’intégration politique européenne » (cf. NATO « Une brève histoire de l’OTAN », 20120430_ShortHistory_fr.pdf (nato.int).

Pour revenir au Traité lui-même, il y a lieu de distinguer le préambule et les dispositions principales du Traité concentrées dans quelques articles principaux (6).

1/ Le préambule

Le préambule constitue une allégeance aux principes de la philosophie libérale du droit et de l’Etat. Mais, surtout, il se réfère fort habilement aux principes de la Charte des Nations Unies élaborée 4 ans plus tôt lors de la Conférence des Nations Unies sur l’organisation internationale tenue à San-Francisco, signée le 26 juin 1945 et entrée en application le 24 octobre 1945.

Les parties au Traité de l’OTAN affirment ainsi leur « désir de vivre en paix avec tous les peuples » ainsi que leur attachement à la « liberté de leurs peuples, leur héritage commun et leur civilisation, fondés sur les principes de la démocratie, les libertés individuelles et le règne du droit. »

Le préambule détermine également la zone géographique dans laquelle seront appliqués les principes du traité : « la région de l’Atlantique Nord » qui comprend les deux États d’Amérique du Nord (USA et Canada) et les États européens.

2/ Les articles clés du traité

Il y en a essentiellement 6 (ou 4 + 2) :

a) La prohibition de la guerre

Elle est énoncée à l’article 1er du traité. Les parties ont l’obligation de régler « les différends internationaux dans lesquels elles pourraient être impliquées » par des « moyens pacifiques » conformément à la Charte des Nations-Unies.

b) Le principe de solidarité entre les États membres

Aux termes mêmes de l’article 3, les parties doivent « se prêter mutuellement assistance » pour « la réalisation des buts du … traité ». Il s’agit, pour elles, de « maint(enir) et d’accroît(re) leur capacité individuelle et collective de résistance à une attaque armée. »

c) L’article 5 et le droit de riposte

Cet article dispose qu’« une attaque armée » contre l’une ou plusieurs parties au Traité – « survenant en Europe ou en Amérique du Nord » – « sera considérée comme une attaque dirigée contre toutes les parties ».

Dans une telle hypothèse, l’emploi de la force armée, pour rétablir et assurer la sécurité dans la région de l’Atlantique Nord, est dès lors justifié dans le cadre du droit de légitime défense individuelle ou collective reconnu par l’article 51 de la Charte des Nations-Unies.

L’article 6 suivant définit la notion d’« attaque armée » ainsi que les zones auxquelles elle s’applique.

d) L’adhésion d’un Etat européen au Traité (article 10)

Selon l’article 10, l’adhésion d’un Etat européen au Traité est libre sur invitation des parties au Traité.

e) La modification du Traité (article 12)

Aux termes mêmes de l’article 12, le traité pourra être modifié après 10 ans d’application.

f) Le retrait d’une partie du Traité (article 13)

Ce retrait est possible, mais seulement à partir de 20 années d’application du Traité. L’hégémonie américaine au sein de l’OTAN se manifeste au niveau des dispositions de cet article.

En effet, la partie souhaitant se retirer du Traité ne pourra le faire, qu’un an après en avoir avisé de sa dénonciation le gouvernement des Etats-Unis d’Amérique, qui informera à son tour les gouvernements des autres parties du dépôt de chaque instrument de dénonciation.

II/ L’OTAN : une organisation

Au sein de l’OTAN, les organes civils (politiques) (A) priment sur les organes militaires (B).

Au sein de l’OTAN, les organes civils (politiques) (A) priment sur les organes militaires (B).

A/ Le primat des organes civils de l’OTAN

1/ L’organe décisionnel : le Conseil de l’Atlantique Nord

L’organe décisionnel de l’OTAN est le Conseil de l’Atlantique Nord (CAN), émanation des nations composant l’organisation, qui prend ses décisions par consensus.

À ce titre, le Conseil fixe les orientations politiques de l’Alliance, assure la direction politique des opérations, adopte les budgets de l’OTAN, et, de manière générale, prend l’ensemble des décisions nécessaires au bon fonctionnement de l’Alliance.

Il peut se réunir aussi bien au niveau des chefs d’Etat et de gouvernement, lors des Sommets, des Ministres, lors des réunions ministérielles ou, comme c’est le cas, à un rythme au moins hebdomadaire, au niveau des Ambassadeurs, Représentants permanents des nations.

Les 30 États membres actuels (28 pays européens + les Etats-Unis et le Canada) abondent directement au budget de l’OTAN. Les dépenses annuelles directes de l’Organisation dépassent les 2 milliards d’euros. Ce financement des institutions et de la structure de l’OTAN est négocié tous les deux ans, tout comme la quote-part de chaque pays : les États-Unis sont les principaux contributeurs avec 22,14% ; suivent l’Allemagne avec 14,65%, puis la France (10,63%), et le Royaume-Uni (9,85%) [9]

Les « sommets » de l’OTAN permettent, de façon périodique, aux chefs d’État et de gouvernement des pays membres d’évaluer les activités de l’Alliance et de leur donner des orientations stratégiques.

Ces « sommets » ne sont pas conçus comme des réunions régulières, mais plutôt comme des points d’étape importants du processus décisionnel de l’Alliance. Les « sommets » font émerger des nouvelles politiques, sont l’occasion soit d’inviter de nouveaux pays à adhérer à l’Alliance, soit de lancer de grandes initiatives ou enfin d’instaurer des partenariats avec des pays non membres de l’OTAN.

Depuis la création de l’Alliance en 1949, l’OTAN a organisé 31 « sommets » (cf. site NATO, « Sommets », 8 juin 2022). Son prochain « sommet » aura lieu les 29 et 30 juin 2022, à MADRID, selon l’annonce qui fut faite le 8 octobre 2021 par le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez, après un entretien avec le secrétaire général de l’Alliance atlantique, Jens STOLTENBERG .

C’est le secrétaire général de l’OTAN qui préside le conseil de l’Atlantique Nord, l’organisation suprême de décision de l’alliance de défense. Il est également le chef du personnel de l’organisation, et aussi son principal porte-parole.

Par tradition, le poste de secrétaire général est tenu par un européen. Cette structure est destinée à contrebalancer l’influence des États-Unis, qui nomment le Commandant Suprême des Forces Alliées en Europe.

Il n’existe pas de procédure formelle pour la désignation du secrétaire général. Les membres de l’OTAN traditionnellement arrivent à un consensus sur celui qui sera nommé. Le choix se fait par le biais des canaux diplomatiques informels mais cela peut aboutir parfois à des tensions entre membres. Par exemple, en 2009, une controverse naquit sur le possible choix du danois Anders Fogh RASMUSSEN, récusé par la Turquie, mais il fut finalement nommé et resta en poste jusqu’en 2014.

La durée du mandat est variable, de 15 jours, pour l’italien Alessandro MINUTO-RIZZO, secrétaire général par intérim de l’OTAN du 17 décembre 2003 au 1er janvier 2004, à 12 ans 8 mois et 24 jours pour le néerlandais Joseph LUNS qui a battu le record de longévité dans la fonction.

Généralement, ce sont d’anciens diplomates ou ministres des affaires étrangères qui sont nommés à ce poste, mais parfois aussi d’anciens chefs de gouvernement (comme l’actuel secrétaire général). C’est dire que le poste est considéré comme prestigieux par les hommes politiques, au moins à l’étranger…

À noter que de 1952 à 2022, sur les 16 secrétaires généraux qui se sont succédés à la tête de l’OTAN (la plupart issus alternativement du Royaume-Uni, de la Belgique, des Pays-Bas, de l’Italie, de l’Allemagne, de l’Espagne, de la Norvège, du Danemark), ce ne fut jamais un politique ou un diplomate français qui fut choisi dans la fonction de Secrétaire général de l’OTAN. Cela a été vrai de 1952 à 1966, c’est-à-dire avant le retrait de la France de l’OTAN, mais aussi, de 2009 à 2022, après son retour dans le Haut commandement militaire intégré de l’OTAN. L’on peut se demander s’il n’y a pas une forme de suspicion entretenue sur la France par les américains…

À l’opposé, le Royaume-Uni et les Pays-Bas, Etats très proches des américains, donnèrent, chacun, à l’OTAN trois secrétaires généraux.

Ci-contre, le norvégien Jens STOLTENBERG, actuellement secrétaire général de l’OTAN, depuis le 1er octobre 2014. Né le 16 mars 1959 à Oslo, Jens STOLTENBERG, membre du Parti travailliste (AP) et Premier ministre entre mars 2000 et octobre 2001, puis d’octobre 2005 à octobre 2013, fut nommé secrétaire général de l’OTAN le 28 mars 2014 en remplacement d’Anders Fogh Rasmussen.

L’ancien Premier ministre norvégien a vu sa mission, en tant que secrétaire général de l’OTAN, prolongée, en 2018, pour un nouveau mandat de quatre ans, ce qui signifie qu’il dirigera normalement l’OTAN jusqu’au 30 septembre 2022.

B/ Le volet militaire

Il s’agit d’une structure qui se caractérise par une articulation conçue autour de trois niveaux.

1/ Le niveau supérieur : le Comité militaire

À ce niveau, l’on trouve le Comité militaire qui est la plus haute instance militaire de l’OTAN car il représente les plus hautes autorités militaires des nations de l’OTAN (Chefs d’état-major des armées).

Le Comité militaire supervise les deux structures militaires stratégiques de l’OTAN que sont le SACEUR et le SACT.

En effet, depuis la réforme du 12 juin 2003 de l’OTAN, la réorganisation de la structure militaire de l’OTAN porte sur la création de deux grands commandements stratégiques : l’un chargé d’assurer la conduite des opérations militaires et qui reste basé à MONS, en Belgique, où se trouve l’actuel Commandement suprême des forces alliées en Europe (Shape), et l’autre chargé de la modernisation de l’outil militaire de l’OTAN, à NORFOLK, en Virginie, aux Etats-Unis. Cette réforme a entraîné la réduction environ de la moitié du nombre de quartiers généraux subalternes de l’OTAN en Europe.

Son président (Chairman of the NATO Military Committee’s, CMC) est le porte-parole militaire de l’Alliance. Traditionnellement ancien chef d’état-major des armées d’un des alliés, il est élu par les Chefs d’État-major des Alliés pour un mandat de trois ans depuis 1968.

Il est le porte-parole militaire principal de l’alliance des 30 nations et le principal conseiller du secrétaire général. Le président est l’un des principaux responsables de l’OTAN, aux côtés du secrétaire général et du commandant suprême des forces alliées en Europe.

Actuellement, depuis le 25 juin 2021, c’est l’amiral néerlandais Rob BAUER, qui préside le comité militaire de l’OTAN, ayant succédé à l’anglais Sir STUART PEACH, général d’armée aérienne. De 1949 à aujourd’hui, l’OTAN en a compté 32.

La France, en 1954, en la personne du général et Chef d’Etat Major des Armées Augustin Léon GUILLAUME (1895-1983), présida pendant un an ce Comité (durée habituelle très brève du mandat à l’époque jusqu’à 1964), puis en fut absente de 1966 à 1995, à la suite de son retrait du Commandement militaire intégré décidé par le général de GAULLE à partir de 1966 (cf. infra) [10].

C’est le président du Conseil militaire qui propose au Conseil les appréciations et les analyses qu’il juge utiles ainsi que les options et plans militaires demandés.

Ci-contre, l’Amiral néerlandais Rob BAUER, président du Comité militaire de l’OTAN depuis juin 2021,

Il a pris la suite du britannique de l’Air Chief Marshal Sir Stuart Peach.

Dans son pays, Rob BAUER a été précédemment chef de la défense (en néerlandais : Commandant der Strijdkrachten) d’octobre 2017 à avril 2021.

2/ Le SACEUR

– SACEUR signifie « Suprem Allied Command Europe », c’est-à-dire le Commandement suprême des forces alliés en Europe. Il dirige le commandement allié opération (ACO) qui est chargé de la planification et de l’exécution des opérations militaires de l’OTAN.

Cet officier est traditionnellement américain. Il est nommé par le président des Etats-Unis et confirmé par le Sénat des Etats-Unis puis par le Conseil de l’Atlantique Nord.

Il est responsable devant le Comité militaire.

Le SACEUR a son siège à CASTEAU, près de MONS, en Belgique, au SHAPE (Suprem Headquaters Allied Powers Europe = Grand Quartier Général des puissances alliées en Europe).

Lorsque le conseil de l’OTAN se réunit à New York le 15 septembre 1950, PARIS est choisi comme siège du quartier général, en raison surtout de sa position centrale et de ses excellents moyens de télécommunications. Son siège est d’abord celui de l’ancien hôtel ASTORIA (qui était alors en haut de l’avenue des Champs Élysées [11]) qui est mis à disposition du commandement militaire et rapidement aménagé pour recevoir les officiers américains qui doivent constituer le groupe de planning du SHAPE arrivé le 1er janvier 1951 avec, à leur tête, le général Dwight David EISENHOWER, le héros du débarquement du 6 juin 1944 de la seconde guerre mondiale. Ils sont bientôt rejoints par les représentants de huit autres pays membres. À partir du 2 avril 1951, le Grand Quartier général des puissances alliées en Europe commence à fonctionner dans cet hôtel. Mais, très rapidement, à la suite de l’exiguïté des lieux, à partir de juillet 1951, l’Organisation du Traité Atlantique Nord va installer son Grand quartier général des puissances alliées en Europe à ROCQUENCOURT, à la limite de la forêt de Marly, dans les Yvelines.

À la suite du retrait de la France du commandement militaire de l’OTAN en 1966, le siège est déplacé en Belgique, sur le territoire des anciennes communes de Casteau, Maisières et de Masnuy-Saint-Jean où le nouveau SHAPE est inauguré le 31 mars 1967. Depuis la fusion des trois communes, tout le territoire du SHAPE fait partie de l’entité de MONS située dans la province de Hainaut en Belgique.

Ci-contre, le général américain d’armée aérienne Tod D. WOLTERS, Président du SACEUR de l’OTAN (Grand Quartier général des puissances alliées en Europe).

Le Commandant du SACEUR est en charge de la préparation des forces, de la planification et de la conduite des opérations conduites par l’OTAN. Outre un groupe en charge des systèmes d’information et de communication, il comprend deux états-majors de niveau opératif (Joint Forces Command, situés à Brunssum et Naples), et un commandement pour chacune des trois composantes Terre, Air et Mer.

3/ Le SACT

– SACT signifie « Suprem Allied Command Transformation », c’est-à-dire le « Commandement allié Transformation ». Ce SACT dirige le « Commandement allié Transformation » (ACT = Allied Command Transformation).

Le SACT est également responsable devant le Comité militaire. Il siège à NORFOLK, en VIRGINIE, aux USA. Il est chargé de la transformation des capacités des armées de l’OTAN, d’améliorer leur interopérabilité (= la possibilité d’opérer ensemble) et de mettre à jour la doctrine et les concepts de ces armées

Il s’appuie à la fois sur l’état-major situé à NORFOLK, en Virginie, aux Etats-Unis et sur le centre interarmées d’analyse et d’enseignements (Joint Analysis and Lessons Learned Centre – JALLC) situé au PORTUGAL, le centre d’entraînement de forces interarmées (Joint Force Training Centre – JFTC) en POLOGNE et le centre de guerre interarmées (Joint Warfare Centre – JWC) en NORVÈGE.

Ci-contre, Philippe LAVIGNE, chef d’état-major de l’Armée de l’air et général d’armée aérienne (France) Commandant suprême allié pour la transformation (de l’OTAN) depuis le 23 septembre 2021.

Depuis 2009, date de la réintégration par la France du commandement intégré de l’OTAN, le responsable du SACT est un officier français. Antérieurement à la nomination, à ce poste, du général d’armée aérienne Philippe LAVIGNE, son prédécesseur était le Général André LANATA (2018-2021).

C/ La France et l’Alliance militaire de l’OTAN

Le volet militaire de l’OTAN est désigné par l’expression « commandement intégré » duquel la France se retire en 1966 sous la présidence de Charles de GAULLE qui refuse que la France, au nom de sa souveraineté et de son indépendance, puisse être systématiquement et militairement engagée dans un conflit qui ne serait pas le sien.

1/ Le retrait de l’alliance militaire de la France (1966)

Le 21 février 1966, en effet, lors d’une conférence de presse mémorable, à Paris, Charles de GAULLE annonce au monde entier le retrait de la France du commandement militaire intégré de l’OTAN.

Selon l’Homme du 18 juin, « Il est bien clair, en effet, qu’en raison de l’évolution intérieure et extérieure des pays de l’Est, le monde occidental n’est plus aujourd’hui menacé comme il l’était à l’époque où le protectorat américain fut organisé en Europe sous le couvert de l’O.T.A.N. »

Ci-contre, le général De Gaulle annonce dans sa conférence de presse du 21 février 1966 – qui fera date – le départ de la France du commandement intégré de l’OTAN.

La seconde raison alléguée par Charles de GAULLE résidait dans le changement géographique des zones de conflit dans le monde :

« D’autre part, tandis que se dissipent les perspectives d’une guerre mondiale éclatant à cause de l’Europe, voici que des conflits où l’Amérique s’engage dans d’autres parties du monde, comme avant-hier en Corée, hier à Cuba, aujourd’hui au Vietnam, risquent de prendre, en vertu de la fameuse escalade, une extension telle qu’il pourrait en sortir une conflagration générale. Dans ce cas, l’Europe, dont la stratégie est, dans l’O.T.A.N., celle de l’Amérique, serait automatiquement impliquée dans la lutte lors même qu’elle ne l’aurait pas voulu.

Il en serait ainsi pour la France, si l’imbrication de son territoire, de ses communications, de certaines de ses forces, de plusieurs de ses bases aériennes, de tels ou tels de ses ports, dans le système militaire sous commandement américain devait subsister plus longtemps. »

Il invoquait également le statut de puissance atomique de la France :

« Au surplus, notre pays, devenant de son côté et par ses propres moyens une puissance atomique, est amené à assumer lui-même les responsabilités politiques et stratégiques très étendues que comporte cette capacité et que leur nature et leurs dimensions rendent évidemment inaliénables. »

« Au surplus, notre pays, devenant de son côté et par ses propres moyens une puissance atomique, est amené à assumer lui-même les responsabilités politiques et stratégiques très étendues que comporte cette capacité et que leur nature et leurs dimensions rendent évidemment inaliénables. »

And last but not least, il invoquait la liberté et la souveraineté de la France devant toujours être maîtresse de son destin national :

« Enfin, la volonté qu’a la France de disposer d’elle-même, volonté sans laquelle elle cesserait bientôt de croire en son propre rôle et de pouvoir être utile aux autres, est incompatible avec une organisation de défense où elle se trouve subordonnée. »

Il reste que cette décision ne remettait nullement en cause l’engagement français à prendre part à la défense collective de l’Alliance : il s’agissait, selon la formulation du Général de Gaulle, de « modifier la forme de notre Alliance sans en altérer le fond ».

2/ En 1995, la France réintègre le Comité militaire de l’OTAN et, en 2009, sous la présidence de Nicolas SARKOZY, elle réintègre l’alliance militaire.

Assez paradoxalement, c’est Jacques CHIRAC qui, dès son entrée à l’Élysée en 1995, oubliant l’héritage du général de GAULLE en matière de politique étrangère, entame les négociations pour le retour de la France dans le Commandement militaire intégré de l’Alliance. En échange, il réclame l’attribution pour la France du poste de Commandement du flanc sud de l’Alliance à NAPLES, qui est le port d’attache de la 6ème flotte de l’US Navy.

Mais, à partir de 1997, la cohabitation avec la Gauche de Lionel JOSPIN – hostile au retour dans l’Alliance militaire – met vite un terme aux négociations.

La France reste néanmoins engagée dans les opérations militaires de l’Alliance. C’est ainsi qu’elle participe aux opérations en BOSNIE, de 1993 à 2004, dans le cadre de l’IFOR puis de la SFOR, et à la campagne aérienne de l’OTAN en 1999 visant à mettre fin à la guerre du KOSOVO (KFOR).

De 1990 à 2000, sur une dizaine d’années, les deux guerres des Balkans (Bosnie-Herzégovine et Kossovo) auxquelles participe la France vont précipiter, à partir de 1995, le retour partiel de la présence française dans les structures militaires de l’OTAN. Ainsi, à partir de cette date, les ministres de la Défense participent aux réunions ministérielles de l’OTAN, les chefs d’État-major français prennent part aux réunions avec leurs homologues des pays Alliés, et le représentant militaire français auprès de l’OTAN siège au Comité militaire. Des officiers français servent par ailleurs, dès cette date, au quartier général des forces alliées en Europe (SHAPE), dans les états-majors de niveau opératif et dans certains organismes du Commandement pour la Transformation à partir de 2003.

Mais c’est le président de la République Nicolas SARKOZY qui, dès son élection en 2007, décide de revenir pleinement dans le Commandement militaire intégré. C’est ainsi qu’après sa rencontre avec Georges BUSH, en août 2007 aux États-Unis [12], il annonce au Congrès, à Washington, le 7 novembre 2007, la réintégration de la France dans le commandement intégré de l’Organisation du traité de l’Atlantique nord. L’affaire est entérinée en 2009 par le Parlement français, malgré le dépôt d’une motion de censure rejetée. En échange, comme nous l’avons déjà souligné plus haut, la France reçoit le Commandement non directement opérationnel dit « Suprem Allied Command Transformation » (SACT) basé à NORFOLK dont la mission est une réflexion sur l’évolution militaire de l’Alliance.

III/ L’OTAN : une force dans le monde

A/ Le rapport des forces militaires entre l’OTAN et la RUSSIE

A/ Le rapport des forces militaires entre l’OTAN et la RUSSIE

Selon « Le Monde » du 18 juillet 2018, l’OTAN dispose de capacités militaires supérieures à celles de la Russie [13]. La comparaison des forces armées en 2016 donne un net avantage à l’OTAN. En effet, les forces de l’OTAN (USA, Canada et 28 autres États membres de l’organisation) font apparaître une position militaire supérieure de l’OTAN sur la RUSSIE.

1/ Quant aux personnels militaires en service actif

OTAN : 3,2 millions de militaires ; RUSSIE : 831 000

2/ Têtes nucléaires [14]

OTAN : 7065 ; RUSSIE : 6850

3/ Sous-marins nucléaires lanceurs d’engins

OTAN : 22 ; RUSSIE : 13

4/ Avions bombardiers à long rayon d’action

OTAN : 157 ; RUSSIE : 139

5/ Chars d’assaut

OTAN : 9857 ; RUSSIE : 2950

6/ Engins blindés

OTAN : 29 275 ; RUSSIE : 5900

7/ Avions de combat

OTAN : 5277 ; RUSSIE : 1065 (+ 4212 en faveur de l’OTAN)

8/ Porte-avions

OTAN : 22 ; RUSSIE : 1 (le « Kouznetsov [15] », âgé de 30 ans et en fin de vie)

9/ Frégates, destroyers [16]

OTAN : 252 ; RUSSIE : 32

B/ Les moyens financiers respectifs entre l’OTAN et la RUSSIE en 2017

Tout d’abord, une brève comparaison Russie/USA

Lors des dernières années de la Guerre froide, le budget consacré par les USA à leur défense représentait 40% du total mondial ; ce même budget total des USA atteignait même 45,8% en 1992.

Selon le SIPRI [17], le budget de la défense de la RUSSIE atteignait 48,6 milliards en 1992, alors que celui de l’URSS atteignait 227 milliards en 1990 et était donc à peu près 5 fois supérieur…

En 2000 et 2001, les dépenses de défense des USA retombent à 40% du total mondial. Avec les guerres engagées en AFGHANISTAN et en IRAK par les USA, les dépenses miliaires des USA augmentent à nouveau fortement pendant la décennie 2000 pour atteindre en 2009-2011 leur plus haut niveau historique, autour de de 775 milliards de dollars, soit 45% des dépenses de défense dans le monde.

Durant la présidence d’OBAMA, les dépenses de défense des USA décroissent régulièrement jusqu’à 606 milliards de dollars en 2017, soit 35% du total mondial. Malgré cette baisse significative, cela fait encore plus du tiers des dépenses militaires dans le monde.

1/ OTAN

L’OTAN consacre 954 milliards de dollars à son armement militaire, soit 2,43% du PIB de l’ensemble des Etats de l’organisation. En 2014, sous la pression de l’organisation, chacun des pays membres de l’OTAN s’est engagé à consacrer 2% de son PIB à sa défense nationale.

En 2017, seuls 5 pays de l’OTAN avaient atteint cet objectif : USA (3,14% de leur PIB) ; GRECE, ESTONIE, ROYAUME-UNI, POLOGNE.

La France était, quant à elle, à 1,79% de son PIB et l’Allemagne à 1,2%.

2/ RUSSIE

La RUSSIE consacre 66,3 milliards de dollars à son armement militaire, soit 4,3% de son PIB.

Du côté de l’UKRAINE – qui ne fait toujours pas partie aujourd’hui de l’OTAN mais a mobilisé les forces de l’OTAN à son secours pour résister à l’invasion russe – ce pays, selon la Banque mondiale, consacre 4,1% de son produit intérieur brut (PIB) aux dépenses militaires, ce qui est un chiffre très élevé, supérieur à celui de la France et même des Etats-Unis. Cependant, l’UKRAINE ayant un PIB relativement faible, cela représente 5,9 milliards de dollars. Mais à ces propres dépenses militaires de l’UKRAINE, il faut ajouter l’aide fournie par les Occidentaux, en matière de matériel et de logistique. C’est ainsi que selon l’AFP les Etats-Unis auraient accordé plus de 2,5 milliards de dollars d’aide militaire à l’UKRAINE depuis 2014. Et avec l’invasion de l’UKRAINE par la RUSSIE, l’aide militaire américaine ne cesse d’augmenter, le président BIDEN ayant annoncé une nouvelle tranche d’aide d’une valeur de 800 millions de dollars (735 millions d’euros), selon un communiqué de la Maison-Blanche [18].

Par ailleurs, le président BIDEN a demandé au Congrès des Etats-Unis de débloquer 33 milliards d’aides supplémentaires. Mais bien que le soutien à KIEV des congressistes américains soit unanimement acquis, les discussions avaient achoppé pendant un certain temps sur le contenu de la loi devant étendre l’aide militaire, les démocrates ayant voulu y insérer un amendement visant l’augmentation du budget de la lutte anti-Covid aux Etats-Unis, ce que les républicains refusaient au départ énergiquement.

Ce choix des américains d’attiser le conflit ukrainien est critiqué et dénoncé comme « va-t-en-guerre » et belliciste par l’hebdomadaire italien « TPI internazionale » du 15 avril 2022, selon lequel il permettrait au président américain Joe BIDEN de justifier et souder l’OTAN, dans l’intérêt exclusif américain, mais pas dans celui de l’Union européenne à laquelle l’hebdomadaire de gauche précité reproche de ne pas conduire une politique indépendante au service de la paix [19].

Il faut noter enfin que, selon « Wall Street Journal » [20] l’aide fournie par les occidentaux n’est pas purement logistique car, par son aide à la formation militaire – se traduisant par des cours, des exercices et des manœuvres impliquant au moins 100 000 hommes chaque année sur plus de 8 ans -, les pays membres de l’OTAN ont aidé l’UKRAINE à passer de structures de commandement rigides de type soviétique à des normes occidentales où l’on apprend aux soldats à penser en pleine action. C’est, dit-on, cette « métamorphose » de l’armée ukrainienne préparée de longue date par les occidentaux qui lui aurait permis de repousser l’armée d’invasion russe pourtant plus nombreuse. Cette aide occidentale, qui ne date pas d’aujourd’hui, explique la capacité de résistance de l’armée ukrainienne aux russes.

IV/ L’OTAN : un produit de la « guerre froide » et un élément originaire, annonciateur et constitutif de celle-ci

A/ La « guerre froide »

A/ La « guerre froide »

Avant d’être une naissance et une pratique discutables (B), le concept de « guerre froide » est, au départ, une construction intellectuelle (A).

1/ Une construction au départ intellectuelle

L’expression « guerre froide » (« cold war ») a été inventée et théorisée par l’écrivain anglais George ORWELL (1903-1950), dans son essai « You and the Atomic Bomb » (1945), dans lequel il prédit une période d ‘« horrible stabilité » où des nations puissantes ou des blocs d’alliance, chacun capable de détruire l’autre [21], refuseraient de communiquer ou de négocier.

Pour l’écrivain [22], ces pays seraient en « état permanent de guerre froide » avec leurs voisins. Une telle situation, qui mettrait fin aux « guerres de grande envergure », aurait pour effet de prolonger indéfiniment une paix qui n’en est pas une [23].

Le journaliste américain Walter LIPPMANN (1889-1974) contribua, à son tour, à populariser, dans une série d’essais, le terme de « guerre froide » qu’il employa pour la première fois en 1947.

Raymond ARON (1905-1983)

De son côté, le français Raymond ARON (1905-1983) la définit comme une « guerre limitée » ou une « paix belliqueuse » dans un monde bipolaire où les USA et l’URSS évitent l’affrontement direct, d’où l’expression qu’il emploie en 1947 : « Paix impossible, guerre improbable »[24].

De son côté, le français Raymond ARON (1905-1983) la définit comme une « guerre limitée » ou une « paix belliqueuse » dans un monde bipolaire où les USA et l’URSS évitent l’affrontement direct, d’où l’expression qu’il emploie en 1947 : « Paix impossible, guerre improbable »[24].

Cette expression va constituer, un an plus tard, le titre du premier chapitre de son ouvrage Le grand schisme [25]. Raymond ARON, universitaire et intellectuel libéral [26] considère que dans la lutte idéologique qui oppose les USA et l’URSS, l’Europe, n’a plus de rôle déterminant à jouer, tout au moins matériellement ; elle ne peut donc, selon lui, que se ranger ou se laisser ranger dans l’un ou l’autre camp. Pour sa part, il s’enrôle, sans aucune réserve critique, dans le camp des USA [27], ce que Jean-Paul SARTRE – qui fait alors un autre choix et devient même pendant un certain temps compagnon de route du PCF – lui reproche, et les deux grands intellectuels français du 20ème siècle ne cessent de s’opposer jusqu’à la fin de leur vie [28]. Pour sa part, ARON n’hésite pas à adhérer au RPF gaulliste pendant plusieurs années car il considère, selon le chercheur historien et politologue Jean-François SIRINELLI, que « le RPF (est) le plus ferme rempart contre le communisme »[29].

2/ La rupture de la cohésion entre les Alliés du second conflit mondial marque-t-elle le début réel de la « guerre froide » ?

Un état des lieux et des forces en présence est ici nécessaire.

Tout d’abord, à l’issue du second conflit mondial ce sont les américains qui sont en Europe à des milliers de Kms de chez eux et qui « occupent », avec les « Alliés », l’Allemagne.

Or, au cours de cette période d’occupation d’une partie de l’Europe, l’on a tendance à mettre sur le même pied d’égalité les deux grands vainqueurs de la barbarie nazie : les USA et l’URSS, en insistant quasi exclusivement sur la puissance politique acquise par l’URSS en Europe.

Certes, il n’est guère discutable que l’URSS, politiquement au moins, est forte car à la faveur de la libération par l’Armée rouge des États d’Europe centrale et orientale – qui étaient tombés sous le joug des nazis – elle a, ce faisant, de fin juin 1944 à mai 1945, étendu son influence idéologique et politique sur ces pays libérés sans pour autant encore totalement les contrôler, ce qui se fera seulement entre 1945 et 1949, et de manière progressive.

En effet, ce n’est qu’au cours de l’été 1949 que STALINE imposa sa ligne politique et le choix de leurs dirigeants aux démocraties populaires accusant ceux qui avaient des velléités d’indépendance soit de déviation nationaliste soit de titisme. C’est ainsi qu’au cours de l’été 1948 sont éliminés les dirigeants de POLOGNE, de ROUMANIE, et d’ALBANIE. Fin septembre et décembre 1949 suivront ceux de HONGRIE et de BULGARIE [30].

Seul le yougoslave TITO saura résister à STALINE et va prendre son indépendance à partir de juillet 1948 pour se tourner vers l’Ouest en adoptant une politique de « neutralité positive » [31] avant d’opter, à partir de 1961, pour une posture de non alignement rejoignant ainsi la position de rejet des deux blocs (Etats-Unis et URSS) adoptée par de nombreux pays du Tiers Monde lors de la conférence de Bandoung (1955).

Il reste qu’entre 1945 et 1949, le rapport de forces, en Europe et dans le monde, entre les USA et l’URSS, incline nettement en faveur des USA car les deux puissances ne sont pas sur un pied d’égalité en ce qui concerne leur puissance économique et militaire, alors que la propagande occidentale pointe régulièrement la menace impérialiste comme venant de l’URSS.

3/ La faiblesse économique et atomique de l’URSS (de 1945 à 1949)

Sur le plan humain, l’URSS a été dévastée par la guerre contre l’Allemagne nazie car la guerre a eu lieu sur son sol, ce qui n’est pas le cas des USA. Longtemps minorées par STALINE (7 millions de victimes), revues ensuite par Nikita KROUCHTCHEV dans le sens de leur triplement, les pertes de l’URSS, après l’ouverture des archives sous le dernier dirigeant soviétique Mikhaïl GORBATCHEV, s’élèveraient à 26,6 millions de morts, dont 12 millions de soldats et 14,6 millions de civils.

Sur le plan de l’habitat, les pertes matérielles subies par l’URSS n’en étaient pas moins dramatiques : plusieurs milliers de villes (1700) et de villages (70 000) détruits correspondant au logement de 25 millions de personnes [32].

Quant à l’outil de production industriel près de 32 000 usines furent détruites qui employaient 4 millions de salariés, et l’on recensait également la destruction de 65 000 kms de voies ferrées, de plus de 4 000 gares, de près de 16 000 locomotives et de 428 000 wagons [33].

En ce qui concerne l’outil de production agricole, l’on relevait l’endommagement de près de 100 000 kolkhozes et 1876 sovkhozes et de près de 3000 machines agricoles ; une perte considérable du cheptel : 7 millions de chevaux ; 20 millions de porcs, 17 millions de bovins ; 27 millions de moutons [34].

L’estimation des pertes soviétiques traduites en roubles était de l’ordre de 2 trillions 596 milliards. L’Ukraine, la Biélorussie, les Républiques baltes, la République moldave et la partie occidentale de la République russe – la plus riche et la plus peuplés – sont dévastées [35]. L’URSS sort de la guerre exsangue (= vidée de sa substance, dépourvue de force) économiquement, même si elle paraît politiquement forte au plan européen.

C’est pour pallier la faiblesse économique de l’URSS que, dans son discours du 9 février 1946 à l’adresse des électeurs de MOSCOU, STALINE annonce le quatrième plan quinquennal (1946-1950).

Ci-dessous ( photo de 1947) :

La centrale électrique de Dnieprogues,

construite sur le Dniepr (Ukraine)

en 5 ans (1927-32), avait constitué

le premier grand projet hydraulique de l’URSS.

Endommagée par la guerre, sa reconstruction

s’étagea entre 1944 et 1949 et la centrale

électrique redémarra en 1950. Elle constitue

l’une des dix premières centrales dont Staline

ait ordonné la remise en service après la guerre.

Cf. Histoire : « Grands barrages et construction du

socialisme : l’exemple de Dnieprogues »

Alain Beltran

Ce IVe plan quinquennal et le Ve, à partir de 1950, vont mettre, comme les précédents, l’accent sur la nécessité de continuer à donner la priorité à l’industrie lourde : production d’acier, développement des machines-outils, essor de l’industrie chimique, de la politique énergétique, du réseau de transport. Enfin, la répartition géographique de l’industrie soviétique doit répondre à plus de considérations d’ordre stratégique et militaire qu’économique. La dispersion des nouvelles usines sur l’ensemble du territoire de l’Union a pour objectif, dans le prolongement des trois premiers plans quinquennaux, d’accentuer l’autonomie économique et militaire des diverses régions de l’URSS.

Ce IVe plan quinquennal et le Ve, à partir de 1950, vont mettre, comme les précédents, l’accent sur la nécessité de continuer à donner la priorité à l’industrie lourde : production d’acier, développement des machines-outils, essor de l’industrie chimique, de la politique énergétique, du réseau de transport. Enfin, la répartition géographique de l’industrie soviétique doit répondre à plus de considérations d’ordre stratégique et militaire qu’économique. La dispersion des nouvelles usines sur l’ensemble du territoire de l’Union a pour objectif, dans le prolongement des trois premiers plans quinquennaux, d’accentuer l’autonomie économique et militaire des diverses régions de l’URSS.

Les conditions de vie sont dures pour les soviétiques et le rationnement subsiste jusqu’en 1947, les rations n’étant pas toujours très fortes (400 grammes de pain pour les ouvriers et les employés).

Sur le plan militaire, malgré une démobilisation d’une partie de l’armée rouge dès la fin de la guerre contre l’Allemagne, la situation internationale ne permet pas une compression du budget militaire, vu l’avance des USA après l’explosion, en 1945, des bombes sur HIROSCHIMA et NAGASAKY. L’URSS est donc condamnée à une course aux armements avec la nécessité de créer une industrie nucléaire et spatiale.

Mais il est difficile de développer une industrie atomique et de développer en même temps des biens de consommation courante, ce qui explique que le revenu national soviétique soit très inférieur au revenu national américain (le quart en 1945) car l’URSS – considérant qu’elle ne peut pas laisser aux seuls Etats-Unis le monopole de la possession de l’arme atomique – est contrainte de dépenser 4 fois plus que les américains pour se doter de l’arme nucléaire.

Or la première bombe atomique soviétique ne va être expérimentée seulement qu’à partir de 1949.

En effet, c’est le 29 août 1949, à Semipalatinsk dans la steppe du KAZAKHSTAN que l’Union Soviétique teste sa première bombe atomique conçue à l’institut panrusse de recherche scientifique en physique expérimentale.

C’est dire que de 1945 à 1949 les USA dominent le monde.

Or l’équilibre de la Terreur – qui habituellement caractérise la « guerre froide » – ne peut être que postérieur à la possession par l’URSS de l’arme atomique qui ne se réalise, comme on l’a vu, qu’en août 1949.

B/ La date de l’expérimentation de la « guerre froide » dans un pays tiers

L’expérimentation de la guerre froide sur un territoire tiers ne se réalise qu’à partir de 1950 avec la guerre de Corée.

L’expérimentation de la guerre froide sur un territoire tiers ne se réalise qu’à partir de 1950 avec la guerre de Corée.

Certes, comme l’a montré Henri MÉNUDIER, spécialiste des relations franco-allemandes, entre 1945 et 1949, les tensions, nombreuses, existent déjà entre les Alliés vainqueurs [36].

Et c’est d’abord le sort de l’Allemagne qui les divise [37] et entretient leurs désaccords quant à l’avenir de celle-ci. Et le divorce, à la fois idéologique et pratique, des deux superpuissances quant à la nouvelle configuration du monde post YALTA rend impossible toute solution globale du problème allemand.

Sous cet angle, 1947 est bien l’année de la rupture, celle de la naissance de deux blocs [38] dont certains historiens n’ont pas hésité à aller jusqu’à écrire qu’ils ne rejetteraient plus totalement l’hypothèse d’un affrontement armé, ce qui nous semble excessif.

En effet, la rupture d’une entente ou d’un accord ne signifie pas toujours guerre ou hostilité, mais le constat d’un échec dans un projet, ou l’existence d’un différend dans des rapports jusqu’alors relativement harmonieux, ce qui est assez fréquent dans les relations internationales.

Mais alors, comment ensuite aller jusqu’à affirmer que c’est le début de la « guerre froide » qui aura pour effet de diviser l’Allemagne et de provoquer, à partir de 1948, le processus qui va conduire, en mai puis octobre 1949, à la création de deux États allemands [39], de geler les lignes de confrontation en Allemagne et en Europe?

Bien que l’année 1947 soit généralement considérée comme le début de la guerre froide, la guerre de Corée – qui constitua un marqueur important de la naissance de la guerre froide – a été à la fois postérieure à cette date ainsi qu’au pacte de l’OTAN lui-même. En effet, la partition de la Corée intervenue le 10 août 1945, oppose, à partir du 25 juin 1950 et jusqu’au 27 juillet 1953, la République de Corée (Corée du Sud), soutenue par les USA et les Nations Unies, à la République populaire démocratique de Corée (Corée du Nord), soutenue par la République populaire de Chine et l’Union soviétique.

Le veto de l’URSS au sein du Conseil de sécurité de l’ONU sur le règlement du conflit coréen est le début du grippage du système onusien. Pour le contourner, la résolution – dite 377 (V) (résolution « Union pour le maintien de la Paix ») – adoptée le 3 novembre 1950 à l’initiative du Secrétaire d’État américain Dean ACHESON, étend les compétences de l’Assemblée Générale de l’ONU en matière de maintien de la paix. Si sa finalité vise surtout à anesthésier l’opposition de l’URSS, sa légalité est incontestablement douteuse au regard des principes de la Charte des Nations Unies.

C/ Une naissance et une pratique déjà discutables

1/ La société internationale et le maintien de la paix

Sur le strict plan du droit, le regretté Roland WEYL – qui fut, au Barreau de Paris, un éminent avocat au service des causes justes durant toute sa vie professionnelle et militante – a rigoureusement et lumineusement démontré, dans un article intitulé « L’OTAN et la légalité internationale », l’illégalité de la constitution de l’OTAN par rapport à la Charte de l’ONU. Nous n’y revenons pas et renvoyons volontiers sur ce point à son excellent article que nous avons eu l’honneur et le plaisir de publier le 23 avril 2017, sur notre site [40].

Comme nous l’avons rappelé, l’OTAN a été d’abord créée comme un système collectif de défense contre l’expansion du communisme en Europe (doctrine TRUMAN). Dans notre droit moderne de reconnaissance d’États souverains dans la diversité de leurs régimes politiques respectifs, c’était la première fois qu’un traité d’alliance était ainsi orienté contre une doctrine politique que les membres de l’Alliance atlantique ne partageaient pas et même combattaient, idéologiquement, avec l’actif concours de la CIA.

Or la société internationale ne reconnaît que des États et non des régimes politiques, chaque Etat, en application du principe de la souveraineté des peuples, étant libre de se doter du régime politique résultant de son libre choix.

Sur le plan de la légitimité d’une telle création, la construction alternative d’une aire régionale de défense collective comme l’OTAN ne saurait défendre des principes universels, comme ceux de l’ONU, dans le cadre d’une aire régionale – l’Atlantique nord -, et avec un nombre limité d’États qui ne représentent en 2022 qu’un peu plus de 15% du nombre des États souverains membres de la communauté internationale. À cela s’ajoute que l’absence, au sein d’une telle organisation, d’États-continents comme la Chine, l’Inde ou même la Russie rendent ses bases fragiles et davantage encore ses interventions dans des théâtres d’opérations pas seulement circonscrits, comme nous le verrons, à la zone originelle de l’Atlantique nord.

Par ailleurs, la proximité des dates respectives de création de l’ONU (1945) et de l’OTAN (1949) est troublante car l’ONU ne saurait, au moins en 1949, être considérée comme ayant failli à sa mission de gardienne de la paix et de la sécurité internationale pour justifier la création de l’OTAN.

Ce n’est, en effet, qu’à partir de la guerre de Corée, en 1950, que l’ONU va montrer ses limites et ses faiblesses puisqu’il faut construire – de manière d’ailleurs illégale – la résolution Dean ACHESON pour pallier le dysfonctionnement du Conseil de sécurité en lui substituant l’Assemblée générale des Nations-Unies alors dominée par les occidentaux. Mais le dispositif onusien du veto d’un membre permanent du Conseil de sécurité – trop vite dénigré comme générant l’impuissance de l’organisation – d’une part avait été instauré pour être utilisé en cas de divergences entre les membres permanents ; d’autre part reposait sur la nécessité du maintien du consensus entre les vainqueurs du second conflit mondial car la protection et la construction de la paix semblaient être à ce prix.

2/ En 1949, l’URSS constituait-elle une menace pour les États occidentaux ?

C’est le « péril communiste » qui est souvent mis en avant pour justifier l’OTAN et qui, assez paradoxalement, bien qu’ayant disparu depuis les années 1990-1991 avec l’implosion de l’ex URSS, continue d’être le motif déterminant de sa survie.

Mais, même en 1949, ce péril est-il vraiment aux portes de l’Europe occidentale ? Ainsi, en 1963, Jean VALLUY, ancien général de l’armée française [41], s’interroge sur la pertinence de la création de l’OTAN. Le fil conducteur de sa réflexion est le suivant : « Ce qui est ainsi indirectement posé c’est le problème déterminant du péril communiste, son ampleur, son acuité qui ont été à la source de la naissance et de la croissance de l’OTAN. Il importe d’en refaire un examen clinique complet sans braquer le radioscope sur un seul organe. » [42]

En fait, les deux blocs ne se forment qu’à partir de la constitution du second bloc, le « bloc soviétique » qui ne se forme qu’à partir de la création du Pacte de Varsovie (1955) très postérieure à la naissance de l’OTAN. C’est dire que l’alliance occidentale atlantique n’était donc pas, en 1949, une « réponse » à la « guerre froide » mais en était, au contraire, un élément originaire, annonciateur et constitutif.

C/ La riposte du Pacte de Varsovie à l’entrée de l’Allemagne dans l’OTAN (1955)

Ci-dessous, ancien drapeau du Pacte de Varsovie

C’est l’adhésion de l’Allemagne au traité de l’OTAN qui conduit l’Union soviétique, à créer, le 14 mai 1955, avec le Pacte de VARSOVIE, sa propre alliance militaire défensive.

C’est l’adhésion de l’Allemagne au traité de l’OTAN qui conduit l’Union soviétique, à créer, le 14 mai 1955, avec le Pacte de VARSOVIE, sa propre alliance militaire défensive.

En effet, par les accords de Paris de 1955 signés le 23 octobre 1954 et ratifiés le 9 mai 1955 par tous les pays européens et américains, la République fédérale d’Allemagne, « en voie de remilitarisation », est autorisée à entrer dans l’OTAN. Les accords de Paris créent également l’Union de l’Europe occidentale [43] qui donne une nouvelle vigueur au traité de Bruxelles signé le 17 mars 1948.

Réplique de l’OTAN, le Pacte de VARSOVIE regroupe les pays d’Europe de l’Est avec l’URSS dans un vaste ensemble économique, politique et militaire. Il est conclu entre l’URSS et la plupart des pays communistes du bloc soviétique sous la forme d’un traité d’amitié, de coopération et d’assistance mutuelle.

Le Pacte de Varsovie – signé le 14 mai 1955 (ci-contre) – réunit les 8 pays suivants : 1/ Union des Républiques Socialistes Soviétiques (URSS) ; 2/ République populaire d’Albanie, (qui sort du pacte le 13 septembre 1968) ; 3/ République démocratique allemande (ex RDA) ; 4/ République populaire de Bulgarie ; 5/ République populaire de Hongrie ; 6/ République populaire de Pologne ; 7/ République populaire roumaine ; 8/ République tchécoslovaque.

Le Pacte de Varsovie – signé le 14 mai 1955 (ci-contre) – réunit les 8 pays suivants : 1/ Union des Républiques Socialistes Soviétiques (URSS) ; 2/ République populaire d’Albanie, (qui sort du pacte le 13 septembre 1968) ; 3/ République démocratique allemande (ex RDA) ; 4/ République populaire de Bulgarie ; 5/ République populaire de Hongrie ; 6/ République populaire de Pologne ; 7/ République populaire roumaine ; 8/ République tchécoslovaque.

V/ OU VA l’OTAN ? LA SURVIVANCE DE LA « GUERRE FROIDE » : l’OTAN et LA CONQUETE DE l’EST

A/ L’extension de l’OTAN

1/ Des membres originaires à l’extension des années 50 et 80

Il y a lieu de rappeler qu’à l’origine, l’OTAN compte seulement 12 pays fondateurs : ETATS-UNIS ; CANADA ; ROYAUME-UNI ; FRANCE ; BELGIQUE ; PAYS-BAS ; LUXEMBOURG ; ITALIE ; PORTUGAL ; DANEMARK ; ISLANDE ; NORVEGE.

À ses douze membres fondateurs, l’OTAN ajoute, du 18 février 1952 au 6 mai 1955, trois autres nouveaux pays : GRÈCE (1952) ; TURQUIE (1952) (# article 10 du Traité mais position stratégique car frontières à l’est avec certaines républiques de l’ex URSS) ; ALLEMAGNE (1955).

Un quatrième membre, l’ESPAGNE, rejoint l’Alliance le 30 mai 1982 [44]. À noter que sous FRANCO, à partir de 1953, l’Espagne est associée au système occidental de défense du fait de ses accords directs avec les États-Unis (accords de Madrid du 23 septembre 1953) qui prévoient l’installation sur le territoire espagnol de quatre bases militaires en échange d’une reconnaissance diplomatique et d’un soutien économique et militaire.

2/ La conquête de l’Est (14 nouveaux États entre 1997 et 2020)

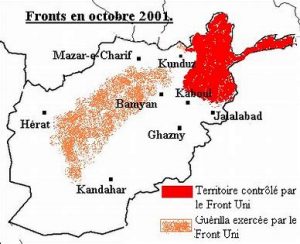

Ci-dessous, carte extraite du « Monde Diplomatique »

N° 159 juillet 2018 « La nouvelle guerre froide

L’OTAN aux portes de la Russie »

L’extension de l’OTAN aux portes de la RUSSIE résulte de son élargissement aux pays de l’Est et s’effectue entre 1997 et 2002 par l’adjonction de 10 nouveaux partenaires, puis entre 2009 et 2012 par l’adhésion de 4 nouveaux partenaires à l’occasion de la série des « sommets » suivants :

- le sommet de Madrid du 7 juillet 1997 se traduit par l’élargissement à l’Est au sein de l’Alliance avec l’entrée de trois nouveaux partenaires : POLOGNE, HONGRIE et RÉPUBLIQUE TCHÈQUE.

- le sommet de Prague du 21 novembre 2002 intègre à l’OTAN les 7 nouveaux pays suivants : la BULGARIE, L’ESTONIE, LA LETTONIE, LA LITUANIE, LA ROUMANIE, LA SLOVAQUIE et la SLOVÉNIE. À propos de l’intégration des trois pays baltes, l’OTAN, sur son site « NATO » écrit, comme un bulletin de victoire, le 23 mars 2004 : « L’Alliance va étendre ses frontières aux portes de la RUSSIE en acceptant les trois républiques baltes, jadis annexées par l’Union soviétique ».

- l’ALBANIE et la CROATIE rejoignent l’Alliance le 1er avril 2009, un peu avant le sommet STRASBOURG-KEHL des 3 et 4 avril 2009 qui scelle le retour au sein de l’Alliance militaire de la France ;

- l’adhésion à l’OTAN du MONTÉNÉGRO s’opère le 7 juin 2017, et celle de la MACÉDOINE DU NORD le 27 mars

B/ Une extension à l’Est constamment contestée par la RUSSIE et contestable

1/ Le sommet de Malte (décembre 1989) et le dialogue BUSH/GORBATCHEV

Ci-dessous : au sommet de MALTE

le président américain George H. W. BUSH,

41ème président des USA (1989 à 1993),

et le dirigeant soviétique Mikhaïl GORBATCHEV

(1985-1991)

Le sommet de Malte des 2 au 4 décembre 1989 [45] doit marquer la fin de la guerre froide. En effet, lors de cette réunion – qui se tient quelques semaines après la chute du mur de Berlin (9 novembre 1989) – le président George H. W. BUSH (1989-1993) et le dirigeant soviétique Mikhaïl GORBATCHEV (1985 – 1991) déclarent mettre fin à la guerre froide [46].

Le sommet de Malte des 2 au 4 décembre 1989 [45] doit marquer la fin de la guerre froide. En effet, lors de cette réunion – qui se tient quelques semaines après la chute du mur de Berlin (9 novembre 1989) – le président George H. W. BUSH (1989-1993) et le dirigeant soviétique Mikhaïl GORBATCHEV (1985 – 1991) déclarent mettre fin à la guerre froide [46].

Certes, aucun document officiel n’est signé lors de ce « Sommet de Malte » car son but principal est de permettre aux deux superpuissances – les États-Unis et l’Union soviétique -, d’échanger leurs points de vue sur la nouvelle situation et d’apprécier les changements rapides qui viennent d’avoir lieu en Europe avec la chute du mur de Berlin. Dans l’esprit des deux dirigeants, ce sommet doit prendre acte de la fin officielle de la guerre froide et des tensions dans les relations Est-Ouest [47]. Ainsi le sommet de Malte de 1989 doit se traduire par un renversement de la plupart des décisions prises en 1945 lors de la conférence de Yalta.

À l’occasion de ce sommet, comme nous l’avons déjà souligné dans notre introduction, le premier Président G. BUSH promet à GORBATCHEV que le fait que les pays d’Europe de l’Est seront conduits à choisir librement leur régime politique n’entraînera pas pour les États-Unis une attitude expansionniste visant à en profiter pour développer et conforter leur présence en Europe par l’intermédiaire de l’OTAN.

Implicitement au moins, cela revient à dire que faire entrer dans l’OTAN des pays qui étaient, hier, dans le Pacte de Varsovie, reviendrait à « profiter » de la situation nouvelle créée par l’implosion de l’URSS.

Une telle interprétation est corroborée l’année suivante (1990) par l’assurance donnée à GORBATCHEV – bien qu’elle ne figure dans aucun traité formel – que si une Allemagne unifiée était autorisée à rester dans l’OTAN, il n’y aurait pas de déplacement de la juridiction de l’OTAN vers l’Est, « pas d’un pouce vers l’est » promet le secrétaire d’État américain James BAKER concernant l’expansion éventuelle de l’OTAN lors de sa rencontre avec le dirigeant soviétique Mikhaïl GORBATCHEV le 9 février 1990.

Les choses semblaient donc objectivement bien actées des deux côtés, à partir de la force des faits.

2/ Le sommet de Washington de 1990 (31 mai-4 juin 1990)

Ci-dessous, BUSH et GORBATCHEV

au Sommet de Washington (1990)

Quelques mois plus tard, ces assurances sont renouvelées lors du sommet de Washington de mai/juin 1990 entre le président BUSH et GORBATCHEV. Lors de ce sommet de 4 jours GORBATCHEV est reçu par les américains dans l’euphorie et fêté comme un véritable héros, en tant que père et théoricien de la « Glasnost [48] » (« transparence ») et de la « perestroïka » [49](«la reconstruction »).

Quelques mois plus tard, ces assurances sont renouvelées lors du sommet de Washington de mai/juin 1990 entre le président BUSH et GORBATCHEV. Lors de ce sommet de 4 jours GORBATCHEV est reçu par les américains dans l’euphorie et fêté comme un véritable héros, en tant que père et théoricien de la « Glasnost [48] » (« transparence ») et de la « perestroïka » [49](«la reconstruction »).

Le 1er juin, les deux hommes signent un accord sur le désarmement chimique ainsi qu’une déclaration énonçant les grandes lignes du futur accord sur la réduction des armements stratégiques (S.T.A.R.T.)

Le 3 juin, Mikhaïl GORBATCHEV effectue une visite à Saint-Paul-Minneapolis, dans le MINNESOTA, avant de gagner San Francisco où il rencontre, le 5, le président sud-coréen Roh TAE WOO : ce second sommet confirme le rapprochement soviéto-sud-coréen.

Cette rencontre entre Mikhaïl GORBATCHEV et le président sud-coréen Roh TAE-WOO, à San Francisco, a rapidement ouvert la voie à l’établissement de relations diplomatiques complètes, le 30 septembre 1990, entre les deux pays. En quelques années, la nouvelle direction soviétique accepte la présence militaire américaine en Corée (comme elle l’avait accepté en Europe), tout en montrant un intérêt accru pour le dynamisme économique de la Corée du Sud, engagée depuis 1987, sur un processus de démocratisation [50].

Cette atmosphère de détente cordiale entre les deux « Grands » conduit, en août 1990, BUSH père à annoncer la fin de l’affrontement Est/Ouest, c’est-à-dire de la guerre froide et de la bipolarisation du monde. Les États-Unis sont remplis d’un sentiment de puissance estimant l’avoir gagnée sans affrontement militaire direct. En 1991, les deux principales organisations internationales des pays communistes, le COMECON [51], qui apportait un soutien économique, et le Pacte de Varsovie, qui apportait un soutien militaire, se dissolvent à leur tour.

3/ Le dégel des relations entre l’URSS et l’Allemagne (16 juillet 1990)

Ci-dessous : Le chancelier KOHL et GORBATCHEV

Mikhaïl GORBATCHEV recevra le prix Nobel de la paix

le 15 octobre 1990 « pour son rôle important dans le

processus de paix » et pour les heureuses conséquences

internationales de sa politique de perestroïka

Abandonnant son attitude initiale hostile, l’URSS accepte, le 16 juillet 1990, l’appartenance à l’alliance atlantique de la future Allemagne unifiée. Cette décision » historique « , selon le chancelier KOHL, fait partie de l’un des huit points d’un accord conclu entre BONN et MOSCOU et annoncé par MM. KOHL et GORBATCHEV au terme de la visite à MOSCOU du chancelier ouest-allemand. Selon cet accord, l’Allemagne unie doit conclure un traité avec l’URSS pour le retrait » avant trois ou quatre ans » des troupes soviétiques de RDA et, en attendant cette échéance, les structures de l’OTAN ne s’appliqueront pas à l’actuel territoire est-allemand. Pendant cette période, les troupes des trois puissances occidentales pourront rester à Berlin. En outre, Bonn s’engage, en trois ou quatre ans, à réduire à 370 000 hommes les effectifs de la future armée allemande.

Abandonnant son attitude initiale hostile, l’URSS accepte, le 16 juillet 1990, l’appartenance à l’alliance atlantique de la future Allemagne unifiée. Cette décision » historique « , selon le chancelier KOHL, fait partie de l’un des huit points d’un accord conclu entre BONN et MOSCOU et annoncé par MM. KOHL et GORBATCHEV au terme de la visite à MOSCOU du chancelier ouest-allemand. Selon cet accord, l’Allemagne unie doit conclure un traité avec l’URSS pour le retrait » avant trois ou quatre ans » des troupes soviétiques de RDA et, en attendant cette échéance, les structures de l’OTAN ne s’appliqueront pas à l’actuel territoire est-allemand. Pendant cette période, les troupes des trois puissances occidentales pourront rester à Berlin. En outre, Bonn s’engage, en trois ou quatre ans, à réduire à 370 000 hommes les effectifs de la future armée allemande.

Si M. GORBATCHEV, malgré son opposition originelle, se résout à accepter définitivement l’idée que l’Allemagne unifiée puisse être totalement souveraine – ce qui implique qu’elle peut choisir d’appartenir à l’alliance militaire de son choix -, en échange il obtient qu’elle s’engage à renoncer aux armes ABC : A pour atomiques, B pour bactériologiques, C pour chimiques.

À l’issue des discussions, les deux dirigeants donnent une conférence de presse commune – retransmise en direct par les télévisions russe et allemande – au cours de laquelle le chancelier allemand Helmut KOHL souligne de manière lyrique l’importance historique de cet accord :

« Je pense que cette rencontre constitue une nouvelle apogée dans l’histoire des relations germano-soviétiques. Cela concerne à la fois la densité et l’intensité de nos discussions, que ce soit à Moscou, dans l’avion ou ici sur la terre natale du président Gorbatchev ».

L’accord est bien accueilli dans toutes les capitales occidentales, et notamment à WASHINGTON où le porte-parole du département d’Etat américain n’hésite pas à déclarer que » cette solution sert au mieux les intérêts de tous les pays d’Europe « .

4/ La nouvelle administration Clinton et le problème de l’élargissement de l’OTAN : vers un changement de cap (janvier 1993-janvier 2001) [52]

Le froid et le chaud de la nouvelle administration CLINTON

Lors de son accès à la Maison Blanche, le 20 janvier 1993, Bill CLINTON démarre sa présidence moins de deux ans après la chute de l’Union soviétique ayant mis fin à la guerre froide. Très vite, l’une de ses priorités va être d’étendre l’influence de l’OTAN dans les pays de l’ancien bloc de l’Est en Europe afin d’accroître la « stabilité » (sic) de la région. Il se libéra ainsi unilatéralement du poids des assurances contraires qui, comme on l’a vu, avaient été données à la RUSSIE, au début des années 90, par son prédécesseur à la Maison Blanche.

Mais l’extension de l’OTAN aux pays d’Europe centrale et orientale voulue par la nouvelle administration CLINTON, à partir de septembre 1993, avec ses alliés européens, doit être progressive, sur une dizaine d’années, en incluant même l’adhésion simultanée de la RUSSIE, de l’UKRAINE et de la BIÉLORUSSIE.

En réponse, le président ELTSINE lui fait savoir que « l’esprit des accords de 1990 interdisait l’option d’étendre l’OTAN à l’Est ». Et publiquement, il déclare qu’il s’opposerait à une extension de l’OTAN qui exclurait la RUSSIE, ce qui serait d’autant plus « inacceptable » qu’elle saperait les bases de la sécurité en Europe.

Devant une telle détermination du dirigeant russe, le 22 octobre 1993, lors de sa visite en RUSSIE, le Secrétaire d’Etat américain s’empresse de donner tous apaisements à ELTSINE lui annonçant la création d’un « partenariat pour la paix » et l’exclusion de l’adhésion des pays de l’Est à l’OTAN en lui garantissant, en même temps, que tous les pays (dont la RUSSIE) seraient traités sur un pied d’égalité.

Non seulement ELTSINE prend acte d’une telle bonne résolution, mais il déborde même d’enthousiasme à la perspective de la création d’un partenariat pour la paix.

5/ La doctrine de la RUSSIE sur la paix en Europe : le sommet de BUDAPEST (1994)

Un an plus tard, en 1994, c’est à une totale volte-face que se livre le président CLINTON qui, lors de la réception du président ELTSINE à la Maison Blanche le 27 septembre 1994, tout en se voulant rassurant reprend le thème de l’expansion de l’OTAN en la lui présentant comme n’étant pas antirusse, ni destinée à exclure la RUSSIE, étant entendu qu’il n’y a pas de calendrier imminent. Cette situation objective explique que lors du sommet de la CSCE (Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe) du 5 décembre 1994 à BUDAPEST, ELTSINE ne ménage pas sa critique magistrale de l’attitude de l’OTAN l’accusant de vouloir à nouveau diviser le continent européen et de vouloir instaurer une « paix froide ». De manière plus constructive, il développe l’idée de la constitution d’une « organisation paneuropéenne à part entière dotée d’une base juridique fiable ».

Ci-contre, Boris ELTSINE (1931-2007), ancien dirigeant russe (1990-1999) et adversaire coriace de Mikhaïl GORBATCHEV. Il fut notamment Président de la Fédération de Russie, de 1991 à 1999 (deux mandats successifs, dont le 2ème inachevé). Sa seconde présidence se caractérisa par des crises financières et politiques, ainsi que par des affaires de corruption.

Affaibli par la maladie, il démissionna le .

Vladimir POUTINE, qu’il avait nommé président du gouvernement quelques mois auparavant, lui succéda.

Ci-dessous : portrait officiel

Par Kremlin.ru, CC BY 4.0,

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=91861698

Ci-dessous les points saillants de son discours constituant les deux temps forts de son intervention :

« Notre attitude vis-à-vis des plans d’élargissement de l’OTAN, et notamment de la possibilité que les infrastructures progressent vers l’Est, demeure et demeurera invariablement négative. Les arguments du type : l’élargissement n’est dirigé contre aucun État et constitue un pas vers la création d’une Europe unifiée, ne résistent pas à la critique. Il s’agit d’une décision dont les conséquences détermineront la configuration européenne pour les années à venir. Elle peut conduire à un glissement vers la détérioration de la confiance entre la Russie et les pays occidentaux. […]

« La Russie attend également que sa sécurité soit prise en compte. […]

« Nous sommes préoccupés par les changements qui se produisent à l’OTAN. Qu’est-ce que cela va signifier pour la Russie ? L’OTAN a été créée au temps de la guerre froide. Aujourd’hui, non sans difficultés, elle cherche sa place dans l’Europe nouvelle. Il est important que cette démarche ne crée pas deux zones de démarcation, mais qu’au contraire, elle consolide l’unité européenne. Cet objectif, pour nous, est contradictoire avec les plans d’expansion de l’OTAN. Pourquoi semer les graines de la méfiance ? Après tout, nous ne sommes plus des ennemis ; nous sommes tous des partenaires maintenant. […]

« L’Europe, qui ne s’est pas encore libérée de l’héritage de la guerre froide, risque de plonger dans une paix froide. Comment éviter cela, telle est la question que nous devons nous poser. […] Les blocs de coalition militaire ne fourniront pas non plus de véritables garanties de sécurité. La création d’une organisation paneuropéenne à part entière, dotée d’une base juridique fiable, est devenue une nécessité vitale en Europe. […]

« L’année 1995 marque le cinquantième anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Un demi-siècle plus tard, nous sommes de plus en plus conscients de la véritable signification de la Grande Victoire et de la nécessité d’une réconciliation historique en Europe. Il ne doit plus y avoir d’adversaires, de gagnants et de perdants. Pour la première fois de son histoire, notre continent a une réelle chance de trouver l’unité. Le manquer, c’est oublier les leçons du passé et remettre en question l’avenir lui-même. »