Les quatre libertés essentielles selon F.D. ROOSEVELT : un héritage qui s’estompe et s’efface aujourd’hui ?

par Louis SAISI

SOMMAIRE

I/ Les quatre libertés essentielles selon ROOSEVELT

II/ Quelques considérations sur l’état du monde aujourd’hui par rapport à ces quatre libertés essentielles

A/ La liberté d’expression et de parole

B/ La liberté religieuse ou d’honorer Dieu comme chacun l’entend

1/ Le rapport d’ACN International

2/ L’analyse de l’IRIS quant aux causes d’une telle situation

C/ La libération du « besoin » et la nécessité d’accords économiques au plan mondial entre États en vue d’assurer à chaque Nation une vie saine

1/ Les buts des Nations-Unies

2/ La Déclaration de Philadelphie et l’organisation internationale du travail

3/ La Déclaration Universelle des Droits de l’Homme (DUDH)

D/ La libération de la peur de conflits provoqués par la course aux armements entre Etats

1/ Les tentatives pré-rooseveltiennes pour limiter les armements entre les deux guerres

2/ La guerre froide (1946-1991), la course aux armements et leur limitation

3/ Le Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP) de 1968

- Les obligations des États parties

- L’IRAN sous surveillance

- La destruction de l’IRAK sous un fallacieux prétexte (2003)

4/ Non, la nouvelle course aux armements, aujourd’hui, ne sert pas la cause de la paix mais instaure un climat malsain de guerre qu’il faut dénoncer et arrêter

Conclusions (1, 2, 3)

—————————

Au cours du second conflit mondial, ROOSEVELT fut l’homme de l’éloge des quatre libertés essentielles – prononcé le 6 janvier 1941 dans son discours sur l’état de l’Union -, puis de la déclaration de la Charte de l’Atlantique et enfin de la création de l’Organisation des Nations-Unies (ONU).

I/ Les quatre libertés essentielles selon ROOSEVELT

Ci-dessous, Monument des Quatre Libertés,

Madison, Floride

« Dans les jours à venir, que nous cherchons à rendre sûrs, nous entrevoyons un monde fondé sur quatre libertés essentielles [1].

« Dans les jours à venir, que nous cherchons à rendre sûrs, nous entrevoyons un monde fondé sur quatre libertés essentielles [1].

La première est la liberté de parole et d’expression – partout dans le monde.

La deuxième est la liberté de chacun d’honorer Dieu comme il l’entend – partout dans le monde.

La troisième consiste à être libéré du besoin – ce qui, sur le plan mondial, suppose des accords économiques susceptibles d’assurer à chaque nation une vie saine en temps de paix pour ses habitants – partout dans le monde

La quatrième consiste à être libéré de la peur – ce qui, sur le plan mondial, signifie une réduction des armements si poussée et si vaste, à l’échelle planétaire, qu’aucune nation ne se trouve en mesure de commettre un acte d’agression physique contre un voisin – n’importe où dans le monde. »

Et il jouta :

« Il ne s’agit pas là de vues concernant un millénaire éloigné. C’est la base précise du genre de monde à la portée de notre temps et de notre génération. Ce monde est l’antithèse même du prétendu nouvel ordre tyrannique que les dictateurs cherchent à instaurer en faisant exploser une bombe. » [2]

C’est ainsi que la Charte de l’Atlantique du 14 août 1941, déclaration conjointe de ROOSEVELT et du Premier ministre britannique Winston CHURCHILL, « entreprend de jeter les fondements d’une nouvelle politique internationale » à partir du discours des quatre libertés prononcé par le président des États-Unis quelques mois plus tôt.

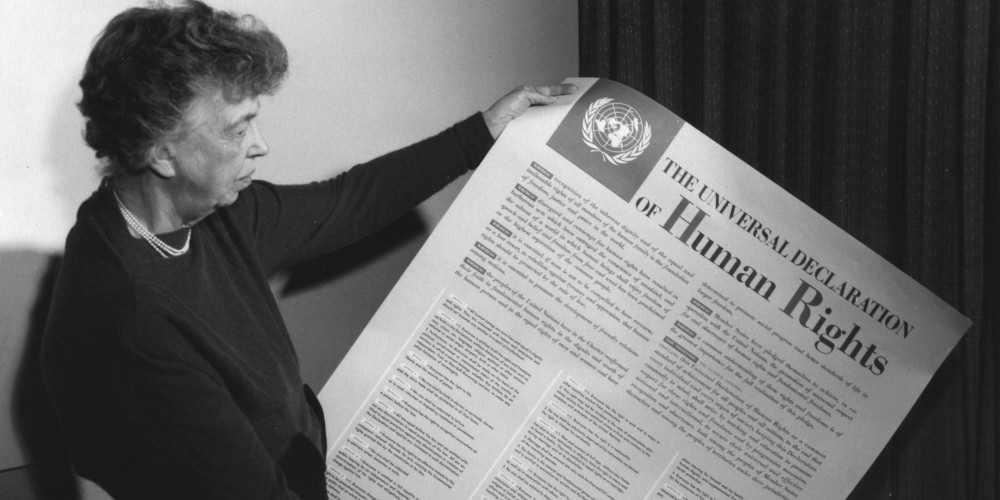

L’énoncé des quatre libertés a également inspiré la Charte des Nations unies adoptée le 26 juin 1945 ainsi que le préambule de la Déclaration universelle des droits de l’homme adoptée le 10 décembre 1948 par l’Organisation des Nations unies, sous l’impulsion de la Première dame Eleanor ROOSEVELT , qui, après la mort de son mari, s’impliqua au sein de l’ONU et dans la rédaction de cette déclaration.

Dans l’ouvrage Les années ROOSEVELT aux Etats-Unis (1932-1945) – Entre New Deal et Home Front, coordonné par Frédéric ROBERT [3], Julien ZARIFIAN analyse la politique étrangère de F. D. ROOSEVELT (FDR) vis-à-vis de l’URSS de STALINE et montre que FDR, viscéralement interventionniste, considérait, de manière très réaliste, que l’URSS était alors incontournable, si l’on voulait asseoir la paix mondiale et contrebalancer les régimes dictatoriaux. Ceci explique le constant souci du président américain de tenir un dialogue ouvert avec les dirigeants soviétiques durant le second conflit mondial, y compris, ensuite, à la fin de celui-ci, pour reconstruire le futur monde d’après-guerre. Certes, de nombreux détracteurs de FDR lui ont souvent reproché sa naïveté, son idéalisme chrétien [4], voire son manque de discernement. Mais il n’est guère contestable que durant son mandat présidentiel, les relations américano-soviétiques furent d’une grande qualité qui ne fut jamais plus atteinte par la suite par tous les présidents qui lui succédèrent jusqu’à nos jours.

II/ Quelques considérations sur l’état du monde aujourd’hui par rapport à ces quatre libertés essentielles

Force-nous est hélàs de constater qu’on s’éloigne de plus en plus aujourd’hui de ce monde fondé sur ces quatre libertés.

A/ La liberté d’expression et de parole

La liberté d’expression et de parole est de plus en plus confisquée par TRUMP dirigeant des USA.

La liberté d’expression et de parole est de plus en plus confisquée par TRUMP dirigeant des USA.

Les démocrates s’en sont émus, et à la suite de la censure de l’animateur Jimmy KIMMEL [5] et face à la multiplication des attaques de l’administration TRUMP contre la presse et ses opposants, les élus démocrates entendent proposer un texte pour protéger « ceux qui sont ciblés pour des raisons politiques ». Barack OBAMA, Hillary CLINTON, Kamala HARRIS, ainsi que les gouverneurs de New York, de l’llinois, de Californie, de Pennsylvanie, se sont joints aux critiques, qualifiant cette décision d’attaque frontale contre la liberté d’expression et accusant l’administration TRUMP de censure.

En Europe, est-ce mieux ? On peut en douter à la lecture du document « Liberté d’expression en 2023 : Rapport sur les tendances de la liberté d’expression dans les États membres du Conseil de l’Europe », qui met en lumière des questions critiques, notamment la sécurité des journalistes, le pluralisme et l’indépendance éditoriale des médias, ainsi que la montée de la désinformation et de la mésinformation. Ces défis sont aggravés par une confiance en déclin envers les médias traditionnels et l’influence croissante des sources non professionnelles, en particulier chez les jeunes sur les plateformes [6].

B/ La liberté religieuse ou d’honorer Dieu comme chacun l’entend

La liberté religieuse ou d’honorer Dieu comme chacun l’entend est mise à rude épreuve au sein de systèmes politiques religieux peu respectueux de la liberté religieuse de ceux pratiquant une autre religion ou n’en pratiquant aucune.

1/ Le rapport d’ACN International

En 2023, ACN International [7] a publié la nouvelle édition du « Rapport sur la liberté religieuse dans le monde » qui paraît tous les deux ans depuis 1999. Ce rapport analyse l’état de la liberté religieuse dans 196 pays, en considérant toutes les religions du monde. Comptant plus de 900 pages et publié en sept langues, le rapport d’ACN est l’un des quatre seuls rapports sur l’état de la liberté religieuse dans le monde. En 2023, il a atteint plus de 600 millions de lecteurs en ligne.

En 2023, ACN International [7] a publié la nouvelle édition du « Rapport sur la liberté religieuse dans le monde » qui paraît tous les deux ans depuis 1999. Ce rapport analyse l’état de la liberté religieuse dans 196 pays, en considérant toutes les religions du monde. Comptant plus de 900 pages et publié en sept langues, le rapport d’ACN est l’un des quatre seuls rapports sur l’état de la liberté religieuse dans le monde. En 2023, il a atteint plus de 600 millions de lecteurs en ligne.

Or ce rapport d’ACN de 2023 révèle que la liberté religieuse est totalement ou fortement restreinte dans 61 des 196 pays. Ainsi 62 % de l’humanité vit donc dans des pays où elle n’est pas libre de pratiquer, d’exprimer ou de changer sa religion. Dans 47 de ces pays, la situation a empiré depuis le dernier rapport, tandis que des signes d’améliorations ont été observés dans seulement neuf pays.

La plupart des violations de la liberté religieuse sont le fait de groupes terroristes armés ou de gouvernements autoritaires. C’est en Afrique, où les activités djihadistes continuent de se multiplier, en particulier dans la région du Sahel, que les restrictions à la liberté religieuse sont les plus importantes.

2/ L’analyse de l’IRIS quant aux causes d’une telle situation

Dans une Note de l’Observatoire Politique du Religieux de l’IRIS [8], du 13 juillet 2023, intitulée « La liberté religieuse dans le monde », François MABILLE/ Politologue, chercheur associé à l’IRIS, spécialiste de la géopolitique des religions, a repris les termes de ce rapport et a produit une analyse explicative d’une telle situation dans le monde..

Selon François MABILLE :

« Au 20e siècle, l’effacement du religieux comme facteur de structuration de la vie sociale des sociétés occidentales, mais aussi des relations interétatiques, n’a pas été un phénomène universel, homogène et continu. Héritiers de tendances profondes, plusieurs évènements ont signifié la prégnance du religieux, voire sa pertinence renouvelée, à partir de la fin des années 1970 : l’élection, en 1978, de Jean-Paul II qui engagera rapidement le soutien du Saint Siège à l’opposition au régime communiste polonais, la Révolution iranienne (prise de pouvoir de Khomeiny [9] en février), la prise d’otages à La Mecque (novembre), la guerre en Afghanistan (décembre) en 1979 et, enfin, deux décennies plus tard, la tragédie du 11 septembre. Ces évènements ont transformé nos perceptions et redonné aux religions un poids qui était sous-estimé, obligeant à prendre davantage en compte le rôle de personnalités et d’organisations religieuses (des congrégations aux confréries en passant par les ONG confessionnelles), mais aussi la persistance de partis politiques à dénomination religieuse, ou encore l’intrication du religieux et du politique dans de nombreux appareils d’État. »

Le chercheur observe que cette omniprésence du religieux est tout d’abord géographique. Elle se manifeste à la fois en Amérique latine (montée en puissance des Églises protestantes) et en Asie centrale, au Proche-Orient ou en Afrique (vitalité de l’islam et du christianisme). Elle concerne également 3 des pays dont les cultures et les systèmes politiques sont différents et dont les niveaux économiques ne sont pas similaires : l’Arabie saoudite, la Corée du Sud, la Malaisie. Ces trois Etats très différents sont concernées tout autant que des États sud-américains ou encore les États-Unis eux-mêmes.

Il note que les facteurs favorisants ont été la fin de la guerre froide et la mondialisation qui ont créé un nouveau cadre international pour les religions, susceptibles de s’exprimer et surtout de s’exporter plus facilement.

Il y ajoute, phénomène bien connu, le déclin des grandes idéologies politiques qui a contribué également à céder la place aux grands discours religieux en tant que « produits de substitution ».

Mais aussi, ces religions elles-mêmes – travaillées de l’intérieur par des mouvements scissionnistes contestant les autorités religieuses en place, ne se présentent plus comme des blocs monolithiques. De nouveaux mouvements religieux émergent et prospèrent, de la secte Fulan Gong [10] en Chine, aux mouvements évangéliques et pentecôtistes.

Enfin, selon François MABILLE, c’est la mondialisation qui a permis l’expansion de diasporas ethnico-religieuses à travers le monde en renforçant les processus de pluralisme culturel et religieux. Cela s’est accompagné de l’existence de minorités religieuses dans de nombreux pays qui sont souvent persécutées en violation des droits de l’homme.

C/ La libération du « besoin » et la nécessité d’accords économiques au plan mondial entre États en vue d’assurer à chaque Nation une vie saine

Un « besoin », est-il utile de le rappeler, recouvre l’ensemble de tout ce qui apparaît « être nécessaire » à un être, que cette nécessité soit ressentie comme telle ou non.

Les besoins considérés comme fondamentaux comme l’air, l’eau, la nourriture et la protection contre les dangers environnementaux sont nécessaires à la vie d’un homme.

Outre ces besoins fondamentaux, les êtres humains ont également des besoins de nature sociale ou sociétale, tels que le besoin de socialisation ou d’appartenance à une unité familiale ou à un groupe social. Les besoins peuvent être objectifs et physiques, comme le besoin de nourriture, ou psychiques et subjectifs, comme le besoin d’estime de soi.

Ci-dessous, F.D. ROOSEVELT signant Le Social Security Act (« Loi sur la Sécurité Sociale ») le 14 août 1935 dans le cadre du New Deal. Cette sécurité sociale visait à atténuer les effets de la pauvreté chez les séniors, les chômeurs, les femmes veuves et les enfants privés de leur père. Le quatrième chapitre de la loi a été amendé par le Family Support Act de 1988.

Pour ROOSEVELT, la libération du « besoin » est une liberté qui vise à garantir que tous les individus aient accès aux ressources et aux services de base nécessaires à leur bien-être.

ROOSEVELT s’est attaché à montrer l’importance de cette liberté dans le contexte de la seconde guerre mondiale, où la peur et la misère étaient omniprésentes [11].

Déjà, le 28 juin 1934, dans l’une de ses célèbres Causeries au coin du feu, le président Franklin D. ROOSEVELT s’exprimait de manière encore plus forte :

« Le premier souci de tout gouvernement dominé par les idéaux humains de démocratie tient à ce principe simple : dans un pays disposant de vastes ressources, on ne doit laisser personne mourir de faim. ».

Dans sa biographie consacrée à Franklin D. ROOSEVELT, André KASPI [12] pointe : « Un étourdissant chambardement débute le 4 mars 1933 » qui va se traduire par douze années d’une présidence qui « n’a pas fini de nourrir les mentalités collectives, de servir de référence ou de repoussoir ».

C’est l’idée de la naissance d’un monde nouveau qui surgit alors, celle d’une Amérique « naissante » ou « renaissante » selon les termes plus mesurés utilisés dès le discours inaugural du 4 mars 1933 :

« Plus que jamais le moment est venu de dire la vérité, toute la vérité, avec franchise et courage. Nous ne devons pas nous dérober mais honnêtement affronter les conditions dans lesquelles se trouve notre pays aujourd’hui. Notre nation va survivre comme elle a survécu ; va renaître et prospérer. Laissez-moi avant tout exprimer ma ferme conviction que la seule chose que nous ayons à craindre, c’est la crainte elle-même, une terreur sans nom, irrationnelle, injustifiée qui paralyse les efforts nécessaires pour transformer les replis en progrès. »

Un peu plus tard, dans un discours radiophonique prononcé le 24 juin 1938, quelques mois avant le renouvellement du Congrès, ROOSEVELT rend hommage au programme des représentants qu’il qualifie de « nettement à gauche » et décrit ainsi « l’école de pensée opposée, dite conservatrice » : elle ne « reconnaît pas, de manière générale, la nécessité de l’intervention des pouvoirs publics pour répondre à ces nouveaux problèmes. Elle pense que l’initiative individuelle et la philanthropie privée les résoudront ».

Les milieux conservateurs ont constamment reproché au président ROOSEVELT son « socialisme ». Reproche auquel il répliquait alors qu’il était un démocrate de l’action. Ainsi il ne fait aucun doute que sa présidence a été « sociale », autant en se plaçant du point de vue de la finalité qu’il poursuivait – éradiquer la misère – que du point de vue de la méthode qu’il appliquait : l’interventionnisme.

Sa politique était magistralement servie par un charisme débordant d’empathie qui se manifestait à travers ses « causeries au coin du feu ».

C’est ainsi que ROOSEVELT, par ses discours régulièrement diffusés à la radio, donnait l’impression aux américains qui l’écoutaient de pénétrer intimement dans leurs foyers [13], les rassurant en leur montrant son intérêt pour chacun d’entre eux :

« Je pense constamment à tous – qu’ils aient ou non un travail –, aux problèmes qu’ils rencontrent pour trouver à manger, à s’habiller, à se loger, à suivre un enseignement, à se soigner, et à assurer leur retraite » [14].

En janvier 1944, dans son discours sur l’état de l’Union, il préconisa la mise en place d’une « seconde déclaration des droits » : droit à un travail utile et rémunérateur, à un salaire suffisant, à un logement décent, à l’éducation, aux soins médicaux. Si de tels objectifs ambitieux ne furent pas suivis d’une relance du New Deal, ils inspirèrent néanmoins le vote du GI Bill of Rights, qui exprima la reconnaissance de la nation envers les soldats démobilisés.

1/ Les buts des Nations-Unies

C’est ainsi que l’on retrouve exprimées les préoccupations sociales rooseveltiennes dans la Charte des Nations-Unies au niveau de l’un des points de son Préambule consacré à l’idée de « … favoriser le progrès social et instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande.»

De même, parmi les buts des Nations Unies, le § 3 de l’article 1er de la Charte du 26 juin 1945 reprend l’idée contenue dans l’énoncé de la troisième liberté essentielle :

« Réaliser la coopération internationale en résolvant les problèmes internationaux d’ordre économique, social, intellectuel ou humanitaire, en développant et en encourageant le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinctions de race, de sexe, de langue ou de religion. »

Avec la création de l’ONU, l’élément central fut la transformation de l’attitude des Etats-Unis, passant d’une de leur posture traditionnelle d’isolationnisme à l’exercice d’un rôle actif de premier plan dans la création des Nations Unies.

Mais ROOSEVELT avait avancé prudemment car il se souvenait « comment WILSON avait perdu la Société des Nations » [15]. Dans cette avancée prudente résumant l’histoire des efforts déployés pour édifier la paix mondiale, ce fut d’abord à I’Organisation Internationale du Travail (OIT) que revint l’honneur d’avoir ouvert la voie à une telle évolution.

2/ La Déclaration de Philadelphie et l’organisation internationale du travail

Quant à la Déclaration de Philadelphie adoptée le 10 mai 1944, par la Conférence générale de l’Organisation internationale du travail, réunie à Philadelphie, aux États-Unis, elle redéfinit les buts et objectifs de l’Organisation internationale du travail pour consacrer « la reconnaissance, à l’échelle internationale, de l’importance des questions économiques et sociales, et du fait qu’elles sont indissociables des autres aspects des questions internationales ».

Son article 1er, point 4, dispose que « la lutte contre le besoin doit être menée avec une inlassable énergie au sein de chaque nation et par un effort international continu et concerté dans lequel les représentants des travailleurs et des employeurs, coopérant sur un pied d’égalité avec ceux des gouvernements, participent à de libres discussions et à des décisions de caractère démocratique en vue de promouvoir le bien commun. »

Quant au point 1 de l’article 3 de cette même Déclaration, il préconise de réaliser « la plénitude de l’emploi et l’élévation des niveaux de vie » tandis que le point 4 du même article 3 recommande « la possibilité pour tous d’une participation équitable aux fruits du progrès en matière de salaires et de gains, de durée du travail et autres conditions de travail, et un salaire minimum vital pour tous ceux qui ont un emploi et ont besoin d’une telle protection ».

Le Président ROOSEVELT salua publiquement la Déclaration de Philadelphie comme « réunissant les qualités voulues pour prendre place à côté de la Déclaration d’indépendance ». Ces mots et, en fait, toute l’allocution, où il souligna en termes louangeurs la valeur qu’il lui reconnaissait notamment pour son contenu social, qui correspondait sur bien des points à ses propres convictions.

Eleanor ROOSEVELT tenant la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme à laquelle elle prit une large part

3/ La Déclaration Universelle des Droits de l’Homme (DUDH)

Enfin, la Déclaration universelle des Droits de l’Homme (DUDH) du 10 décembre 1948 – à la rédaction à laquelle a pris part Eleanor ROOSEVELT pour les USA – consacre, dans ses articles 22 à 24, une série de droits économiques et sociaux devenus fondamentaux mais qui sont aujourd’hui menacés par la doxa libérale mettant régulièrement en cause, depuis quelques années, notre système de protection sociale (retraites, protection contre le chômage, assurance-maladie), et nos services publics :

Article 22 (DUDH)

Toute personne, en tant que membre de la société, a droit à la sécurité sociale ; elle est fondée à obtenir la satisfaction des droits économiques, sociaux et culturels indispensables à sa dignité et au libre développement de sa personnalité, grâce à l’effort national et à la coopération internationale, compte tenu de l’organisation et des ressources de chaque pays.

Article 23 (DUDH)

1. Toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et satisfaisantes de travail et à la protection contre le chômage.

2. Tous ont droit, sans aucune discrimination, à un salaire égal pour un travail égal.

3. Quiconque travaille a droit à une rémunération équitable et satisfaisante lui assurant ainsi qu’à sa famille une existence conforme à la dignité humaine et complétée, s’il y a lieu, par tous autres moyens de protection sociale.

4. Toute personne a le droit de fonder avec d’autres des syndicats et de s’affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts.

Article 24 (DUDH)

Toute personne a droit au repos et aux loisirs et notamment à une limitation raisonnable de la durée du travail et à des congés payés périodiques.

D/ La libération de la peur de conflits provoqués par la course aux armements entre Etats

La position de ROOSEVELT s’inscrit dans un courant visant à limiter la course aux armements qui avait été particulièrement actif entre les deux guerres.

1/ Les tentatives pré-rooseveltiennes pour limiter les armements entre les deux guerres

Entre les deux guerres, la course aux armements était considérée par les grandes puissances victorieuses – États-Unis, France et Royaume-Uni – comme l’une des causes de la Première Guerre mondiale.

Ces puissances, considérant que la limitation et la réduction des armements étaient une condition nécessaire de la paix, firent inscrire ce principe à la fois dans le traité de Versailles et dans le pacte créant la Société des Nations (SDN).

Dans les années 1920, ce souci se concrétisa par la signature de quelques traités.

D’une part, le traité de Washington de 1922 [16] et le traité naval de Londres de 1930 [17] – signés par les grandes puissances navales qu’étaient le Royaume-Uni, le Japon, les États-Unis, la France et l’Italie – décidèrent la limitation des flottes de guerre de ces cinq Etats maritimes. L’intérêt de ces traités était de réduire les budgets navals constituant une part relativement importante des budgets de ces États maritimes. Éviter une course ruineuse aux armements semblait donc relever de l’intérêt général puisque les USA s’étaient lancés dans une course à leur armement naval pour rattraper le Royaume-Uni alors première puissance navale militaire [18].

D’autre part, sous l’égide de la SDN, la signature, le 17 juin 1925, du Protocole (de Genève) concernant la prohibition d’emploi à la guerre de gaz asphyxiants, toxiques ou similaires et de moyens bactériologiques – entré en vigueur le 8 février 1928 – constitue un succès incontestable car il s’agit du premier texte international interdisant l’utilisation des armes chimiques et biologiques dans les conflits internationaux.

Enfin, la plupart des grandes puissances s’accordèrent sur la nécessité de contrôler le commerce des armements mais sans toutefois parvenir à la signature d’un traité car les différentes tentatives visant à contrôler le commerce des armements – Convention de Saint-Germain-en-Laye de 1919, et Conférence pour le contrôle du commerce international des armes et munitions et matériel de guerre de 1925 – furent mises en échec à la fois par les pays importateurs d’armes qui se sentaient lésés du fait que le commerce soit contrôlé mais pas la production tandis que les pays exportateurs ne voulaient pas perdre leurs clients.

S’appuyant sur la Société des Nations et les mouvements pacifistes, alors nombreux en Europe, la France, quant à elle, liait la question du désarmement à la mise en place d’un mécanisme efficace de sécurité collective qui était pour elle une condition indispensable de celui-ci et donc de la paix. C’est ainsi que le Conseil de la Société des Nations lança en septembre 1923 l’idée d’un pacte d’assistance universel, soutenu par la France et le Royaume-Uni. Mais Il fut tenu en échec par le refus des États-Unis, de l’URSS, et de l’Allemagne. Cela n’empêcha pas le Conseil de la SDN de proposer, en 1924, un nouvel accord, ou « protocole pour le règlement pacifique des différends internationaux », rédigé par les ministres des affaires étrangères grec, POLITIS, et tchécoslovaque, BENES. Mais cette fois ce projet capota du fait du changement de majorité au sein du parlement britannique, le nouveau gouvernement refusant un accord contraignant.

À la fin des années 20, si aucune solution à la course aux armements ne se profilait, le climat était favorable à la paix comme en témoigne la signature, à Paris, le 27 août 1928, du pacte BRIAND–KELLOGG (des noms d’Aristide BRIAND [19], Ministre français des Affaires étrangères, et Frank KELLOGG, secrétaire d’État américain.

Ce pacte – aussi appelé pacte de Paris – était un traité de paix signé en 1928 par 63 pays qui « condamnent le recours à la guerre pour le règlement des différends internationaux » et y renonçaient eux-mêmes en tant qu’instrument de politique nationale dans leurs relations mutuelles.

La signature de ce pacte en faveur de la renonciation générale à la guerre par 5 puissances majeures – la France, les États-Unis, le Royaume-Uni, l’Italie, l’Allemagne et le Japon – profita du climat détendu des relations internationales.

Mais si, assez paradoxalement, le pacte fut accueilli dans l’enthousiasme aux États-Unis, il suscita une certaine réserve en Europe.

Par ailleurs, sa faiblesse résidait dans le fait que le manquement à leur obligation de la part des puissances signataires n’était assorti d’aucune sanction.

A partir de 1926, l’Assemblée de la Société des Nations avait chargé le Conseil de mettre en place une commission préparatoire, en vue d’une conférence générale sur le désarmement.

La Commission se réunit de manière régulière à raison de deux sessions par an jusqu’en 1927. Elle se réunit ensuite lors de deux dernières sessions, au printemps 1928 et au printemps 1929.

Plus de 60 pays participèrent – donc presque toute la communauté internationale – à la conférence générale sur le désarmement.

La conférence commença à siéger à Genève, au siège de la SDN, à partir du 2 février 1932.

Le 5 février, la délégation française présenta son plan : celui-ci prévoyait l’interdiction de plusieurs catégories d’armements (aviation de bombardement et artillerie lourde), et la mise à disposition des unités déjà existantes au Conseil de la Société des Nations.

Le 22 juin 1932, Herbert HOOVER, président des États-Unis, proposa un autre plan original. Il prévoyait un désarmement général en deux points :

· Premièrement, une réduction des effectifs dans la plupart des armées, qui serait établie selon des quotas complexes et devait maintenir un équilibre des forces, nécessaire à la paix. Cette réduction maintenait la supériorité numérique de l’armée française, tout en assurant la sécurité de l’Allemagne ;

· Deuxièmement, le plan américain prévoyait la suppression totale de certaines catégories d’armements dits « offensifs », comme les bombardiers, les tanks, l’artillerie lourde mobile et les armes chimiques.

· Ce plan se heurta à des critiques quant à la difficile distinction sur le terrain entre armements dits « défensifs » et « offensifs ».

· En juillet 1932, pour protester contre un traitement inégalitaire par rapport à la France [20], alors qu’elle réclamait la parité de traitement avec celle-ci, l’Allemagne quitta la Conférence afin de faire pression sur celle-ci pour arriver à ses fins.

· L’Allemagne fut réintégrée dans la Conférence le 14 décembre 1932 après avoir obtenu l’accord de principe de l’égalité de traitement avec la France.

· À partir de janvier 1933, l’arrivée, en Allemagne, d’HITLER à la chancellerie ne changea guère les choses s’agissant des prétentions allemandes visant toujours à favoriser le réarmement de la puissance vaincue, avec cependant plus aucun complexe quant à la violation du Traité de Versailles si les négociations n’aboutissaient pas…

· En mars 1933, pour protester contre le rapport de la SDN ayant condamné l’agression japonaise en Mandchourie, l’empire du Soleil Levant quitta la Société des Nations et la Conférence du désarmement.

· En mai 1933, le plan « MacDonald » du Royaume-Uni (du nom de son Premier Ministre) proposa l’égalité totale de traitement entre la France et l’Allemagne quant à leurs forces militaires, mais sans prendre en compte, en Allemagne, l’existence des milices paramilitaires du parti national-socialiste (SA et SS).

Avec l’appui des USA, la France insista pour que des modifications substantielles soient apportées au plan. Parmi ces mesures, devaient figurer la suppression totale des forces paramilitaires allemandes et un système d’inspection et de contrôle.

Par ailleurs, le principe était que l’Allemagne devait en premier se plier aux exigences du plan, et après deux à quatre ans, la France réduirait son propre armement.

Mais l’Allemagne qui voulait avoir toute latitude pour se réarmer sans aucun contrôle ni limitation quitta définitivement la Conférence le 14 octobre 1933 et se retira également de la SDN, malgré les tentatives répétées des britanniques l’invitant à réintégrer la Conférence.

Avec le départ de l’Allemagne, la conférence réorienta ses travaux sur les questions de la production et du commerce des armements autour du projet de convention de 1925 portant sur le commerce des armes et du projet de convention de 1929 sur la fabrication des armes.

Les travaux prirent un tour idéologique car une distinction fut esquissée entre la « fabrication privée » d’armement et la « fabrication d’État » appelant une certaine sévérité sur les « marchands de canons » qui avaient été en partie responsables de la course aux armements ayant conduit à la Première Guerre mondiale et une plus grande indulgence et donc un moindre contrôle sur la « fabrication d’État ».

2/ La guerre froide (1946-1991), la course aux armements et leur limitation

Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, le camp Allié, dont l’ennemi commun avait été vaincu, se disloqua en l’espace de quelques années. Ainsi, dès 1946, forte de sa victoire en Europe centrale et du prestige de l’Armée rouge, l’URSS s’imposa dans les pays libérés du joug nazi.

De leur côté, avec le président TRUMAN succédant à ROOSEVELT, les États-Unis cherchèrent à « endiguer » le communisme, qu’ils considéraient comme incompatible avec le libéralisme.

De leur côté, avec le président TRUMAN succédant à ROOSEVELT, les États-Unis cherchèrent à « endiguer » le communisme, qu’ils considéraient comme incompatible avec le libéralisme.

L’Europe de l’ouest – qui reçut alors l’aide économique du plan MARSHALL – se rangea dans le camp américain.

Pendant près d’un demi-siècle, la menace d’une Troisième Guerre mondiale – qui engendra l’alliance militaire de l’OTAN – plana sur le monde, mais fort heureusement sans jamais se concrétiser.

Ce fut la Guerre froide, une tension silencieuse sans conflit direct ouvert, qui s’étendit de 1946 à 1991 [21].

Surtout, de 1946 à 1949, ce monde bipolaire connut une escalade des hostilités qui se traduisit par des conflits armés. Mais, alors que chacun craignait une Troisième Guerre mondiale, le monde fut ponctué de crises périphériques aux deux nations dominantes (USA, URSS) sans jamais que celles-ci ne se déclarent la guerre.

Après une course folle et débridée à l’armement nucléaire si ravageur pour leurs finances publiques les deux puissances impérialistes – lasses de rechercher celle qui des deux serait en capacité de détruire n fois l’autre sans trop de risque pour elle-même – entreprirent de passer des accords de contrôle et de limitation de leurs arsenal nucléaire respectif.

Durant la guerre froide, deux traités furent signés entre les deux Grands qui visaient principalement à réduire les arsenaux nucléaires des États-Unis et de l’Union soviétique. C’est ainsi que le 26 mai 1972 fut marqué par la signature du traité SALT 1 (Strategic Arms Limitation Talks) visant à limiter les armes stratégiques déployées par les États-Unis et l’URSS [22]. le Traité SALT 2, signé le 18 juin 1979, devait apporter des limitations supplémentaires par rapport à SALT I et définir un plafond précis de bombardiers et de lance-missiles tolérés, ce qui impliquait la destruction du surnombre. Il interdisait également l’envoi d’armes nucléaires dans l’espace et le Fractional Orbital Bombardment System. Mais à la suite de la détérioration des relations entre les USA et l’URSS le Sénat américain refusa de la ratifier et il n’entra donc jamais en vigueur.

Mais c’est surtout le Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP) qui allait considérablement changer la donne à l’échelle planétaire.

3/ Le Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP) de 1968

Le traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP) [23] est un traité international conclu en 1968 et signé par un grand nombre de pays – visant à réduire le risque que l’arme nucléaire ne se répande à travers le monde. Son application est garantie par l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA).

Le traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP) [23] est un traité international conclu en 1968 et signé par un grand nombre de pays – visant à réduire le risque que l’arme nucléaire ne se répande à travers le monde. Son application est garantie par l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA).

Déjà, le 4 décembre 1961, l’Assemblée générale de l’ONU approuva, à l’unanimité, la résolution 1665, qui appelait à des négociations pour prévenir une plus large diffusion des armes nucléaires. La résolution appelait « à la conclusion d’un accord international comportant d’une part des dispositions par lesquelles les États qui possédaient des armes nucléaires s’engageraient à s’abstenir de céder le contrôle de ces armes et de communiquer les renseignements nécessaires à leur fabrication à des États qui n’en possèdent pas et, d’autre part, des dispositions par lesquelles les États qui ne possèdent pas d’armes nucléaires s’engageraient à ne pas en fabriquer et à ne pas acquérir de quelque autre manière le contrôle de telles armes ». Ce sont ces idées qui ont inspiré le TNP qui prit corps entre les USA et l’URSS au sortir d’une grande tension internationale ayant opposé ces deux grandes puissances militaires.

En effet, l’idée de prévenir la prolifération des armes nucléaires est née en 1963, au lendemain de la crise de Berlin [24] et de la crise de Cuba [25] qui avaient conduit le monde au bord de la guerre nucléaire. Les dirigeants américains et soviétiques voulurent tirer les leçons de ce conflit menaçant et s’engagèrent à davantage de coopération pour dissiper les facteurs de tension internationale. Ainsi dès le 21 mars 1963, KENNEDY prévenait qu’il voyait « la possibilité, dans les années 1970, que le président des États-Unis doive faire face à un monde dans lequel 15, 20 ou 25 nations pourraient avoir des armes nucléaires. Je considère cela comme le plus grand danger possible ». KENNEDY fit cette déclaration un mois après qu’un mémorandum secret du département de la Défense avait évalué que déjà 8 pays — le Canada, la Chine, l’Inde, Israël, l’Italie, le Japon, la Suède et l’Allemagne de l’Ouest — auraient probablement la capacité de produire des armes nucléaires d’ici dix ans.

– Les obligations des États parties

Quant à leurs obligations et modalités de garantie et de contrôle, le TNP distingue parmi les États parties au traité, d’une part les « États dotés d’armes nucléaires » (dits « EDAN ») ; d’autre part les « États non dotés d’armes nucléaires » (dits « ENDAN »).

Les « EDAN » sont les États ayant fait exploser un engin nucléaire avant le 1er janvier 1967, à savoir les États-Unis, l’URSS, le Royaume-Uni, la France et la Chine, qui sont par ailleurs les cinq membres permanents du Conseil de sécurité de l’ONU où ils disposent d’un droit de véto (l’article IX du traité).

Les ENDAN sont tous les autres États (ENDAN) qui s’engagent à ne pas fabriquer d’armes nucléaires et à ne pas essayer de s’en procurer.

Les EDAN s’engagent à ne transférer d’armes nucléaires à quiconque.

Les ENDAN s’engagent à ne pas acquérir d’armes nucléaires et à placer toutes leurs installations nucléaires sous garanties de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA).

Les Etats s’engagent à coopérer sur les usages pacifiques de l’énergie nucléaire et des applications nucléaires.

Les EDAN s’engagent à poursuivre de bonne foi des négociations sur des mesures relatives au désarmement nucléaire et tous les États s’engagent à progresser vers un traité de désarmement général et complet sous contrôle international strict et efficace.

En application de l’article III du TNP, l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) est chargée de contrôler l’usage pacifique des matières nucléaires dans les pays non dotés de l’arme nucléaire (ENDAN) – parties au Traité – par le biais d’un « accord de garanties » signé par chaque ENDAN avec l’Agence afin que celle-ci vérifie le respect de ses engagements.

Le TNP n’est pas conçu pour porter atteinte aux recherches et à l’exploitation d’un nucléaire civil pacifique, mais au contraire incite à la coopération technologique et scientifique dans ce domaine (art. IV).

Cela constitue d’ailleurs une source de difficulté avec certains Etats – et notamment l’IRAN – quant à savoir si leurs recherches sont orientées de manière pacifique.

Le TNP est le traité multinational de désarmement adopté par le plus grand nombre d’États. Début 2020, 191 États étaient parties à ce traité. Seuls quatre États ne l’ont pas signé : l’Inde, Israël, le Pakistan et le Soudan du Sud. Les trois premiers sont devenus des puissances nucléaires, bien qu’Israël ne l’ait jamais reconnu officiellement. Fin 2018, des accords de garanties avec l’AIEA ont été signés par 182 États, dont 134 ont signé un protocole additionnel.

– L’IRAN sous surveillance

L’IRAN, bien que signataire du traité, développe un programme nucléaire qui constitue un sujet majeur de tension depuis sa reprise en 2006. Les pays occidentaux, Etats-Unis en tête, et Israël, ennemi juré de l’Iran, soupçonnent le pouvoir iranien de vouloir se doter de la bombe atomique.

L’Iran dément vigoureusement avoir de telles ambitions militaires, mais insiste sur son droit au nucléaire pour des besoins civils.

Il existe depuis cette période une controverse concernant l’utilisation de la technologie civile à des fins militaires, en particulier avec l’objectif avoué par l’Iran de produire lui-même de l’uranium enrichi. L’Iran affirme vouloir utiliser la technologie nucléaire uniquement à des fins civiles. Il est vrai que l’AIEA n’a trouvé aucune preuve que l’Iran disposait d’installations d’enrichissement de niveau militaire (au moins 90 %). Toutefois l’AIEA a fait état, en janvier 2012, qu’un enrichissement de l’uranium à 20 % était en cours.

Suite à la guerre de 12 jours déclenchée par une attaque israélienne sur l’Iran en juin 2025, l’Iran a annoncé le 9 septembre 2025 avoir convenu d’un nouveau cadre de coopération avec l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA). Le pays avait suspendu sa collaboration avec le gendarme onusien du nucléaire dans le sillage de la guerre contre Israël en juin.

Le directeur de l’AIEA, Rafael GROSSI, a salué « une étape importante dans la bonne direction ». Il a indiqué sur X s’être entendu lors d’une réunion au Caire avec le chef de la diplomatie iranienne Abbas Araghchi « sur des modalités pratiques pour reprendre les inspections en Iran » des activités nucléaires.

La rencontre au Caire, à laquelle a participé le ministre égyptien des Affaires étrangères Badr Abdelatty, était la première entre Abbas Araghchi et Rafael Grossi depuis juin 2025.

– La destruction de l’IRAK sous un fallacieux prétexte (2003)

Difficile de ne pas évoquer la destruction de l’Irak en 2003 par l’Amérique de George BUSH au motif mensonger que l’IRAK possédait alors des armes de destruction massive.

Ci-dessous, une image de la destruction de l’Irak par les forces américaines qui ne supportaient pas l’existence du Parti Baas de Sadam HUSSEIN.

Le 20 mars 2003, en violation de toutes les conventions internationales et contre l’avis de l’ONU, une armée coalisée sous commandement américain envahit l’Irak et se livre à la destruction de ce pays.

Le 20 mars 2003, en violation de toutes les conventions internationales et contre l’avis de l’ONU, une armée coalisée sous commandement américain envahit l’Irak et se livre à la destruction de ce pays.

C’est le 7 octobre 2002 que George W. BUSH, alors président des États-Unis, avait déclaré que l’Irak de Saddam HUSSEIN « possède et produit des armes biologiques » tout en « poursuivant un programme d’armes nucléaires », le tout représentant « une menace immédiate et sérieuse pour la sécurité nationale américaine », ce qui, selon lui, justifiait une intervention militaire américaine.

Beaucoup a été dit et écrit sur le caractère exagéré ou mensonger des affirmations américaines de l’époque pour envahir l’Irak. Mais la preuve définitive du fait que l’administration BUSH savait que le régime de Saddam Hussein ne développait pas toutes ces armes de destruction massive a été donnée par le site américain Vice qui a publié, le 19 mars 2015, le rapport de 2002 des services américains de renseignement sur la menace irakienne, non-censuré et complet.

Ce document cité par George W. BUSH et ses ministres était resté « top secret » pendant 13 ans.

Les réticences des autorités américaines à rendre ce rapport public dans son intégralité ne visaient pas qu’à protéger l’administration BUSH. Le document donne aussi une très mauvaise image du renseignement américain qui manquait d’informations fiables. Avant même sa publication par Vice, l’institut américain de recherches et d’analyses RAND estimait dans une étude sur le renseignement américain qu’en « l’état actuel de nos connaissances, les conclusions sur la présence d’armes de destruction massive en Irak font partie des pires travaux réalisés par les services de renseignement, en partie à cause de la pression politique de l’époque ». Cela est également corroborée par la recherche d’Etienne de DURAND, chercheur, directeur du Centre des études de sécurité et du laboratoire de recherche sur la défense (LRD), (IFRI), pour qui, « Ce sont bien en effet les dysfonctionnements multiples affectant l’ensemble du champ civilo-militaire qui permettent de comprendre non seulement une large part des nombreuses erreurs commises à propos de l’Irak, de la planification de l’invasion jusqu’à l’occupation, mais plus encore la difficulté fondamentale du système américain à élaborer et conduire une stratégie.» [26]

C’est ainsi que concernant les armes chimiques, les espions américains notaient seulement que l’IRAK avait « rénové une usine de fabrication de vaccins » et détenait toujours des stocks de certains gaz dangereux (comme le sarin), mais qu’il n’y avait pas d’autres indices laissant supposer que Bagdad avait relancé un éventuel programme d’armes biologiques.

Saddam HUSSEIN n’avait, selon les auteurs de ce rapport, « pas les moyens pour fabriquer des armes nucléaires »… Dans sa conclusion, l’assistant au secrétaire d’État au renseignement affirme que l’utilisation par Saddam HUSSEIN d’armes de destruction massive est « peu probable », un ton loin des affirmations mensongères de George W. BUSH.

Le ton n’est pas non plus le même concernant l’éventuelle collusion entre Saddam HUSSEIN et Al-Qaïda. En effet, Donald RUMSFELD [27], le secrétaire à la Défense de l’administration BUSH, avait affirmé que les services de renseignement lui avaient fourni des « preuves irréfutables » du fait que l’IRAK abritait, en connaissance de cause, des membres de l’organisation terroriste.

Or les auteurs du rapport écrivent que « la présence d’agents d’Al-Qaïda en Irak est très discutable ».

Ils soulignent à plusieurs reprises que les sources fiables manquent pour étayer la thèse d’une collaboration entre le régime irakien et les terroristes du mouvement d’Oussama Ben LADEN.

« Saddam HUSSEIN est très suspicieux à l’égard de tout ce qui touche à l’islamisme radical », rappelaient même les agents du renseignement.

Selon le rapport de juillet 2018 de la Commission des Affaires étrangères de l’Assemblée nationale, « le bilan du TNP » est « plutôt positif » du moins au regard de la non-prolifération, sa raison d’être première, puisque « depuis 1968, seulement 4 États se sont dotés de l’arme nucléaire, dont 3 n’ont jamais été membres du TNP ». On est donc loin des 20 à 25 nouvelles puissances nucléaires que redoutait le Président Kennedy en 1963.

L’on peut néanmoins critiquer la possession par Israël de l’arme nucléaire favorisée par le fait que cet Etat n’étant pas partie au Traité de non-prolifération des armes nucléaires (TNP), il n’est pas contraint de se soumettre à l’AIEA, et donc à ses contrôles, inspections et injonctions, ce qui lui permet ainsi, en toute impunité, de développer son programme nucléaire dans l’opacité la plus totale.

Cette stratégie, désignée sous le nom d’ambiguïté nucléaire [28], a pour but de ne pas confirmer ni infirmer la présence d’un arsenal tout en dissuadant d’éventuelles attaques. L’État d’Israël n’a jamais confirmé ni démenti sa capacité à utiliser l’atome à des fins militaires, suivant une doctrine d’ambiguïté délibérée.

Cependant, au sein de la communauté internationale, cette politique a été pointée comme ne respectant pas le droit international et la sécurité internationale. C’est ainsi qu’avec l’Inde, le Pakistan et la Corée du Nord, Israël est l’un des quatre pays à disposer de l’arme nucléaire sans avoir signé le Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires.

En revanche, « le bilan des deux autres piliers du TNP – désarmement et applications pacifiques du nucléaire – est quant à lui inégal, bien que les acquis soient loin d’être négligeables ». Cette appréciation d’ensemble se retrouve dans le document publié par la Chambre des lords britannique en avril 2019, ou bien encore dans l’analyse publiée par le SIPRI en mai 2019.

La faiblesse principale de la mise en œuvre du TNP est le déséquilibre persistant entre les succès enregistrés en matière de non-prolifération et la faiblesse des avancées en matière de désarmement. Le traité consacre le monopole des cinq EDAN, aussi membres permanents du Conseil de sécurité de l’ONU sur l’arme nucléaire, qui n’est acceptable par les ENDAN qu’en contrepartie de leur engagement de poursuivre des négociations en vue d’aboutir au désarmement nucléaire.

4/ Non, la nouvelle course aux armements aujourd’hui ne sert pas la cause de la paix mais instaure un climat malsain de guerre qu’il faut dénoncer et arrêter

Un peu partout dans le monde, mais plus gravement au Moyen-Orient et en Europe, la situation internationale s’est dégradée et de nombreux discours de nos dirigeants politiques, alarmistes et jouant sur les peurs, au lieu d’être tournés vers la recherche de la paix, soufflant sur les braises de conflits, a priori circonscrits et bien identifiés, banalisent au contraire la guerre comme étant plus ou moins immuable – menace russe annoncée comme réelle, certaine et imminente – avec la nécessité de se surarmer. L’OTAN a retrouvé sa nouvelle et superbe justification guerrière en invitant tous ses membres à consacrer désormais 5% de leur PIB à leur défense militaire, ce qui soulage les finances militaires de l’oncle SAM devenu sourcilleux, voire avaricieux dans ses comptes d’apothicaire et surtout ne voulant pas s’endetter pour la défense du vieux continent européen.

Partout, le vieil adage romain, pourtant aussi intellectuellement aberrant que moralement très discutable « si tu veux la paix, prépare la guerre »[29] est devenu le mode de pensée d’une Europe et d’une Amérique ayant perdu leurs repères humanistes, rationalistes et universalistes.

Le « régalien » fait florès et les budgets de nos forces intérieures et militaires ont le vent en poupe : on ne parle plus que de la technologie des drones pour surveiller le ciel et la terre et embarquer des armes intelligentes sophistiquées, des radars pour surveiller l’espace, des avions supersoniques pour contrôler le ciel, de missiles de moyenne ou longue portée, de sous-marins pour protéger nos côtes, etc. Et Emmanuel MACRON, parlant souvent du spectre de la guerre à laquelle il faut se préparer pour mettre en place une « économie de guerre », a fixé un objectif d’augmentation des dépenses militaires à 3,5 % du produit intérieur brut (PIB) à moyen terme, mais sans qu’une échéance précise n’ait été donnée, alors que le pays y consacre aujourd’hui un peu plus de 2 %. Soit une trentaine de milliards d’euros annuels supplémentaires à débourser pour la France. Selon l’ancien ministre des armées démissionnaire, Sébastien LECORNU, le budget de la défense de la France, de 50,5 milliards d’euros cette année (sans compter le coût des retraites) devrait atteindre environ 67 milliards [30].

À la radio ou à la télé les discours martiaux de notre président sont relayés par ceux d’anciens généraux à la retraite, très étoilées, qui sont quotidiennement invités à venir nous entretenir de manière souvent plus extravagante que savante de géopolitique et des risques pour notre sécurité des visées supposées plus ou moins bellicistes et impérialistes de certains Etats. Surfant sans aucune réflexion préalable sur le contexte de la guerre russo-ukrainienne, ces généraux et nos dirigeants sont le plus souvent tous d’accord pour nous délivrer une vision simpliste de ce conflit – qui pourtant aurait pu et dû être évité si l’OTAN avait été dissoute à la fin du bloc communiste au lieu de continuer son expansion à l’Est et si l’on avait intégré la RUSSIE dans le bloc européen en faisant d’elle une composante de la recherche de la sécurité en Europe – comme le prélude d’une « menace russe » contre l’ensemble de l’Europe. Nos Cassandre, à l’accent va-t-en-guerre, n’éprouvent aucun scrupule quant au caractère insensé aussi bien que suicidaire pour la Russie elle-même de ce que comporterait pour sa propre sécurité une telle attaque contre l’un des pays européens membres de l’OTAN. Leur bonne foi et leur prophétie fantaisiste ne peuvent qu’être mises en cause et dénoncées.

Avec 1 506 milliards de dollars, les dépenses militaires totales des pays de l’OTAN représentaient, en 2024, 55 % des dépenses militaires mondiales.

Dans un rapport publié le 16 juin 2025 l’institut international de recherche sur la paix de Stockholm (SIPRI) avertit que les principaux Etats dotés de l’arme nucléaire ont continué à moderniser et renforcer leurs arsenaux en 2024.

Au total, le centre de recherche suédois recensait 12 241 ogives en janvier 2025. “Le monde est de plus en plus instable et la probabilité ne cesse d’augmenter que des armes nucléaires soient un jour utilisées, en dépit de tout ce que peut souhaiter l’humanité”, résume la version anglophone du média qatari Al-Jazeera.

En effet, “les neuf puissances nucléaires de la planète – et presque toutes les autres – ont poursuivi la modernisation de leurs programmes nucléaires en 2024, avec l’amélioration d’armes existantes ou l’ajout de nouvelles versions”, écrit le Sipri.

Pour mémoire, les neuf États en question sont les États-Unis, la Russie, la Chine, la France, le Royaume-Uni, l’Inde, le Pakistan, la Corée du Nord et Israël.

L’arsenal nucléaire de Pékin se composerait “a minima” de “600 têtes nucléaires, soit une centaine de plus par rapport à 2023”. Une hausse qui fait dire au magazine japonais Nikkei Asia que “la Chine renforce son arsenal nucléaire plus que toute autre nation du monde”.

Il reste que le chiffre chinois doit être relativisé car 90 % des stocks mondiaux sont toujours situés en Russie et aux États-Unis, “avec plus 1 700 ogives déployées [par chacune de ces puissances] et 4 521 en réserve [à elles deux]”, indique Al-Jazeera.

Au-delà de cet état des lieux, le Sipri s’inquiète que le processus de dénucléarisation des arsenaux entamés depuis la fin de la guerre froide arrive à un plateau, voire s’inverse. “Le plus inquiétant à l’heure actuelle, c’est que la tendance à la réduction du nombre d’armes nucléaires est en train de s’essouffler”, déclare le directeur de l’institut, Dan Smith, au média public allemand Deutsche Welle.

Dans un autre rapport publié le 28 avril, le Sipri montrait que “les dépenses militaires mondiales [avaient] augmenté de 2 718 milliards de dollars en 2024, marquant dix ans de hausse consécutive”. Avec une augmentation notable en Europe et au Moyen-Orient, deux zones touchées par des conflits militaires de haute intensité. À savoir la guerre en Ukraine ainsi que l’embrasement du Moyen-Orient à la suite des attaques du Hamas le 7 octobre 2023 et les diverses opérations militaires israéliennes menées par la suite.

Conclusions

1/ L’héritage rooseveltien d’un nouveau monde plein de promesses s’éloigne de plus en plus de nous, au fur et à mesure que s’estompe le souvenir de la barbarie qui pourtant a failli emporter notre civilisation gréco-humaniste dont les quatre libertés chères à ROOSEVELT en constitue le contenu précieux pour l’émancipation des peuples.

Certes, si la liberté d’expression et de parole, la liberté religieuse, la libération du besoin par l’accès à une plus grande sécurité matérielle, sociale et morale ainsi que le droit de vivre dans un monde plus sûr, loin de la hantise de la guerre et des persécutions, sont des libertés essentielles qui ne sauraient édulcorer les autres, très nombreuses et autant nécessaires, ces quatre libertés les contiennent en germes et les permettent.

2/ Au moment où avec la énième formation d’un gouvernement déconnecté du pays, la France connaît une grave crise de régime résultant de la dérive, pendant plusieurs décennies, de la pratique autoritaire de notre Constitution politique aggravée par une crise de la représentation nationale, il est temps pour elle de retrouver sa devise, ardente et programmatique, inscrite au fronton de notre édifice républicain – Liberté, Égalité, Fraternité -, de reconquérir sa place dans le monde en marquant son très fort attachement à notre indépendance nationale, loin de tout système de défense intégré extérieur englobant le processus décisionnel nous privant de notre souveraineté et liberté.

3/ Face à la détérioration de la paix dans le monde, suite à la violation fréquente des droits humanitaires, à l’abandon des principes du droit international social résultant de la Convention de Philadelphie, de la Charte des Nations-Unies, de la Déclaration universelle des droits de l’Homme, notre pays doit se mobiliser pour renouveler sa capacité à penser le monde autour de ces valeurs fondamentales empêchant le retour à la barbarie ainsi que de celles, au plan politique et civique, de la constitution de notre Première République en délivrant un message universel de paix, de justice et de solidarité au service de l’émancipation des peuples.

Salut et Fraternité

Louis SAISI

Paris, le 6 octobre 2025

NOTES

[1] Le concept des quatre libertés a inspiré à Norman ROCKWELL un ensemble de quatre tableaux, chacun d’eux représentant une scène de la vie quotidienne incarnant l’une de ces 4 libertés. Ils ont été publiés dans quatre numéros consécutifs du Saturday Evening Post, les , , et , accompagnés d’essais sur les quatre libertés.

ROOSEVELT lui-même avait commandé un monument symbolisant les quatre libertés, convaincu que l’art serait un moyen d’emporter l’adhésion d’un plus grand nombre de personnes à ce concept. Ce monument fut sculpté par Walter RUSSELL et inauguré en 1943 devant une foule de 60 000 personnes au Madison Square Garden à New York. Il était dédié à Colin KELLY, le premier Américain reconnu comme héros de la Seconde Guerre mondiale. Le , le monument a été inauguré une seconde fois dans la ville natale de KELLY, Madison en Floride, avec un discours du gouverneur Spessard HOLLAND.

Aux Pays-Bas, un monument honorant les quatre libertés a été érigé au centre du village d’Oud-Vossemeer, dans la commune de Tholen, dont les ancêtres de ROOSEVELT seraient originaires.

Les Quatre Libertés sont également gravées au Franklin Delano Roosevelt Memorial créé en 1997 à Washington.

Le parc « Franklin D. Roosevelt — Quatre Libertés » a été créé en 2012 à la pointe sud de l’île Roosevelt à New York.

[2] Discours sur l’état de l’Union du 6 janvier 1941.

[3] Frédéric ROBERT (Coord.) : Les années Roosevelt aux Etats-Unis (1932-1945) – Entre New Deal et Home Front, Editions Ellipses, 2013, 261 p.

[4] À l’âge de 14 ans, pendant ses études, ROOSEVELT, qui était entré dans un établissement privé du Massachussets très élitiste, fut influencé par son maître, le révérend Endicott PEABODY, qui lui enseigna le devoir chrétien de charité et la notion de service pour le bien commun.

[5] Jimmy KIMMEL, humoriste et animateur, est une figure incontournable des soirées télévisées américaines depuis 22 ans. Il a été pourtant suspendu de l’antenne d’ABC pour des propos jugés inappropriés sur l’assassin de Charlie KIRK. Cette décision brutale, sous pression du patron de l’Agence fédérale des télécommunications, un proche de Donald TRUMP, agita, une fois de plus, le climat politique du pays.

Mais selon Disney, l’émission Jimmy Kimmel Live – suspendue la semaine dernière après des menaces de l’administration Trump, outrée par des propos de l’humoriste en lien avec l’assassinat de Charlie Kirk – sera de retour à la télévision mardi soir (22 septembre 2025).

Nous avons passé les derniers jours à avoir des conversations réfléchies avec Jimmy et après ces discussions, nous avons pris la décision de reprendre l’émission mardi

, a indiqué le groupe, propriétaire de la chaîne ABC, dans un communiqué.

Dans ce communiqué, Disney explique que la décision de suspendre temporairement l’émission avait été prise afin d’éviter d’aggraver une situation tendue à un moment émotionnel pour notre pays

.

[6] Préparé par le consultant indépendant Peter NOORLANDER, pour le Service des institutions et libertés démocratiques du Conseil de l’Europe, ce rapport s’appuie sur des critères d’évaluation tirés des standards pertinents du Conseil de l’Europe. Il se base sur les conclusions des organes et mécanismes du Conseil de l’Europe, ainsi que sur d’autres sources fiables, de nature intergouvernementale, non gouvernementale et universitaire.

Lors de sa 26e réunion plénière, le Comité directeur sur les médias et la société de l’information du Conseil de l’Europe a pris note du rapport.

[7] ACN = Aid to the Church in Need. Cette ONG est plus connue en France sous le nom d’Aide à Église en détresse (ou AED).

[8] François MABILLE : Note du 13 juillet 2023 : « La liberté religieuse dans le monde », de l’Observatoire Politique du Religieux de l’IRIS (Institut des relations Internationales Stratégiques).

[9] Note LS : prise de pouvoir, en Iran, de Khomeiny le 11 février 1979.

[10] Le Falun Gong est un mouvement spirituel inspiré du qigong créé par Li Hongzhi. Son enseignement combine la pratique de la méditation, avec des exercices aux mouvements lents et souples, ainsi que le travail sur soi à travers ce qu’il appelle les trois principes fondamentaux : l’authenticité, la bonté et la tolérance. En dépit du fait que les universitaires occidentaux le considèrent comme un nouveau mouvement religieux (NRM), les adeptes refusent catégoriquement cette classification. Créé en 1992, le Falun Gong est d’abord rapidement reconnu et soutenu par les autorités chinoises. Sa popularité s’accroît grâce à des témoignages de guérisons et d’amélioration de la santé, le mouvement atteignant entre deux et soixante millions de pratiquants fin 1994. Les autorités chinoises exercent alors des pressions pour rendre la pratique payante et renforcer l’influence du Parti communiste chinois (PCC) sur cette dernière, mais sans succès.

[11] Wanda MASTOR : « La politique de Roosevelt : le droit social d’un monde nouveau ? », in revue Pouvoirs, 2014/3, N° 150 intitulée Franklin D. Roosevelt aujourd’hui, 176 pages, notamment, pp. 41 à 52.

[12] André KASPI, Franklin D. Roosevelt, Perrin, coll. « Tempus », 1988, p. 7.

[13] Les « causeries au coin du feu » de ROOSEVELT sont suivies par des millions d’auditeurs, qu’il appelle « ses amis » et qui lui font part de leurs réactions dans d’innombrables lettres.

[14] En août 1941, ROOSEVELT obtient de Winston CHURCHILL que « des conditions de travail améliorées, le progrès économique et la sécurité sociale » fassent partie des huit « principes communs » de la « charte de l’Atlantique ».

[15] Edward PHELAN : « Le Président Roosevelt et la déclaration de Philadelphie », 16 juillet 2019, Section des Anciens fonctionnaires de l’OIT.

[16] La conférence navale de Washington – qui se tint à Washington du 12 novembre 1921 au 6 février 1922 – était présidée par Warren Gamaliel Harding, président des États-Unis, Il fut signé le 6 février 1922.

[17] Le traité naval de Londres fut signé le 22 avril 1930 entre le Royaume-Uni, l’empire du Japon, la France, le royaume d’Italie et les États-Unis limitant les navires de guerre de chaque marine. Faisant suite au traité naval de Washington de 1922, ce traité faisait obligation à ses signataires de s’engager à ne pas construire de nouveaux bâtiments de guerre majeurs jusqu’en 1937. Un certain nombre de bâtiments de guerre vieillissants furent abandonnés. Aucun vaisseau existant ne devait plus être converti en porte-avions. Le tonnage total des croiseurs, destroyers et sous-marins susceptibles d’être construits d’ici 1937 était limité. L’article 22 se rapportant à la guerre sous-marine déclarait que le droit international s’appliquait aus sous-marins comme aux vaisseaux de surface.

[18] En 1920, les États-Unis s’étaient donnés comme objectif de construire une marine « qui ne soit dépassée par personne » en mettant sur cale 5 cuirassés et 4 croiseurs de bataille. De son côté, le Japon démarrait son programme de constituer une flotte dite « huit-huit » (8 cuirassés et autant de croiseurs). Quant aux Britanniques, dès le début de 1921, ils commandèrent 4 très grands croiseurs de bataille d’un type nouveau et prévoyaient 4 cuirassés correspondants. Cette éclosion de nouveaux navires majeurs alimenta la peur d’une nouvelle course à l’armement naval, similaire à la compétition des « Dreadnought » entre l’Allemagne et la Grande-Bretagne qui conduisit, en partie, à la Première Guerre mondiale. Le dreadnought (en anglais abréviation de which dreads nought, « qui ne redoute rien ») est le type prédominant de cuirassé du XXesiècle. Il tire son nom du navire de guerre britannique HMS Dreadnought, lancé en 1906, qui présentait deux caractéristiques nouvelles pour l’époque : son artillerie principale n’était que d’un seul calibre (all-big-gun) et il était propulsé par un système révolutionnaire de turbine à vapeur. Son impact fut si grand que les cuirassés construits après lui reprirent ces caractéristiques et furent appelés des dreadnoughts. Ceux construits avant furent appelés pré-dreadnoughts.

[19] Déjà, en 1926, Aristide BRIAND (1862-1932), avec l’allemand Gustav STRESEMANN, avait obtenu le prix Nobel de la Paix pour avoir été l’artisan des accords de LOCARNO (visant à assurer la sécurité collective en Europe et les frontières de l’Allemagne) et soutenu la candidature de l’Allemagne à la SDN où elle fut admise en 1926. Il fut surnommé le « pèlerin de la paix ».

[20] Depuis le traité de Versailles, l’Allemagne était militairement très surveillée par ses vainqueurs et notamment la France. En effet, son armée était limitée à 100 000 hommes, et la conscription y était interdite. Quant à sa flotte de guerre, elle était sévèrement réduite, et par ailleurs l’Allemagne était privée du droit d’avoir une aviation militaire. En réalité, l’Allemagne préparait son réarmement, notamment grâce à une politique active de recherche et développement dans l’industrie de la défense. Le gouvernement de la république de Weimar – qui était encore démocratique, Hitler ne devenant chancelier qu’en janvier 1933 – espérait une remise en question des clauses militaires du traité de Versailles. En claquant la porte de la Conférence en juillet 1932, l’Allemagne espérait pouvoir réintégrer celle-ci dans une position de force.

[21] Voir sur ce site les développements abondants que nous avons consacrés à cette question dans notre article sur l’OTAN auxquels nous renvoyons : » Il était une fois l’OTAN… Once upon a time NATO (North Atlantic Treaty Organization) » par Louis SAISI publié le 27 juin 2022 ; https://ideesaisies.deploie.com/il-etait-une-foi…-par-louis-saisi/

[22] Lors du voyage du président NIXON en URSS, le moment fort de celui-ci survient le 26 mai 1972 lorsqu’on dévoile le contenu du traité SALT (Strategic Arms Limitation Talks) sur les armes stratégiques. L’un des volets de ce Traité prévoit la limitation des missiles anti-missiles des deux pays alors que l’autre gèle le nombre de missiles lancés de la terre et de la mer au niveau actuel. Le climat de détente qui se développe alors entre les États-Unis et l’URSS conduira à d’autres ententes, dont une sur les exportations de blé qui sera conclue à l’été 1972. En juin 1973, ce sera au tour de Leonid Brejnev d’effectuer une visite de plusieurs jours aux États-Unis.

[23] Le TNP comprend un préambule et onze articles. Les dispositions du traité relatives à la non-prolifération figurent dans les articles I, II et III du traité. Celles relatives à l’usage civil du nucléaire figurent aux articles IV et V, et celles relatives au désarmement dans les articles VI et VII. Les autres articles traitent des modalités de mise en œuvre du traité.

[24] Construction du mur de Berlin en août 1961.

[25] La crise de Cuba ou « crise des missiles de Cuba » est un affrontement diplomatique et militaire qui opposa les États-Unis et l’Union soviétique, du 14 au 27 octobre 1962. Les deux grandes puissances s’engagèrent dans un bras de fer au sujet des missiles nucléaires soviétique implantés dans l’Île de Cuba.

[26] Étienne de DURAND : « Les relations civilo-militaires américaines à l’épreuve de l’Irak – Dualisme fonctionnel et désintégration stratégique», Revue internationale de politique comparée, 2008/1, vol 15, Pages 93 à 115

[27] Cf. op.cit., Étienne de DURAND : « Les relations civilo-militaires américaines à l’épreuve de l’Irak – Dualisme fonctionnel et désintégration stratégique», Revue internationale de politique comparée, 2008/1, vol 15, Pages 93 à 115

[28] Israël disposerait de 80 à 300 ogives nucléaires capables d’être transportées par les missiles balistiques Jéricho, des sous-marins (avec missile de croisière) et des avions. Chaque année, Israël produirait entre 10 et 15 nouvelles bombes nucléaires. Depuis le début de son programme nucléaire, Israël aurait produit de 690 à 950 kilogrammes de plutonium. Le site nucléaire de Dimona serait la pièce maîtresse de la recherche militaire israélienne dans le domaine de l’atome.

[29] Bien que l’origine de cet adage soit inconnue, il est néanmoins attribuée à l’auteur romain VÉGÈCE (IVe – Ve siècle), dont la phrase « Igitur qui desiderat pacem, praeparet bellum », tirée de son ouvrage Epitoma rei militaris, s’en rapproche beaucoup. La phrase est située dans un extrait qui souligne l’importance d’une bonne préparation des actions militaires, mise en opposition avec la dépendance au hasard ou à la supériorité numérique.

[30] Le Monde en ligne du 25 mars 2025 : Béatrice MADELINE : « Les dépenses militaires, un levier pour la croissance… et pour l’inflation ».

4 commentaires sur “Les quatre libertés essentielles selon F.D. ROOSEVELT : un héritage qui s’estompe et s’efface aujourd’hui ? par Louis SAISI”

Ah, l’héritage de Roosevelt, une boussole au temps des crises ! Dans un monde où les armes nucléaires sont plus nombreuses que les idées de paix, c’est un legs… intéressant ! L’OTAN, avec ses budgets colossaux, incarne cette nouvelle course aux armements, rappelant sans détour l’adage prépare la guerre pour avoir la paix. Quelle ironie de vouloir se défendre contre une menace russe qui, de toute évidence, ne représente qu’une menace pour la sécurité de l’Europe ! Enfin, la Déclaration Universelle des Droits de lHomme, un document aussi solide que lacier, promet un monde plus juste, à condition que les États respectent leurs engagements, un défi qui semble plus ardu que la montée de l’ouragan…

————————————————————————————————————————————–

Ma réponse brève (LS)

Merci beaucoup pour vos précieux commentaires. Mais, si vous le permettez : 1/ ce vieil adage romain « Si tu veux la paix, prépare la guerre » – repris comme un truisme voire une vérité indiscutable – n’a vraiment aucun sens. C’est comme si l’on disait que pour préparer l’amour il faudrait d’abord se mettre à détester ou à haïr l’être aimé pour se préparer et se défendre par avance contre une éventuelle trahison ou son infidélité ! Ce qui traduit suspicion et absence de confiance, procès d’intention, à l’encontre de la personne aimée et s’avère aberrant, négatif et contreproductif. C’est tout à fait irrationnel et amoral car l’amour au pésent ne se nourrit pas des futures tempêtes éventuelles. Non, bien sûr et cela va de soi. De la même manière si l’on veut la paix, on prépare ou on consolide la paix sans devoir verser dans un affreux scénario catastrophe de guerre. C’est dire que pour avoir la paix, on rassemble et on mobilise tout ce qui va en faveur de la paix ; 2/ L’OTAN est une institution archaïque car elle aurait dû être dissoute dès la fin de la guerre froide (au plus tard 1990/1991), mais au lieu de cela les occidentaux ont préféré l’étendre à l’Est jusqu’aux confins- avec les Etats baltes entrés dans l’organisation – des frontières de la RUSSIE menaçant ainsi la sécurité des frontières russes ; 3/ La Russie est certes en guerre contre l’Ukraine mais, bien que cela soit regrettable et surtout contraire au droit international, le fait d’être en guerre contre un voisin frontalier n’a jamais signifié que cela constituait de la part de la Russie le signe d’une menace contre les voisins (toute l’Europe) de ce voisin (l’Ukraine).

Sinon l’on continue à raisonner comme du temps de « la guerre froide », de triste mémoire…

LS

Ah, la guerre… Toujours la guerre ! On apprend que même les anciens érudits sinquiètent de la course aux armements. Et que dire de nos dirigeants qui nous font peur avec leurs discours martiaux ! On dirait des Cassandres au lieu d’être des médiateurs. Pourquoi ne parlent-ils pas de paix, d’amitié et de partage comme FDR l’avait fait avec ses Quatre Libertés ? Peut-être que la peur est plus facile à vendre aux populations. Mais alors, peut-être que nous devons tous nous mobiliser pour rappeler que l’humanité est plus forte que la guerre, et que l’argent gaspillé sur les armes pourrait mieux être utilisé pour des choses plus utiles à tous pour une vie meilleure…

Hé, je viens de tomber sur votre site… êtes-vous toujours aussi doué pour attirer l’attention? Merci beaucoup!