La contestation de la loi DUPLOMB par une pétition des citoyens

et par la gauche parlementaire devant le Conseil constitutionnel

par Louis SAISI

SOMMAIRE

Introduction

I/ La contestation extra parlementaire citoyenne

A/ L’adoption de la loi visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur et sa mise en cause citoyenne

1/ L’origine parlementaire de la loi, son inspiration et ses soutiens

2/ Sa contestation par la voie d’une pétition citoyenne

B/ Le droit de pétition

1/ L’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958, modifiée, relative au fonctionnement des assemblés parlementaires

2/ Les articles 147 à 151 du Règlement de l’Assemblée nationale

B/ L’encadrement de la procédure du droit de pétition exercé contre une loi

1/ Les principales étapes du dépôt d’une pétition

2/ Une procédure populaire de contestation ouverte par les règlements des deux assemblées législatives

3/ Quelle suite va-t-elle être donnée au processus pétitionnaire ?

II/ La contestation constitutionnelle par des parlementaires

A/ Les dispositions censurées par le Conseil constitutionnel

1/ Les griefs des auteurs de la saisine du Conseil constitutionnel concernant l’article 2 de la loi

2/ La censure de la mesure introduisant une dérogation à l’interdiction des produits phytopharmaceutiques contenant des néonicotinoïdes

3/ La censure de l’article 8 (absence de lien avec l’objet de la proposition de loi)

B/ Les dispositions non censurées

1/ La procédure d’adoption de la loi

Discussion et critiques LS

2/ Les autres mesures non censurées (conformité)

2.1/ L’enregistrement de certaines installations d’élevage se substituant au régime

d’autorisation n’est pas contraire à la Constitution

2.2/ Le relèvement des seuils des ICPE n’est pas contraire au principe de non-régression ni à la Constitution

2.3/ Les ouvrages de stockage d’eau participent d’un motif d’intérêt général

2.4/ La place dans la loi de certaines dispositions : la constitutionnalité des dispositions

du 1 ° du paragraphe I de l’article 6, et de l’article 7

CONCLUSIONS (1, 2, 3, 4, 5)

—————–

Dans une décision du 7 août 2025 (n° 2025-891 DC) [1], le Conseil constitutionnel a censuré, dans ses §§ 68 à 84, certaines dispositions de la loi dite DUPLOMB (du nom de l’un de ses auteurs) visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur.

Il a, en revanche, validé l’ensemble des autres articles ainsi que la procédure d’adoption, pourtant alambiquée et surréaliste, de cette même Loi.

Mais avant d’être déférée devant le Conseil constitutionnel, la loi DUPLOMB, peu après son adoption, fut aussitôt publiquement contestée le 10 juillet 2025 par une pétition qui, au fil des jours, devait réunir un peu plus de 2 millions de signatures sur le site de l’Assemblée nationale. Il nous faudra donc, avant d’analyser, comme annoncé, la décision précitée du Conseil constitutionnel, étudier au préalable la force de cette contestation extra parlementaire citoyenne, les mécanismes ayant permis de l’actionner, et examiner enfin le débouché de celle-ci (I).

Comme l’indique le titre de cette chronique, cette même Loi fut également formellement contestée par les parlementaires de l’opposition qui saisirent le Conseil constitutionnel entre le 11 et le 18 juillet (II)

I/ La contestation extra parlementaire citoyenne

Avant toute chose, un rappel de la genèse de la loi DUPLOMB est préalablement nécessaire à la compréhension politique de l’enjeu de cette loi derrière laquelle se cachait, comme nous le verrons, un groupe de pression très actif (A).

Nous examinerons ensuite la contestation de cette loi par le biais du droit de pétition en analysant l’encadrement juridique de la mise en œuvre citoyenne de ce droit (B).

A/ L’adoption de la loi visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur et sa mise en cause citoyenne

1/ L’origine parlementaire de la loi, son inspiration et ses soutiens

Portée par les sénateurs Laurent DUPLOMB (Les Républicains) et Franck MENONVILLE (Union centriste) la proposition de loi « visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur », avait été définitivement adoptée le 8 juillet 2025 par l’Assemblée nationale, par 316 voix pour, 223 contre et 25 abstentions,

En fait, la loi reprenait plusieurs revendications de la Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles (FNSEA), le syndicat agricole majoritaire favorable à l’agriculture intensive, notamment en autorisant, sous certaines conditions, des dérogations pour l’acétamipride, un pesticide toxique, et en facilitant l’agrandissement des bâtiments d’élevage et les projets de mégabassines.

Elle était soutenue par le gouvernement BAYROU, l’extrême droite (RN), la Coordination rurale (second syndicat agricole français, après la FNSEA), mais combattue par la gauche, les écologistes, certaines associations environnementales, la Confédération paysanne (deuxième syndicat agricole français, partisan d’une agriculture non intensive, au coude à coude avec la Coordination rurale), de nombreux scientifiques, l’ordre des médecins, et la Ligue nationale contre le cancer.

2/ Sa contestation par la voie d’une pétition citoyenne

Peu après l’adoption du texte par l’Assemblée nationale, une pétition fut aussitôt lancée dès le 10 juillet par une jeune étudiante de 23 ans, Éléonore PATTERY. Cette pétition connut une progression fulgurante : 100 000 signatures en deux jours, 500 000 en une semaine, puis le million fut franchi au cours du troisième week-end de juillet.

Peu après l’adoption du texte par l’Assemblée nationale, une pétition fut aussitôt lancée dès le 10 juillet par une jeune étudiante de 23 ans, Éléonore PATTERY. Cette pétition connut une progression fulgurante : 100 000 signatures en deux jours, 500 000 en une semaine, puis le million fut franchi au cours du troisième week-end de juillet.

La mise en cause pétitionnaire de la loi visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur était formulée en ces termes :

« La Loi DUPLOMB est une aberration scientifique, éthique, environnementale et sanitaire. Elle représente une attaque frontale contre la santé publique, la biodiversité, la cohérence des politiques climatiques, la sécurité alimentaire, et le bon sens. Cette loi est un acte dangereux. »

« La Loi DUPLOMB est une aberration scientifique, éthique, environnementale et sanitaire. Elle représente une attaque frontale contre la santé publique, la biodiversité, la cohérence des politiques climatiques, la sécurité alimentaire, et le bon sens. Cette loi est un acte dangereux. »

En écrivant ces quelques lignes sur le site de l’Assemblée nationale, son auteur, Éléonore Pattery, n’imaginait sans doute pas que son texte réunirait autant de signatures.

En quelques jours, sa pétition devint la première pétition à atteindre le seuil obligatoire des 500. 000 signatures nécessaires pour envisager un nouveau débat dans l’hémicycle.

B/ Le droit de pétition

Le droit de pétition est traditionnellement considéré comme un outil de démocratie directe.

Le développement de plateformes numériques a relancé l’exercice de ce droit.

Le développement de plateformes numériques a relancé l’exercice de ce droit.

Le droit de pétition devant les assemblées parlementaires existe depuis la Révolution française.

Devant l’Assemblée nationale [2], ce droit est défini par :

- l’ordonnance du 17 novembre 1958 (article 4) sur le fonctionnement des assemblées parlementaires ;

- le Règlement de l’Assemblée nationale (articles 147 à 151).

1/ L’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958, modifiée, relative au fonctionnement des assemblés parlementaires

La voie ouverte aux pétitions portées devant les deux assemblées parlementaires est une voie exclusivement écrite.

En effet, l’article 4 de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958, modifiée, relative au fonctionnement des assemblées parlementaires encadre strictement le droit de pétition devant les assemblées parlementaires en disposant :

« Il est interdit d’apporter des pétitions à la barre des deux assemblées parlementaires.

Les règlements de ces deux assemblées fixeront les conditions dans lesquelles des pétitions écrites pourront leur être présentées.

Toute infraction aux dispositions des alinéas qui précèdent, toute provocation par des discours proférés publiquement ou par des écrits ou imprimés affichés ou distribués à un rassemblement sur la voie publique ayant pour objet la discussion, la rédaction ou l’apport à l’une des Assemblées parlementaires de pétitions, déclarations ou adresses, que la provocation ait été ou non suivie d’effet, sera punie de six mois d’emprisonnement et de 7500 euros d’amende. »

2/ Les articles 147 à 151 du Règlement de l’Assemblée nationale

Ils indiquent le cadre procédural du sort fait à une pétition en ligne [3].

B/ L’encadrement de la procédure du droit de pétition exercé contre une loi

1/ Les principales étapes du dépôt d’une pétition

L’on peut résumer la procédure autour des phases principales suivantes :

1/ Le dépôt ou la signature d’une pétition sur la plateforme dédiée de l’Assemblée nationale est possible pour toute personne inscrite sur le registre national d’identification des personnes physiques de l’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) et disposant d’un compte FranceConnect ;

2/ Après le contrôle de sa recevabilité, la pétition est attribuée à l’une des huit commissions permanentes en fonction de sa thématique.

3/ À partir de 100 000 signatures, une pétition est mise en ligne sur le site de l’Assemblée nationale.

4/ Au sein de la commission, le député-rapporteur désigné propose :

- soit d’examiner la pétition, suivi d’un rapport parlementaire ;

- soit de classer la pétition (elle est alors fermée à la signature).

5/ Un député peut demander à la Conférence des présidents et dans les 8 jours suivant le classement qu’une pétition classée fasse l’objet d’un débat en séance publique.

5/ Dans le cas d’une pétition ayant rassemblé au moins 500 000 signatures, issues d’au moins 30 départements ou collectivités d’outre-mer, la Conférence des présidents de l’Assemblée peut organiser un débat public dans l’hémicycle.

6/ La Conférence décide seule et aucun recours n’est possible.

2/ Une procédure populaire de contestation ouverte par les règlements des deux assemblées législatives.

Il est intéressant d’observer que si l’article 72-1 de la Constitution [4] – résultant de la loi constitutionnelle n°2003-276 du 28 mars 2003, adoptée dans le cadre de l’ « Acte II » de la décentralisation à l’initiative du gouvernement Raffarin – permet aux électeurs d’une collectivité territoriale d’exercer leur droit de pétition en demandant l’inscription à l’ordre du jour de l’assemblée délibérante de cette collectivité d’une question relevant de sa compétence, le même dispositif, au niveau national, n’est pas consacré par un texte constitutionnel [5].

L’alinéa 1 de l’article 72-1 de la Constitution instaure donc un droit de pétition qui n’existait auparavant que dans les règlements des assemblées parlementaires [6].

La loi n° 2022-217 du 21 février 2022, relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale (loi dite « loi 3DS ») a modifié l’article L. 1112-16 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) relatif au droit de pétition locale afin d’en élargir le champ d’application, de faciliter sa mise en œuvre et, ce faisant, de favoriser la participation citoyenne locale.

Bien qu’il soit peu utilisé, ce droit de pétition exercé par les électeurs d’une collectivité territoriale, a priori au moins, est donc constitutionnellement mieux assis que la mise en œuvre d’une pétition contestant une loi par un certain nombre de nos concitoyens

En effet, l’ordonnance no 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires – ayant été prise dans le cadre de l’article 92 [7] de la Constitution originelle de 1958 pour mettre en place les nouvelles institutions – avait « force de loi » et donc n’était pas dotée d’une valeur juridique constitutionnelle.

3/ Quelle suite va-t-elle être donnée au processus pétitionnaire ?

Comme nous le verrons en II ci-dessous, dans sa décision du 7 août 2025 le Conseil constitutionnel a annulé les dispositions d du 3 ° de l’article 2 en ce qu’elles inséraient un paragraphe II ter au sein de l’article L. 253-8 du Code rural et de la pêche maritime afin de permettre, sous certaines conditions, de déroger par décret à l’interdiction d’utiliser des produits phytopharmaceutiques contenant des néonicotinoïdes ou autres substances assimilées, ainsi que des semences traitées avec ces produits. Il a annulé également, pour vice de procédure, les dispositions de l’article 8 de la loi contestée. Par conséquent, en application de l’alinéa 1er de l’article 62 de la Constitution, de telles dispositions déclarées inconstitutionnelles n’ont pu être promulguées ni encore moins appliquées.

Mais cela n’a pas empêché le Président de la République de promulguer les autres dispositions non annulées de cette loi n° 2025-794 du 11 août 2025 visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur qui a été publiée au Journal officiel du 12 août 2025.

Il reste que les signataires de la pétition devraient avoir droit à un nouveau débat devant l’Assemblée nationale. En effet, le 8 septembre 2025, la première étape a été franchie : la Commission des affaires économiques a nommé comme rapporteuse Hélène LAPORTE, députée du Rassemblement national (RN), qui doit rendre un rapport d’ici au 17 septembre sur l’opportunité de la tenue de ce débat.

L’association Générations futures a aussitôt réagi en estimant que la nomination de cette fervente défenseuse de la loi DUPLOMB, minimisant notamment les conséquences de l’acétamipride sur les pollinisateurs, est « une insulte aux plus de 2,1 millions de Françaises et de Français ayant signé cette pétition et exprimé leur opposition à la loi DUPLOMB ». Auprès du média de l’écologie Reporterre, plusieurs députés de gauche ont tempéré la portée de cette nomination, en faisant valoir que la nomination de Mme LAPORTE était le résultat d’un hasard dû à la règle de répartition des tâches entre partis politiques à l’Assemblée nationale.

Et cela d’autant plus que son rapport devrait avoir peu d’incidence sur la suite du processus. En effet, « La conférence des présidents de l’Assemblée nationale a confirmé le 9 septembre] qu’il y aurait un débat sur la loi DUPLOMB », a indiqué à Reporterre Delphine BATHO, députée Génération Écologie.

« On va avoir le débat dont on a été privés par une procédure inédite, se réjouit, quant à elle, Manon MEUNIER, députée de La France insoumise (LFI) de Haute-Vienne. Ce temps d’expression publique permettra que la population sache ce qu’il y a dans cette loi DUPLOMB, qui est faite pour les firmes agro-industrielles. »

Au total, 1 à 2 rapporteurs et/ou rapporteuses devraient être nommés par la commission des affaires économiques, le 17 septembre, afin de mener les discussions. « L’enjeu est de replacer l’agriculture dans un débat de société, ce sujet ne peut être débattu que dans une sphère agricole verrouillée par la FNSEA [le syndicat majoritaire et productiviste] », estime Benoît BITEAU, député écologiste et paysan.

Il n’en demeure pas moins que le débat sera sans vote et ne changera rien à la loi promulguée. C’est pourquoi la contestation pourrait ne pas s’arrêter là car le groupe LFI à l’Assemblée nationale a inscrit une proposition de loi d’abrogation de la loi DUPLOMB à sa niche parlementaire prévue le 27 novembre. Il souhaite revenir sur les mesures favorables aux fermes-usines et aux mégabassines (cf. infra).

II/ La contestation constitutionnelle par des parlementaires

C’est dans ce contexte de tension parlementaire et populaire que le 11 juillet 2025, l’ensemble des députés insoumis saisirent le Conseil constitutionnel avec les 39 députés du groupe Ecologiste et Social.

Le 15 juillet 2025, les députés socialistes leur emboîtèrent le pas en saisissant à leur tour l’institution de la rue de Montpensier.

Le 15 juillet 2025, les députés socialistes leur emboîtèrent le pas en saisissant à leur tour l’institution de la rue de Montpensier.

Le 18 juillet 2025 les sénateurs du groupe socialiste, écologiste et républicain (SER) – regroupant 65 personnalités (dont une apparentée) de gauche et de centre gauche, principalement issues du Parti socialiste (PS) – saisirent à leur tour le Conseil constitutionnel.

Par ces différentes saisines les députés et sénateurs requérants déféraient au Conseil constitutionnel la loi visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur. L’objet de leur contestation portait sur la procédure d’adoption de la loi, ainsi que la procédure d’adoption du 1 ° du paragraphe I de son article 6 et de ses articles 7 et 8. Ils contestaient également la conformité à la Constitution de certaines dispositions des articles 1er, 2, 3 et 5.

Dans sa décision du 7 août 2025 (n° 2025-891 DC), le Conseil constitutionnel se borna à censurer, dans ses §§ 68 à 84, certaines dispositions de la loi visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur tout en validant, de manière que l’on pourrait trouver discutable, au moins quant à la sincérité du processus législatif adopté, la procédure de détournement de la question préalable.

C’est ce que nous nous proposons d’analyser plus en détail ci-dessous quant aux raisons d’une telle annulation.

Dans la décision du Conseil constitutionnel du 7 août 2025, seules certaines dispositions de la loi DUPLOMB sont annulées tandis que la procédure législative utilisée comme les autres dispositions du texte incriminé sont déclarées constitutionnelles.

A/ Les dispositions censurées par le Conseil constitutionnel

1/ Les griefs des auteurs de la saisine du Conseil constitutionnel concernant l’article 2 de la loi

Le d du 3 ° de l’article 2 de la Loi mise en cause avait inséré un paragraphe II ter au sein de l’article L. 253-8 du Code rural et de la pêche maritime devant permettre, sous certaines conditions, de déroger par décret à l’interdiction d’utiliser des produits phytopharmaceutiques contenant des néonicotinoïdes ou autres substances assimilées, ainsi que des semences traitées avec ces produits.

Dans leur recours devant le Conseil constitutionnel les députés et sénateurs auteurs de sa saisine faisaient valoir qu’une telle dérogation n’était pas suffisamment encadrée dans le temps, l’espace ainsi que selon les usages autorisés.

En effet, plaidaient-ils, cette dérogation n’était pas soumise à des conditions suffisamment précises tenant notamment compte des risques pour la biodiversité et pour la santé humaine. Sous cet angle, ils pointaient les incidences négatives de ces produits sur la biodiversité, en particulier pour les insectes pollinisateurs, les oiseaux et les autres animaux invertébrés. Ils soulignaient également les conséquences négatives sur les sols et la qualité de l’eau, sans oublier la dangerosité de certaines de ces substances pour la santé humaine.

Selon eux, il en résulterait une méconnaissance du droit de vivre dans un environnement sain et équilibré. Or cela constitue un devoir pour toute personne de prendre part à la préservation et à l’amélioration de l’environnement. Il s’agissait d’un principe de non-régression en matière environnementale qu’ils demandaient au Conseil constitutionnel de reconnaître au titre des principes de prévention et de précaution, ainsi que du devoir, pour les politiques publiques, de promouvoir un développement durable, garantis par les articles 1er, 2, 3, 5 et 6 de la Charte de l’environnement.

Par ailleurs, le droit à la protection de la santé résultant du onzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 serait également méconnu, pour les mêmes motifs, ainsi que l’objectif de valeur constitutionnelle de protection de l’environnement.

Enfin, les sénateurs requérants mettaient également en cause ces dispositions comme étant manifestement incompatibles avec l’article 53 du règlement européen du 21 octobre 2009 fixant les conditions dans lesquelles un État membre peut déroger aux dispositions relatives à l’autorisation de mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques [8]. Or, selon eux, cela constituerait une méconnaissance de l’article 88-1 de la Constitution faisant de la France un Etat membre de l’Union européenne ayant choisi d’exercer certaines de ses compétences en commun avec les autres Etats de l’Union en vertu du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne résultant du traité signé à Lisbonne le 13 décembre 2007.

2/ La censure de la mesure introduisant une dérogation à l’interdiction des produits phytopharmaceutiques contenant des néonicotinoïdes

Les requérants, comme on l’a vu, revendiquaient le respect de la Charte de l’environnement, texte de valeur constitutionnelle [9].

Ce texte, adopté en 2004 par l’Assemblée nationale puis le Sénat, avait ensuite été soumis au Parlement réuni en Congrès à Versailles le 28 février 2005 qui l’avait entériné (par 531 voix contre 23) pour devenir alors une loi constitutionnelle intégrée dans le préambule de la Constitution y introduisant trois grands principes : le principe de prévention, le principe de précaution, et le principe pollueur-payeur.

Le Conseil constitutionnel [10] commença par rappeler les dispositions de la Charte de l’environnement, et notamment ses articles 1er, 2 et 6.

Son article 1er stipule que « Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé ».

Son article 2 impose comme « devoir » à « Toute personne … de prendre part à la préservation et à l’amélioration de l’environnement ».

Enfin, son article 6 est prescriptif vis-à-vis des « politiques publiques » qui « … doivent promouvoir un développement durable » en leur enjoignant de « concilier » « la protection et la mise en valeur de l’environnement, le développement économique et le progrès social ».

Or si le Conseil constitutionnel reconnaît au législateur le droit de modifier des textes entrant dans le domaine de sa compétence, il a « le devoir de prendre part à la préservation et à l’amélioration de l’environnement mentionné à l’article 2 de la Charte de l’environnement et (il) ne saurait priver de garanties légales le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé consacré par l’article 1er de la Charte de l’environnement. »

Selon le paragraphe II de l’article L. 253-8 du Code rural et de la pêche maritime, est interdite l’utilisation de produits phytopharmaceutiques contenant une ou des substances actives de la famille des néonicotinoïdes ou présentant des modes d’action identiques à ceux de ces substances, ainsi que des semences traitées avec ces produits.

Mais le nouveau paragraphe II ter du même article L. 253-8 prévoit qu’un décret peut, sous certaines conditions, déroger à cette interdiction.

Ces nouvelles dispositions se justifieraient, selon les travaux préparatoires de la Loi en cause, par le fait que le législateur a voulu permettre à certaines filières agricoles de faire face aux graves dangers qui menacent leurs cultures, afin de préserver leurs capacités de production et de les prémunir de distorsions de concurrence au niveau européen.

Le Conseil constitutionnel admet qu’en légiférant ainsi le Parlement a poursuivi un motif d’intérêt général.

Pour le Conseil constitutionnel, le but des dispositions contestées est de faire face à une menace grave compromettant la production agricole et pour un usage déterminé, de déroger à l’interdiction d’utilisation des produits en cause s’ils contiennent des substances approuvées en application du règlement européen du 21 octobre 2009.

Mais une telle dérogation, pour être décidée, requiert au préalable l’avis public du conseil de surveillance prévu au paragraphe II bis de l’article L. 253-8 du Code rural et de la pêche maritime, lorsqu’il n’y a pas d’autres alternatives disponibles que l’utilisation de ces produits ou que celles-ci sont manifestement insuffisantes et qu’il existe un plan de recherche sur les alternatives à leur utilisation.

Elle intervient dans ce cas sans préjudice de la nécessité d’obtenir une autorisation de mise sur le marché ou une autorisation accordée dans les conditions prévues à l’article 53 de ce même règlement.

Mais après un tel inventaire de l’état de la réglementation et du droit et du but poursuivi par le législateur ainsi que de son intention, le Conseil se penche sur les conséquences de la mise en œuvre d’une telle dérogation.

Ainsi il note, en premier lieu, comme l’avaient soulevé les députés et sénateurs requérants, que les produits en cause ont des incidences sur la biodiversité, en particulier pour les insectes pollinisateurs et les oiseaux, ainsi que des conséquences sur la qualité de l’eau et des sols et induisent des risques pour la santé humaine.

En second lieu, il relève dans les dispositions contestées leur caractère général qui permettent d’accorder une dérogation à l’interdiction d’utilisation de ces produits pour toutes les filières agricoles, sans les limiter à celles pour lesquelles le législateur aurait identifié une menace particulière dont la gravité compromettrait la production agricole.

Par ailleurs, Le Conseil constitutionnel souligne que les mêmes dispositions mises en cause n’imposent pas que la dérogation soit accordée, à titre transitoire, pour une période déterminée.

Déjà, le Conseil d’Etat (section des travaux publics), saisi le 17 août 2020 d’un projet de loi relatif aux conditions de mise sur le marché de certains produits phytopharmaceutiques en cas de danger sanitaire, avait préconisé dans son avis consultatif du 26 août 2020 « qu’il est pertinent de prévoir dans la loi le régime temporaire de dérogations concernant les néonicotinoïdes. » [11]

Enfin, une telle dérogation peut être décidée pour tous types d’usage et de traitement, y compris ceux qui, recourant à la pulvérisation, présentent des risques élevés de dispersion des substances.

De cette argumentation critique il résulte pour le Conseil constitutionnel que « le législateur, en permettant de déroger dans de telles conditions à l’interdiction des produits phytopharmaceutiques contenant des néonicotinoïdes ou autres substances assimilées, a privé de garanties légales le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé garanti par l’article 1er de la Charte de l’environnement. »

D’où il tire la conséquence que, « sans qu’il soit besoin d’examiner les autres griefs, le d du 3° de l’article 2 est contraire à la Constitution. Il en va de même par voie de conséquence du troisième alinéa du b de ce même 3°, qui en est inséparable. »

3/ La censure de l’article 8 (absence de lien avec l’objet de la proposition de loi)

L’article 8 modifiait plusieurs articles du Code rural et de la pêche maritime afin d’étendre le pouvoir d’injonction contraventionnelle et de renforcer les sanctions pénales en vue de prévenir le développement de vignes non cultivées, de faciliter l’exécution d’office en cas de non-respect des mesures de police administrative, de simplifier la procédure visant à détruire les végétaux lorsque le propriétaire est défaillant dans l’exécution de mesures phytosanitaires et de permettre aux administrations de communiquer entre elles des informations pour identifier les propriétaires de terrains concernés.

Or les sénateurs requérants soutenaient que l’article 8 n’avait pas sa place dans la loi au motif qu’il avait été introduit en première lecture selon une procédure contraire à l’article 45 de la Constitution.

La censure de l’article 8 ne porte donc pas sur les dispositions contenues dans cet article mais dans la considération, selon le Conseil constitutionnel, qu’il contenait des dispositions qui, introduites en première lecture, ne présentaient pas de lien, même indirect, avec celles, précitées, des articles 1er et 2 de la proposition de loi initiale. Elles ne présentaient pas non plus de lien, même indirect, avec aucune autre des dispositions qui figuraient dans la proposition de loi déposée sur le bureau de la première assemblée saisie (Sénat).

Dès lors, le Conseil constitutionnel constate que les dispositions de l’article 8 « ont été adoptées selon une procédure contraire à la Constitution. »

B/ Les dispositions non censurées

Parmi les dispositions non censurées, il y a lieu de relever le mode d’adoption de la loi DUPLOMB (1), ainsi que la validation d’autres dispositions de cette même Loi (2).

1/ La procédure d’adoption de la loi

Les porteurs de la proposition de loi DUPLOMB, effrayés devant le nombre d’amendements qu’avait suscités leur texte, avaient préféré faire voter une motion de rejet préalable [12] contre leur propre texte afin de provoquer la réunion d’une commission mixte paritaire (CMP) pour discuter en « comité réduit » au détriment du débat démocratique.

Les porteurs de la proposition de loi DUPLOMB, effrayés devant le nombre d’amendements qu’avait suscités leur texte, avaient préféré faire voter une motion de rejet préalable [12] contre leur propre texte afin de provoquer la réunion d’une commission mixte paritaire (CMP) pour discuter en « comité réduit » au détriment du débat démocratique.

L’opposition parlementaire, à l’occasion de la saisine du Conseil constitutionnel, soutint que l’usage de la motion préalable était destiné à empêcher l’examen de milliers d’amendements dans le but de convoquer une CMP, ce qui constituait une atteinte au droit d’amendement et un manquement aux exigences de sincérité et de clarté du débat.

Le Conseil constitutionnel jugea ces arguments irrecevables en rappelant d’une part que les règlements internes des assemblées parlementaires n’avaient pas de valeur constitutionnelle ; d’autre part, qu’il était possible de demander le vote d’une motion de rejet sur son propre texte et de convoquer une CMP par la suite.

Discussion et critiques LS

Ce positionnement du Conseil constitutionnel nous paraît très discutable.

En effet, le but de toute motion préalable de rejet est d’empêcher l’adoption d’un texte et de l’enterrer, et non, tactiquement, de le faire rejeter pour revenir ensuite avec le même texte pour convoquer une commission mixte paritaire en vue de son adoption. Il y a là, manifestement, un détournement de procédure qui aurait dû être sanctionné.

Or dire que le Règlement d’une assemblée parlementaire n’a pas une valeur constitutionnelle est exact mais cela ne doit pas lui ôter toute valeur quant à son respect qui permet d’assurer le bon fonctionnement des mécanismes constitutionnels en vue de l’adoption de la loi [13]. En l’occurrence, parmi ces mécanismes constitutionnels, il y a le droit d’amendement au profit des députés et sénateurs lui-même prévu par l’article 44 de la Constitution. C’est dire qu’en l’espèce entre la motion préalable destinée à empêcher l’exercice du droit d’amendement et l’exercice effectif du droit d’amendement, principe protégé par l’article 44 de la Constitution, il y a un lien très fort.

Il est regrettable que le Conseil constitutionnel prenne passivement acte du fait que l’on peut mettre ainsi en échec l’exercice du droit d’amendement garanti par la Constitution et des usages parlementaires immémoriaux qu’il s’abstient ici de protéger.

L’opposition parlementaire invoquait également un manquement aux exigences de sincérité et de clarté du débat – qui est ici manifeste – alors que ce principe eut pu et même dû être d’autant plus appliqué qu’il résulte de la propre jurisprudence du Conseil constitutionnel.

La notion de « sincérité des débats parlementaires », notion assez floue, avait été inaugurée par la décision du Conseil constitutionnel n° 2005-512 DC du 21 avril 2005 (JORF n°96 du 24 avril 2005, Texte n° 2) portant sur la loi d’orientation et de programme pour l’avenir de l’école, mais sans pour autant engendrer une censure constitutionnelle [14].

Dans des décisions postérieures – notamment relatives aux règlements des assemblées parlementaires -, si le Conseil constitutionnel y a fait parfois référence, il n’a pour autant jamais défini clairement la notion de « sincérité des débats parlementaires ».

Ainsi dans une décision n° 2021-820 DC du 1er juillet 2021 examinant la Résolution du Sénat visant à améliorer le suivi des ordonnances, rénover le droit de pétition, renforcer les pouvoirs de contrôle de la Haute assemblée, mieux utiliser le temps de séance publique et renforcer la parité, le Conseil constitutionnel s’est référé au « respect des exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire ».

En effet, s’agissant de différentes dispositions visant à limiter le temps de parole des sénateurs en séance publique, le Conseil constitutionnel a rappelé, par la voie de réserves d’interprétation, qu’il appartient au président de séance d’appliquer ces différentes limitations du temps de parole, et à la Conférence des présidents d’organiser, le cas échéant, les interventions des sénateurs « en veillant au respect des exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire. »

Le Conseil constitutionnel s’est toujours borné à s’appuyer sur l’article 6 de la DDHC et l’article 3 de la Constitution [15] pour justifier la création jurisprudentielle de cette notion de sincérité et clarté du débat parlementaire mais sans jamais en définir clairement les contours, estimant que « c’est une notion qui s’apprécie globalement ».

2/ Les autres mesures non censurées (conformité)

2.1/ L’enregistrement de certaines installations d’élevage se substituant au régime d’autorisation n’est pas contraire à la Constitution

Toute exploitation industrielle ou agricole susceptible de créer des risques pour les tiers-riverains et/ou de provoquer des pollutions ou nuisances vis-à-vis de l’environnement, est potentiellement une installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE).

La réglementation dédiée aux ICPE et l’action de l’inspection des installations visent notamment à prévenir, les risques accidentels ou chroniques ; protéger les différentes composantes de l’environnement (l’eau, l’air, les sols, les paysages…) ou réduire les impacts liés aux nuisances sonores et olfactives… ; préserver la biodiversité (faune, flore, écosystème…) et l’usage des ressources ; lutter contre les effets du changement climatique.

Le b du 2 ° du paragraphe I de l’article 3 insérait un nouveau paragraphe I ter au sein de l’article L. 512-7 du Code de l’environnement relatif aux installations classées pour la protection de l’environnement soumises à enregistrement, afin de prévoir que certaines installations d’élevage peuvent être soumises à ce régime au lieu du régime d’autorisation prévu à l’article L. 512-1 du même code.

Le b du 2 ° du paragraphe I de l’article 3 insérait un nouveau paragraphe I ter au sein de l’article L. 512-7 du Code de l’environnement relatif aux installations classées pour la protection de l’environnement soumises à enregistrement, afin de prévoir que certaines installations d’élevage peuvent être soumises à ce régime au lieu du régime d’autorisation prévu à l’article L. 512-1 du même code.

Les sénateurs requérants soutenaient que ces dispositions portaient atteinte au droit d’accéder à l’information relative à l’environnement, dès lors que les installations soumises à enregistrement pouvaient être dispensées de réaliser une évaluation environnementale complète accessible au public. Ils considéraient, pour les mêmes motifs, qu’était méconnue l’exigence constitutionnelle de participation du public aux décisions ayant une incidence sur l’environnement, le public n’étant plus systématiquement amené à pouvoir formuler des observations sur l’étude d’impact d’un projet. Il en résultait une méconnaissance des exigences de l’article 7 de la Charte de l’environnement, ainsi que, en raison de la réduction des obligations imposées aux installations d’élevage, une méconnaissance du principe de préservation de l’environnement garanti par son article 2.

Mais le Conseil constitutionnel rappelle qu’en application de l’article L. 512-7 du Code de l’environnement, les installations classées pour la protection de l’environnement sont soumises à enregistrement lorsqu’elles présentent de graves dangers ou inconvénients pour la santé, la sécurité publique et l’environnement, mais que ces dangers et inconvénients peuvent en principe être prévenus par le respect de prescriptions générales. Toutefois, les installations relevant de la directive européenne du 24 novembre 2010 au titre de son annexe I sont exclues du champ d’application de cet article et soumises à autorisation.

Or le nouveau paragraphe I ter de l’article L. 512-7 du code de l’environnement prévoit que peuvent désormais relever du régime de l’enregistrement certaines installations d’élevages de porcs ou de volailles relevant de l’annexe I bis de la directive européenne du 24 novembre 2010, à l’exception des installations destinées à l’élevage intensif énumérées à l’annexe I de la directive européenne du 13 décembre 2011.

Ainsi, relève le Conseil constitutionnel, les dispositions contestées se bornent à prévoir que certains projets d’installation d’élevage auxquels s’applique la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement peuvent relever de la procédure d’enregistrement. Elles n’ont ni pour objet ni pour effet de modifier les obligations légales auxquelles sont soumises à ce titre ces installations.

Assez curieusement, le Conseil constitutionnel déporte son raisonnement en aval du contrôle de constitutionnalité en s’appuyant successivement sur le Ministre « compétent » puis le Préfet prenant l’arrêté d’enregistrement pour garantir la protection de l’environnement en rappelant d’une part que le ministre compétent fixe par arrêté des prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l’environnement soumises à enregistrement propres à prévenir et à réduire les dangers et inconvénients qu’elles présentent pour les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du Code de l’environnement ; d’autre part, qu’en vue d’assurer la protection des intérêts de l’environnement, le préfet qui prend l’arrêté d’enregistrement, peut l’assortir de prescriptions particulières complétant ou renforçant les prescriptions générales applicables à l’installation ; qu’enfin, il ne peut prendre un tel arrêté que si le demandeur a justifié que les conditions de l’exploitation projetée garantiraient le respect de l’ensemble des prescriptions générales, et éventuellement particulières, applicables.

Par suite, selon le Conseil constitutionnel, le grief tiré de la méconnaissance des articles 1er et 2 de la Charte de l’environnement doit être écarté.

S’agissant du droit d’accès du public aux informations en matière environnementale, le Conseil considère que l’instruction des demandes relatives aux projets d’installations soumis à enregistrement demeure soumise à une procédure assurant la participation du public, en application de l’article L. 512-7-1 du code de l’environnement.

Dès lors, les exigences de l’article 7 de la Charte de l’environnement n’ont pas été méconnues [16].

Le Conseil constitutionnel en conclut que « le paragraphe I ter de l’article L. 512-7 du code de l’environnement, qui ne méconnaît aucune autre exigence constitutionnelle, est conforme à la Constitution. »

2.2/ Le relèvement des seuils des ICPE [17] n’est pas contraire au principe de non-régression ni à la Constitution

Le paragraphe III de l’article 3 visait à faciliter, pour certaines installations d’élevage, la modification de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement soumises, selon les cas, à une procédure administrative de déclaration, d’enregistrement ou d’autorisation.

Il y a lieu de rappeler au préalable que toute exploitation (agricole en l’occurrence) susceptible de créer des nuisances ou risques réels pour les tiers ou l’environnement est susceptible d’être classée I.C.P.E (installation classée pour l’environnement). Dès lors, plus l’installation est considérée comme dangereuse, plus les démarches administratives, de terrain, sont contraignantes.

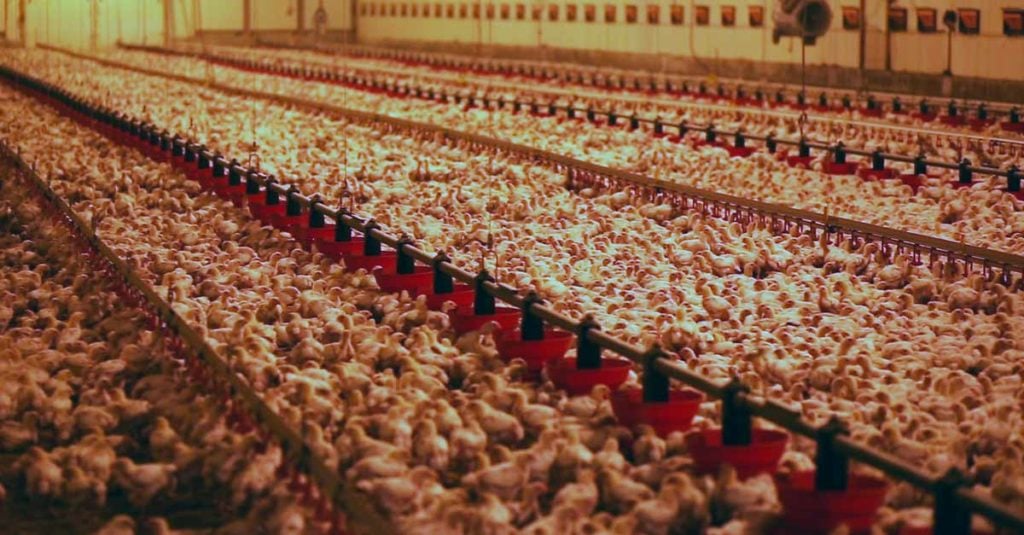

Quelles sont les dispositions de la loi DUPLOMB ?

Ci-dessous, un élevage de poulets intensif

La loi DUPLOMB permet de relever les seuils pour certains élevages : autrefois, une étude d’impact et une autorisation environnementale étaient nécessaires dès que l’élevage atteignait plus de 40.000 poulets, aujourd’hui, avec cette loi, le seuil passe désormais à plus de 80.000. Cette mesure rendra ainsi plus simple la mise en œuvre d’élevages avec de grands cheptels, en enlevant la contrainte administrative de l’autorisation. C’est la raison pour laquelle les opposants au texte avaient invoqué un principe environnemental (qui n’a pas valeur constitutionnelle), nommé le principe de « non-régression ». En vertu de ce principe, est prohibé tout retour en arrière sur les avancées en matière de droit de l’environnement.

En effet, selon les sénateurs et les députés auteurs de la première saisine, ces dispositions méconnaîtraient un principe constitutionnel de non-régression en matière environnementale. Les sénateurs requérants reprochaient également à ces dispositions d’assouplir les exigences applicables aux installations d’élevage, de leur permettre d’élargir leur exploitation sans tenir compte de leur impact environnemental, d’être imprécises et de ne pas être assorties de garanties suffisantes. Il en résulterait une méconnaissance des principes de prévention et de précaution découlant respectivement des articles 3 et 5 de la Charte de l’environnement. Pour les mêmes motifs, les députés auteurs de la première saisine soutenaient que seraient méconnus les articles 1er et 2 de la Charte de l’environnement, qui proclament le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé ainsi que le devoir de protéger l’environnement.

Après avoir une nouvelle fois rappelé la compétence très large du législateur d’adopter des dispositions nouvelles – dont il lui appartient d’apprécier l’opportunité – et de modifier des textes antérieurs ou d’abroger ceux-ci en leur substituant, le cas échéant, d’autres dispositions, dès lors que, dans l’exercice de ce pouvoir, il ne prive pas de garanties légales des exigences de caractère constitutionnel, le Conseil constitutionnel analyse sommairement le contenu du principe de non-régression résultant des dispositions du 9 ° du paragraphe II de l’article L. 110-1 du Code de l’environnement qui doit inspirer la connaissance, la protection, la mise en valeur, la restauration, la remise en état et la gestion de l’environnement.

Il évoque ensuite les dispositions législatives de l’article L. 511-2 du Code de l’environnement relatif aux installations classées pour l’environnement lorsque celles-ci sont susceptibles de présenter des dangers ou des inconvénients notamment pour la santé, la sécurité ou la salubrité publiques, l’agriculture ou la protection de la nature, de l’environnement et des paysages. Ce classement aboutit à les soumettre à un régime d’autorisation, d’enregistrement ou de déclaration, en fonction d’une nomenclature établie par décret en Conseil d’État.

Il analyse enfin les dispositions contestées qui prévoient, selon lui, que le principe de non‑régression environnementale, défini au 9 ° du paragraphe II de l’article L. 110‑1 du même code, ne s’oppose pas, en ce qui concerne les élevages bovins, porcins et avicoles, au relèvement des seuils de cette nomenclature.

Donnant une interprétation minimisante de telles dispositions, il estime qu’elles se « bornent à autoriser le pouvoir réglementaire à relever les seuils séparant, d’une part, les régimes de la déclaration et de l’enregistrement et, d’autre part, les régimes de l’enregistrement et de l’autorisation. Elles n’ont ni pour objet, ni pour effet, de modifier les règles et prescriptions auxquelles sont subordonnées les installations classées en application des articles L. 512-1, L. 512-7 et L. 512-8 du Code de l’environnement, qui les soumettent, selon les cas, à un régime administratif d’autorisation, d’enregistrement ou de déclaration. »

Il en conclut que « les dispositions contestées ne méconnaissent pas les exigences découlant des articles 1er et 3 de la Charte de l’environnement » et donc que « le paragraphe III de l’article 3 de la loi déférée, qui ne méconnaît pas non plus l’article 2 de la Charte de l’environnement, ni, en tout état de cause, le principe de précaution, ni aucune autre exigence constitutionnelle, est conforme à la Constitution. »

2.3/ Les ouvrages de stockage d’eau participent d’un motif d’intérêt général

L’article 5 de la loi DUPLOMB insérait notamment un nouvel article L. 211-1-2 au sein du Code de l’environnement prévoyant que certains ouvrages de stockage d’eau et les prélèvements sur les eaux associés étaient présumés d’intérêt général majeur. Il insérait également un nouvel article L. 411-2-2 au sein du même code disposant que ces mêmes ouvrages et prélèvements étaient présumés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur de nature à justifier la délivrance d’une dérogation aux interdictions de porter atteinte à des espèces protégées ainsi qu’à leurs habitats.

Les sénateurs requérants soulignèrent que, faute d’avoir défini de manière suffisamment précise les ouvrages de stockage d’eau et prélèvements concernés ainsi que plusieurs notions permettant d’établir de telles présomptions, ces dispositions risquaient d’en autoriser un usage trop large et systématique, ce qui, selon eux, engendrait une méconnaissance de l’objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi.

Ci-dessous, une mégabassine dans Les Deux-Sèvres

Les députés et sénateurs requérants faisaient valoir également que les dispositions précitées instaureraient une présomption irréfragable que certains ouvrages de stockage d’eau répondent à une raison impérative d’intérêt public majeur, en vue de favoriser leur implantation. Il en résulterait une méconnaissance du droit à un recours juridictionnel effectif ainsi que de l’objectif de valeur constitutionnelle de protection de l’environnement et des exigences découlant des articles 1er, 3 et 5 de la Charte de l’environnement, compte tenu des effets nocifs que ces ouvrages peuvent avoir sur la ressource en eau, sur les espèces protégées et sur leurs habitats.

Les députés auteurs de la première saisine, ainsi que les sénateurs requérants, dénonçaient le fait qu’en restreignant excessivement la possibilité pour le public de débattre sur le caractère d’intérêt général majeur ou la raison impérative d’intérêt public majeur d’un projet de stockage d’eau, de telles dispositions méconnaîtraient l’article 7 de la Charte de l’environnement (droit d’information des citoyens et participation à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement).

Ils reprochaient enfin à ces dispositions de méconnaître l’obligation de transposition des directives résultant de l’article 88-1 de la Constitution. Pour les mêmes motifs, les députés auteurs de la première saisine estimaient qu’elles méconnaîtraient également l’article 10 de la Charte de l’environnement selon lequel cette dernière « inspire l’action européenne et internationale de la France ».

Le Conseil constitutionnel rappelle la définition de l’objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi – et son fondement sur la DDHC de 1789 – imposant au législateur d’adopter des dispositions suffisamment précises et des formules non équivoques.

Il rappelle l’interdiction posée par l’article L. 411-1 du Code de l’environnement de porter atteinte aux espèces animales non domestiques et végétales non cultivées ainsi que la prohibition de destruction, d’altération ou dégradation d’habitats naturels ou des habitats de ces espèces, lorsqu’un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient leur conservation.

Toutefois, le c du 4 ° du paragraphe I de l’article L. 411-2 du même code, prévoyait des dérogations à ces interdictions pouvant être délivrées, sous certaines conditions, notamment dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d’autres raisons impérieuses d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique.

Plus précisément, les dispositions contestées de l’article L. 211-1-2 prévoyaient que, lorsqu’ils étaient situés dans certaines zones et remplissaient plusieurs conditions, les ouvrages de stockage d’eau et les prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines associés poursuivant, à titre principal, une finalité agricole, sont présumés d’intérêt général majeur. Cette même considération sort renforcée à la suite des dispositions contestées de l’article L. 411-2-2 qui prévoyaient que, pour la délivrance des dérogations prévues au c du 4 ° du paragraphe I de l’article L. 411-2, les ouvrages de stockage d’eau et les prélèvements associés se situant dans ces mêmes zones et répondant aux mêmes conditions ainsi qu’à la même finalité, sont présumés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur.

Le Conseil constitutionnel relève que l’intention du législateur a été de préserver la production agricole dans des zones soumises à un déficit quantitatif pérenne d’eau susceptible d’affecter la capacité de production agricole, ce qui correspond, selon lui, à un motif d’intérêt général.

Il précise ensuite que peuvent être présumés d’intérêt général majeur ou répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur seulement les ouvrages de stockage d’eau ou les prélèvements associés poursuivant à titre principal une finalité agricole, lorsqu’ils sont situés dans des zones affectées d’un déficit quantitatif pérenne d’eau compromettant le potentiel de production.

De tels ouvrages doivent s’inscrire dans une « démarche territoriale concertée » sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers et concourir à un accès à l’eau pour tous les usagers.

Cependant les dispositions contestées s’appliquent à des prélèvements sur les eaux souterraines, ce qui exclut la réalisation de tels prélèvements au sein de nappes inertielles [18].

Le Conseil constitutionnel souligne également que les présomptions instituées par les dispositions contestées n’ont pas un caractère irréfragable faisant obstacle à la contestation de l’intérêt général majeur ou de la raison impérative d’intérêt général majeur du projet d’ouvrage concerné.

Par suite, sous ces deux réserves, les dispositions contestées ne méconnaissent pas les exigences découlant de l’article 1er de la Charte de l’environnement ni davantage l’objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi.

En conséquence, les articles L. 211-1-2 et L. 411-2-2 du Code de l’environnement ne méconnaissent pas non plus l’objectif de valeur constitutionnelle de protection de l’environnement, ni les articles 3, 5, 7 et 10 de la Charte de l’environnement, ni le droit à un recours juridictionnel effectif, ni, en tout état de cause, l’article 88-1 de la Constitution, ni aucune autre exigence constitutionnelle. Ils sont donc conformes à la Constitution.

2.4/ La place dans la loi de certaines dispositions : la constitutionnalité des dispositions du 1 ° du paragraphe I de l’article 6, et de l’article 7

2.41/ Les sénateurs requérants soutenaient que le 1 ° du paragraphe I de l’article 6 n’aurait pas sa place dans la loi au motif qu’il aurait été introduit en première lecture selon une procédure contraire à l’article 45 de la Constitution.

Le Conseil constitutionnel balaie l’argument en faisant valoir que ces dispositions ne peuvent être regardées comme dépourvues de lien, même indirect, avec celles de l’article 6 de la proposition de loi initiale précisant que le délégué territorial de l’Office français de la biodiversité est tenu d’inviter l’office à privilégier la procédure administrative lorsque les faits poursuivis relèvent d’une primo-infraction ou d’une infraction ayant causé un faible préjudice environnemental.

Le grief tiré de la méconnaissance du premier alinéa de l’article 45 de la Constitution doit donc être écarté. Il en résulte pour lui que le 1 ° du paragraphe I de l’article 6 a été adopté selon une procédure conforme à la Constitution.

2.42/ Les sénateurs requérants soutenaient également que l’article 7 n’aurait pas sa place dans la loi au motif qu’il aurait été introduit en première lecture selon une procédure contraire à l’article 45 de la Constitution.

Ici aussi, selon le Conseil constitutionnel, ces dispositions ne peuvent être regardées comme dépourvues de lien, même indirect, avec celles de l’article 1er de la proposition de loi initiale relatives aux conditions de vente de produits phytopharmaceutiques, et avec celles de son article 2 relatives à certaines décisions en matière d’homologation de produits phytopharmaceutiques.

Le grief tiré de la méconnaissance du premier alinéa de l’article 45 de la Constitution doit donc être écarté.

Il en résulte, pour le Conseil constitutionnel, que l’article 7 a été adopté selon une procédure conforme à la Constitution.

CONCLUSIONS

Cette décision du Conseil constitutionnel est importante par ce qu’elle censure et aussi, de manière plus discutable, par ce qu’elle ne censure pas.

1/ En rappelant le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé garanti par l’article 1er de la Charte de l’environnement et en censurant les dérogations permettant l’usage des pesticides – néonicotinoïdes ou autres substances assimilées –, la décision du Conseil constitutionnel est incontestablement positive car elle fait ainsi prévaloir la Charte de l’environnement sur un certain modèle de productivisme agricole nocif, en l’occurrence, pour l’environnement et la santé.

2/ En revanche, cette décision est plus discutable quant à l’absence de sanction de la part du Conseil constitutionnel à l’encontre du détournement de la procédure parlementaire d’adoption de la loi par le biais de la motion de rejet préalable utilisée par les auteurs de la proposition de loi à l’encontre même de leur propre texte qui altère incontestablement, quoi qu’en dise le Conseil constitutionnel, la sincérité et la clarté du débat parlementaire et qui a privé l’Assemblée nationale d’un débat public de fond en première lecture. En effet, si, comme le relève le Conseil constitutionnel, le Règlement d’une assemblée parlementaire n’a pas une valeur constitutionnelle, il est pour le moins étonnant que la mise en œuvre, dans des conditions discutables, d’un dispositif procédural interne à l’assemblée concernée puisse altérer la procédure constitutionnelle d’adoption d’une loi.

3/ Le basculement de certaines installations d’élevage du régime d’autorisation au régime d’enregistrement est validé par le Conseil constitutionnel alors qu’il ne fait guère de doute qu’il offre moins de garanties à la préservation et à l’amélioration de l’environnement énoncée par l’article 2 de la Charte de l’environnement faisant des citoyens des auxiliaires actifs d’une telle finalité. Or le Conseil constitutionnel rappelle lui-même que ces installations, lorsqu’elles sont soumises à l’enregistrement présentent de graves dangers ou inconvénients pour la santé, la sécurité publique et l’environnement… Certes, il précise aussitôt ensuite que ces dangers et inconvénients peuvent en principe être prévenus par le respect de prescriptions générales, affirmation bien vague au regard des inconvénients et dangers soulignés en amont.

En fait, il s’agit de rendre plus simple la mise en place d’élevages avec de grands cheptels, en enlevant la contrainte administrative de l’autorisation.

S’appuyer ensuite, en aval du contrôle de constitutionnalité, successivement sur le Ministre « compétent » puis sur le Préfet prenant l’arrêté d’enregistrement pour garantir la protection de l’environnement n’est pas forcément un dispositif suffisamment pertinent et efficient.

4/ Le relèvement des seuils des installations classées pour l’environnement (ICPE) est également déclaré ne pas être contraire au principe de non-régression ni à la Constitution, affirmation ne valant pas démonstration car l’augmentation considérables des unités de poulets ou de porcs dans de telles installations accentue le développement d’une agriculture productiviste dont on ne peut pas dire qu’elle soit sans effet négatif sur l’environnement, ce qui est donc manifestement contraire non seulement au principe de non-régression codifié mais aussi à la Constitution.

C’est vrai que le principe de non-régression n’est pas un principe constitutionnel inclus dans la Charte de l’environnement car il a été inscrit dans l’article L. 110-1 du Code français de l’environnement, par la loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages.

Il n’en demeure pas moins que tel qu’il est défini dans le Code de l’environnement, il s’inscrit dans le cadre de la protection de l’environnement et d’un développement durable – consacrés par l’article 6 de la Charte de l’environnement de valeur constitutionnelle – car il impose que la protection de l’environnement ne peut faire l’objet que d’une amélioration constante, compte tenu des connaissances scientifiques [19].

5/ Les ouvrages de stockage d’eau sont considérés par le Conseil constitutionnel comme participant d’un motif d’intérêt général et sont déclarés conformes à la Constitution malgré le risque, selon les requérants, d’en autoriser un usage trop large et systématique et de bénéficier d’une présomption irréfragable d’une réponse à une raison impérative d’intérêt public.

Le débat sur tous ces points ne manquera pas de resurgir très prochainement, sinon constitutionnellement au moins politiquement, lors du nouveau débat à l’Assemblée nationale faisant lui-même suite à la pétition lancée le 10 juillet dernier contre la loi DUPLOMB, comme nous l’avons déjà signalé plus haut.

Louis SAISI

Paris, le 15 septembre 2025

SIGLES ET ABRÉVIATIONS UTILISÉS

CGCT = Code Général des Collectivités territoriales

CMP = Commission Mixte Paritaire. Constituée en application de l’article 45 de la Constitution, elle est composée de députés et de sénateurs sur une base strictement paritaire en vue de rechercher un texte de compromis entre les deux assemblées législatives (Assemblée nationale et Sénat) lorsque celle-ci sont en désaccord sur le contenu d’un texte.

DDHC = Déclaration de Droits de l’Homme et du Citoyen (du 26 août 1789)

FNSEA = Fédération Nationale des Syndicats d’Exploitants Agricoles (principal syndicat agricole partisan d’une agriculture intensive)

ICPE = Installation Classée Pour l’Environnement

JORF = Journal Officiel de la République Française. Journal quotidien où sont publiés les lois, ordonnances, les textes réglementaires (décrets, arrêtés), les traités internationaux (après leur ratification), les déclarations officielles et les publications légales ainsi que les décisions du Conseil constitutionnel. Il est accessible sur le site du Gouvernement Légifrance.

LFI = La France Insoumise (parti politique français très ancré à gauche)

LR = Les Républicains (parti politique français de droite)

RN = Rassemblement National (parti politique français d’extrême droite)

SER = Socialiste, Ecologiste et Républicain. Groupe politique du Sénat majoritairement composé de socialistes, il rassemble des sénateurs de gauche et du Centre gauche (65 sénateurs).

NOTES

[1] Cette décision a été publiée au JORF n°0186 du 12 août 2025, texte n° 6.

[2] Ce même droit de pétition existe également devant le Sénat.

[3] Règlement de l’Assemblée nationale : CHAPITRES VIII : Pétitions

Article 147 :

1 Les pétitions sont adressées au Président de l’Assemblée par voie électronique. Elles doivent être signées par leurs pétitionnaires et comporter les adresses électroniques et postales de ceux‑ci.

2 Une pétition apportée ou transmise par un rassemblement formé sur la voie publique ne peut être reçue par le Président, ni déposée sur le bureau.

3 Les conditions dans lesquelles les signatures sont recueillies, authentifiées et susceptibles d’être ajoutées ou retirées après leur enregistrement ainsi que les conditions de collecte et de conservation des informations communiquées à l’Assemblée par les pétitionnaires sont précisées par une décision du Bureau de l’Assemblée nationale.

Article 148

1 Les pétitions sont enregistrées. Les pétitions sont mises en ligne lorsqu’elles sont signées par plus de 100 000 pétitionnaires.

2 Le Président de l’Assemblée nationale renvoie les pétitions à la commission compétente, qui désigne un rapporteur.

3 Sur proposition du rapporteur, la commission décide, suivant les cas, soit de classer la pétition, soit de l’examiner.

4 Dans ce dernier cas, la commission publie un rapport reproduisant le texte de la pétition ainsi que le compte rendu de ses débats.

5 La commission compétente peut décider d’associer à ses débats les premiers signataires de la pétition.

6 Sur proposition du président de la commission compétente ou d’un président de groupe, un débat sur un rapport relatif à une pétition signée par plus de 500 000 pétitionnaires domiciliés dans trente départements ou collectivités d’outre‑mer au moins peut être inscrit par la Conférence des présidents à l’ordre du jour. La condition de domiciliation prévue au présent alinéa est précisée par une décision du Bureau.

Article 149

1 Un feuilleton portant l’indication sommaire des pétitions et des décisions les concernant est distribué périodiquement aux membres de l’Assemblée.

2 Dans les huit jours suivant la distribution du feuilleton publiant la décision de la commission tendant au classement d’une pétition, tout député peut demander au Président de l’Assemblée que cette pétition soit soumise à l’Assemblée ; sa demande est transmise à la Conférence des présidents qui statue.

3 Passé ce délai, ou lorsque la Conférence des présidents ne fait pas droit à la demande, les décisions de la commission deviennent définitives et sont publiées au Journal officiel.

4 Lorsque la Conférence des présidents fait droit à la demande, le rapport sur la pétition qui a été publié au feuilleton est déposé, imprimé et distribué ; ce rapport reproduit le texte intégral de la pétition.

Article 150

Les rapports déposés en application des articles 148, alinéa 4, et 149, alinéa 4, peuvent être inscrits à l’ordre du jour de l’Assemblée dans les conditions et sous les réserves prévues à l’article 48.

Article 151

1 Le débat en séance publique sur les rapports faits en application des articles 148, alinéa 4, et 149, alinéa 4, s’engage par l’audition du rapporteur de la commission.

2 La parole est ensuite donnée au député ayant demandé qu’elle soit soumise à l’Assemblée.

3 Au vu de la liste des orateurs inscrits dans la discussion, le Président fixe le temps de parole de chacun d’eux.

4 Le Gouvernement a la parole quand il la demande.

5 Après l’audition du dernier orateur, le Président passe à la suite de l’ordre du jour.

[4] Article 72-1 de la Constitution (Création Loi constitutionnelle n°2003-276 du 28 mars 2003 – art. 6) :

« La loi fixe les conditions dans lesquelles les électeurs de chaque collectivité territoriale peuvent, par l’exercice du droit de pétition, demander l’inscription à l’ordre du jour de l’assemblée délibérante de cette collectivité d’une question relevant de sa compétence.

Dans les conditions prévues par la loi organique, les projets de délibération ou d’acte relevant de la compétence d’une collectivité territoriale peuvent, à son initiative, être soumis, par la voie du référendum, à la décision des électeurs de cette collectivité.

Lorsqu’il est envisagé de créer une collectivité territoriale dotée d’un statut particulier ou de modifier son organisation, il peut être décidé par la loi de consulter les électeurs inscrits dans les collectivités intéressées. La modification des limites des collectivités territoriales peut également donner lieu à la consultation des électeurs dans les conditions prévues par la loi. »

[5] La mise en œuvre du 3ème alinéa de l’article 11 de la Constitution est totalement différente car nécessitant l’intervention d’au moins 185 parlementaires (un cinquième des membres du Parlement) aux côtés du dixième des électeurs inscrits (soit près de 5 millions de citoyens sur la base des électeurs inscrits en 2024, à savoir 49,5 millions).

[6] Par ailleurs, après la réforme constitutionnelle de mars 2003, et les trois lois organiques relatives respectivement à l’expérimentation, au référendum local et à l’autonomie financière des collectivités territoriales, l’article 122 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et aux responsabilités locales prévoit que Les électeurs d’une collectivité territoriale peuvent être consultés sur les décisions que les autorités de cette collectivité envisagent de prendre pour régler les affaires relevant de la compétence de celle-ci, cette consultation pouvant être limitée aux électeurs d’une partie du ressort de la collectivité, pour les affaires intéressant spécialement cette partie de la collectivité (article L1112-15 du CGCT).

[7] Article 92 de la Constitution : « « Les mesures législatives nécessaires à la mise en place des institutions et, jusqu’à cette mise en place, au fonctionnement des pouvoirs publics seront prises en Conseil des Ministres, après avis du Conseil d’État, par ordonnances ayant force de loi. »

[8] Règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (JO L 309 du 24.11.2009, pp. 1–50 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV).

[9] Cf. La protection de l’environnement par les juges constitutionnels sous la direction de Victoria CHIU (Auteur), Alexis LE QUINIO (Auteur), Ed. L’Harmattan, Paris, 13 septembre 2021, 286 pages.

[10] Michael KOSKAS : « La Charte de l’environnement devant le Conseil constitutionnel : usages et stratégies des saisines et contributions extérieures », in dossier thématique : La Charte de l’environnement a vingt ans : de l’utilité juridique d’un texte constitutionnel, Revue des droits de l’homme – N°27, 2025

[11] Voir cet « Avis sur un projet de loi relatif aux conditions de mise sur le marché de certains produits phytopharmaceutiques en cas de danger sanitaire » – Conseil d’État, publié le 4 septembre 2020 : « Le Conseil d’Etat considère toutefois qu’il est pertinent de prévoir dans la loi le régime temporaire de dérogations concernant les néonicotinoïdes. D’une part, l’interdiction relevant du législateur, il est logique que celui-ci fixe, par parallélisme, les règles spéciales relatives à ces dérogations. D’autre part, le choix du Gouvernement de maintenir un dispositif national d’interdiction sur le fondement de l’article 71 du règlement européen justifie, au regard de l’objectif de clarté et d’intelligibilité de la norme et du principe de sécurité juridique, afin de lever toute ambiguïté sur la nature des dispositions applicables aux néonicotinoïdes, que la loi précise que le régime de ces dérogations s’inscrit dans le cadre de l’article 53 du règlement européen. »

[12] La motion de rejet préalable est un mécanisme parlementaire qui permet aux députés de voter sur l’irrecevabilité d’un texte avant le début de sa discussion en séance publique. Elle a été introduite à l’Assemblée nationale en 2009 pour remplacer l’exception d’irrecevabilité et la question préalable. Son adoption entraîne le rejet du texte, car elle vise à faire reconnaître que celui-ci est contraire à des dispositions constitutionnelles ou à décider qu’il n’y a pas lieu à délibérer. En résumé, cette motion permet de filtrer les textes qui ne respectent pas les normes constitutionnelles avant leur examen. Le Règlement du Sénat prévoit une procédure équivalente : la question préalable.

[13] Cela est tellement vrai que l’article 61 (alinéa 1er) de la Constitution soumet au Conseil constitutionnel le contrôle automatique des règlements des assemblées parlementaires.

[14] Décision du Conseil constitutionnel n° 2005-512 DC du 21 avril 2005 : « 3. Considérant que, selon les requérants, cet article a été adopté au terme d’une procédure législative irrégulière ; qu’ils font valoir, à l’appui de leur recours, que, lors de son examen par le Sénat, a été adopté un amendement élargissant le champ du socle commun ; qu’à la suite de cette adoption, le Sénat a voté contre l’article ainsi modifié, avant de le réintroduire sous la forme d’un article additionnel dans une rédaction proche de son texte initial ; qu’ils estiment que « ce faisant, le Sénat a remis en cause son propre vote sur un même article hors toute procédure constitutionnelle le permettant » ; qu’ils ajoutent que l’article 43 du règlement du Sénat a été méconnu, celui-ci ne permettant la remise en cause d’un « vote acquis » que pour coordination ou seconde délibération ; 4. Considérant qu’il est toujours loisible à une assemblée parlementaire, saisie d’un projet ou d’une proposition de loi, de ne pas adopter un article lorsque celui-ci est mis aux voix, y compris après avoir adopté un amendement le modifiant ; que, dans les circonstances de l’espèce, il était également loisible au Sénat, saisi en première lecture de la loi déférée, d’adopter un article additionnel reprenant une disposition précédemment amendée puis rejetée, dans une rédaction qui, au demeurant, différait non seulement de celle qu’il avait décidé de supprimer mais également de celle qui lui avait été initialement soumise ; qu’il ressort des travaux parlementaires, et notamment de l’enchaînement des votes émis par le Sénat sur l’amendement puis sur l’article et l’article additionnel en cause, que cette procédure n’a pas altéré la sincérité des débats et n’a porté atteinte à aucune autre exigence de valeur constitutionnelle ».

[15] « Aux termes de l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : « La loi est l’expression de la volonté générale ». Aux termes du premier alinéa de l’article 3 de la Constitution : « La souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce par ses représentants ». Ces dispositions imposent le respect des exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire. » (Conseil constitutionnel, Décision n° 2021-820 DC du 1er juillet 2021 relative à une résolution modifiant le Règlement du Sénat).

[16] Article 7 : « Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant un impact sur l’environnement en formulant ses observations sur le projet de décision. ». En application de cet article, la loi n° 2012-1460 du 27 décembre 2012 et l’ordonnance n° 2013-714 du 5 août 2013 relatives à la mise en œuvre du principe de participation du public défini par la Charte de l’Environnement, transcrites dans le code de l’environnement aux article L 120-1 et suivants, définissent les modalités de la participation du public.

[17] ICPE = « Installation classée pour l’environnement » (sic). Cette appellation est assez équivoque car par son intitulé « pour l’environnement » elle fait penser a priori le contraire de ce qu’est sa finalité puisqu’elle menace l’environnement. Habituellement ce qui est « classé » est plutôt positif…

[18] Outre leur classement comme « libres » ou « captives », les nappes d’eau sont aussi distinguées selon leur comportement hydrodynamique, c’est-à-dire leur façon de réagir aux épisodes de pluie ou de sécheresse. Ainsi Les nappes inertielles ont une réaction lente aux événements climatiques. Ce qui implique que les variations de niveau se produisent plusieurs mois après les pluies ou sécheresses. Ainsi les nappes se rechargent, ou se vident, sur un temps long : elles ont une cyclicité pluriannuelle. Cette inertie s’explique par la nature des roches qui les contiennent. La craie, par exemple, est une roche qui, bien que très poreuse, est pourvue de pores souvent minuscules entraînent une lente circulation de l’eau. Les formations volcaniques, quant à elles, possèdent souvent une forte perméabilité mais des réseaux souterrains complexes, ce qui ralentit également la recharge. En raison de ce remplissage difficile à prévoir, le Conseil constitutionnel limite donc leur exploitation, en interdisant le pompage dans les nappes dites inertielles.

[19] Le principe de non-régression est inscrit au nombre des principes figurant dans l’article L. 110-1 du code de l’environnement, notamment dans son § 9 « Le principe de non-régression, selon lequel la protection de l’environnement, assurée par les dispositions législatives et réglementaires relatives à l’environnement, ne peut faire l’objet que d’une amélioration constante, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment. »

14 commentaires sur “La contestation de la loi DUPLOMB par une pétition des citoyens et par la gauche parlementaire devant le Conseil constitutionnel par Louis SAISI”

The article provides a detailed analysis of the constitutional challenges to the DUPLOMB law, highlighting the tensions between agricultural interests and environmental protections. The Council Constitutionnels decisions, particularly regarding neonicotinoid derogations and ICPE thresholds, raise important questions about the balance between economic development and ecological sustainability.

This article provides a detailed analysis of the contested aspects of the DUPLOMB law, highlighting the tension between agricultural interests and environmental protections, as well as the procedural challenges in its adoption. The decision of the Constitutional Council, following often complex considerations, strives to achieve a difficult balance between the constitutional text and the intention of the legislator.

The article provides a detailed analysis of the controversial DUPLOMB law and the constitutional challenges it faced, particularly concerning environmental protection and parliamentary procedure. It’s informative and quite dense with legal language.

This article highlights the tension between environmental protection and agricultural interests, particularly regarding pesticide use. I find it concerning that the constitutionality of certain measures favoring factory farming is being challenged, yet the procedural integrity of the legislative process seems overlooked.

———————————————————————————————————————————

My reply (LS)

Thank you ! That’s your opinion!

But, pardon me, I personally doubt that industrial agriculture is the future of our developed societies because it destroys the environment and jeopardizes our health and quality of life. As for animal welfare, it is scandalously ignored in intensive farming, which piles sheep, cattle, pigs, and chickens on top of one another. These are structures indifferent to animal suffering that should neither be accepted nor encouraged if we admit, as is proven, that animals are sentient living beings. Moreover, such gigantic farms produce poor quality meat for human consumption and are harmful to health. American intensive and productivist agriculture cannot serve as a model in France and Europe for the planet and future generations because it endangers the protection of our environment and biodiversity with respect to animal and plant species. Louis SAISI

This article highlights – particularly concerning neonicotinoid pesticides – a troubling conflict between agricultural productivity and environmental protection. The respect for the French Constitution of 1958 and particularly the Charter for the Environment reveals a disturbing gap between laws defending a certain intensive agriculture developed through sometimes questionable legislative processes and environmental values.

I think its concerning that the Constitutional Council didnt really address the procedural issues, like the misuse of the rejection motion. It feels like it let the legislative process be manipulated.

This article provides a detailed analysis of the Constitutional Councils decision regarding the controversial agricultural law. It highlights both the positive aspects, like protecting the environment and health, and the questionable aspects, such as the procedural manipulation and the potential negative impacts on the environment and citizens rights.

This article provides a detailed analysis of the controversial decision by the Constitutional Council to invalidate parts of the DUPLOMB law while upholding its adoption process, raising important questions about environmental protection and parliamentary procedures.

The article provides a detailed analysis of the Constitutional Councils decision regarding the controversial law on agricultural constraints, highlighting both the positive and questionable aspects of the ruling.

The article provides a detailed analysis of the Constitutional Councils decision regarding the controversial DUPLOMB law, highlighting both the validations and the censured provisions, especially concerning environmental protection and parliamentary procedure.

This article highlights a crucial conflict between environmental protection and agricultural interests, with the constitutional courts decision revealing complex tensions.

This analysis of the Constitutional Councils decision on the DUPLOMB law is quite the eye-opener! Its fascinating to see how the Council defended the environment but let slip the sneaky procedural trickery. Talk about playing with words! The whole situation feels like a twisted game of parliamentary chess, doesnt it?