Le droit pour les étrangers régulièrement établis en France de mener « une vie familiale normale » est un principe général de notre droit

par Louis SAISI

Le regroupement familial accordé aux étrangers vivant en France fait régulièrement l’objet d’une véhémente contestation au sein des partis de droite comme d’extrême droite le dénonçant volontiers comme un excès d’empathie, de fraternité et de bienveillance et un signe coupable et répréhensible d’une permissivité condamnable, voire de laxisme dont ferait preuve la France.

Le regroupement familial accordé aux étrangers vivant en France fait régulièrement l’objet d’une véhémente contestation au sein des partis de droite comme d’extrême droite le dénonçant volontiers comme un excès d’empathie, de fraternité et de bienveillance et un signe coupable et répréhensible d’une permissivité condamnable, voire de laxisme dont ferait preuve la France.

C’est ainsi que le 27 août 2020, au matin, sur les ondes de France-Info, le député européen François–Xavier BELLAMY – en France appartenant au parti LR et siégeant au Parlement européen au sein du Groupe du « Parti populaire européen » (considéré également comme de tendance « démocrate chrétienne ») – a fustigé, à propos de l’accueil des migrants sur notre sol, la politique dite du « regroupement familial » qui leur est appliqué par le gouvernement actuel.

Pourtant, le 3ème alinéa de l’article 16 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme consacre très explicitement la famille et considère même qu’elle doit être protégée :

« 3. La famille est l’élément naturel et fondamental de la société et a droit à la protection de la société et de l’Etat. »

Ces partis de droite et d’extrême droite – qui se prévalent, la main sur le cœur, de la tradition humaniste judéo-chrétienne et ne manquent jamais une occasion de nous rappeler leur attachement à l’Etat de droit – oublient ainsi que la règle du regroupement familial au profit des étrangers vivant régulièrement en France a été énoncée, il y a maintenant plus de 40 ans, par le Conseil d’Etat, notre plus Haute juridiction administrative qui constitue une pièce maîtresse dans le fonctionnement de notre Etat de droit républicain.

En effet, c’est dans l’arrêt d’assemblée dit « GISTI » du 8 décembre 1978 (cf. infra, II/ Annexe) que le Conseil d’Etat a considéré « que les étrangers résidant régulièrement en France ont, comme les nationaux, le droit de mener une vie familiale normale ; que ce droit comporte, en particulier, la faculté pour ces étrangers, de faire venir auprès d’eux leur conjoint et leurs enfants mineurs ».

En effet, c’est dans l’arrêt d’assemblée dit « GISTI » du 8 décembre 1978 (cf. infra, II/ Annexe) que le Conseil d’Etat a considéré « que les étrangers résidant régulièrement en France ont, comme les nationaux, le droit de mener une vie familiale normale ; que ce droit comporte, en particulier, la faculté pour ces étrangers, de faire venir auprès d’eux leur conjoint et leurs enfants mineurs ».

I/ Le contexte politique des années 70

L’article 5-1 de l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France (ordonnance aujourd’hui abrogée) [1] prévoyait notamment qu’un étranger pouvait rentrer en France pour venir rejoindre son conjoint régulièrement autorisé à résider sur le territoire français ; de même des enfants mineurs de dix-huit ans pouvaient également rejoindre leur père ou leur mère régulièrement autorisé à résider sur le territoire français.

À partir des années 1974, après avoir mis fin à l’immigration pour motif économique en juillet 1974, le gouvernement CHIRAC avait autorisé, en 1976, le regroupement familial à l’exception d’une série de cas (faible durée de résidence en France, ressources insuffisantes, logement inadapté, menaces contre l’ordre public, santé précaire).

Ces 5 cas étaient limitativement énumérés par le décret n°76-383 du 29 avril 1976 relatif aux conditions d’entrée et de séjour en France des membres des familles des étrangers autorisés à résider en France qui prévoyait que le conjoint et les enfants de moins de dix-huit ans d’un ressortissant étranger régulièrement autorisé à résider sur le territoire français, qui viennent de rejoindre dans les conditions prévues à l’article 5-1 de l’ordonnance du 2 novembre 1945, ne pouvaient se voir refuser l’autorisation d’accès au territoire français et l’octroi d’un titre de séjour que pour l’un des motifs suivants :

1° L’étranger concerné ne justifie pas d’une année de résidence en France en situation régulière ;

2° L’étranger concerné ne dispose pas de ressources stables, suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ;

3° Les conditions de logement que l’étranger se propose d’assurer à sa famille sont inadaptées ;

4° La présence du ou des membres de la famille sur le territoire français constitue une menace pour l’ordre public ;

5° Les résultats du contrôle médical auquel doivent se soumettre, dans leur pays d’origine, le ou les membres de la famille font apparaître qu’ils sont atteints de maladies ou d’infirmités pouvant mettre en danger la santé publique, l’ordre public ou la sécurité publique.

Or, un an plus tard, sous la pression de la conjoncture économique, le Gouvernement de Raymond BARRE édicta le décret n°77-1239 du 10 novembre 1977 dont l’article unique (article 1) suspendait provisoirement, pour une période de trois ans à compter de sa publication, l’application des dispositions du décret n°76-383 du 29 avril 1976 précité pour tous les membres des familles d’étrangers autorisés à résider en France candidats dès lors que les candidats au regroupement familial demandaient l’accès au marché de l’emploi.

Cela avait pour conséquence directe d’interdire aux membres de la famille d’un étranger résidant légalement en France de venir en France à moins qu’ils ne renoncent à occuper un emploi.

Le GISTI (Groupement d’Information et de Soutien des Immigrés), la CFDT et la CGT attaquèrent ce décret en contestant sa légalité.

II/ Les motifs d’annulation par le Conseil d’Etat du décret incriminé

A/ le droit de « mener une vie familiale normale »

Pour le Conseil d’Etat le droit de mener une vie familiale normale résulte d’un principe général du droit, et notamment du Préambule de la constitution du 27 octobre 1946.

1/ Les principes généraux du droit

L’expression « principes généraux du droit » a été consacrée, la première fois, mais de manière implicite, dans la célèbre décision du Conseil d’Etat du 5 mai 1944, Dame Veuve TROMPIER-GRAVIER reconnaissant le principe général du droit à la défense à l’occasion de toute mesure individuelle revêtant le caractère d’une sanction, celle-ci devant mettre en mesure la personne concernée de pouvoir discuter les griefs formulés contre elle. Dans le contexte trouble de la Libération et des épurations administratives qui suivirent, l’expression fut formellement consacrée par le célèbre arrêt d’assemblée : CE, Ass, 26 octobre 1945, ARAMU (toujours à propos du principe des droits de la défense), Leb. p. 213 ; puis, plus tard, dans les années 60, en matière pénale : CE, Ass., 19 octobre 1962, CANAL, ROBIN ET GODOT, Leb. p. 552, GAJA n° 92 (Ed. Dalloz, 1999).

Mais la reconnaissance des principes généraux du droit par le juge administratif, en tant que sources non écrites, devait être conciliée avec l’interdiction faite aux juges de créer des normes, en vertu du principe dit « de la prohibition des arrêts de règlement » tel qu’il était inscrit dans l’article 5 du Code civil français : « Il est défendu aux juges de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises ».

Cette prohibition s’expliquait pour une raison historique tenant à la pratique politique des Parlements de l’Ancien Régime. En effet, ces Cours souveraines devaient appliquer des lois qui étaient anciennes, et à défaut de celles-ci, elles pouvaient rendre des décisions de justice en équité. Il se dégageait ainsi dans chaque ressort une jurisprudence qui était périodiquement rédigée en articles et consacrée par une formation solennelle du Parlement, toutes chambres réunies, dans un « arrêt de règlement ».

Un arrêt de règlement était une décision solennelle, prise par une cour souveraine (en particulier un Parlement), qui était de portée générale et qui s’imposait, à l’avenir, aux juridictions inférieures [2].

Un arrêt de règlement était une décision solennelle, prise par une cour souveraine (en particulier un Parlement), qui était de portée générale et qui s’imposait, à l’avenir, aux juridictions inférieures [2].

Les arrêts de règlements étaient présentés en articles numérotés comme des lois, voire comme de véritables codes.

Avec la Révolution française de 1789 et le culte de la loi, expression de la volonté générale, fut institué un véritable pouvoir législatif chargé d’élaborer des lois et confié à un organe législatif distinct du pouvoir exécutif (pouvoir royal entre 1789 et 1792) comme du pouvoir judiciaire.

Les articles 10, 12 et 13 de la loi des 16/24 août 1790 relative à l’organisation du pouvoir judiciaire étaient destinés à empêcher le pouvoir judiciaire d’empiéter sur les deux autres pouvoirs. C’est ainsi que l’article 10 défendait aux juges de fixer des règles législatives tandis que l’article 12 leur interdisait de faire des règlements.

L’article 13 disposait que « Les fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront toujours séparées des fonctions administratives. Les juges ne pourront, à peine de forfaiture, troubler, de quelque manière que ce soit, les opérations des corps administratifs, ni citer devant eux les administrateurs pour raison de leurs fonctions ».

La première constitution des 3/14 septembre 1791 confiait, article 1er du chapitre 1er, l’exercice du pouvoir législatif à une « assemblée nationale ».

Cette même Constitution disposait, ensuite, dans son article 3 du chapitre V consacré au pouvoir judiciaire :

« Les tribunaux ne peuvent ni s’immiscer dans l’exercice du Pouvoir législatif, ou suspendre l’exécution des lois, ni entreprendre sur les fonctions administratives, ou citer devant eux les administrateurs pour raison de leurs fonctions. »

Ce cantonnement du pouvoir judiciaire dans la stricte application des lois aboutissait à abandonner la jurisprudence comme une source du droit rivale de la loi.

Un peu plus tard, l’article 85 de la Constitution de l’An I (24 juin 1793) rappelait que « Le code des lois civiles et criminelles est uniforme pour toute la République ».

Promulgué le 21 mars 1804, le Code civil napoléonien devait expressément interdire aux juridictions françaises de rendre des « arrêts de règlement ».

C’est dire que les principes généraux du droit – reconnus près d’un siècle et demi plus tard – ne s’inscrivent pas dans la veine historique des « arrêts de règlement » de l’Ancien Régime car ils ne sont pas, à proprement parler, considérés comme étant créés de toutes pièces par le juge mais seulement reconnus par celui-ci à partir de l’état du droit et de la société à un instant donné. Les juges n’ont que le pouvoir de les mettre en évidence à partir d’une interprétation d’un ensemble de normes existantes dont ils traduisent la philosophie en énonçant un « principe général ».

Par ailleurs, la défiance politique des révolutionnaires vis-à-vis du juge judiciaire (Parlements d’Ancien Régime) n’est plus qu’un vestige historique depuis l’adoption, dans notre droit moderne, du principe de la séparation des trois pouvoirs et de sa pérennisation au fil de notre histoire constitutionnelle.

Le principe général du droit est dès lors sous-jacent dans l’état du droit existant, et il serait simplement révélé par le juge dans un certain contexte politique civilisationnel.

Le principe général du droit est dès lors sous-jacent dans l’état du droit existant, et il serait simplement révélé par le juge dans un certain contexte politique civilisationnel.

L’on a justifié l’existence des principes généraux du droit reconnus par le Conseil d’Etat en les faisant reposer sur « la combinaison du rôle du juge, de la place de l’Etat, de la garantie des libertés »[3]. Pour le juriste Édouard LAFERRIERE [4], l’on y ferait appel pour combler le vide des textes : on les trouverait dans des « principes traditionnels, écrits ou non écrits » et ils seraient « inhérents à notre droit public et administratif ».

L’on a aussi invoqué que dans le domaine de la responsabilité sans faute de l’Administration, les hypothèses où une telle responsabilité est retenue découleraient « des principes généraux de notre droit, en même temps qu’elle se trouve conforme aux règles de l’équité et de l’humanité » [5].

D’autres ont vu « une œuvre constructive de la jurisprudence réalisée pour des motifs supérieurs d’équité afin d’assurer la sauvegarde des droits individuels des citoyens » [6].

Certains estiment enfin que les principes généraux du droit « sont ceux qui se trouvent à la base de notre civilisation politique» [7].

Ces principes généraux du droit sont aujourd’hui très nombreux et évolutifs.

Dans un premier bloc figurent les principes de liberté, d’égalité et de continuité du service public sur lesquels l’Etat républicain s’est construit et développé.

Dans un second bloc figurent des principes de procédure chargés de donner des garanties d’impartialité tels que le respect des droits de la défense, le droit au recours juridictionnel, notamment en matière de recours pour excès de pouvoir (qui existe même sans texte), le principe de la non-rétroactivité des actes administratifs, la sécurité juridique.

Parfois ces principes sont déduits de l’extension au droit de la Fonction publique de certaines règles fondamentales du droit du travail : interdiction de licencier une femme durant sa grossesse ; obligation d’assurer à tout travailleur une rémunération au moins égale au SMIC ; la nécessité d’assurer le reclassement d’un agent devenu inapte à son emploi. Etc.

Le Conseil d’Etat considère ici, dans cet arrêt GISTI du 8 décembre 1978, que le droit pour tout homme « de mener une vie familiale normale » est un principe général du droit auquel un simple décret ne saurait porter atteinte sous peine d’illégalité.

En effet, les principes généraux du droit ont une valeur supérieure à celle de tous les actes administratifs, qu’ils soient pris dans le cadre du pouvoir réglementaire dérivé (application de la loi) ou autonome (article 37 de la Constitution) ou d’une ordonnance de l’article 38 de la Constitution ou référendaire (article 11 de la Constitution).

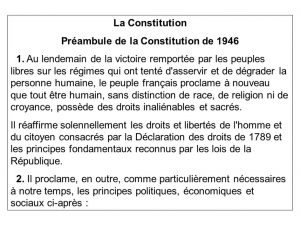

2/ Le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946

Ce préambule – qui a été intégré dans le préambule de la Constitution de 1958 – dispose dans son alinéa 10 :

Ce préambule – qui a été intégré dans le préambule de la Constitution de 1958 – dispose dans son alinéa 10 :

« La Nation assure à l’individu et à la famille les conditions nécessaires à son développement ».

Certes, le Conseil d’Etat n’a pas visé explicitement cette disposition précise préférant invoquer, à côté des « principes généraux du droit », plus globalement, le « Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 » car ce préambule est un Tout et constitue une magnifique philosophie politique civilisationnelle, et d’autres dispositions de ses alinéas auraient pu également être visées, notamment celles des alinéas 5 (droit d’obtenir un emploi et de ne pas être lésé en fonction de ses origines), 11 (protection de la santé de l’enfant, de la mère et des vieux travailleurs) car en faisant venir son conjoint et ses enfants mineurs le travailleur étranger, régulièrement établi en France, leur confère ainsi une plus grande protection soit directement lui-même soit par les prestations émanant de l’Etat. Son action se situe incontestablement dans un souci de mener une vie familiale normale qui suppose une certaine proximité avec ses proches, en harmonie avec ses dispositions affectives et le devoir naturel de protéger et de prendre en charge sa famille.

Plus de 30 ans plus tard, dans sa décision N° 2010-92 QPC du 28 janvier 2011, le Conseil constitutionnel devait confirmer le rattachement du droit de mener une vie familiales normale à l’alinéa 10 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 :

« Considérant, d’une part, que le droit de mener une vie familiale normale résulte du dixième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 qui dispose : « La Nation assure à l’individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement »».

B/ L’universalité de la vie familiale normale et son contenu

Certes, l’on aurait pu considérer que les droits énoncés par le Préambule de la Constitution de 1946 ou les principes généraux du droit tirés de celui-ci (droit à une vie familiale normale) étaient uniquement destinés aux nationaux Français.

Mais dans l’esprit de l’alinéa 1er de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme (bien qu’il n’ait pas été visé ici par la Haute juridiction administrative) – prônant le respect de la vie familiale -, le Conseil d’Etat rejette un tel enfermement autour de la nationalité en considérant « que les étrangers résidant régulièrement en France ont, comme les nationaux, le droit de mener une vie familiale normale ».

Bien qu’il ne l’invoque pas davantage que la Convention européenne des droits de l’Homme précitée, sa position ouverte aux étrangers se situe également dans le droit fil du 3ème alinéa de l’article 16 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme précitée, le Conseil d’Etat paraissant ici reconnaître, au moins implicitement, l’universalité du droit à mener une vie familiale normale.

Quant à l’étendue de cette « vie familiale normale », le Conseil d’Etat va s’attacher, ensuite, à définir le contenu de ce droit qui, s’il n’est pas absolu, doit néanmoins être protégé, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, contre les excès de mesures générales gouvernementales qui risqueraient de le vider de sa substance essentielle :

« … ce droit comporte, en particulier, la faculté pour ces étrangers, de faire venir auprès d’eux leur conjoint et leurs enfants mineurs ; que, s’il appartient au Gouvernement, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, et sous réserve des engagements internationaux de la France de définir les conditions d’exercice de ce droit pour en concilier le principe avec les nécessités tenant à l’ordre public et à la protection sociale des étrangers et de leur famille, ledit gouvernement ne peut interdire par voie de mesure générale l’occupation d’un emploi par les membres des familles des ressortissants étrangers. »

« … ce droit comporte, en particulier, la faculté pour ces étrangers, de faire venir auprès d’eux leur conjoint et leurs enfants mineurs ; que, s’il appartient au Gouvernement, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, et sous réserve des engagements internationaux de la France de définir les conditions d’exercice de ce droit pour en concilier le principe avec les nécessités tenant à l’ordre public et à la protection sociale des étrangers et de leur famille, ledit gouvernement ne peut interdire par voie de mesure générale l’occupation d’un emploi par les membres des familles des ressortissants étrangers. »

Par suite, le Conseil d’Etat annule le décret du 10 novembre 1977 suspendant, pour une période de trois ans, les admissions en France visées par les dispositions du décret du 29 avril 1976 ayant pour effet d’interdire l’accès du territoire français aux membres de la famille d’un ressortissant étranger titulaire d’un titre de séjour à moins qu’ils ne renoncent à occuper un emploi.

La portée de cet arrêt du Conseil d’Etat a été immense et justement saluée [8] car il constitue la pierre angulaire du droit au regroupement familial dont peuvent bénéficier les étrangers résidant régulièrement en France. En l’élevant à la hauteur d’un principe général du droit, il donne au droit de l’étranger à une vie familiale normale une protection très forte.

Louis SAISI

Paris, le 29 août 2020

I/ NOTES

[1] L’ordonnance du 24 novembre 2004, prise à l’initiative de Dominique de VILLEPIN, alors ministre de l’intérieur et de Jean-Pierre RAFFARIN, Premier ministre, a codifié, pour les regrouper, les diverses dispositions législatives et réglementaires éparses du droit français relatives à l’entrée et au séjour des étrangers ainsi qu’au droit d’asile dans le CESEDA (Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile), parfois surnommé code des étrangers. C’est ainsi qu’ont été refondues les dispositions de l’ordonnance du 2 novembre 1945 relatives aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France ainsi que des dispositions de la loi du 25 juillet 1952 relative au droit d’asile qui, dans les années 2000 étaient bien différentes de ce qu’elles étaient un demi-siècle auparavant. Ce nouveau Code est entré en vigueur le 1er mars 2005. La partie réglementaire a été publiée le 15 novembre 2006.

[2] Philippe PAYEN, Les arrêts de règlement du Parlement de Paris au XVIIIe siècle. Dimension et doctrine, Paris, PUF, Les grandes thèses du droit français, 1997, 526 p.

Philippe PAYEN : La physiologie de l’arrêt de règlement du Parlement de Paris au XVIIIe siècle, Paris, PUF, Publications du Centre d’histoire du droit et de recherches internormatives de l’Université de Picardie Jules-Verne, 1999, 502 p.

[3] Bernard STIRN, président de la Section du contentieux : « Les principes généraux du droit dans la jurisprudence du Conseil d’Etat », 15 et 16 février 2018, Séminaire sur les principes généraux du droit en droit national, européen et international.

[4] Édouard LAFERRIÈRE voir son Traité de la juridiction administrative et des recours contentieux, Ed. Berger-Levrault, 1887, première édition, rééditée par la LGDJ en 1989.

[5] Voir les conclusions du commissaire du gouvernement ROMIEU sous l’arrêt CAMES, CE 21 juin 1895.

[6] Tony BOUFFANDEAU (1950), président de la section du contentieux (1952 – 1961)

[7] Président Raymond ODENT : Cours de contentieux administratif à l’Institut d’études politiques de Paris et à l’École nationale d’administration. Publiés en six fascicules sous le titre « Contentieux administratif » dispensés au début des années 1960, ces cours ont été réédités en 1978.

[8] Voir le livre du GISTI : 30 ans après le « grand arrêt » GISTI de 1978, Défendre la cause des étrangers en justice, colloque du 15 novembre 2008 (96 pages).

II/ ANNEXE : Conseil d’Etat, 8 décembre 1978, GISTI, CFDT et CGT

Conseil d’Etat

statuant au contentieux

N° 10097 10677 10679

Publié au recueil Lebon

ASSEMBLEE

M. CHENOT, président

Mme CADOUX, rapporteur

DONDOUX, commissaire du gouvernement

Lecture du vendredi 8 décembre 1978

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu sous le n. 10097 la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés par le Groupe d’information et de soutien des travailleurs immigrés, dont le siège est …, agissant poursuites et diligences de son président en exercice le sieur X…, ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat le 21 novembre et le 19 décembre 1977 et tendant à ce qu’il plaise au Conseil annuler pour excès de pouvoir un décret en date du 10 novembre 1977 qui a provisoirement suspendu l’application des dispositions du décret du 29 avril 1976 relatif aux conditions d’entrée et de séjour en France des membres des familles des étrangers autorisés à résider en France ;

Vu sous le n. 10677 la requête formée pour la Confédération française démocratique du travail dont le siège est … , ladite requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat et tendant à ce qu’il plaise au Conseil annuler pour excès de pouvoir un décret du 10 novembre 1977 suspendant provisoirement l’application du décret du 29 avril 1976 ;

Vu sous le n. 10679 la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour la Confédération générale du travail, dont le siège est …, ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat le 11 janvier et le 15 mars 1978 et tendant à ce qu’il plaise au Conseil annuler pour excès de pouvoir le décret du 10 novembre 1977 suspendant l’application du décret du 29 avril 1976. Vu le décret du 29 avril 1976 ; Vu la constitution de la République Française ; Vu le Code du Travail ; Vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

Considérant que les requêtes du Groupe d’information et de soutien des travailleurs immigrés, de la Confédération française démocratique du travail et de la Confédération générale du travail sont dirigées contre le décret du 10 novembre 1977 ; qu’il y a lieu de les joindre pour qu’elles fassent l’objet d’une même décision ;

Sur la recevabilité des requêtes : Considérant que la défense des intérêts matériels et moraux des travailleurs étrangers répond à l’objet de l’association et des organisations syndicales requérantes ; qu’ainsi le ministre du Travail et de la participation n’est pas fondé à soutenir que les requérants ne justifient pas d’un intérêt suffisant pour demander l’annulation du décret attaqué ;

Sur la légalité du décret attaqué : Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des requêtes : Considérant que le décret du 29 avril 1976, relatif aux conditions d’entrée et de séjour en France des membres des familles des étrangers autorisés à résider en France, détermine limitativement, et sous réserve des engagements internationaux de la France, les motifs pour lesquels l’accès au territoire français ou l’octroi d’un titre de séjour peut être refusé au conjoint et aux enfants de moins de 18 ans d’un ressortissant étranger bénéficiant d’un titre de séjour qui veulent s’établir auprès de ce dernier. Que le décret attaqué du 10 novembre 1977 suspend, pour une période de trois ans, les admissions en France visées par ces dispositions mais précise que les dispositions du décret du 29 avril 1976 demeurent applicables aux membres de la famille qui ne demandent pas l’accès au marché de l’emploi ; que le décret attaqué a ainsi pour effet d’interdire l’accès du territoire français aux membres de la famille d’un ressortissant étranger titulaire d’un titre de séjour à moins qu’ils ne renoncent à occuper un emploi ;

Considérant qu’il résulte des principes généraux du droit et, notamment, du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 auquel se réfère la Constitution du 4 octobre 1958 que les étrangers résidant régulièrement en France ont, comme les nationaux, le droit de mener une vie familiale normale ; que ce droit comporte, en particulier, la faculté pour ces étrangers, de faire venir auprès d’eux leur conjoint et leurs enfants mineurs ; que, s’il appartient au Gouvernement, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, et sous réserve des engagements internationaux de la France de définir les conditions d’exercice de ce droit pour en concilier le principe avec les nécessités tenant à l’ordre public et à la protection sociale des étrangers et de leur famille, ledit gouvernement ne peut interdire par voie de mesure générale l’occupation d’un emploi par les membres des familles des ressortissants étrangers ; que le décret attaqué est ainsi illégal et doit, en conséquence, être annulé ;

DECIDE : Article 1er – Le décret du 10 novembre 1977 est annulé.

Commentaire sur “Le droit pour les étrangers régulièrement établis en France d’avoir « une vie familiale normale » principe général de notre droit par Louis SAISI”

Cher Louis Saisi

Toujours cette vigilance…toujours ces contextualisations heureuses…(j’ai bien connu de l’intérieur ces luttes des années 70) …ces alertes indispensables et la pertinence d’analyse…en cette période douloureuse et inquiétante par tout ce qu’elle cherche à écarter…avec la peur et la mauvaise foi