2 – Après la décision du Conseil constitutionnel N° 2017-751 du 7 septembre 2017 : la marche vers un présidentialisme accru au détriment des droits du Parlement et vers un ultra libéralisme au détriment d’une République sociale par Louis SAISI

La décision du Conseil constitutionnel N° 2017-751 du 7 septembre 2017, assez peu commentée par la classe politique en général, la presse et les médias radio et télé, conforte la marche de notre régime politique actuel vers un présidentialisme accru au détriment des droits du Parlement et valide l’évolution de notre droit vers un ultra libéralisme au détriment d’une République sociale telle qu’elle est pourtant décrite dans nos textes constitutionnels.

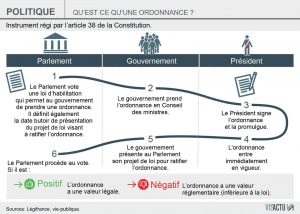

Après le vote de la « loi d’habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social » votée par le Parlement [1] permettant au Gouvernement, en application de l’article 38 de la Constitution, d’intervenir dans le domaine législatif pour modifier certaines dispositions du Code du Travail, le Conseil constitutionnel a été saisi par plus de 60 députés [2].

Bien qu’assez curieusement non datée, au moins telle qu’elle a été publiée par la presse et figure dans le dossier du Conseil constitutionnel, la saisine du Conseil a été opérée le 9 août 2017 [3].

Cette saisine avait pour but de faire déclarer inconstitutionnelle cette loi tant dans la forme (non-respect de la procédure parlementaire prévue par la Constitution) que sur le fond (notamment violation du préambule de la Constitution, atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, etc.).

Par une décision DC N° 2017-751 du 7 septembre 2017, le Conseil constitutionnel a déclaré la loi conforme à la Constitution dans les dispositions qui avaient été contestées devant lui.

Par une décision DC N° 2017-751 du 7 septembre 2017, le Conseil constitutionnel a déclaré la loi conforme à la Constitution dans les dispositions qui avaient été contestées devant lui.

Qu’il l’ait voulu ou non, il a ainsi consacré, à travers la validation constitutionnelle de la loi d’habilitation, une dérive regrettable de notre régime politique constitutionnel vers une nouvelle forme de présidentialisme toujours plus éloignée du caractère parlementaire initial de notre régime politique de la 5ème République ainsi que le choix politique du libéralisme dans sa forme économique agressive néolibérale actuelle (= ultra libéralisme) qui est l’exact contrepied de notre République proclamée « sociale » dans notre texte constitutionnel (art. 1er C).

Cette loi, devenue la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d’habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social a, depuis, été publié au JORF du 16 septembre 2017 (JORF n° 0217 du 16 septembre 2017, texte n° 3) [4].

Nous ne reprendrons pas ici, dans le procès d’inconstitutionnalité intentée contre cette loi d’origine gouvernementale, tous les arguments, substantiels et solides, développés par les requérants lors de la saisine du Conseil constitutionnel car on les retrouvera repris, même de manière elliptique, par le Conseil dans sa décision qui figure en Annexe de notre article « La décision du Conseil constitutionnel DC N° 2017-751 du 7 septembre 2017 et la législation par ordonnances » du 20 septembre 2017 publié parallèlement sur ce site sous la rubrique À l’écoute du droit et de la jurisprudence [5]. Nous n’analyserons pas davantage tous les points de droit tranchés par le Conseil constitutionnel mais n’en sélectionnerons que quelques-uns qui nous ont paru les plus significatifs.

En revanche, au moins sur les trois points de droit que nous analyserons ci-dessous, cette décision ne nous paraît pas convaincante car elle nous semble faire du Conseil constitutionnel davantage un auxiliaire du Gouvernement plutôt qu’une institution juridictionnelle impartiale et indépendante chargée de dire le droit constitutionnel, ce que tout citoyen devrait pouvoir légitimement attendre de lui.

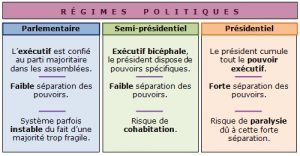

I/ La consécration par le Conseil constitutionnel d’un régime qui n’a plus rien de parlementaire…

Rappelons que les ordonnances de l’article 38 de la Constitution constituent une dérogation à la répartition des compétences entre le Parlement et le Gouvernement telle qu’elle résulte des articles 34 et 37 de la Constitution. Elles sont également une exception au principe selon lequel c’est le Parlement qui vote la loi (article 24 C) dès l’instant que les ordonnances émanent du Gouvernement et sont édictées unilatéralement sans vote à l’instar de tous les actes de l’Exécutif.

La tendance à user de l’article 38 C n’a cessé de se développer.

Selon une étude du Sénat [6], de 1960 à 1990, soit pendant les 30 premières années d’existence de la 5ème République, le recours aux ordonnances de l’article 38 s’est traduit par l’adoption seulement de 25 lois d’habilitation qui ont engendré quelque 158 ordonnances couvrant des domaines aussi divers que l’outre-mer, la fiscalité ou la législation sociale pour donner lieu seulement à une trentaine de ratifications.

Ce sont ensuite d’abord les années 90 qui ont été propices au développement des ordonnances pour l’actualisation du droit ultra-marin. Mais, surtout, cette même tendance s’est intensifié par la suite, encore plus fortement, à partir de 2003. Sur dix années, entre 2004 et 2013, pas moins de 357 ordonnances furent prises sur le fondement de l’article 38, soit plus de 2 fois plus que le nombre des ordonnances publiées les 20 années précédentes (155), entre 1984 et 2003.

Dire qu’à l’issue de la décision du 7 septembre 2017 du Conseil constitutionnel notre régime politique de la 5ème République a perdu le peu de traits qui lui restaient encore de sa nature originellement parlementaire, a priori cela ne semble pas être une grande découverte – tellement nous nous sommes habitués et résignés aux errements « présidentialomonarchiques » voire « présidémentiels » quant à la pratique de nos institutions qui se démarque du schéma constitutionnel rappelé ci-contre (en bleu, à gauche) – mais les conséquences ici en sont importantes sur le plan du respect du droit constitutionnel.

Dire qu’à l’issue de la décision du 7 septembre 2017 du Conseil constitutionnel notre régime politique de la 5ème République a perdu le peu de traits qui lui restaient encore de sa nature originellement parlementaire, a priori cela ne semble pas être une grande découverte – tellement nous nous sommes habitués et résignés aux errements « présidentialomonarchiques » voire « présidémentiels » quant à la pratique de nos institutions qui se démarque du schéma constitutionnel rappelé ci-contre (en bleu, à gauche) – mais les conséquences ici en sont importantes sur le plan du respect du droit constitutionnel.

A/ La formation du Gouvernement

Les députés requérants soutenaient que le projet de loi aurait été déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale en méconnaissance du premier alinéa de l’article 38 de la Constitution, dès lors que le Premier ministre n’avait pas encore présenté son « programme » au sens de l’article 49 de la Constitution, nécessaire, selon eux, à la mise en œuvre de l’article 38.

Le Conseil constitutionnel considère implicitement qu’une fois formé le Gouvernement n’est pas tenu de se présenter devant l’assemblée nationale pour engager sa responsabilité sur son programme ou une déclaration de politique générale comme le prévoit l’alinéa 1er de l’article 49 de la constitution.

Le Conseil constitutionnel considère implicitement qu’une fois formé le Gouvernement n’est pas tenu de se présenter devant l’assemblée nationale pour engager sa responsabilité sur son programme ou une déclaration de politique générale comme le prévoit l’alinéa 1er de l’article 49 de la constitution.

La formation du Gouvernement est prévue par l’article 8 de la constitution qui, effectivement, ne fait pas dépendre l’existence juridique et politique de celui-ci d’une investiture parlementaire qui a disparu dès l’origine des institutions de la Vème République.

De ce point de vue, le Conseil constitutionnel fait la distinction entre les deux notions de « programme » résultant respectivement de l’article 38, alinéa 1er de la Constitution (« ordonnances » pour l’exécution du « programme » du Gouvernement) et de l’article 49, alinéa 1er (engagement de la responsabilité du Gouvernement sur son « programme » ou une « déclaration de politique générale »).

Article 38 (alinéa 1er) :

« Le Gouvernement peut, pour l’exécution de son programme, demander au Parlement l’autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi ».

Article 49, alinéa 1er :

« Le Premier ministre, après délibération du Conseil des ministres, engage devant l’Assemblée nationale la responsabilité du Gouvernement sur son programme ou éventuellement sur une déclaration de politique générale ».

Pour le Conseil constitutionnel, il n’y a pas identité ni encore moins fusion du terme « programme » successivement utilisé dans chacun des deux articles précités.

Ainsi, dans le § 7 de sa décision, il considère que :

« 7. Si le premier alinéa de l’article 38 de la Constitution dispose que c’est pour l’exécution de « son programme » que le Gouvernement peut demander l’autorisation de légiférer par ordonnances, la notion de programme ne saurait s’entendre, pour la mise en œuvre de ces dispositions, comme ayant la même acception que le même terme figurant à l’article 49 de la Constitution. Une telle assimilation ne ferait aucune place, pour une éventuelle justification de recours aux dispositions de l’article 38 de la Constitution, aux notions de circonstances imprévues ou de situation requérant des mesures d’urgence. Elle donnerait un champ d’application indéterminé à la procédure d’habilitation prévue par l’article 38 de la Constitution, au détriment du respect des prérogatives du Parlement. Par suite, le grief tiré de la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article 38 de la Constitution doit être écarté. »

« 7. Si le premier alinéa de l’article 38 de la Constitution dispose que c’est pour l’exécution de « son programme » que le Gouvernement peut demander l’autorisation de légiférer par ordonnances, la notion de programme ne saurait s’entendre, pour la mise en œuvre de ces dispositions, comme ayant la même acception que le même terme figurant à l’article 49 de la Constitution. Une telle assimilation ne ferait aucune place, pour une éventuelle justification de recours aux dispositions de l’article 38 de la Constitution, aux notions de circonstances imprévues ou de situation requérant des mesures d’urgence. Elle donnerait un champ d’application indéterminé à la procédure d’habilitation prévue par l’article 38 de la Constitution, au détriment du respect des prérogatives du Parlement. Par suite, le grief tiré de la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article 38 de la Constitution doit être écarté. »

Il est exact que la mise en œuvre de l’article 38 de la Constitution n’est pas liée ni encore moins subordonnée à la mise en œuvre de l’article 49, alinéa 1er, car au cours de la législature le Gouvernement peut recourir plusieurs fois aux ordonnances.

Mais cette argumentation, si elle est correcte sur le plan juridique, quant à la reconnaissance de deux mécanismes indépendants, n’est pas décisive car la question qui se pose alors est « où était le programme du Gouvernement ? »

Il n’échappe à personne que lorsque le Gouvernement vient à peine d’être constitué, il est quasiment inévitable que lorsqu’il demande, aussitôt, une habilitation pour prendre par ordonnances des mesures relevant du domaine de la loi, faute d’un programme préexistant en cours d’exécution et connu du Parlement, les « programmes » auxquels se réfèrent les articles 38 et 49 (alinéa 1er) de la Constitution se recoupent alors forcément, compte tenu du contexte politique.

B/ Où est le « programme » du Gouvernement pour l’exécution duquel celui-ci peut prendre des ordonnances relevant du domaine de la loi ?

Si l’on suit le Conseil constitutionnel dans son raisonnement, le programme du 4 juillet 2017 – développé par le Premier Ministre devant la représentation nationale, en application de l’article 49, alinéa 1er de la Constitution – ne correspond pas, de manière générale, au « programme » visé par l’article 38 de la Constitution.

Mais alors, où est l’autre « programme », celui visé par l’article 38 de la Constitution, car il en faut nécessairement un? Or l’on ne voit pas, entre le 21 juin 2017 (formation du second gouvernement PHILIPPE) et le 4 juillet 2017, la matérialisation concrète d’un programme gouvernemental.

Un rappel de la chronologie des faits et évènements politiques tournant autour de la situation du Gouvernement, depuis les dernières élections présidentielles, est ici nécessaire.

En effet, comme on l’a vu, la mise en œuvre de la demande d’habilitation est liée à l’existence d’un « programme » gouvernemental.

Emmanuel MACRON a été élu Président de la République française le 7 mai 2017, à l’issue du deuxième tour de l’élection présidentielle française de 2017.

Le lundi 15 mai 2017, Édouard PHILIPPE est nommé Premier ministre par le nouveau président, au lendemain de l’investiture de ce dernier.

Or le premier Gouvernement PHILIPPE a été formé le 17 mai 2017.

Initialement prévue pour le mardi 16 mai 2017 « en fin de journée », l’annonce de la composition du gouvernement a lieu le lendemain, mercredi 17 mai, à 15 heures, après vérification de la situation fiscale et des possibles conflits d’intérêts des personnes pressenties pour devenir membres du gouvernement. Le Président de la République réunit le premier Conseil des ministres le jeudi 18 mai 2017.

Le 19 juin 2017, à la suite du deuxième tour des élections législatives du 18 juin 2017, le Premier ministre présente la démission de son gouvernement au Président de la République. Celui-ci l’accepte et le charge d’en former un nouveau. Le porte-parole du gouvernement, Christophe CASTANER, annonce alors un « réajustement à la marge, et plutôt technique ».

Le second Gouvernement PHILIPPE est nommé le 21 juin 2017.

L’on ne peut parler de « programme » gouvernemental que pour autant que la représentation nationale en ait eu connaissance car comment celle-ci pourrait-elle vérifier que l’objet des ordonnances envisagées a un lien avec un tel « programme », condition préalable qui doit impérativement être remplie pour justifier du recours à l’article 38 de la Constitution ?

Or, la conception, comme l’écriture du projet de loi d’habilitation, comme l’ont justement relevé les requérants, datent du mois de juin 2017 puisque la section sociale du Conseil d’État a été saisie du projet le 13 juin, pour l’examiner ensuite une semaine plus tard, le 20 juin, avant de le soumettre, le 22 juin, à l’Assemblée générale du Conseil d’État.

Dans sa déclaration de politique générale du 4 juillet 2017 devant l’Assemblée nationale, le Premier Ministre dira lui-même que, dès le 6 juin 2017, il « a défini avec la ministre du Travail et nous avons partagé avec les partenaires sociaux la feuille de route de cette rénovation sociale. Elle tient en quatre points : Renforcer le dialogue social dans l’entreprise et dans les branches, redonner du pouvoir d’achat aux actifs, sécuriser les parcours professionnels, rendre notre système de retraite plus juste et plus lisible. » [7]

C’est dire que le projet de loi préparé par le Premier Ministre et la Ministre du Travail, à partir du 6 juin 2017, ne s’adossait pas au « programme » du Gouvernement car, en effet, l’intervention du président de la République devant le Congrès s’est faite seulement un mois après, à la date du lundi 3 juillet, et le discours de politique générale du Premier Ministre – précisant le programme du Gouvernement – a été approuvé par l’Assemblée nationale le 4 juillet par un vote de confiance. Certes, objectera-t-on, tous les projets de loi sont forcément ainsi conçues et élaborés inévitablement en amont de l’intervention du Parlement. Mais les projets de loi ont la caractéristique d’être indépendants de toute contrainte dite « programmatique » et ont une existence propre sans aucune nécessité formelle de rattachement à un programme car le Parlement se prononcera sur leur contenu sans être lui-même dessaisi.

Or, en l’occurrence, le projet de loi d’habilitation intervient comme un « électron libre », en dehors même de tout rattachement à un quelconque « programme », car il a été adopté en Conseil des ministres le mercredi 28 juin 2017 et transmis à l’Assemblée nationale le jeudi 29 juin 2017. Et, comme il a été dit, dès le premier Gouvernement PHILIPPE, à partir du 6 juin 2017, le Premier Ministre et la Ministre du Travail avaient commencé à élaborer le contenu de la loi d’habilitation et à fixer le dispositif des futures ordonnances.

C’est dire qu’au moment où l’Assemblée nationale a été saisie (29 juin 2017), le projet de loi ne se rattachait à aucun programme gouvernemental précis puisque le Premier Ministre n’exposera son programme à l’Assemblée nationale que le 4 juillet 2017 dans lequel il annoncera la réforme du Code du Travail par ordonnances en s’exprimant ainsi [8] :

« Le courage c’est aussi de rénover enfin notre modèle social. Nous sommes dans notre pays fortement et légitimement attachés à l’égalité, égalité devant la loi, égalité des droits. Pourtant, nous sentons bien aujourd’hui que cette égalité est malmenée, le code du travail est le même pour tous mais le niveau de protection n’est pas le même dans les grands groupes, dans les PME ou pour celui qui accumule des CDD. Et nous savons aussi que chacun aspire à notre époque à plus de libertés, liberté de choisir sa carrière professionnelle, de changer de métier, liberté de créer, liberté d’entreprendre, liberté de concilier sa vie professionnelle et sa vie personnelle.

« Les catégories traditionnelles qui ont structuré notre vie sociale s’effritent. Frontière entre salariat et travail indépendant, rôle de la loi et du contrat, répartition de la valeur. Tout cela est profondément bouleversé par l’impact conjugué de la mondialisation et de la révolution numérique. « Voilà pourquoi nous voulons rénover notre modèle social, pour qu’il crée des protections véritablement efficaces au lieu de les garantir seulement sur le papier. Pour qu’il accompagne celui qui veut prendre un risque, au lieu d’être seulement tourné vers celui qui est déjà installé.

« Dès le 6 juin dernier [9], j’ai défini avec la ministre du Travail et nous avons partagé avec les partenaires sociaux la feuille de route de cette rénovation sociale. Elle tient en quatre points : Renforcer le dialogue social dans l’entreprise et dans les branches, redonner du pouvoir d’achat aux actifs, sécuriser les parcours professionnels, rendre notre système de retraite plus juste et plus lisible.

« Nous voulons avancer vite, car l’urgence sociale est forte. Mais nous avançons sans précipitation. Nous sommes encore dans le temps de la concertation avec les partenaires sociaux. Cette semaine, commencera le temps du débat parlementaire avec l’examen du projet « de loi d’habilitation pour le renforcement du dialogue social». À la fin de l’été, viendra le temps de la décision, lorsque les ordonnances seront publiées. »

Certes, au moment où il fait cette déclaration de politique générale pour préciser son programme (déjà largement exposé la veille par le Président de la République lui-même), la loi d’habilitation n’aura pas encore été ni débattue ni encore moins adoptée par le Parlement et pouvait être considérée comme rattachée au programme du Gouvernement par une forme d’anticipation….

En effet, l’examen de ce texte – permettant au gouvernement de réformer le code du travail par ordonnances – a débuté le 10 juillet 2017 à l’Assemblée nationale, soit quatre jours après son vote, le 6 juillet, en commission des affaires sociales, et 6 jours après la déclaration de politique générale du Premier Ministre devant l’Assemblée nationale.

Le 13 juillet 2017, après 4 jours de débats, l’Assemblée nationale a adopté, en première lecture, le texte du Gouvernement.

Après sa transmission au Sénat le 17 juillet 2017, les sénateurs ont adopté, le 27 juillet 2017, en première lecture le projet, mais en modifiant le texte voté par l’Assemblée nationale en première lecture. Le texte étant examiné en procédure accélérée, il devait ensuite passer devant une commission paritaire, qui devait élaborer une version de compromis sur laquelle l’Assemblée nationale et le Sénat devaient à nouveau se prononcer. Cette commission s’est réunie le 31 juillet 2017 et a mis au point une nouvelle version de compromis. L’Assemblée nationale a adopté, en seconde lecture, le 1er août 2017, le texte élaborée par la Commission paritaire. Le 2 août 2017 le Sénat, en deuxième lecture, devait à son tour adopter ce texte.

Pour un texte d’un enjeu aussi important – car remettant en cause le compromis social né au lendemain de la seconde guerre mondiale -, c’est dire si les choses ont été conduites au pas de charge puisqu’en moins d’un mois le Parlement a adopté le texte (entre le 6 juillet 2017 et le 2 août 2017), au prix d’un véritable détournement de procédure contraire à l’esprit comme à la lettre de la Constitution du 4 octobre 1958.

En effet, le détournement de la procédure constitutionnelle réside dans le fait que le projet de loi d’habilitation, entre le moment où il a été élaboré par le Gouvernement (6 juin 2017) et sa transmission sur le bureau de l’Assemblée nationale (29 juin 2017) ne pouvait encore être rattaché à aucun programme gouvernemental. Ce « programme » n’est venu qu’ensuite devant l’Assemblée nationale à partir du 4 juillet 2017, à l’occasion de la déclaration de politique générale du Premier Ministre devant l’Assemblée nationale. Cela suppose donc, faute de l’existence d’un « programme » antérieur et déjà en cours d’exécution, qu’on lie nécessairement le « programme » de l’article 38 de la Constitution à la déclaration de politique générale du Gouvernement du 4 juillet 2017 à l’occasion de laquelle il a exposé son programme conformément à l’alinéa 1er de l’article 49 de la Constitution.

En fait, pour reprendre les propres termes de la décision du Conseil constitutionnel, c’est bien sa solution qui, contrairement au libellé de l’article 38 de la Constitution, « donne un champ d’application indéterminé à la procédure d’habilitation prévue par l’article 38 de la Constitution, au détriment du respect des prérogatives du Parlement. »

L’on voit bien, derrière cette discussion juridique relative au respect des prérogatives du Parlement, combien la pratique de notre régime politique, en s’affranchissant des règles du jeu inhérentes à sa nature originellement parlementaire, aboutit parfois à des impasses et à un galimatias constitutionnel…

Un Premier Ministre qui, n’étant plus véritablement le chef du Gouvernement – car c’est le Président de la République qui est devenu le véritable chef politique de l’Exécutif [10] (y compris du Gouvernement) – attend la parole du Président avant de dévoiler, devant la représentation nationale, le programme du Président en se l’appropriant. C’est le Président de la République qui bâtit lui-même son « programme » au moment des élections présidentielles [11], en dehors du Parlement. L’on voit bien, ensuite, que de manière extra parlementaire la mise en œuvre de ce « programme » s’opère en amont du débat parlementaire, alors que certaines procédures – comme celles de l’article 38 qui implique l’existence d’un programme – s’inscrivent originellement, fondamentalement et toujours formellement dans un cadre parlementaire.

L’on touche ici à la complexité de notre régime politique née d’une certaine pratique confiscatoire présidentielle – qui échappe aux catégories constitutionnelles classiques – mais qui, de manière constitutionnelle, conserve encore certaines caractéristiques fortes du régime parlementaire. C’est toujours le Gouvernement qui agit (articles 20 et 21 de la Constitution [12]), qui possède l’initiative de la loi (concurremment avec le Parlement), qui est seul responsable devant l’Assemblée nationale (article 49 C) et qui est censé avoir un « programme » (mais qui, en l’occurrence, n’est pas le sien) et à qui il appartient encore de demander au Parlement une habilitation législative pour l’exécution de « son programme » (article 38 C)… alors qu’un tel « programme » n’a pas forcément une existence propre en dehors de la volonté présidentielle…

II/ LA CLARTE du DEBAT ET L’OBJECTIF DE VALEUR CONSTITUTIONNELLE

Si l’on veut éviter que l’autorisation donnée par le Parlement au Gouvernement d’intervenir dans le domaine législatif par le biais d’ordonnances ne se transforme en blanc-seing, la procédure d’habilitation devrait être davantage encadrée qu’elle ne l’est.

Il y va de la sincérité et de la clarté des débats.

A/ Une conception de l’article 38 stricto sensu

Le Conseil constitutionnel reprend dans sa décision n° 2017-751 du 7 septembre 2017 sa jurisprudence antérieure. Il estime dans le § 2 de sa décision que la seule contrainte qui pèse sur le Gouvernement, lors de la présentation de sa loi d’habilitation, est seulement d’indiquer « la finalité des mesures qu’il se propose de prendre par voie d’ordonnances ainsi que leur domaine d’intervention ».

En revanche, il estime que l’article 38 « n’impose pas au Gouvernement de faire connaître la teneur des ordonnances qu’il prendra en vertu de cette habilitation » :

« 2. Aux termes du premier alinéa de l’article 38 de la Constitution : « Le Gouvernement peut, pour l’exécution de son programme, demander au Parlement l’autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi ». Si cette disposition fait obligation au Gouvernement d’indiquer avec précision au Parlement, afin de justifier la demande qu’il présente, la finalité des mesures qu’il se propose de prendre par voie d’ordonnances ainsi que leur domaine d’intervention, elle n’impose pas au Gouvernement de faire connaître au Parlement la teneur des ordonnances qu’il prendra en vertu de cette habilitation. »

C’est dans la décision n° 76-72 DC du 12 janvier 1977, relative à la loi autorisant le Gouvernement à modifier par ordonnances les circonscriptions pour l’élection des membres de la chambre des députés du territoire Français des Afars et des Issas, que le Conseil constitutionnel a posé cette jurisprudence :

« 2. Considérant que, s’il est, de la sorte, spécifié à l’alinéa premier de l’article 38 précité de la Constitution, que c’est pour l’exécution de son programme que le Gouvernement se voit attribuer la possibilité de demander au Parlement l’autorisation de légiférer, par voie d’ordonnances, pendant un délai limité, ce texte doit être entendu comme faisant obligation au Gouvernement d’indiquer avec précision au Parlement, lors du dépôt d’un projet de loi d’habilitation et pour la justification de la demande présentée par lui, quelle est la finalité des mesures qu’il se propose de prendre. »

1°) Il y a lieu de noter combien la notion de « programme » était alors importante et centrale (ce qui, comme nous l’avons vu, a été oublié dans la présente décision du 7 septembre 2017) puisque c’est à celui-ci que se rapporte la nécessité de la précision de la « finalité des mesures qu’il (= le Gouvernement) se propose de prendre ».

Or, dans sa décision N° 2017-715 du 7 septembre 2017, le CC n’établit plus le lien entre la finalité des mesures, leur domaine d’intervention et le « programme » du Gouvernement auquel elles se rattachent., comme si la finalité des mesures était en elle-même constitutive d’un « programme ». C’est également d’ailleurs l’interprétation du Sénat, dans son étude précitée qui fait cet amalgame : « L’expression susvisée signifie que le Gouvernement doit justifier la demande d’habilitation en indiquant la finalité des mesures qu’il entend prendre par voie d’ordonnance. Le Conseil constitutionnel et le Conseil d’État ont été conduits à définir la portée de cette exigence constitutionnelle. »

2°) C’est dans la décision n° 99-421 DC du 16 décembre 1999, relative à la loi portant habilitation du Gouvernement à procéder, par ordonnances, à l’adoption de la partie législative de certains codes que le CC a considéré, dans le § 12 de sa décision, que l’article 38 n’imposait pas au Gouvernement l’obligation de faire connaître au Parlement le contenu des ordonnances.

« 12. Considérant, en premier lieu, que, si l’article 38 de la Constitution fait obligation au Gouvernement d’indiquer avec précision au Parlement, afin de justifier la demande qu’il présente, la finalité des mesures qu’il se propose de prendre par voie d’ordonnances ainsi que leur domaine d’intervention, il n’impose pas au Gouvernement de faire connaître au Parlement la teneur des ordonnances qu’il prendra en vertu de cette habilitation ; »

B/ Discussion

1°) Le Conseil constitutionnel a préféré s’enfermer dans le strict cadre formel de l’article 38, alors que l’enjeu est plus largement constitutionnel que la prise en considération exclusive de ce seul article.

Certes, à le considérer seul et isolément, l’article 38 n’impose pas formellement au Gouvernement de faire connaître au Parlement la teneur des ordonnances, mais on peut regretter que cette exigence n’ait pas été posée en vertu de la jurisprudence du Conseil constitutionnel relative à la clarté et à la sincérité des débats au niveau du Parlement – car il n’est pas sûr que le Parlement sache très bien ainsi ce à quoi il s’engage -, ainsi que celui d’intelligibilité et d’accessibilité de la loi.

Quant au contenu-même de l’article 38, il est très large, et sans doute même trop large. Or, pour Jean-Marc SAUVÉ, Vice-Président du Conseil d’Etat, si la législation déléguée se justifie dans les domaines les plus divers par la nécessité de l’urgence, la législation d’outre-mer, la codification du droit à droit constant, l’adaptation du droit existant à l’outre-mer, en revanche, il existe des domaines où, politiquement, la législation déléguée présente moins de légitimité : il s’agit des domaines concernant la mise en œuvre de « réformes substantielles de notre droit notamment civil, commercial, social et pénal, ou les réformes structurelles ayant une incidence économique ou sociale élevée et, en tout cas, considérée comme telle par les acteurs institutionnels et nos concitoyens. » En effet, selon lui, il s’agit d’éviter de « retirer au Parlement l’examen de textes qui, compte tenu de leur domaine d’intervention et de leurs enjeux politiques, relèvent du cœur de ses missions » (cf. Jean-Marc SAUVÉ, Vice-président du Conseil d’Etat, « La législation déléguée », Intervention, le 6 juin 2014, à l’occasion du colloque organisé par le Centre d’études constitutionnelles et politiques, l’Institut Cujas et la Société de législation comparée).

On ne saurait mieux dire qu’en matière de droit du travail (droit social par excellence), le recours à la législation déléguée devrait être constitutionnellement prohibée, et en tout cas, n’est pas politiquement souhaitable ni utile. Pour les mêmes raisons, l’usage de l’article 49-3 de la Constitution devrait être interdit dans ces mêmes matières, en attendant son abrogation totale. Il est donc urgent salubrité publique et nationale de modifier en conséquence les articles 38 et 49 de notre Constitution actuelle pour en restreindre les champs respectifs d’application pour protéger les droits du Parlement afin de restaurer le débat public et politique concernant l’ensemble des citoyens.

Ceux-ci ont le droit d’être informés sur les débats législatifs portant sur leurs conditions de vie quotidienne, de les suivre et même devraient pouvoir intervenir, le cas échéant, dans le processus législatif : référendums à la fois d’initiative de la loi et d’abrogation d’une loi déjà faite mais discutable, ce qui suppose une véritable modification de notre Constitution. Cela aurait le mérite de nous changer des réformettes habituelles convenues dans les Congrès ouatés et feutrés réunis à Versailles. A cet égard, la dernière, de juillet 2008, a été sans incidence sur le pouvoir donné à nos concitoyens pour se faire enfin entendre et elle n’a rien changé au fonctionnement monarchique de notre régime politique dont, comme l’ont montré les dernières présidentielles ainsi que lors des élections législatives qui les ont suivies tant de nos concitoyens – qui boudent les urnes ou votent « blanc » – se détachent de plus en plus.

2°) L’objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi

L’objectif d’intelligibilité et d’accessibilité de la loi a été consacré par la décision N° 99-421 du 16 décembre 1999 du Conseil constitutionnel relative à la loi portant habilitation du gouvernement à procéder, par ordonnances, à l’adoption de la partie législative à certains codes :

L’objectif d’intelligibilité et d’accessibilité de la loi a été consacré par la décision N° 99-421 du 16 décembre 1999 du Conseil constitutionnel relative à la loi portant habilitation du gouvernement à procéder, par ordonnances, à l’adoption de la partie législative à certains codes :

« 13. Considérant, en deuxième lieu, que l’urgence est au nombre des justifications que le Gouvernement peut invoquer pour recourir à l’article 38 de la Constitution ; qu’en l’espèce, le Gouvernement a apporté au Parlement les précisions nécessaires en rappelant l’intérêt général qui s’attache à l’achèvement des neuf codes mentionnés à l’article 1er, auquel faisait obstacle l’encombrement de l’ordre du jour parlementaire ; que cette finalité répond au demeurant à l’objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi ; qu’en effet l’égalité devant la loi énoncée par l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et » la garantie des droits » requise par son article 16 pourraient ne pas être effectives si les citoyens ne disposaient pas d’une connaissance suffisante des normes qui leur sont applicables ; qu’une telle connaissance est en outre nécessaire à l’exercice des droits et libertés garantis tant par l’article 4 de la Déclaration, en vertu duquel cet exercice n’a de bornes que celles déterminées par la loi, que par son article 5, aux termes duquel » tout ce qui n’est pas défendu par la loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu’elle n’ordonne pas ».

Cet objectif de valeur constitutionnelle (OVC), depuis la décision précitée du 16 décembre 1999 du Conseil constitutionnel, a été fréquemment invoqué par les requérants devant le Conseil, notamment dans ses décisions : 1°)n° 2001-455 DC du 12 janvier 2002 relative à la loi de modernisation sociale ; 2°) n° 2003-475 DC du 24 juillet 2003 relative à la loi portant réforme des sénateurs; 3°) n° 2004-500 DC du 29 juillet 2004 portant loi organique relative à l’autonomie financière des collectivités territoriales). Dans cette dernière décision, le Conseil fait un lien exprès entre le plein exercice de la compétence confiée au législateur par l’article 34 de la constitution et l’intelligibilité de la norme.

3°) Le fondement de l’objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi

Un peu plus tard, comme il l’avait d’ailleurs déjà fait dans sa décision précitée N° 99-421 du 16 décembre 1999, le Conseil constitutionnel rattachera à nouveau, dans sa décision N° 2009-592 DC du 19 novembre 2009 portant sur la Loi relative à l’orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie, l’objectif de valeur constitutionnelle aux articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration de droits de l’homme et du citoyen de 1789 :

« 6. Considérant qu’il incombe au législateur d’exercer pleinement la compétence que lui confie la Constitution et, en particulier, son article 34 ; que le plein exercice de cette compétence ainsi que l’objectif de valeur constitutionnelle d’intelligibilité et d’accessibilité de la loi, qui découle des articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, lui imposent d’adopter des dispositions suffisamment précises et des formules non équivoques ; qu’il doit en effet prémunir les sujets de droit contre une interprétation contraire à la Constitution ou contre le risque d’arbitraire, sans reporter sur des autorités administratives ou juridictionnelles le soin de fixer des règles dont la détermination n’a été confiée par la Constitution qu’à la loi ; » (Journal officiel du 25 novembre 2009, page 20223, texte n° 6, Recueil, p. 193).

« 6. Considérant qu’il incombe au législateur d’exercer pleinement la compétence que lui confie la Constitution et, en particulier, son article 34 ; que le plein exercice de cette compétence ainsi que l’objectif de valeur constitutionnelle d’intelligibilité et d’accessibilité de la loi, qui découle des articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, lui imposent d’adopter des dispositions suffisamment précises et des formules non équivoques ; qu’il doit en effet prémunir les sujets de droit contre une interprétation contraire à la Constitution ou contre le risque d’arbitraire, sans reporter sur des autorités administratives ou juridictionnelles le soin de fixer des règles dont la détermination n’a été confiée par la Constitution qu’à la loi ; » (Journal officiel du 25 novembre 2009, page 20223, texte n° 6, Recueil, p. 193).

4°) L’imprécision de certaines dispositions de la loi d’habilitation invoquée par les requérants

Sans invoquer explicitement l’objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi – qui eût sûrement donné plus de force à leur argumentation car se référant à la propre jurisprudence du CC -, les requérants, dans leur saisine du CC, avaient néanmoins très justement souligné l’imprécision de certaines dispositions de la loi d’habilitation.

« Or, il apparaît que les termes des habilitations consenties manquent de clarté et de précision tant au regard de leur finalité qu’à celui de leur domaine d’intervention. Cette absence de précision est d’autant plus manifeste aux articles 1, 2, 3, 5 et 6 du projet de loi d’habilitation qu’elle est susceptible de conduire à la mise en cause de droits ayant valeur constitutionnelle tels que le principe de séparation des pouvoirs, d’égalité devant la loi, ainsi que, tout particulièrement les droits garantis par les alinéas 5, 6, 8 et 11, du Préambule de la Constitution de 1946, à savoir le droit au travail, le droit à l’action syndicale et le droit à la santé, en vertu desquels « chacun a le devoir de travailler et d’occuper un emploi », « tout homme peut défendre ses droits et ses intérêts par l’action syndicale et adhérer au syndicat de son choix », « tout travailleur participe, par l’intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu’à la gestion des entreprises. », et « [la Nation] garantit à tous (…) la protection de la santé (…) ».

Ainsi au regard de l’importance de l’enjeu, le Conseil constitutionnel aurait-il pu orienter sa décision dans deux directions :

– une direction consistant à s’arrêter davantage sur l’argument des requérants relatif à l’imprécision de certains articles, comme le CC l’a fait parfois ;

– une autre direction intégrant sa propre jurisprudence sur l’OVC d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi dans le domaine de l’article 38 eût été encore plus radicale en modifiant sa jurisprudence sur les ordonnances de l’article 38 en faisant obligation au Gouvernement de communiquer la teneur de celles-ci en appui de sa demande de loi d’habilitation.

Comme l’ont écrit certains chroniqueurs (voir ci-dessous) [13] :

« Le principe de clarté et de sincérité du débat parlementaire et l’objectif d’intelligibilité et d’accessibilité de la loi s’inscrivent tous deux dans l’optique de la consolidation de l’État de droit démocratique. Le premier doit permettre l’émergence de la volonté générale à travers l’expression d’un débat où les partis d’opposition pourront faire entendre leur voix ; le second concerne la possibilité pour le citoyen de comprendre la norme et de participer aussi au respect de l’État de droit. Le Conseil constitutionnel s’adresse alors au législateur et s’intéresse au travail parlementaire d’élaboration de la loi. »

« Le principe de clarté et de sincérité du débat parlementaire et l’objectif d’intelligibilité et d’accessibilité de la loi s’inscrivent tous deux dans l’optique de la consolidation de l’État de droit démocratique. Le premier doit permettre l’émergence de la volonté générale à travers l’expression d’un débat où les partis d’opposition pourront faire entendre leur voix ; le second concerne la possibilité pour le citoyen de comprendre la norme et de participer aussi au respect de l’État de droit. Le Conseil constitutionnel s’adresse alors au législateur et s’intéresse au travail parlementaire d’élaboration de la loi. »

III/ LA DECISION AU FOND : UNE ÉTHIQUE DÉLIBÉRÉMENT LIBERALE…

Outre ses caractères d’indivisibilité et de laïcité, notre texte constitutionnel, comme il a été dit, qualifie également la France comme une « République… démocratique et sociale ».

Outre ses caractères d’indivisibilité et de laïcité, notre texte constitutionnel, comme il a été dit, qualifie également la France comme une « République… démocratique et sociale ».

Or nous ne retrouvons pas ces deux derniers caractères de notre République dans la décision du Conseil constitutionnel (CC).

En effet, sur tous les points invoqués par les requérants et solidement argumentés, le Conseil constitutionnel (CC) a rejeté leur recours par une série de déclarations de conformité à la Constitution.

Nous ne reprendrons pas ici tous ces points de manière exhaustive, renvoyant à la décision du CC elle-même figurant dans l’Annexe de notre article publié le 21 septembre 2017 sur ce site dans la rubrique « A l’écoute du droit et de la jurisprudence », sous le titre « La décision du Conseil constitutionnel DC N° 2017-751 du 7 septembre 2017 et la législation par ordonnances » (http://www.ideesaisies.org/la-decision-du-conseil-constitutionnel-du-7-septembre-2017-et-la-legislation-par-ordonnances-par-louis-saisi/).

Pour ne pas alourdir nos développements, déjà abondants, nous ne nous arrêterons ici, dans le cadre de cette modeste réflexion, que sur deux points de droit tranchés par le Conseil constitutionnel : d’une part, le référendum d’entreprise ; d’autre part, le plafonnement des indemnités réparatrices sanctionnant un licenciement abusif. Ces deux points nous paraissent en effet très révélateurs de l’esprit de la loi d’habilitation et de ce qu’on peut craindre des ordonnances qui seront prises dans ces deux domaines.

A/ Le référendum d’entreprise [14]

1°) La situation actuelle : les dispositions du Code du Travail

Le référendum d’entreprise existe déjà dans le Code du Travail. Il a été introduit par la loi El Khomri du 8 août 2016 dans deux domaines : celui de la durée du travail, du repos et des congés d’une part ; celui du travail du dimanche avec des compensations, d’autre part.

Le référendum d’entreprise existe déjà dans le Code du Travail. Il a été introduit par la loi El Khomri du 8 août 2016 dans deux domaines : celui de la durée du travail, du repos et des congés d’une part ; celui du travail du dimanche avec des compensations, d’autre part.

a) En matière de durée du travail, du repos et des congés, le référendum est surtout conçu pour arbitrer des divergences de vues sur un accord d’entreprise entre syndicats majoritaires et syndicats minoritaires

C’est l’article 21 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels qui a prévu cette possibilité intégrée dans l’article L 2232-12 du Code du travail.

Le décret n° 2016-1797 du 20 décembre 2016 relatif aux modalités d’approbation par consultation des salariés de certains accords d’entreprise en a fixé les conditions d’application.

La tenue d’un référendum d’entreprise requiert au préalable un accord d’entreprise. Pour qu’un accord puisse s’appliquer, il doit être majoritaire, c’est-à-dire signé par des syndicats représentant plus de 50% des salariés aux élections du comité d’entreprise, de la délégation unique du personnel ou des délégués du personnel.

Mais, faute de l’existence d’une telle majorité, les syndicats minoritaires, signataires d’un accord, et représentant plus de 30% des voix des salariés (suffrages exprimés), peuvent demander un référendum pour le valider. Les organisations syndicales « disposent d’un délai d’un mois à compter de la signature de l’accord pour indiquer qu’elles souhaitent une consultation des salariés visant à valider l’accord », précise le texte. Le vote devra être organisé dans les deux mois suivant la signature de l’accord.

Les modalités de la consultation sont fixées par un protocole électoral conclu entre l’employeur et les organisations signataires de l’accord, protocole qui devra par la suite être porté à la connaissance des salariés « au plus tard quinze jours avant la consultation ». En cas de désaccord sur ces modalités, le tribunal d’instance peut être saisi sous huit jours.

Le référendum devra ensuite avoir lieu « dans un délai de deux mois à compter de la conclusion de l’accord ». Son organisation matérielle incombe à l’employeur. Il a lieu « pendant le temps de travail, au scrutin secret sous enveloppe ou par voie électronique ». Le résultat du vote « fait l’objet d’un procès-verbal dont la publicité est assurée dans l’entreprise par tout moyen », et qui sera annexé à l’accord.

Dans ce schéma, l’on voit que les organisations syndicales sont toujours associées et constamment présentes dans le déclenchement du processus référendaire.

Il reste que la hiérarchie antérieure des normes a été inversée pour donner le primat à l’accord d’entreprise sur l’accord de branche, pour tout ce qui concerne la durée du travail (nombre maximum d’heures travaillées, heures supplémentaires, congés payés, temps de repos). Les négociations se tiennent désormais au niveau de l’entreprise. Lorsque l’accord est adopté par au moins 50% des représentants syndicaux de l’entreprise ou après référendum, il pourra prévaloir sur l’accord de branche, même s’il est moins avantageux pour les salariés.

Un accord d’entreprise peut porter la durée légale du travail hebdomadaire à 46 heures sur 12 semaines contre 44 antérieurement (Art. L. 3121-23 du Code du Travail).

Il est également prévu qu’un accord d’entreprise puisse modifier le taux de majoration des heures supplémentaires sans toutefois que cette majoration puisse être inférieure à 10% de ce que prévoit l’accord de branche ou la convention collective (article L 3121-33 du Code du Travail).

b) En matière de travail du dimanche et des compensations

La loi El Khomri a introduit dans le Code du Travail, pour permettre l’accueil du public ou ne pas gêner le fonctionnement d’une entreprise, la possibilité, sur autorisation du préfet, qu’il soit dérogé au repos dominical, soit toute l’année, soit à certaines époques de l’année, sous réserve qu’il soit compensé par un autre jour.

La loi El Khomri a introduit dans le Code du Travail, pour permettre l’accueil du public ou ne pas gêner le fonctionnement d’une entreprise, la possibilité, sur autorisation du préfet, qu’il soit dérogé au repos dominical, soit toute l’année, soit à certaines époques de l’année, sous réserve qu’il soit compensé par un autre jour.

L’article L3132-25-3 du Code du Travail précise que les autorisations (accordées par le Préfet) sont accordées au vu d’un accord collectif. Mais il prévoit aussi qu’à défaut d’un tel accord, la décision unilatérale de l’employeur est prise après référendum.

C‘est ainsi qu’aux termes de l’alinéa 1er du § I de l’article précité, l’’accord collectif doit fixer les contreparties accordées aux salariés privés du repos dominical ainsi que les engagements pris en termes d’emploi ou en faveur de certains publics en difficulté ou de personnes handicapées).

S’agissant de la décision unilatérale de l’employeur d’imposer le travail du dimanche en dehors de tout accord, l’alinéa 2 du § I de l’article L 3132-25-3 du Code du Travail dispose :

« En l’absence d’accord collectif applicable, les autorisations sont accordées au vu d’une décision unilatérale de l’employeur, prise après avis du comité d’entreprise ou des délégués du personnel, lorsqu’ils existent, approuvée par référendum organisé auprès des personnels concernés par cette dérogation au repos dominical. La décision de l’employeur approuvée par référendum fixe les contreparties accordées aux salariés privés du repos dominical ainsi que les engagements pris en termes d’emploi ou en faveur de certains publics en difficulté ou de personnes handicapées. Dans ce cas, chaque salarié privé du repos du dimanche bénéficie d’un repos compensateur et perçoit pour ce jour de travail une rémunération au moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente. ».

Dans ce schéma, contrairement aux précédents, l’on voit que sur le travail du dimanche, l’employeur peut unilatéralement décider, sans être tenu d’avoir élaboré un accord avec les représentants des salariés, à charge ensuite de devoir consulter les salariés.

2°) Le référendum d’entreprise figure dans le point b du 2° de l’article 1er de la loi d’habilitation

Certains taxent, de manière très lucide, le référendum d’entreprise de « faux ami »…

Certains taxent, de manière très lucide, le référendum d’entreprise de « faux ami »…

Le point b du 2° de l’article 1er de la loi d’habilitation autorise le Gouvernement à prendre par ordonnances toute mesure permettant de favoriser les conditions de mise en œuvre de la négociation collective en facilitant « le recours à la consultation des salariés pour valider un accord, à l’initiative d’un syndicat représentatif dans l’entreprise, de l’employeur ou sur leur proposition conjointe ».

Dans sa décision du 7 septembre 2017 précitée, le Conseil constitutionnel a tranché ce point dans les §§ 17 à 20 ci-dessous :

« . En ce qui concerne le b du 2° de l’article 1er :

« 17. Le b du 2° de l’article 1er habilite le Gouvernement à prendre par ordonnances toute mesure permettant de favoriser les conditions de mise en œuvre de la négociation collective en facilitant « le recours à la consultation des salariés pour valider un accord, à l’initiative d’un syndicat représentatif dans l’entreprise, de l’employeur ou sur leur proposition conjointe »

« 18. Les députés requérants soutiennent que cette habilitation ne satisfait pas aux exigences de précision découlant de l’article 38 de la Constitution. Selon eux, elle permettrait au Gouvernement de prévoir que l’employeur peut décider, seul, de consulter les salariés pour valider un accord de négociation collective, ce qui aurait pour effet de porter atteinte à la place prédominante des organisations syndicales dans la négociation collective, en violation des sixième et huitième alinéas du Préambule de la Constitution de 1946 ».

« 19. Aux termes du sixième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 : « Tout homme peut défendre ses droits et ses intérêts par l’action syndicale… ». Aux termes du huitième alinéa du même préambule : « Tout travailleur participe, par l’intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu’à la gestion des entreprises ». Si ces dispositions confèrent aux organisations syndicales vocation naturelle à assurer, notamment par la voie de la négociation collective, la défense des droits et intérêts des travailleurs, elles ne leur attribuent pas pour autant un monopole de la représentation des salariés en matière de négociation collective. »

« 20. En premier lieu, en habilitant le Gouvernement à faciliter le recours à la consultation des salariés pour valider un accord, à l’initiative d’un syndicat représentatif dans l’entreprise, de l’employeur ou sur leur proposition conjointe, le législateur a suffisamment précisé les finalités des mesures susceptibles d’être prises par voie d’ordonnance ainsi que leur domaine d’intervention. Le grief tiré de la méconnaissance de l’article 38 de la Constitution doit être écarté. »

Déjà, la conclusion de conformité à l’article 38 de la Constitution doit ici être relevée comme assez peu rationnelle car le grief d’inconstitutionnalité portait surtout sur la méconnaissance des alinéas 6 et 8 du Préambule de la Constitution de 1946. La contestation des requérants portait sur le pouvoir donné à l’employeur, seul, de proposer au référendum la validation d’un accord d’entreprise en concurrence et à égalité du même pouvoir donné aux syndicats représentatifs dans l’entreprise.

En effet, si l’initiative de soumettre au référendum un accord d’entreprise ne résulte pas de la proposition conjointe de l’employeur et du ou des syndicat(s) de l’entreprise, c’est qu’il y a alors une divergence ou même un conflit avec le ou les syndicats sur le contenu de l’accord, et dès lors l’on ne peut parler d’un accord avec celui-ci ou ceux-ci, ce qui signifie que dans un tel cas, faute d’accord, l’employeur ne saurait en appeler à l’arbitrage des salariés.

Mais si ce n’est pas avec le ou les syndicats dans l’entreprise, le texte législatif n’est pas clair car pour qu’il y ait accord il faut être au moins deux et l’on peut se poser la question de savoir avec qui l’employeur peut conclure un tel accord

Bien que le texte ne le dise pas expressément, il s’agit, sans doute, du cas de figure où il n’y a pas de syndicat dans l’entreprise et où l’employeur pourrait conclure un accord avec les salariés [15] .

Encore, aurait-il fallu le dire explicitement et ne pas traiter sur le même plan et de manière elliptique des situations aussi différentes pour la clarté de la loi.

Lors de la présentation des ordonnances, depuis l’Hôtel MATIGNON, le 31 août 2017, le Premier Ministre et la Ministre du Travail ont précisé les choses ainsi :

Lors de la présentation des ordonnances, depuis l’Hôtel MATIGNON, le 31 août 2017, le Premier Ministre et la Ministre du Travail ont précisé les choses ainsi :

1/ Une négociation simple et accessible pour les entreprises de moins de 50 salariés, grâce à la possibilité de négocier directement avec un élu du personnel sur tous les sujets.

« Lorsqu’il n’y a pas de délégué syndical dans l’entreprise (c’est le cas de 96% des PME), le représentant du personnel, élu par les salariés, pourra conclure un accord collectif sur tous les sujets pour bénéficier de toutes les souplesses offertes par la négociation. « Ainsi, toutes les entreprises de notre pays qui ont des salariés, quel que soit leur nombre, auront un accès direct et simple à la négociation, qui est au cœur de notre projet. »

[Si l’on se réfère aux déclarations du Premier Ministre et de la Ministre du Travail, il semblerait que dans une telle hypothèse, l’existence d’un tel accord n’implique pas ensuite le recours au référendum dans l’entreprise, le représentant élu du personnel faisant office de syndicat d’entreprise et étant assimilé à lui…] (LS)

2/ La possibilité, dans toutes les entreprises de moins de 20 salariés qui n’ont pas d’élu du personnel, de négocier avec leurs salariés sur tous les sujets.

Toujours selon le Premier Ministre et la Ministre du Travail :

« L’employeur pourra consulter ses salariés pour décider collectivement des règles de vie au travail. C’est déjà le cas aujourd’hui pour la mise en place d’un plan d’intéressement ou la validation d’une décision de l’employeur (contreparties au travail dominical par exemple). Les TPE bénéficieront ainsi des mêmes souplesses, des mêmes capacités d’adaptation du droit, que les grandes entreprises : rémunération, temps de travail, organisation du travail, tout cela pourra être directement négocié par le chef d’entreprise avec ses salariés. »

Ici c’est l’employeur qui semble décider seul du recours au référendum, non pas pour soumettre aux salariés la validation d’un accord en amont, mais pour les consulter sur sa proposition unilatérale concernant les règles de vie au travail.

Ici c’est l’employeur qui semble décider seul du recours au référendum, non pas pour soumettre aux salariés la validation d’un accord en amont, mais pour les consulter sur sa proposition unilatérale concernant les règles de vie au travail.

Mais une telle interprétation n’est alors pas conforme à la loi d’habilitation adoptée le 2 août 2017 qui évoque explicitement l’existence en amont d’un « accord ».

En effet, son article 1er dispose :

« Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi afin :

« 2° De favoriser les conditions de mise en œuvre de la négociation collective en :

« b) Facilitant le recours à la consultation des salariés pour valider un accord, à l’initiative d’un syndicat représentatif dans l’entreprise, de l’employeur ou sur leur proposition conjointe ».

Ainsi, dans la loi d’habilitation, « le recours à la consultation des salariés » est prévu « pour valider un accord », soit « à l’initiative d’un syndicat représentatif dans l’entreprise », soit à l’initiative « de l’employeur », « ou sur leur proposition conjointe ».

Dans la présentation – faite par le Gouvernement (Premier Ministre et Ministre du Travail) le 31 août 2017 – de l’ordonnance relative au référendum, on ne voit pas avec qui l’employeur a passé un « accord » puisqu’il s’agit d’une proposition unilatérale de sa part. Par ailleurs, sauf abus de langage, il ne s’agit pas davantage d’une « négociation » puisque les salariés ne sont pas invités à faire des propositions mais simplement à approuver ou rejeter la proposition de l’employeur.

La négociation d’un accord collectif entre l’employeur et un salarié représentant du personnel élu par les salariés ne saurait être considérée comme l’équivalent d’une négociation avec des syndicats. Sans faire ici aucun mauvais procès d’intention à ces salariés sûrement dévoués à la cause de leurs camarades et volontaires pour faire avancer les choses, les poids et forces respectives dans la négociation entre l’employeur et ces représentants des salariés ne sont pas les mêmes, quelle que soit l’implication, l’engagement de ces salariés estimables, ou l’énergie dépensée à vouloir défendre la cause et les intérêts de l’ensemble des salariés de l’entreprise.

L’organisation, dans l’entreprise, d’un référendum à l’initiative du seul employeur pour faire ratifier ses propositions par les salariés, sans y associer les syndicats, constitue, comme nous l’avions déjà montré dans notre chronique constitutionnelle du 28 juin 2017 intitulée : « Droit du Travail : de l’inconstitutionnalité du référendum d’entreprise à l’initiative de l’employeur, en dehors des syndicats » (publiée sur ce site, cf. note 13), une méconnaissance manifeste des alinéas 6 et 8 du préambule de la Constitution de 1946 (intégré dans celui de la Constitution de 1958).

Rappelons ici encore ces deux alinéas du préambule précité qui sont les suivants :

- Tout homme peut défendre ses droits et ses intérêts par l’action syndicale et adhérer au syndicat de son choix.

- Tout travailleur participe, par l’intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu’à la gestion des entreprises.

L’argumentation du Conseil constitutionnel nous paraît un peu rapide et cavalière. En effet, se référant à sa propre jurisprudence antérieure – Décision n° 96-383 DC du 6 novembre 1996, Loi relative à l’information et à la consultation des salariés dans les entreprises et les groupes d’entreprises de dimension communautaire, ainsi qu’au développement de la négociation collective -, le Conseil constitutionnel invoque l’argument selon lequel de telles dispositions ne conféreraient pas aux syndicats « un monopole de la représentation des salariés en matière de négociation collective », mais c’est un peu comme si, en présence d’un texte constitutionnel attributif d’une compétence à un organisme déterminé, l’on décrétait en même temps que cette même compétence peut être exercée par un autre organisme rival investi d’autres fonctions…

Un peu comme si l’on disait, toutes proportions gardées, qu’à côté du Parlement – chargé de voter la loi (article 24 C) – , un autre organe constitutionnel, tel que le Conseil économique social et environnemental, pour prendre un organe collectif, pouvait également voter la loi parce que, lorsqu’il est saisi par le Gouvernement, il peut donner son avis sur les projets de loi ou d’ordonnances…

Or les alinéas 6 et 8 du Préambule de la Constitution de 1946 lient l’intervention des syndicats à la défense des « droits » et des « intérêts » des travailleurs et à la « détermination collective des conditions de travail », indépendamment de toute autre considération et notamment de celle relative à la taille de l’entreprise car c’est souvent dans les petites entreprises que, précisément, les travailleurs ont le plus besoin d’être protégés.

Par ailleurs, comme cela a été relevé par certaines organisations syndicales, raisonner en fonction de la taille de l’entreprise en donnant la possibilité aux patrons de PME de négocier avec leurs salariés sans délégué syndical, c’est prendre le risque de recréer un effet de seuil, alors que le gouvernement affirmait vouloir les supprimer.

C’est dire que les syndicats ne peuvent pas ne pas être associés à tout mécanisme de consultation des travailleurs dès lors que l’enjeu de celle-ci porte sur la défense des « droits » et des « intérêts » des travailleurs et à la « détermination collective des conditions de travail ».

C’est dire que les syndicats ne peuvent pas ne pas être associés à tout mécanisme de consultation des travailleurs dès lors que l’enjeu de celle-ci porte sur la défense des « droits » et des « intérêts » des travailleurs et à la « détermination collective des conditions de travail ».

S’agissant des pouvoirs de l’employeur, ils sont le corollaire de la subordination du salarié dans le cadre du contrat de travail, et ils lui sont reconnus au sein de sa propre entreprise. Ces pouvoirs sont dominants puisque l’employeur est investi d’un pouvoir de direction, d’organisation et de sanction, c’est dire qu’il est déjà doté de pouvoirs importants face aux travailleurs eux-mêmes et aux organisations syndicales elles-mêmes qui n’ont pas de pouvoir concurrent dans ces trois domaines.

C’est ainsi que la jurisprudence reconnaît déjà à l’employeur la possibilité de fixer des objectifs, de fixer les salaires dans le respect des conventions collectives et des qualifications professionnelles, d’évaluer les salariés, de fixer les horaires de travail et de modifier les tâches d’un salarié en respectant sa qualification.

Ajouter le pouvoir donné à l’employeur de soumettre un accord d’entreprise au vote des salariés, c’est introduire un nouveau déséquilibre dans les positions respectives des partenaires sociaux en permettant à l’employeur de s’ériger du fait de sa propre volonté en législateur au sein de sa propre entreprise dans un domaine où, antérieurement, c’était des institutions extérieures (loi ou accords de branche) qui intervenaient.

Nul doute que cette nouvelle rupture d’équilibre ne correspond pas au vœu du constituant de 1946 qui faisait de la paix sociale par le droit une composante essentielle du Pacte social au lendemain de la Libération de la France.

B/ Le plafonnement des indemnités réparatrices pour licenciement abusif

L’article L 1235-3 du Code du travail dispose :

« Si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.

« Si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.

Si l’une ou l’autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l’employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1234-9. »

C’est pour restreindre la portée de cette règle au niveau de l’indemnisation du salarié et pour la rendre la plus indolore possible pour l’employeur sanctionné par le juge en cas d’un licenciement abusif – qui constitue une faute lourde – que le Gouvernement cherche à plafonner l’octroi d’indemnités au salarié.

1°) Le précédent de la loi MACRON pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques d’août 2015

La loi d’habilitation prévoyant l’institution d’un référentiel obligatoire pour plafonner les indemnités réparatrices en cas de licenciement abusif n’est pas la première tentative faite pour plafonner de telles indemnités car, déjà, M. Emmanuel MACRON, alors Ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique, s’y était essayé, en 2015, à travers sa loi adoptée en août 2015, pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques.

L’article 266 de cette loi prévoyait, en effet, de plafonner les indemnités en cas de licenciement abusif en fonction de l’ancienneté du salarié et de la taille de l’entreprise.

Dans sa décision N° 2015-715 DC du 5 août 2015 [16], le Conseil constitutionnel a considéré que la référence à la taille de l’entreprise – qui ne présentait aucun lien avec le préjudice subi par le salarié – était inconstitutionnelle car contraire au principe d’égalité des salariés et ne pouvait, par ailleurs, constituer un paramètre crédible pour l’appréciation du préjudice subi par le salarié.

SUR CERTAINES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 266 :

- Considérant que l’article 266 est relatif à l’encadrement du montant de l’indemnité prononcée par le conseil de prud’hommes en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- Considérant que le 1° du paragraphe I de l’article 266 modifie l’article L. 1235-3 du code du travail pour encadrer l’indemnité octroyée par le juge au salarié licencié sans cause réelle et sérieuse en réparation de la seule absence de cause réelle et sérieuse ; qu’il prévoit des minima et maxima d’indemnisation, exprimés en mois de salaires, qui varient en fonction, d’une part, de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise et, d’autre part, des effectifs de l’entreprise ; qu’à cet égard, le législateur a distingué entre les entreprises selon qu’elles emploient moins de vingt salariés, de vingt à deux cent quatre-vingt-dix-neuf salariés, ou trois cents salariés et plus ;

- Considérant que les députés requérants soutiennent que ces dispositions instituent, en méconnaissance du principe d’égalité devant la loi, une différence de traitement injustifiée entre les salariés licenciés sans cause réelle et sérieuse en fonction de la taille de l’entreprise ;

- Considérant qu’en prévoyant que les montants minimal et maximal de l’indemnité accordée par le juge en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse sont fonction croissante des effectifs de l’entreprise, le législateur a entendu, en aménageant les conditions dans lesquelles la responsabilité de l’employeur peut être engagée, assurer une plus grande sécurité juridique et favoriser l’emploi en levant les freins à l’embauche ; qu’il a ainsi poursuivi des buts d’intérêt général ;

- Considérant toutefois, que, si le législateur pouvait, à ces fins, plafonner l’indemnité due au salarié licencié sans cause réelle et sérieuse, il devait retenir des critères présentant un lien avec le préjudice subi par le salarié ; que, si le critère de l’ancienneté dans l’entreprise est ainsi en adéquation avec l’objet de la loi, tel n’est pas le cas du critère des effectifs de l’entreprise ; que, par suite, la différence de traitement instituée par les dispositions contestées méconnaît le principe d’égalité devant la loi ;

- Considérant que l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction résultant du 1° du paragraphe I de l’article 266, est contraire à la Constitution ; que, par voie de conséquence, il en va de même des autres dispositions de l’article 266, qui en sont inséparables « .

2°) En revanche, en 2015, le Conseil constitutionnel n’avait pas sanctionné la notion même de référentiel indicatif pour déterminer le montant de l’indemnité réparatrice d’un licenciement abusif tel qu’il résultait des dispositions de l’article 258 de la loi (devenue loi N° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques) :

Article 258 :

—–

—–

« 4° Après le quatrième alinéa de l’article L. 1235-1, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Le juge peut prendre en compte un référentiel indicatif établi, après avis du Conseil supérieur de la prud’homie, selon les modalités prévues par décret en Conseil d’Etat.

« Ce référentiel fixe le montant de l’indemnité susceptible d’être allouée, en fonction notamment de l’ancienneté, de l’âge et de la situation du demandeur par rapport à l’emploi, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles.

« Si les parties en font conjointement la demande, l’indemnité est fixée par la seule application de ce référentiel. »

C’est sur cette base législative que devait être édicté le Décret N° 2016-1581 du 23 novembre 2016 portant fixation du référentiel indicatif d’indemnisation prévu à l’article L 1235-1 du Code du Travail (cf. infra)

3°) Les dispositions de la loi d’habilitation relatives au référentiel obligatoire en matière de licenciement abusif

Le plafonnement des indemnités réparatrices pour licenciement abusif figure dans le point b du 1° de l’article 3 de la loi d’habilitation.

Le plafonnement des indemnités réparatrices pour licenciement abusif figure dans le point b du 1° de l’article 3 de la loi d’habilitation.

Le b du 1° de l’article 3 de la loi d’habilitation modifie « les dispositions relatives à la réparation financière des irrégularités de licenciement, d’une part, en fixant un référentiel obligatoire établi notamment en fonction de l’ancienneté, pour les dommages et intérêts alloués par le juge en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, à l’exclusion des licenciements entachés par une faute de l’employeur d’une exceptionnelle gravité, notamment par des actes de harcèlement ou de discrimination et, d’autre part, en supprimant en conséquence, le cas échéant, les dispositions relatives au référentiel indicatif mentionné à l’article L. 1235-1 du code du travail et en modifiant les planchers et les plafonds des dommages et intérêts fixés par le même code pour sanctionner les autres irrégularités liées à la rupture du contrat de travail »

Dans sa décision du 7 septembre 2017 le Conseil constitutionnel a tranché ce point dans les §§ 29 à 38 de sa décision :

« En ce qui concerne le b du 1° de l’article 3 :

« 29 Le b du 1° de l’article 3 habilite le Gouvernement à prendre par ordonnances toute mesure visant à renforcer la prévisibilité et ainsi sécuriser la relation de travail ou les effets de sa rupture pour les employeurs et pour les salariés en modifiant les dispositions relatives à la réparation financière des irrégularités de licenciement, en particulier, par l’établissement d’un référentiel obligatoire en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse et par la modification des planchers et plafonds indemnitaires prévus, en matière de licenciement, par le code du travail.

« 30. Les députés requérants soutiennent que cette habilitation ne satisfait pas aux exigences de précision découlant de l’article 38 de la Constitution. Par ailleurs, selon eux, l’instauration d’un référentiel obligatoire pour l’indemnisation du préjudice subi du fait d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse porterait atteinte au principe de réparation intégrale du préjudice. En outre, l’instauration d’un tel référentiel, qui priverait le juge du pouvoir d’apprécier le préjudice, méconnaîtrait le principe de la séparation des pouvoirs. Enfin, l’habilitation permettrait au Gouvernement d’instaurer une différence de traitement entre les salariés selon qu’ils sont indemnisés du préjudice subi du fait d’un licenciement ou du fait d’autres fautes civiles.

—- §§ 31 à 37 : Voir sur ce site l’argumentation du Conseil constitutionnel dans sa décision figurant dans l’Annexe figurant sous notre article du 21 septembre 2017 « La décision du Conseil constitutionnel DC N° 2017-751 du 7 septembre 2017 et la législation par ordonnances » publié dans la rubrique « A l’écoute du droit et de la jurisprudence« ) ;

« 38. Les dispositions du b du 1° de l’article 3, qui ne méconnaissent aucune autre exigence constitutionnelle, sont conformes à la Constitution.»

En matière de licenciement abusif, plafonner au moyen d’un référentiel obligatoire les indemnités (dommages-intérêts), comme le veut le législateur de 2017, est une « grande première » dans notre droit social – celui établi en 2016, comme nous le verrons ci-dessous, n’était qu’indicatif et à la discrétion des parties quant à son application – car il constitue un acte de défiance vis-à-vis du troisième pouvoir, celui du juge (et plus précisément des conseils des prud’hommes) normalement compétent pour apprécier l’étendue du préjudice subi par le salarié privé d’emploi du fait de la volonté unilatérale « sans cause réelle et sérieuse » de la part de son employeur.

Il est vrai que déjà le Décret N° 2016-1581 du 23 novembre 2016 portant fixation du référentiel indicatif d’indemnisation prévu à l’article L 1235-1 du Code du Travail avait ouvert la voie, avec son intégration dans le Code sous l’article R 1235-22-I et II. Mais, outre que ce référentiel était indicatif, l’indemnisation prévue dans son § I établissant le tableau du référentiel devait respecter le montant forfaitaire minimal fixée par le Code du Travail et était fixée selon l’ancienneté du travailleur dans l’entreprise, sans aucune référence à sa taille.

Quant à son § II, il indiquait que « les montants indiqués dans ce référentiel sont majorés d’un mois si le demandeur était âgé d’au moins 50 ans à la date de la rupture ».

Par ailleurs, ces montants étaient « également majorés d’un mois en cas de difficultés particulières de retour à l’emploi du demandeur tenant à sa situation personnelle et à son niveau de qualification au regard de la situation du marché du travail local ou dans le secteur d’activité considéré. »

Les requérants invoquaient également une atteinte au principe de la séparation des pouvoirs en ce que le législateur s’immisçait dans le fonctionnement de la justice en privant le juge d’exercer sa mission de manière pleine et entière dès lors que sa compétence était liée par l’application d’un barème pour réparer un licenciement abusif.

Dans notre Etat de droit, il n’est guère contestable, en effet, que c’est au juge qu’il appartient habituellement de fixer l’étendue de la réparation d’un dommage, en application de l’article 1240 du Code civil.

Il mesure ainsi l’intégralité du préjudice subi par la victime en considération de sa situation personnelle et il fixe le montant de la réparation pécuniaire en évaluant l’étendue du dommage dans ses deux dimensions matérielle et morale.

Dans le contexte de sous-emploi actuel, la personnalisation de l’indemnisation et la faculté laissée au juge d’évaluer le montant de la réparation lui permettait, jusqu’alors, de prendre en compte, par exemple l’âge du salarié autant que son ancienneté dans l’entreprise car s’il a atteint plus de 50 ans, il aura beaucoup de mal à retrouver un emploi équivalent. Et donc la réparation, en cas de licenciement abusif, tiendra compte de ses plus maigres chances de retrouver le chemin du retour à l’emploi.

Souci de justice ou protection du plus fort et de son patrimoine?

Il n’est pas sûr qu’avec un tel plafonnement, le préjudice subi par le salarié injustement licencié soit intégralement réparé.

Le législateur se montre ici très soucieux de la protection du patrimoine de l’employeur qui pourtant a commis une faute en privant abusivement un salarié de son emploi et en lui ôtant en même temps ses conditions matérielles d’existence.

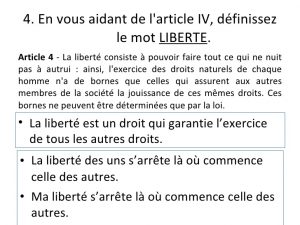

Le principe édicté à l’article 1240 du code civil français répond à l’exigence constitutionnelle posée par l’article 4 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen selon lequel nul n’a le droit de nuire à autrui. Un préjudice a toujours un caractère personnel et sa réparation dépend des moyens d’existence de la victime, de sa capacité à retrouver une vie et une situation matérielle au moins équivalente à celle qui était la sienne avant la survenue du dommage et du préjudice subis. En principe, la réparation doit être intégrale et ne saurait être bornée par des considérations excessivement normatives plaçant le juge dans l’impossibilité d’apprécier, chaque fois, la réalité et l’étendue du préjudice subi, dans le souci exclusif de protéger le patrimoine de l’auteur de la faute.

Le principe édicté à l’article 1240 du code civil français répond à l’exigence constitutionnelle posée par l’article 4 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen selon lequel nul n’a le droit de nuire à autrui. Un préjudice a toujours un caractère personnel et sa réparation dépend des moyens d’existence de la victime, de sa capacité à retrouver une vie et une situation matérielle au moins équivalente à celle qui était la sienne avant la survenue du dommage et du préjudice subis. En principe, la réparation doit être intégrale et ne saurait être bornée par des considérations excessivement normatives plaçant le juge dans l’impossibilité d’apprécier, chaque fois, la réalité et l’étendue du préjudice subi, dans le souci exclusif de protéger le patrimoine de l’auteur de la faute.

Le Conseil constitutionnel invoque, sans le dire explicitement, le caractère pédagogique et préventif de la nouvelle loi :

« 33. En habilitant le Gouvernement à fixer un référentiel obligatoire pour les dommages et intérêts alloués par le juge en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, à l’exclusion des licenciements entachés par une faute de l’employeur d’une exceptionnelle gravité, le législateur a entendu renforcer la prévisibilité des conséquences qui s’attachent à la rupture du contrat de travail. Il a ainsi poursuivi un objectif d’intérêt général. Il en résulte que, par elle-même, l’habilitation ne porte pas une atteinte disproportionnée aux droits des victimes d’actes fautifs. Le grief tiré de la méconnaissance du principe de responsabilité doit donc être écarté. »