Les démons ancestraux de la politique isolationniste des Etats-Unis

Depuis l’accès de Donald TRUMP à la présidence des Etats-Unis, certains se sont inquiétés de la teneur de ses déclarations annonçant le retrait des américains de la scène internationale [1] et son repli dans un certain isolationnisme ombrageux, comme s’il s’agissait d’une spectaculaire innovation dans les relations de l’Amérique du Nord avec le reste du monde.

Pourtant ce n’est pas la première fois que les Etats-Unis dans leur plus de deux siècles d’existence sont tentés par leurs démons ancestraux les poussant vers l’isolationnisme [2].

Si l’isolationnisme n’a jamais bonne presse en tant qu’il manifeste une attitude égoïste de repli sur soi et une certaine indifférence aux autres, cela ne signifie pas pour autant que, par opposition, son contraire, l’interventionnisme soit une attitude toujours bonne en soi, car tout dépend des manière et forme dans lesquelles il se manifeste et, bien évidemment, aussi du but poursuivi, qui peut être un but de paix ou, au contraire, une visée impérialiste économique ou de domination politique.

L’isolationnisme se caractérise, en effet, comme la pratique par un Etat d’une politique extérieure voulant rester à l’écart des affaires internationales pour se recentrer sur ses propres préoccupations internes du moment.

L’interventionnisme, au contraire, c’est la pratique par un Etat d’une politique extérieure qui cherche à agir dans les affaires internationales, soit dans un but de coopération et d’échanges au service de la paix dans le monde, soit dans une volonté d’expansion économique ou politique, pour son propre compte, pouvant revêtir alors des formes d’impérialisme susceptibles de mettre en péril la paix dans le monde. Dans cette seconde hypothèse, plutôt négative, l’attitude d’un tel Etat n’est pas meilleure que celle d’un Etat pratiquant l’isolationnisme.

Les Etats-Unis d’Amérique ont pratiqué ces deux types de politiques de manière alternative et au cours de périodes plus ou moins longues dans leur histoire.

S’agissant des périodes d’interventionnisme, ils ont pu pratiquer cette politique en vue de la recherche de la paix pour aider, par exemple, par deux fois à la libération de l’Europe sous le joug d’une Allemagne impérialiste (première guerre mondiale de 1914-1918) ou nazie (seconde guerre mondiale de 1939-1945). Mais ils ont pu également pratiquer cette politique interventionniste en vue de leur propre expansion, territoriale ou économique, ou pour défendre leurs propres intérêts, comme nous aurons l’occasion de le vérifier dans les développements qui suivent.

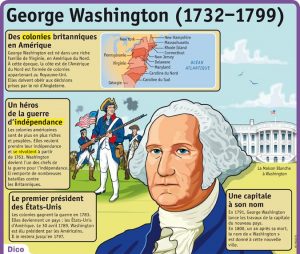

C’est dire que les séquences historiques à dominante de l’une ou l’autre de ces deux doctrines en matière de politique étrangère, qu’elles soient classées dans le registre de l’isolationnisme ou bien dans celui de l’interventionnisme ne se ressemblent pas et présentent toutes des caractères propres. En effet, si George WASHINGTON, éminent homme d’Etat et grand humaniste, et Donald TRUMP, milliardaire fantasque et pragmatique, se revendiquent tous les deux d’une même posture politique isolationniste, ils sont loin, pour autant, de pouvoir être assimilés l’un à l’autre quant à leur personnalité respective, leur sens de l’Etat et de l’intérêt général, même si, dans ses fondements, le credo de TRUMP, aujourd’hui, n’est pas loin de correspondre, comme nous allons le voir, à la règle de conduite énoncée en 1796 par le premier président de la nation américaine…

I/ LA FONDATION ET L’HISTOIRE DES ÉTATS-UNIS : LE COMMERCE D’ABORD…

First trade, then politics…

Les États-Unis, dans leur histoire, se sont souvent inspirés de cette règle simple et carrée. Elle est même, ce que l’on oublie trop souvent, à l’origine de leur naissance.

Historiquement, les États-Unis se sont constitués d’abord comme une société défendant ses intérêts [3]. C’est contre les taxes – droits sur la mélasse en 1764, puis « Stamp act » en 1765, – imposées par la mère-patrie britannique, sans consultation de leurs assemblées coloniales -, puis contre le monopole du commerce du thé en Amérique attribué à la Compagnie des Indes (1773) que les Insurgents des treize colonies anglaises d’Amérique du Nord se sont révoltés [4] et battus jusqu’à leur accès, en 1783, à leur indépendance économique et politique.

Dès 1796, le premier président des États-Unis, George WASHINGTON, déclarait que « la meilleure solution pour entretenir des relations avec des nations étrangères, c’est d’étendre les relations commerciales et d’avoir le moins de relations politiques possibles. »

Au cours de son premier mandat (1789-1793), lorsque, en 1793, éclata la guerre entre la France révolutionnaire et l’Angleterre, selon le président George WASHINGTON, l’entrée des États-Unis dans le conflit aurait été un désastre pour le commerce et les finances de la jeune nation américaine. Aussi, dès le 22 avril 1793, avec sa neutrality proclamation, décida-t-il de rester neutre, car la priorité devait être donnée au renforcement du pays dont les deux piliers étaient la croissance économique et l’expansion vers l’ouest. Dès lors, le premier président des États-Unis ne céda ni aux conseils de JEFFERSON, son secrétaire d’État – qui était francophile [5] -, ni davantage à ceux d’Alexander HAMILTON qui occupait le département du Trésor et qui était favorable aux Britanniques. Le principe de neutralité, une fois invoqué et pratiqué, devait marquer pendant plusieurs décennies la politique étrangère américaine.

Un peu plus tard, à l’aube du 19ème siècle, accédant à la présidence des États-Unis en 1809, James MADISON, fut vite confronté à de nouvelles difficultés entre l’Angleterre et les États-Unis, à l’occasion de la question de la liberté des mers.

Et la guerre qui fut déclarée en 1812 – et qui devait durer jusqu’en 1815 – se termina encore à l’avantage de la jeune République américaine. On l’a parfois considérée comme la seconde guerre d’indépendance des Etats-Unis tellement ses effets furent importants pour la jeune nation américaine.

Cette guerre de 1812 trouvait sa cause principale dans les tensions commerciales qui existaient alors entre les jeunes États-Unis et le Royaume-Uni. Ces tensions étaient essentiellement engendrées par le conflit central en Europe qui se développait dans le cadre des guerres napoléoniennes opposant la France au Royaume-Uni et à la majorité des autres pays européens entre 1803 et 1815. Ces guerres pénalisaient le commerce international et notamment, dès 1803, le commerce américain.

Par l’ordre du conseil de 1807 [6], en réponse au blocus continental mis en place en 1806 par Napoléon, l’Angleterre décida dès 1807 d’imposer un embargo sur tous les ports de la France et de ses alliés.

Le commerce international en fut alors profondément perturbé car les Britanniques – qui refusaient aux Américains le droit de commercer avec la France, leur ennemie – durent capturer pas loin de 900 bateaux américains. Certes, au départ au moins, l’Angleterre était fortement désireuse d’éviter tout conflit avec les États-Unis. Mais, pour autant, elle ne pouvait pas se résoudre à ce que tout son effort de guerre contre la France soit compromis par l’attitude rebelle de la jeune République américaine. Par ailleurs, une partie des membres du gouvernement britannique ou certaines personnalités influentes du pays voyaient d’un mauvais œil le développement de la flotte de commerce des États-Unis car elles représentaient une menace pour l’ancestrale suprématie britannique sur les mers. En effet, entre 1802 et 1810, la marine marchande des États-Unis avait presque doublé de taille en huit ans.

De leur côté, les Américains, estimaient que le Royaume-Uni n’était pas fondé à violer ainsi leur droit légitime à développer librement leur commerce avec les pays de leur choix.

Les américains remportèrent définitivement la victoire sur les britanniques lors de la bataille de La Nouvelle-Orléans du 8 janvier 1815, en Louisiane, qui scella la fin de la guerre anglo-américaine ouverte en 1812. Les forces britanniques venues pour saisir le vaste territoire – acquis par les États-Unis lors de l’achat de la Louisiane à la France quelques années auparavant – furent vaincues par les hommes d’Andrew JACKSON, futur président des États-Unis. Certes, le traité de Gand [7] mettant fin à la guerre était déjà signé depuis le 24 décembre 1814 et devait être ratifié un peu plus tard, le 16 février 1815, par le Sénat des États-Unis, mais il eut pu être remis en cause en cas d’une victoire britannique. C’est dire que cette victoire de la jeune république américaine eut un impact symbolique important pour les États-Unis car elle renforça le sentiment national d’appartenance à une nation souveraine en confirmant la pleine indépendance de la jeune nation américaine.

II/ LA DOCTRINE MONROE : L’ISOLATIONNISME AMÉRICAIN

La vision du président G. WASHINGTON fut reprise, développée et systématisée, en 1823, et devint, chez l’un de ses successeurs à la présidence de l’Union, la « doctrine Monroe ».

Le 2 décembre 1823, lors de son septième message annuel adressé au Congrès, le président américain républicain James MONROE (1817-1825) fixa les principes de la politique étrangère des États-Unis, à partir du constat de l’existence de deux sphères politiques : le continent américain d’un côté, le reste du monde de l’autre.

« Nous devrions considérer toute tentative de la part d’autres pays d’étendre leur politique à toute partie de cet hémisphère comme dangereuse pour la paix et la sécurité de notre pays ». Ainsi la colonisation d’un territoire du continent américain, incluant l’Amérique du Sud et les îles américaines, sera considérée par les États-Unis comme un acte d’hostilité, voire d’agression. « Les continents américains, qui sont libres et indépendants, ne doivent pas faire l’objet de colonisation future de la part d’aucune puissance européenne », affirmait MONROE.

En fait, les États-Unis redoutaient une recolonisation française et britannique de leur continent. En contrepartie, les États-Unis devaient s’abstenir, de leur côté, de toute intervention militaire ou politique en Europe.

C’est dire que, comme du temps de George WASHINGTON, le seul lien entre l’Amérique et le reste du monde devait se réduire au commerce.

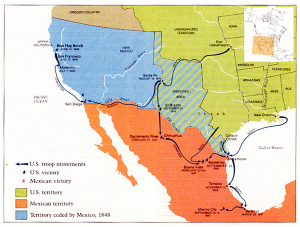

C’est en application de cette doctrine que les États-Unis devaient prendre la Floride aux Espagnols (1819) et s’établir à l’Ouest en contestant à la Grande-Bretagne les terres au-delà de la frontière de l’Oregon. Déjà, le Texas, à la suite d’une révolte contre le Mexique, en 1836, s’était constitué en république indépendante, puis avait été incorporé aux États-Unis en 1845.

À l’issue de la guerre américano mexicaine (1846-1848)[8], le 2 février 1848, le Mexique céda aux États-Unis le Texas, la Californie, l’Utah, le Nevada, le Colorado, le Wyoming, le Nouveau-Mexique, et l’Arizona (la moitié de leur territoire), pour 15 millions de dollars de l’époque, ce qui équivaut à environ 600 millions de dollars de l’an 2000.

III/ LA FIN DU SIÈCLE ET L’EXPANSION AMÉRICAINE HORS CONTINENT…

S’agissant des rapports des États-Unis avec l’Espagne, ceux-ci étaient tendus à cause de la présence de l’Espagne à proximité du continent américain. Lorsque la guerre hispano-américaine éclata en 1898, l’Amérique annexa Guam, Porto Rico, les Philippines [9] et imposa l’indépendance de Cuba [10] à l’Espagne mais avec une occupation américaine (de 1898 à 1902) et un droit de regard américain.

Sans doute, s’agissant de la guerre hispano-américaine, celle-ci a-t-elle été l’occasion d’un changement d’attitude, par rapport à la doctrine MONROE, car l’Amérique sortait de ses limites purement continentales….

S’agissant de Cuba, l’insurrection de l’île, qui était encore une colonie espagnole en 1895, s’est terminée, en 1898, avec l’occupation du pays par les soldats américains jusqu’à sa nouvelle indépendance en 1902, mais qui resta encore assez formelle plutôt que réelle [11]. Cette guerre, qui fut menée par le président William MCKINLEY, fut la première intervention pour défendre les intérêts des États-Unis en dehors même du continent américain. Mais les américains considérèrent alors que leur mission était de propager la liberté dans le monde.

S’agissant de leur neutralité concernant le continent européen, celle-ci prit fin, en 1917, avec l’entrée en guerre des États-Unis contre l’Allemagne.

IV/ LE RETOUR À L’ISOLATIONNISME ENTRE LES DEUX GUERRES : LE PRESIDENT HARDING OU L’HEURE DU REPOS…

Les années 20 furent une période de retour à l’isolationnisme. Après la fin de la première guerre mondiale (1918), les États-Unis refusèrent de se joindre à la Société des Nations. En effet, malgré l’active campagne du président Woodrow WILSON [12], qui avait signé le Traité de Versailles pour les États-Unis, le 19 mars 1920, quand le texte du Traité arriva devant le Sénat, partisans et opposants se rejoignirent dans un vote négatif pour le rejeter : il manqua seulement sept voix (avec 49 voix pour et 35 contre) pour réunir les deux tiers nécessaires à la ratification de ce traité international de paix. Quelques mois plus tard, en novembre, le républicain HARDING fut élu président.

La population américaine, effarée devant les coûts qu’avaient représentés pour les États-Unis leur participation à la Première guerre mondiale, voulait à tout prix éviter une nouvelle guerre et considérait les pays européens comme une source de conflits.

Le moment était venu de souffler… Selon Warren HARDING, le nouveau président élu en 1920 :

« … le présent de l’Amérique n’a pas besoin de héros, mais de repos ; pas de révolution, mais de restauration, pas d’immersion dans l’internationalité, mais de maintien de la nationalité triomphante. »

Les présidents américains qui se succédèrent à partir de 1920 – HARDING, COOLIDGE et HOOVER – furent, jusqu’en 1932, tous républicains et pratiquèrent une politique fondée sur l’isolationnisme revendiqué, et même, parfois, sur un certain nationalisme incarné par HARDING avec son slogan bien connu : « America First« .

V/ LE PRESIDENT ROOSEVELT ET LE RETOUR DE L’INTERVENTIONNISME…

« In politics, nothing happens by accident.

If it happens, you can bet it was planned

that way » (F. D. Roosevelt)

Au cours de la seconde guerre mondiale (1939-1945), la politique américaine d’isolationnisme devait être remise en cause par l’attaque de Pearl Harbor en 1941. C’est le président Roosevelt qui devait en sonner le glas en lançant son pays dans la libération de l’Europe sous la botte nazie. Une fois la paix revenue, la « guerre froide » entre les deux blocs fit le reste.

En effet, la victoire de 1945, la création de l’ONU (Charte de San-Francisco), avec cette fois la participation des américains, puis la maîtrise de la bombe nucléaire, The American Way of Life permirent aux États-Unis de s’ériger au rang d’une grande puissance mondiale, capable de conduire une politique globale et d’intervenir partout dans le monde, ce qu’ils ne se privèrent pas de faire…

Les interventions des États-Unis furent nombreuses. Il s’agissait, d’abord, de la Corée au Vietnam, puis en passant par l’Angola, de lutter contre l’expansion de l’influence soviétique et de répandre leur système social, économique et politique dans le monde entier, au nom de la protection de la démocratie.

Il reste que le leadership américain était souvent contesté. D’abord, au sein du bloc soviétique, résolument hostile au modèle politique et économique américain. Mais, aussi dans le camp du bloc occidental, certains États n’hésitaient pas à dénoncer nombre de décisions américaines (la France du général de Gaulle dans les années 1960). Dans le tiers-monde, l’impérialisme américain était également dénoncé.

L

L

La dislocation du bloc de l’Est (1989) puis de l’URSS (1989-1991) ouvrit une nouvelle ère diplomatique. Les États-Unis apparaissaient désormais comme la seule « hyperpuissance ».

Leur modèle, politique et culturel, semblait avoir triomphé, au point que certains n’hésitaient pas jusqu’à affirmer que l’effondrement de l’URSS marquait la « fin de l’histoire ».

« America is back! » Les années 1990 consacrèrent le leadership des États-Unis.

VI/ LA VULNÉRABILITÉ DU COLOSSE, SA RÉACTION …

Un an après son élection (7 novembre 2000) comme président des États-Unis, G. BUSH devait changer de politique étrangère, sous la pression des circonstances. C’est ainsi que d’une politique étrangère – qui devait être la moins interventionniste possible -, il devait passer à une politique étrangère essentiellement basée sur la « guerre contre le terrorisme », à la suite de l’attentat contre le World Trade Center le 11 septembre 2001.

Pendant la campagne électorale précédant son élection, alors que le candidat BUSH et ses principaux conseillers avaient été informés du danger que représentait Ben Laden, ils ne prirent jamais sérieusement en compte la réalité de la menace terroriste d’Al-Qaida, ni encore moins ne l’évaluèrent de manière objective. Or, dès septembre 2000, des spécialistes du renseignement et de l’antiterrorisme de la CIA avaient rencontré George W. Bush, alors gouverneur du Texas et candidat à la présidence, dans son ranch de Crawford, au Texas. Tout de suite après son élection, George John TENET, directeur de la CIA, et certains de ses collaborateurs s’étaient empressés de lui transmettre l’ensemble des informations dont ils disposaient quant au caractère sérieux de la menace terroriste pesant sur les États-Unis.

VII/ L’UNILATÉRALISME DES ANNÉES BUSH (2001-2009)

Les attentats du 11 septembre 2001 contre le World Trade Center – qui dans un premier temps ébranlèrent les Etats-Unis – incitèrent BUSH et le clan des néoconservateurs à redonner une impulsion à la politique d’intervention américaine suivie par les précédents présidents des États-Unis, mais, cette fois, au nom d’une lutte contre « l’axe du mal »[13].

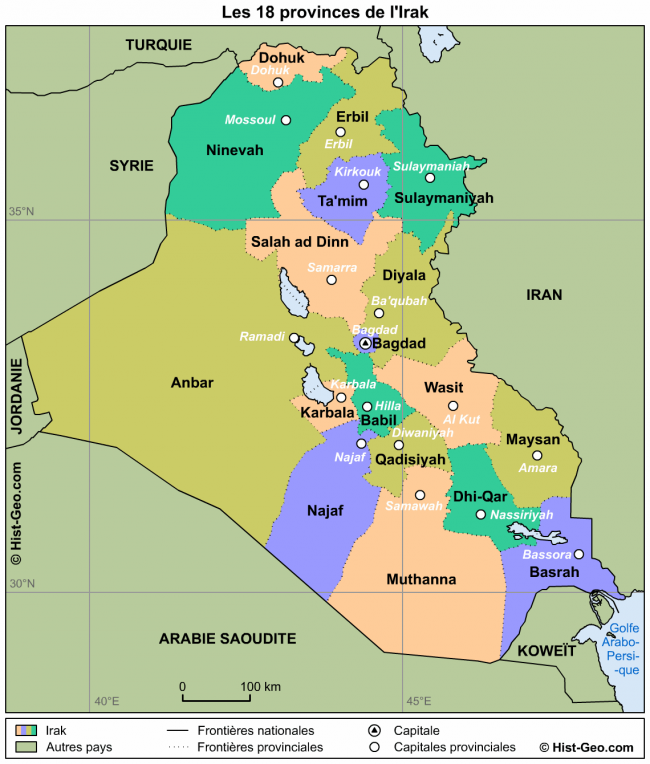

C’est ainsi qu’au nom de la défense des intérêts et des valeurs américaines, les États-Unis s’attaquèrent aux États réputés « voyous » lors de guerres menées en Afghanistan (2001) et en Irak (2003)[14].

La guerre d’Afghanistan s’inscrivait dans la « guerre contre le terrorisme » déclarée par l’administration Bush peu après son accès à la Maison Blanche, tout de suite après l’attentat du World Trade Center du 11 septembre 2001. Elle commença deux ans avant celle d’Irak. Elle fut conduite sous l’impulsion des États-Unis et sous l’égide de l’OTAN. Dans ce cadre, il s’agissait de détruire dans ce pays l’organisation Al-Qaïda qui bénéficiait de l’aide du régime des talibans, lequel devait nécessairement être renversé. Le régime des talibans s’appuyait sur le mouvement fondamentaliste musulman qui s’était installé au Pakistan mais surtout en Afghanistan depuis octobre 1994.

Une coalition regroupant les États-Unis, la contribution militaire de l’Alliance du Nord (groupe armé musulman afghan, en lutte contre les talibans et le régime politique de ces derniers, l’Émirat islamique d’Afghanistan) et d’autres nations occidentales (Royaume-Uni, France, Canada, etc.) fut mise sur pied à partir d’octobre/novembre 2001.

Si la campagne initiale chassa les talibans du pouvoir et permit l’instauration d’un gouvernement provisoire dirigé par Hamid KARZAI à la suite des accords de Bonn de décembre 2001, les talibans ne s’avouèrent pas vaincus et engagèrent une guérilla contre la Force internationale d’assistance et de sécurité (FIAS) qui regroupait l’ensemble des forces armées sous commandement de l’OTAN [15].

Un scénario et un enlisement à peu près semblables se déroula en IRAK à partir de mars 2003.

La seconde guerre contre l’Irak, déclenchée le 20 mars 2003, était la mise en œuvre du concept aussi contestable que dangereux de « guerre préventive » développé par l’administration BUSH [16] pour parer à la menace d’armes de destruction massive dont cette dernière affirmait à tort détenir la preuve dans un rapport présenté au conseil de sécurité de l’ONU le 12 septembre 2002.

Comme l’écrit Charles-Philippe DAVID [17], « s’en prendre à l’IRAK pour punir Al-Qaida équivalait à envahir le Mexique après PEARL HARBOR… ». Était à l’œuvre l’idéologie des « Néocons », proches de BUSH, développée par des « groupes bien organisés » tels que l’American Enterprise Institute, la Heritage Foundation, le Jewish Institute for National Security Affairs et le Project for a New American Century, ainsi que la chaîne d’informations Fox News.

Selon l’auteur, « Leur idéologie est notamment fondée sur des convictions morales, qu’ils associent à l’exceptionnalisme américain, sur la définition du bien et du mal, l’unilatéralisme, l’exercice de la puissance, la défense d’Israël et, depuis la première guerre du Golfe, la volonté de défaire l’Irak. »[18]

Mais la volonté de la part des États-Unis d’envahir l’IRAK était prédéterminée et guère encline à se fonder sur la preuve de la réalité des faits reprochés à l’IRAK ni davantage sur des arguments rationnels, et l’on peut s’étonner que Londres et l’Espagne suivirent les États-Unis les yeux fermés [19].

Et ce, malgré le 10 mars 2003, l’opposition et la mise en garde de MOSCOU – les russes étant bien décidés à opposer leur veto au projet de résolution anglo-américain -, et du président Jacques CHIRAC qui, au cours d’une interview télévisée, confirma sa ferme volonté de tout faire pour empêcher une guerre contre l’IRAK, quitte à utiliser le droit de veto de la France.

L’opinion publique internationale s’était mobilisée contre la guerre en IRAK et, le 15 février 2003, quelque dix millions de personnes s’étaient mobilisées dans le monde entier pour manifester contre la guerre en IRAK, principalement en Europe où s’étaient organisées de nombreuses manifestations imposantes dans les rues de Rome, Madrid et Londres, dont les dirigeants italiens, espagnols et britanniques étaient les principaux soutiens de Washington.

Déclenchée le 20 mars 2003 et, au niveau des combats, achevée le 1er mai 2003, malgré une victoire rapide sur le terrain, la violence de la coalition contre l’IRAK devait susciter en retour la résistance irakienne sous la forme d’une longue guérilla. En effet, la guérilla irakienne fut menée principalement, du côté sunnite, par l’Armée islamique en Irak, mais aussi par les baasistes du régime déchu de Saddam HUSSEIN, auxquels s’étaient joints les djihadistes d’Al-Qaïda en Irak qui formèrent en 2006 l’État islamique d’Irak. Plusieurs milices chiites furent également constituées.

Commencé le 20 mars 2003, l’engagement militaire des États-Unis en Irak ne s’acheva que le 18 décembre 2011, soit près de neuf années après le début de l’invasion de l’Irak [20].

VIII/ LE DOUTE…

Avec l’engagement militaire en AFGHANISTAN et en IRAK, l’attitude des États-Unis fut fortement critiquée un peu partout le monde et engendra un autre regard, beaucoup plus critique, sur le modèle américain.

Par ailleurs, au plan interne, après les échecs du 20ème siècle au VIETNAM, puis ceux, plus récents, du 21ème siècle en AFGHANISTAN [21] et en IRAK, le peuple américain semblait avoir pris ses distances avec une politique aventureuse d’interventions. L’IRAK, notamment, avait provoqué un changement dans la politique, depuis l’arrivée de Barack OBAMA comme nouveau président.

VIII/ LA DOCTRINE OBAMA : LE MULTILATERALISME [22]

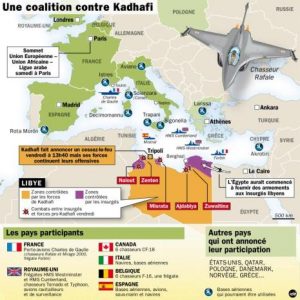

Le 28 mars 2011, neuf jours après le début de l’intervention militaire de la coalition internationale en LIBYE, le président américain Barack OBAMA s’était adressé à ses compatriotes dans un discours télévisé qu’il avait prononcé à la National Defense University à Washington :

« Depuis des générations, les États-Unis jouent un rôle unique de point d’ancrage de la sécurité globale et de défenseurs de la liberté. Conscients des risques et des coûts d’une action militaire, nous sommes naturellement réticents à faire usage de la force pour résoudre les défis mondiaux. Mais quand nos intérêts et nos valeurs sont menacés, nous avons la responsabilité d’agir. C’est ce qui s’est passé en Libye au cours des six dernières semaines. »

Il ne s’agissait pas d’une troisième guerre engagée par les États-Unis (Obama se gardait bien d’ailleurs d’utiliser le mot « guerre » dans son discours) semblable à celles des dix dernières années conduites à la fois en Afghanistan (2001/2014) et en Irak (2003/2011), mais plutôt d’une opération militaire « humanitaire » menée par une coalition internationale dans laquelle le rôle des États-Unis devrait être limité.

Il n’empêche qu’au sein de l’opinion publique américaine, le contexte national était celui d’une certaine méfiance et de grand scepticisme, comme le montrait éloquemment un sondage publié le 22 mars 2011 par l’Institut Gallup, dans lequel il apparaissait que seulement 47 % des Américains étaient convaincus de la nécessité de l’engagement des États-Unis en Libye.

Dès lors Obama se devait de clarifier la nature de l’intervention américaine en Libye. Cette intervention était présentée comme « humanitaire » car son objectif était d’assurer la protection du peuple libyen menacé par les forces armées du colonel Kadhafi. Dans une situation où les soulèvements populaires nés du Printemps arabe – réclamant plus de démocratie et de liberté – étaient écrasés et les droits de l’homme systématiquement violés par un régime autoritaire, les États-Unis se devaient, selon Obama, d’assumer leur rôle de défenseur des libertés et de la sécurité internationale : « Je suis absolument d’accord pour dire que l’Amérique ne doit pas faire la police dans le monde […]. Mais cela ne doit pas être un argument de ne jamais intervenir ».

Le conflit en LIBYE devait donner ainsi l’occasion au Président OBAMA de définir sa stratégie de sécurité nationale et de politique étrangère. Ainsi, il évoqua deux conditions susceptibles de déclencher une intervention militaire de la part des États-Unis : le premier cas était celui d’une menace pour la sécurité nationale du pays permettant alors au président, si nécessaire et vital pour les USA, de se réserver le droit de recourir à la force et d’agir de manière « rapide, décisive et unilatérale » ; le second cas était celui où, comme en Libye, selon OBAMA « notre sécurité n’est pas directement menacée mais nos intérêts et nos valeurs le sont », l’intervention américaine s’imposant alors cette fois non pour des raisons vitales pour l’Amérique, mais pour des raisons morales. (Discours sur la Libye du président Barack Obama, le 28 mars 2011)

Mais OBAMA allait aussi développer la notion d’un « leadership élargi » (broader leadership), qui s’inscrivait dans une perspective multilatérale dans laquelle les États-Unis devaient jouer leur rôle de leader, en concertation avec leurs alliés, mais aussi avec leurs partenaires internationaux : « Le leadership américain ne consiste pas à agir en solitaire et à assumer tout le fardeau. Le vrai leader est celui qui met en place les conditions et les coalitions pour que les autres puissent prendre aussi leur responsabilité et assumer leur part du fardeau et du coût? ». Le leadership américain se voulait donc d’un genre nouveau – d’une part, il s’inscrivait dans un cadre multilatéral et multipartenaire, qui permet aux États-Unis de faire face aux défis transnationaux en consultant et en mobilisant la communauté internationale pour une action collective ; d’autre part, il s’agissait d’un leadership très pragmatique et « réfléchi » que le président Obama entendait appliquer aux crises internationales au cas par cas, et même de façon unilatérale, quand les intérêts vitaux des États-Unis sont menacés.

Le discours du président OBAMA sur la LIBYE remit ainsi sur la scène médiatique et politique aux États-Unis, mais aussi en Europe, le débat sur la stratégie américaine en matière de politique étrangère.

Parallèlement, le conflit syrien allait donner à OBAMA l’occasion d’expérimenter davantage la recherche du consensus et du dialogue avec ses alliés et partenaires.

Depuis le début du conflit syrien, en mars 2011, malgré des promesses et des tentatives de compromis, les États-Unis étaient restés en retrait dans ce dossier. Mais à l’été 2012, Barack OBAMA avait déclaré, sous forme d’avertissement : « La ligne rouge pour nous, c’est le déplacement et l’utilisation d’armes chimiques. » Or, un an après, le président syrien BACHAR EL-ASSAD franchissait cette fameuse « ligne rouge ». En effet, en août 2013, le régime de Damas fut accusé d’avoir attaqué au gaz sarin une banlieue de la capitale tenue par les rebelles et d’y avoir tué près de 1 500 civils.

Aussitôt, les États-Unis, le Royaume-Uni et la France se mirent d’accord pour lancer des frappes aériennes. Mais le Parlement britannique recula, et, à la toute dernière minute, Barack OBAMA informa alors son allié français qu’il allait demander, lui aussi, l’aval du Congrès.

OBAMA avait ainsi tenté de convaincre son peuple d’agir contre BACHAR AL-ASSAD, avec les arguments de principes, faisant appel à la « mission » des États-Unis dans le monde : « Ce n’était pas seulement une attaque directe sur la dignité humaine, mais une menace à notre sécurité nationale », annonça-t-il le 7 septembre. « En tant que leader de la plus ancienne démocratie constitutionnelle du monde, je sais que notre pays va être plus fort et nos actions plus efficaces si nous agissons ensemble. (…) Ceci ne va pas être un autre Irak ou Afghanistan », continua-t-il. Mais, poursuivant, il atténuait son propos : « mais nous sommes les États-Unis d’Amérique. Nous ne pouvons pas fermer les yeux sur les images que nous voyons en Syrie. »

Devant les atermoiements d’OBAMA, les Russes, en solo, jouèrent leur carte. En catimini, ils arrivèrent à convaincre BACHAR EL-ASSAD de livrer son arsenal d’armes chimiques pour qu’il soit détruit en mer. Les Occidentaux n’intervinrent pas contre le régime syrien.

En septembre 2013, les élus américains voulant faire une pause dans le dossier syrien, le Sénat estima utile de repousser à au moins la semaine suivante un vote sur une résolution autorisant le recours à la force, afin de donner le temps à Barack OBAMA d’évaluer la crédibilité de l’offre russe sur le contrôle de l’arsenal chimique syrien.

IX/ QUE PENSER DE LA POLITIQUE D’OBAMA AU MOYEN ORIENT ET DE SA RECHERCHE DU CONSENSUS AVEC SES ALLIÉS OU PARTENAIRES ?

Au reproche qui lui fut fait de ne pas avoir soutenu la rébellion contre BACHAR EL-ASSAD, OBAMA répliquait qu’il n’avait pas voulu prendre le risque de s’embourber dans le conflit syrien comme son prédécesseur l’avait fait en Irak. Sa priorité était la lutte contre le groupe Etat islamique.

Certes, de nombreuses critiques n’ont pas manqué de dénoncer la mollesse et l’indécision d’OBAMA qui ont abouti à encourager la Russie à lancer ses propres opérations militaires en Syrie aux côtés des autorités de Damas, non seulement en remettant ainsi sur pied le régime de BACHAR EL-ASSAD mais aussi en tuant de nombreux civils, et en incitant, enfin, l’autocrate syrien à résister à Washington.

Cette appréciation nous semble sévère car la simple menace américaine, même si elle ne fut pas exécutée, de manière automatique et sans sommation, a permis, au moins par ricochet, l’intervention de la Russie qui, en faisant pression, à son tour, sur BACHAR EL-ASSAD pour qu’il se débarrasse de ses armes chimiques, a finalement obtenu qu’il le fasse.

Certains commentateurs, très partiaux, sont également, plus ou moins consciemment, des nostalgiques de la période d’affrontements EST/OUEST et ne rêvent que de voir l’AMÉRIQUE s’opposer à la RUSSIE qui est appréhendée comme le prolongement historique de l’ex URSS. Ils ne voient en POUTINE qu’un moderne autocrate suspecté de vouloir défendre les intérêts de son pays, comme si les États-Unis et l’Union européenne faisaient eux-mêmes autre chose… Ils ont également du mal à admettre qu’après la chute du communisme et de l’ex URSS, la RUSSIE puisse reprendre sa place dans le concert des Nations et être un interlocuteur des États-Unis et de l’Union européenne sur les dossiers internationaux en ayant ses vues et analyses propres sur les conflits de la société internationale.

Or, contrairement à de telles analyses sommaires et souvent manichéennes, l’on pourrait considérer plus positivement que, bien que rivales et au départ opposées, les interventions américaine et russe se sont avérées complémentaires quant au résultat obtenu, comme si les États-Unis et la Russie s’étaient concertés en vue de ce résultat qui, bien que certes limité, a évité un grave conflit entre ces deux grandes puissances et leurs alliés.

Le choix d’OBAMA s’appuyait également sur les enseignements tirés d’une longue série d’interventions militaires aventureuses des États-Unis, qui, comme on l’a vu plus haut, ont toutes débouché sur plus de désastres et de chaos que sur l’émergence d’un nouvel ordre pacifique : AFGHANISTAN où l’issue de la guerre était hasardeuse quant à l’espoir d’une possible victoire, avec l’occupation d’un territoire hostile qui se révéla interminable ; IRAK où les États-Unis ne cessent de payer le travestissement de la vérité quant à la réalité de la menace et où l’invasion et la destruction de ce pays ont généré l’émergence de DAECH ; LIBYE où le chaos et le développement du terrorisme ont fait suite à l’assassinat de Mouammar KADHAFI.

X/ ET AUJOURD’HUI, AVEC TRUMP, OÙ VONT LES ETATS-UNIS ET, AVEC EUX, LE RESTE DU MONDE ?

Il est certainement encore trop tôt pour le dire, le président TRUMP n’ayant pris ses fonctions qu’en janvier 2017… Le seul éclairage que nous ayons ce sont les idées qu’il a développées au cours de sa campagne électorale et les décisions phares qu’il a prises depuis l’exercice de ses responsabilités (retrait de la COP21 et bombardements récents de la SYRIE, par exemples).

« America first » semblait bien être le credo de D. TRUMP, développé tout au long de sa campagne électorale.

En 2013, Donald TRUMP, alors chef d’entreprise et animateur du jeu de téléréalité The Apprentice, n’écrivait-il pas : « Le président doit obtenir l’assentiment du Congrès avant d’attaquer la Syrie – grosse erreur s’il ne l’obtient pas ».

Il ajoutait encore : « la seule raison pour laquelle le président Obama veut bombarder la Syrie est pour sauver la face après ses déclarations idiotes sur la “ligne rouge” ».

Début septembre 2013, fidèle à ce qui allait devenir son axe de campagne isolationniste trois ans plus tard, Donald TRUMP tweetait encore: « N’attaquez pas la Syrie, “réparez” les États-Unis. » Et aussi, deux heures après, en lettres capitales : « A notre chef insensé, n’attaquez pas la Syrie – si vous le faites, beaucoup de mauvaises choses arriveront et les États-Unis ne retireront rien de ces combats. »

En 2016, il avait fait campagne sur une ligne encore plus isolationniste, accusant son adversaire Hillary CLINTON de mener les États-Unis dans une nouvelle guerre mondiale si elle décidait de s’en prendre à DAMAS et à AL-ASSAD.

Selon Fox News, en novembre 2016, quelques jours avant son élection, il accusait la candidate démocrate de vouloir « démarrer une guerre en Syrie… qui pourrait bel et bien mener à la troisième guerre mondiale ».

Pourtant, malgré toutes ses déclarations véhémentes antérieures, dans la nuit du jeudi 6 au vendredi 7 avril, le président des États-Unis, Donald TRUMP, a fait ce que son prédécesseur, le président OBAMA, s’était refusé de faire. En effet, deux jours après l’attaque à l’arme chimique de la ville de KHAN CHEIKHOUN[23], imputée à l’armée syrienne – qui fit des dizaines de morts et choqua la communauté internationale – TRUMP ordonna des frappes sur une base aérienne du régime de Damas.

Ce bombardement marquerait-il un spectaculaire revirement de la politique américaine ?

Il est trop tôt pour le dire et il faut être prudent. Certains observateurs et chroniqueurs [24] de la politique américaine ont préféré vouloir y déceler, sans le dire explicitement, plutôt comme une intention pédagogique.

Ils estiment, en effet, que cette frappe ne serait qu’un avertissement adressé à la fois au régime de Damas, à l’Iran, à la Russie et même à la Corée du Nord.

Par cette action guerrière très ponctuelle, selon eux, TRUMP voudrait seulement manifester sa condamnation de l’utilisation des armes de destruction massive pour la nocivité qu’elles représentent, mais sans vouloir engager plus avant les forces américaines à intervenir en Syrie dans un conflit ouvert, et dans lequel il sait, à l’avance, qu’il ne serait pas suivi par l’opinion américaine. La prudence doit être de mise en la matière, et cela d’autant plus que les États-Unis mènent déjà des raids aériens au sein d’une coalition internationale contre l’organisation Etat islamique (EI) en Syrie et en Irak.

C’est dire qu’il aurait ainsi voulu donner un signal visant particulièrement les Russes, mentors politiques et alliés militaires indéfectibles du régime de Damas pour les inciter à exercer leur pression sur BACHAR AL-ASSAD. C’est le même message qui serait également indirectement adressé à l’Iran [25], allié au régime syrien. Mais n’est-ce pas ici prêter à TRUMP beaucoup d’intentions tournées vers des interlocuteurs multiples?

Car ne pourrait-on pas considérer, plus simplement, que dans le système anglo-saxon du respect de la parole donnée et de la bonne foi dans les relations internationales, il s’agit d’une réaction de la part de TRUMP contre ce qu’il considère sûrement comme une tromperie émanant du régime syrien quant au respect de ses propres engagements de 2013 pris sous la présidence de son prédécesseur OBAMA.

En effet, selon Robert KOLB, « la bonne foi, joue, dans le droit des traités, un rôle fondamental [26]» Certes, dans l’accord entre OBAMA pour les ÉTATS-UNIS, la SYRIE et la RUSSIE, de septembre 2013, portant sur la destruction des armes chimiques syriennes en contrepartie de la non intervention américaine en matière de frappes aériennes, il est peu probable que celui-ci ait été formalisé comme le sont habituellement les traités internationaux avec les procédures de signatures et le dépôt des instruments de ratification, mais il n’empêche que de part et d’autre il y avait bien des obligations de faire (Syrie) ou de ne pas intervenir (États-Unis) avec les bons offices de la Russie garante du comportement pacifique de la Syrie quant à son engagement de détruire son armement chimique.

Dans cette hypothèse, en dehors de toute considération relative au caractère brutal et aventureux de l’intervention américaine décidée par TRUMP, si une telle interprétation était fondée quant aux véritables motifs d’une telle intervention se référant implicitement à un accord antérieur non respecté, dans le nouveau positionnement du nouveau dirigeant américain, il n’y aurait pas de contradiction avec ses déclarations antérieures, compte tenu de l’élément nouveau que constitue l’attitude agressive syrienne par rapport au statut quo ante.

Conclusion

Pour ne reprendre ici que les orientations en matière de politique étrangère des trois derniers présidents américains se rattachant elles-mêmes à un socle historique fort, unilatéralisme (BUSH), multilatéralisme et recherche du consensus (OBAMA), isolationnisme revendiqué mais pouvant être ponctuellement altéré par la survenance d’un évènement extérieur marquant (TRUMP), la politique étrangère américaine oscille, ces dernières années, comme tout au long de l’histoire des États-Unis, comme un balancier, sollicité lui-même par l’évolution permanente de la société internationale. Cette oscillation ancestrale se déploie entre ses deux pôles : isolationnisme et interventionnisme pouvant l’un et l’autre, comme il a été dit au début de notre chronique, revêtir des situations très différentes n’obéissant pas aux même logiques. Ces deux concepts ne sont donc pas statiques ni figés mais fluctuants. On s’isole toujours par rapport à quelque chose, comme on intervient toujours également par rapport à quelque chose. Or ce « quelque chose », précisément en ce qui concerne la société internationale, est en perpétuelle évolution et mutation car celle-ci est composé d’Etats qui sont eux-mêmes actionnés par des forces diverses et des conflits d’intérêts que l’Etat, s’il veut maintenir la cohésion de la communauté nationale, doit s’efforcer de maîtriser par la recherche de compromis qui eux-mêmes modifient la nature de l’Etat et donc ses liens avec les autres Etats membres de la société internationale. En effet, si l’armature juridique de l’Etat au niveau des rapports internationaux a souvent trop tendance à masquer l’existence de peuples souverains choisissant leur destin, la focalisation sur la forme juridique étatique ne saurait effacer la vie des formations sociales démocratiques, et donc, par ricochet, cette réalité que la société internationale elle-même est composée d’une grande diversité de peuples souverains.

C’est dire qu’isolationnisme et interventionnisme sont eux-mêmes tributaires de la configuration de la société internationale qui souvent joue un rôle déterminant dans les oscillations du balancier, avec toujours , pour ce qui est des Etats-Unis, ne l’oublions pas, la prise en compte des besoins et des intérêts de la fédération nord-américaine elle-même.

Louis SAISI

Paris, le 13 juin 2017

NOTES

[1] Voir sur ce site notre article « Les Etats-Unis et la lutte contre le réchauffement climatique et pour la protection de la planète » qui aborde le problème du retrait de la COP21 annoncé le 1er juin 2017 par D. TRUMP.

[2] Il ne s’agit donc pas ici dans notre modeste propos de faire œuvre d’historien en parcourant de manière exhaustive l’histoire des Etats-Unis (cela a déjà été fait par de nombreux éminents historiens, et beaucoup mieux que nous ne saurions le faire), mais seulement de nous efforcer d’analyser, sous l’angle exclusif de la problématique isolationnisme/interventionnisme et de leur alternance avec ce que furent les temps forts de leur histoire et de leurs déterminants autour de cette problématique, de manière à nous permettre projeter un éclairage sur la période actuelle et donc une meilleure compréhension de celle-ci.

[3] L’on s’est parfois demandé si les colons anglais ont conduit une guerre d’indépendance contre l’Angleterre ou ont opéré une « révolution ». Sur ce point, cf. André KASPI : Sur ce point, cf. André KASPI : La naissance des États-Unis, révolution ou guerre d’indépendance?, Ed. PUF, Paris, 1972.

[4] L’on peut y ajouter également, en 1774, nouveau sujet de mécontentement, mais politique, cette fois, le vote par le Parlement anglais du « Québec Act » par lequel l’Angleterre, en reconnaissant aux habitants du Canada français leur langue, leur religion et les institutions qui étaient les leurs, mettait brutalement fin aux espérances des colons anglais de pouvoir espérer une fusion du Canada avec les treize colonies.

[5] Thomas JEFFERSON connaissait bien la France à laquelle il était très attaché tout en se montrant très critique vis-à-vis de la monarchie absolue. Il avait succédé à Benjamin FRANKLIN en tant qu’ambassadeur en France, de mai 1785 jusqu’au mois d’août 1789, mais il ne rentra aux États-Unis qu’en novembre 1789, ce qui lui permit d’assister à la naissance de la Révolution française. Il aurait même annoté le projet de déclaration des droits présenté par son ami La Fayette (dite « Charte des droits, établie solennellement par le Roi et la Nation ») lors des débats, en 1789, sur la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.

[6] L’Ordre du conseil de 1807 (Order in Council) était un ordre (« en » ou « du ») Conseil privé britannique, durant les guerres napoléoniennes. Décrété le 7 janvier 1807, il avait pour objet d’interdire le commerce avec la France et ses alliés, et imposait donc un blocus sur la grande majorité des ports du continent européen.

[7] Le traité de Gand qui fut signé le 24 décembre 1814 à Gand (aujourd’hui en Belgique), marqua la fin de la guerre de 1812 entre les États-Unis et le Royaume-Uni. La guerre se terminait par un statu quo ante bellum aux termes duquel les Américains renonçaient à leurs visées sur les colonies britanniques du Nord (qui allaient devenir le Canada) tandis que les Britanniques devaient s’abstenir, avec leurs vaisseaux de guerre, d’arraisonner en haute mer les navires américains à la recherche de déserteurs ou pour l’enrôlement de force de citoyens américains dans la Royal Navy.

[8]La situation à la veille de la guerre entre les États-Unis et le Mexique était assez complexe. En effet, le Mexique, qui avait acquis fraîchement son indépendance en 1821, était très vaste. Son territoire s’étendait sur les territoires du sud-ouest des États-Unis actuels, avec les territoires de Haute-Californie (Alta California) et du Nouveau-Mexique, c’est-à-dire approximativement sur les territoires des actuels États américains de Californie, de l’Utah, du nord de l’Arizona, du sud-ouest du Wyoming et du Nouveau-Mexique.

[9] Les Philippines devinrent indépendantes en 1946.

[10] Vers 1894, le capital américain s’était investi dans les plantations de canne à sucre et les raffineries de Cuba représentaient autour de 50 millions de dollars américains. Quant au commerce annuel entre les États-Unis et Cuba il équivalait à une centaine de millions de dollars US. Le sucre, qui constituait le principal produit d’exportation de CUBA, était prioritairement écoulé vers les États-Unis.

[11] Après 1902, les Américains quittèrent certes Cuba mais ils laissèrent en place une constitution qui contenait le fameux amendement PLATT qui restreignait considérablement la souveraineté de Cuba en permettant aux États-Unis d’intervenir militairement, ce qu’ils ne se privèrent pas de faire aussi souvent que nécessaire, jusqu’en 1930. Pour les Cubains, le résultat de leur indépendance devait se révéler plutôt amer et décevant. Ils avaient beaucoup lutté contre la présence coloniale espagnole pour se retrouver finalement sous la domination et le contrôle des États-Unis. Des révoltes se formèrent contre les gouvernements successifs, officiellement cubains, mais officieusement dominé par les États-Unis, jusqu’à la révolution castriste victorieuse de 1959 contre le général BATISTA qui tenait l’île depuis le milieu des années 1930. Cette victoire militaire était l’aboutissement d’un processus insurrectionnel lancé par Fidel CASTRO à partir de juillet 1953.

[12] Ses grands déplacements au sein de son pays le conduisirent, en septembre 1919, dans 29 villes américaines où il prononça pas moins de 37 discours afin de faire passer le traité de Versailles dans l’opinion publique.

[13] Le 29 janvier 2002, à l’occasion du discours sur l’état de l’Union, George W. BUSH déclarait que l’Irak, l’Iran et la Corée du Nord forment un « axe du mal », contre lequel il promettait d’agir. La Dimension « théologique » de son analyse, selon le journaliste américain Craig UNGER, seule justification de son intervention en Irak (cité par Charles-Philippe DAVID, cf. infra). Or Hans BLIX, l’un des inspecteurs de l’ONU, avait démenti que le régime irakien fut lié au réseau terroriste Al-Qaida, comme l’avait prétendu fort légèrement et imprudemment le président américain dans son discours sur l’état de l’union. Le bilan qu’il avait dressé devant le Conseil de sécurité de l’ONU sur le déroulement des inspections ne justifiait pas, selon lui, le déclenchement d’une guerre. Un nouveau rapport le 7 mars 2003 des chefs des inspecteurs de l’ONU Hans BLIX et Mohamed EL-BARADEI dressaient un tableau plutôt positif et rassurant de la coopération irakienne en matière de désarmement. Hans BLIX y soulignait l’accélération du désarmement irakien depuis fin janvier. Washington, Londres et Madrid firent circuler un projet de résolution amendé sur l’Irak, fixant au 17 mars la date limite pour que Bagdad désarme.

[14] La guerre contre le terrorisme n’identifie pas un ennemi déterminé mais vise un phénomène interétatique d’autant plus flou et difficile à cerner que l’ennemi ne se situe pas à la hauteur habituelle, nette et franche, celle d’un belligérant comme le sont des États en guerre, car il se manifeste masqué, utilisant de surcroît des moyens non conventionnels. Dès lors, pour affronter cette difficulté nouvelle, et de taille, Bush annonça dans son discours du 21 Septembre 2001 devant le Congrès : « Qui n’est pas avec nous est contre nous ». Ainsi en dehors de toute consultation formelle et diplomatique habituelles, les États-Unis exigeaient de tous les États qu’ils choisissent soit le camp américain, avec la nécessité de soutenir sa politique de lutte contre le terrorisme, de manière ouverte et claire ; soit, dans la négative, le choix du camp d’en face, celui des terroristes, avec le risque d’être considérés comme des soutiens du terrorisme. Cette vision binaire des relations internationales était l’héritage de la période de la « guerre froide », mais sans le recours aux arguments traditionnels : stratégiques et idéologiques. À la place leur étaient préférés des concepts moraux tels que le « le bien et le mal » directement empruntés au vocabulaire religieux.

[15] Le président OBAMA, succédant à G. BUSH, en 2009, dut prendre le relais. Le 31 décembre 2014, l’OTAN mit fin à son engagement en AFGHANISTAN après 13 années de guerre et passa le relais à l’armée nationale afghane. Pour les États-Unis, ce conflit s’avéra être le plus long engagement de l’armée américaine à l’étranger depuis la guerre du Viêt Nam (1959-1975) et aussi se traduisit coûteux. Si la vaste intervention militaire déclenchée s’est officiellement achevée à la fin de 2014, le successeur M. OBAMA a été contraint d’ajuster à plusieurs reprises le calendrier de retrait des troupes. Les États-Unis devront maintenir 8 400 soldats en Afghanistan jusqu’en 2017, devait déclarer le 6 juillet 2016, le président des États-Unis, alors même que la Maison Blanche s’était jusqu’alors engagée sur le maintien en 2017 de 5 500 soldats sur seulement trois bases.

À l’occasion d’une déclaration depuis la Maison Blanche en présence du chef du Pentagone (Ashton CARTER) et du chef d’état-major interarmées (général Joe DUNFORD), Barak OBAMA en précisant que ces renforts resteront jusqu’à la fin de son mandat a souligné que la situation sur le terrain restait « précaire » en ces termes : « Les talibans restent une menace. (…) Les forces de sécurité afghanes ne sont pas encore aussi fortes qu’elles devraient l’être ».

[16] P-L. MALFATTO, Quand l’intelligence fait défaut : les services de renseignement américains à l’épreuve des attentats du 11 septembre 2001, Paris, Ed. L’Harmattan, 2009.

[17] Cf. DAVID (Charles-Philippe) : « De Bush à Obama : l’effet 11 septembre sur la prise de décision à la Maison Blanche », Revue Politique Étrangère, 2011/3 (Automne), pp. 521-533.

[18] Op. cit.

[19] Ainsi le 16 mars 2003 WASHINGTON, LONDRES et MADRID annoncèrent une ultime tentative pour faire adopter par l’ONU un ultimatum autorisant l’usage de la force contre l’IRAK, lors d’un sommet-éclair aux Açores. Mais le 17 mars 2003, les États-Unis, la Grande-Bretagne et l’Espagne renoncèrent à soumettre leur résolution aux voix à l’ONU. Dans la soirée, George BUSH donnait 48 heures à Saddam Hussein pour quitter l’IRAK. Le secrétaire général de l’ONU, Kofi ANNAN annonçait alors le retrait d’IRAK des inspecteurs en désarmement de l’ONU et des autres personnels des Nations Unies. De manière plus regrettable, il décidait la suspension du programme « pétrole contre nourriture ». Or, géré par l’ONU, ce programme assurait l’essentiel du ravitaillement de la population irakienne. Dans ce contexte de tension, le secrétaire d’Etat américain Colin POWELL devait affirmer qu’une coalition de 45 pays soutenait les États-Unis contre l’IRAK.

[20] La destruction de l’Etat irakien, un coût de plus de 4.000 milliards de dollars américains et une tragédie humaine sanglante (entre 112 000 et 122 000 civils tués pour 39.900 combattants tués de toutes origines), la seconde guerre d’Irak (2003-2011) résonnera sans doute dans l’histoire des États-Unis comme leur fiasco militaire du XXIe siècle, à l’instar de ce que fut, pour eux, la guerre du Vietnam au XXe siècle.

[21] Plus de 2 300 soldats américains ont perdu la vie dans l’intervention en Afghanistan.

[22] DIMITROVA (Anna) : « Y a-t-il une « doctrine Obama » en matière de politique étrangère », cf. L’Europe en formation, 2011/2 (N° 360), pp. 19-41.

[23] Montrant que les garanties données en 2013 quant à la destruction des armes chimiques détenues par la Syrie sous le contrôle russe présentaient un problème de fiabilité.

[24] Voir notamment Alain FRACHON, éditorialiste au journal Le Monde, cf. Le monde en ligne du 7 avril 2017.

[25] Et cela d’autant plus que TRUMP entretient de mauvaises relations avec l’IRAN.

[26] CF. KOLB (Robert) : La bonne foi en droit international public – contribution à l’étude des principes généraux du droit, OpenEdition Books, Graduate Institute Publications, http://books.openedition.org/iheid/2283